2021年的“金九銀十”,房企沒能賣掉更多的房子,過得更是提心吊膽。這也包括佳兆業集團(01638.HK)。

10月25日晚間,華人置業(0127.HK)對外發布公告表示,前期費了老鼻子勁兒屯下的佳兆業公司債,如今為了補充流動性要揮淚大甩賣,即使今年將可能錄得2.88億港元的虧損。資產配置從來有舍有得,老板劉鑾雄犧牲短線放眼長遠本是常態,無可厚非。

此番操作,卻讓佳兆業集團董事會主席兼執行董事郭英成如坐針氈:原本在9月27日通過大昌投資以1.98港元/股增持414.2萬股,10月14日又向香港劃撥部分資金計劃提前回購2021年12月7日到期的優先票據,不過劉鑾雄拋突然售佳兆業公司債的當天,佳兆業股價還是蒸發11.45%。

從已有信息來看,二級市場的反應有些過于敏感。近期地產股走弱已是事實,一項中國恒大的投資失誤就讓華人置業虧了94.86億港元,調整資金分配已是劉鑾雄當務之急。

奈何大多數人都不信,普遍認為佳兆業存在潛在風險,劉鑾雄是在斷臂求生,拋售債務“誤傷”的果,成了新一輪看空的因。

這也是郭英成自己種的果。回想2015年深圳原政法委書記蔣尊玉落馬一案,涉事調查后選擇放棄董事長職位,千里走單騎直奔香港逃難的舊事,誰還能相信佳兆業有難了,他會毅然決然與投資人站在一起?

信任危機這種事,從來只有0次與無數次。你以為這就完了?綜合目前行業形式與佳兆業的現狀,更大的信任危機或許才剛剛開始。

全慌了

都說吃瓜群眾的記憶是短暫的,可是投資人不是。

2014年10月,相關媒體發布深圳市委常委、政法委書記蔣尊玉因涉嫌嚴重違紀問題,接受組織調查的報道。受此事牽連,多家房企高層接到配合檢察機關調查的通知,其中就有佳兆業。

隨后有消息指出,“舵手”郭英成消失。該公司曾表示其仍在香港辦公室處理集團日常事務,不過一段時間后仍未露面,引發二級市場焦慮情緒。

11月底,《南方都市報》報道,佳兆業僅有前海廣場的部分期房待售,其他4個在售項目的超過2000套房源均顯示為“管理局鎖定”字樣,直到12月2日才有約900套住房顯示解鎖,公司旋即以“公布**消息”為由緊急停牌。

項目停售、流動性凍結、在建項目停工……一切現象都證明,佳兆業已經到了最危險的時候,奈何郭英成繼續失蹤。直到12月10日,佳兆業發布郭英成相關公告,不過只是他辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪資委員會成員及公司授權代表。

至于理由,公告解釋為“個人健康原因”,不過有人相信這是佳兆業準備與郭英成劃清界限。也正是因為“個人健康原因”,佳兆業進入了全面停擺狀態。

按照2015年4月發布的公告,該公司8個深圳項目全部或部分受司法查封;法院接到資產保全民事裁定書中,涉及境內貸款的額度達到148.27億元;沒能及時兌現匯豐銀行融資協議,剛進2015年就交出一份違約協議,成了當年全行業最先違約的上市公司。

而眼下,1.46港元/股的股價(截至10月27日收盤)已經迫近2015年遭遇“黑天鵝”事件時極低點1.38港元的股價。2014-2015年經歷的故事,誰還有膽量和佳兆業站在一起,堅信企業屹立不倒、郭英成會堅守到最后?

歷史可以證明,畢竟信任不是在一瞬間鑄就的,卻可以在一瞬間失去。

因此剛有風吹草動,佳兆業的股價很快跌下來。即使有大股東增持與提前回購的利好,9月27日與10月15日兩天二級市場仍然冷清,股價分別下跌1.49%與7.98%,不久前還“有幸”闖進了惠譽29家房企觀察名單。

同樣承受不起的還有購房者。要是剛支付新房首付款,就像2015年4月那樣資產被保全,面對毫無關系的矛盾糾紛,會是怎樣的無奈。

如此情緒很快傳至佳兆業經營環節:2021年9月,佳兆業完成合約銷售額57.01億元,合約建筑面積30.58萬平方米,兩項數據分別下降64.6%與68.5%。

在所有角色中,或許供應商是最幸運的。按照佳兆業管理層在2021年中期業績會上的觀點,其極少利用商票向上游供應鏈傳遞債務壓力。

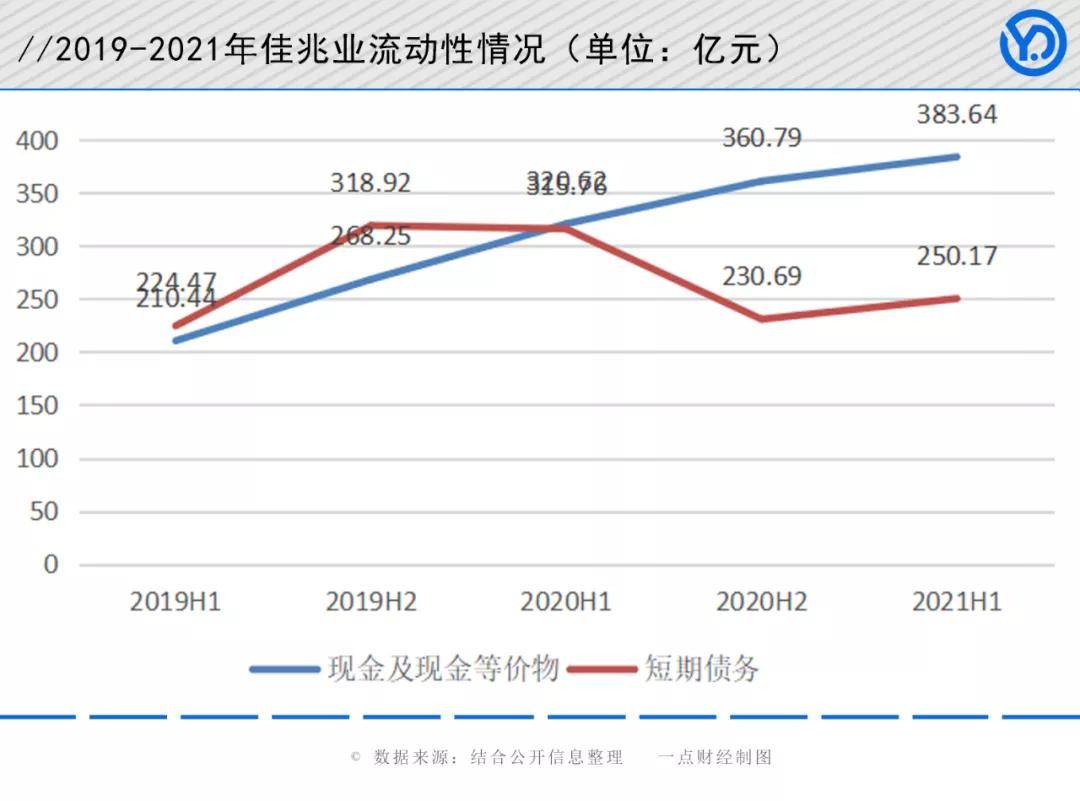

不過心里埋著質疑的種子,總歸是別扭的。佳兆業也曾出現短債壓力高于現金儲備的情況,可是過往的習慣疊加心中的疑慮,已經不可能通過商票轉嫁風險,相當于天然少了壓力緩沖帶。

只因為信任破產,佳兆業的朋友圈表面看似平靜,內里實際是慌的。

可怕的連鎖反應

當然,對郭英成而言,這些角色慌也沒有那么可怕。二級市場、購房者、供應鏈……雖然他們距離佳兆業非常近,但壓力傳導還需要一段時間。那么誰的慌,才是郭英成最擔心的?

是銀行。

在地產行業的價值鏈邏輯中,銀行為市場發展提供流動性的重要渠道:購房者需要銀行按揭提升購買力,供應鏈需要銀行貸款強化服務能力,自己同樣需要銀行貸款增加土儲厚度。在這層關系中,銀行是疏通所有環節的關鍵因素。

2020年底,央行聯合銀保監會發布《關于建立銀行業金融機構房地產貸款集中管理制度》,將銀行分為不同檔位,并設置“兩條紅線”——房地產貸款占比與個人住房貸款占比,對資金流向房地產市場進行監管。

限制個人住房貸款后,杭州、廣州、武漢等一些房價增長過快的地區受到影響,樓市降溫與去杠桿同步推進,引導市場按穩地價、穩房價、穩預期基調發展。

至于限制房企貸款,效果更是立竿見影——“兩條紅線”對龍頭房企的影響有限,不過其他房企普遍感受到成長壓力,銀行貸款收緊影響到部分房企超過30%的貸款資金。

疊加個人住房貸款限制的效應,一項針對銀行的監管要求,讓房企承受供給和需求雙側的擠壓。若在此時銀行失去的信心,提前抽貸或壓縮貸款額度,佳兆業怕是要犯難了。

參考2021年中報數據,佳兆業努力降低對相關融資渠道的依賴,推動銀行及其他借款所得款項占比下降31.47%,不過額度仍然高達80.92億元。這不是一筆小錢,少了它勢必影響佳兆業的整體流動性。

失去流動性的滋味,郭英成在2020年以前曾經嘗到過。

好在“三條紅線”政策出臺后及時剎車,最終在2021年中期成功轉“綠檔”(剔除預收款后資產負債率69.9%、凈負債率93.7%、現金短債比1.53),惡化數據指標絕不是理想的選擇。

至于未來的發展,有哪家房企能離開銀行的支持呢?在強監管的市場環境下,佳兆業能接受降低杠桿倍數,減少借新還舊的規模,可是還沒有能力完全戒掉來自銀行的資金支持。因此銀行不能對佳兆業失去信心,哪怕風吹草動都不行。

這段時間,佳兆業變得極為敏感:9月小康資本P2P投資者在佳兆業辦公的嘉里中心聚集時,10月傳出公司無法兌付2021年12月7日到期優先票據6.5%利息后,公司都會及時發布公告。或撇清關系,或予以否認;要安相關方的心,更要安銀行的心。

佳兆業經歷過信任崩潰,受不起好局再破產。

鎖死的流動性

還有一點值得注意的是,城市更新業務的布局,也在抬高佳兆業的風險系數。

官網信息顯示,佳兆業集團正在執行“地產+城市更新+產業”三駕馬車的發展戰略。公開數據顯示,2021年上半年其“城市更新”版塊持有213個項目、5370萬平方米的占地面積,遠高于同樣以城市更新業務見長的時代中國控股(01233.HK,2020年擁有城市更新項目160個,建筑面積2159萬平方米)與龍光集團(03380.HK,20201年上半年擁有城市更新項目125個,潛在可轉化面積4626萬平方米)。

某種意義上,城市更新業務是一柄“雙刃劍”。

曾有專家表示,一二線城市土地供應日益趨緊,招拍掛的拿地方式進步一步增加獲取土地的難度,這讓房企參與城市更新項目有了充足的動力。

與此同時,城市更新的改造對象多為城中村或城區核心老舊小區,完成項目周轉后可以帶來更高的利潤空間。

只看克而瑞數據,上半年主抓城市更新項目的時代中國與龍光毛利率高達33.35%與26.92%,佳兆業在廣、深兩地的毛利率甚至達到40%-50%,價值可想而知。

可是另一方面,城市更新需要經過申請立項、審批公示、確認開發商后,才能進入拿地環節,那個包含“拆遷補償協議”的環節,這是一個相當漫長的過程。

對房企而言,慢是不能接受的。同是克而瑞的觀點,城市更新開發周期長、周轉慢、處于轉化期的項目仍在沉淀資金。只有完成有效土儲轉化之后,才能成為貢獻業績的資產。在這個轉化期間出問題,房企籌措資金的難度很大。

況且隨著時代的進步,城市更新的方式也在發生偏轉。根據住建部起草的《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知(征求意見稿)》,要求房企探索可持續更新的模式,避免片面追求短期效益和經濟利益導致過度開發,鼓勵“開發方式”向“經營模式”轉變。

換言之,政策引導城市更新模式升級,朝著現金流更集中、周期更長的模式演進。這本就是一個用時間換利潤的游戲,如今要用更長的時間換取更多的利潤。

只是面對火燒眉毛的問題,遠水解不了近渴。當佳兆業的213個城市更新項目繼續走向開發,不斷拉長戰線,沉降巨額資金的時候,一旦遇到危機,戰投迫于信任壓力不敢介入,該怎么辦?城市更新業務的這些特點,逐步成為阻礙佳兆業流動性的死結。

好在佳兆業手頭還算寬裕。383.64億元的現金及現金等價物,減去250.17億元的短期債務,還有133.47億元流動性空間。然而在后續不斷償清債務后,能否保持流動性充裕將成為隱患。要知道,2020年以前,佳兆業的現金還難以覆蓋短債。

這樣看來,未來佳兆業能靠得住的,只剩自己了。

結語

回頭再看佳兆業的現狀,總覺得有些可笑。

各部門正常運轉、城市更新項目順利推進、1-9月875.5億元合約銷售額達成全年1300億元目標的67.3%,似乎一切盡在掌握。然而在包括郭英成在內的所有人,心里的質疑永遠不散,每個人都夙夜難寐噤若寒蟬。

這就是信任的力量。回想起來,郭英成不過在2015年的時候,以出逃方式喊了一聲“狼來了”。相比起伊索寓言中放羊娃兩次戲弄農夫,他還有一次機會。然而問題是,資本市場還會再給一次機會嗎?

既然如此,那顆懸著的心只能永遠在那里。

主站蜘蛛池模板:

欧美日韩在线免费观看

|

久久综合一区

|

色天天综合网

|

日日操夜夜操免费视频

|

97视频久久久

|

国产精品久久久久久久久久妞妞

|

亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99

|

亚洲二区在线观看

|

亚洲成人精品

|

欧美久久久久久

|

久久久精品免费观看

|

www.日韩在线视频

|

久久久99精品免费观看

|

欧美色视频在线观看

|

国产精品久久久久久久久费观看

|

高清三区

|

久草毛片

|

91精品国产欧美一区二区

|

日韩免费视频一区二区

|

亚洲cb精品一区二区三区

|

在线视频国产一区

|

银杏成人影院在线观看

|

日韩一区精品视频

|

欧美黑人一级爽快片淫片高清

|

国产www精品

|

韩国精品在线

|

自拍视频网站

|

波多野结衣一区二区三区中文字幕

|

亚洲毛片在线观看

|

亚洲www啪成人一区二区

|

欧美高清一区

|

琪琪午夜伦伦电影福利片

|

欧美精品久

|

思热99re视热频这里只精品

|

精品视频在线免费观看

|

在线观看国产高清视频

|

久久综合激情

|

亚洲精品一区二区三区在线观看

|

日韩在线免费观看网站

|

久久精品国产99国产精品

|

成年人免费看

|

主站蜘蛛池模板:

欧美日韩在线免费观看

|

久久综合一区

|

色天天综合网

|

日日操夜夜操免费视频

|

97视频久久久

|

国产精品久久久久久久久久妞妞

|

亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99

|

亚洲二区在线观看

|

亚洲成人精品

|

欧美久久久久久

|

久久久精品免费观看

|

www.日韩在线视频

|

久久久99精品免费观看

|

欧美色视频在线观看

|

国产精品久久久久久久久费观看

|

高清三区

|

久草毛片

|

91精品国产欧美一区二区

|

日韩免费视频一区二区

|

亚洲cb精品一区二区三区

|

在线视频国产一区

|

银杏成人影院在线观看

|

日韩一区精品视频

|

欧美黑人一级爽快片淫片高清

|

国产www精品

|

韩国精品在线

|

自拍视频网站

|

波多野结衣一区二区三区中文字幕

|

亚洲毛片在线观看

|

亚洲www啪成人一区二区

|

欧美高清一区

|

琪琪午夜伦伦电影福利片

|

欧美精品久

|

思热99re视热频这里只精品

|

精品视频在线免费观看

|

在线观看国产高清视频

|

久久综合激情

|

亚洲精品一区二区三区在线观看

|

日韩在线免费观看网站

|

久久精品国产99国产精品

|

成年人免费看

|