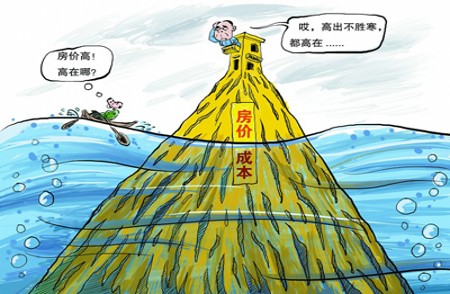

本報訊 (記者李靜睿)全國工商聯日前在全國政協會上,遞交了一份名為《我國房價為何居高不下》的大會發言。全國工商聯房地產商會去年就全國9城市“房地產企業的開發費用”的調查顯示,在總費用支出中,流向政府的部分(即土地成本+總稅收)所占比例為49.42%。

其中,三個一線城市中,上海的開發項目流向政府的份額最高,達64.5%;北京為48.28%;廣州為46.94%。

土地財政讓政府成最大受益者

調查顯示,房地產項目開發中,土地成本占直接成本的比例最高,達到58.2%,為最主要的組成部分。

而在市政工程和公共配套設施中,除了企業為項目本身進行的投入外,這些建設還作為市政工程的一部分參與到城市的功能服務中。

工商聯認為,這實際上是企業為市政建設提供了額外服務,而這從某種程度上變相提高了房地產開發項目的直接成本。

報告認為,“土地財政”讓政府成了最大的受益者。而由于政府所得部分在房地產開發成本中是剛性的,這使得近年來房價居高不下,從而相對降低了公眾的購買力。

此外,土地成本過高不僅增加了企業的資金壓力,也導致了政府土地收益的不可持續性。

投資縮減致政府可用財力降低

全國工商聯在報告中警示稱,由于房地產投資縮減,土地拍賣價格大幅下降,大大降低了政府可用財力的可持續性。此外,由于商品房滯銷,開發企業無法回籠現金,使得金融機構面臨潛在的巨大風險。

調查數據

總成本近三成用來納稅

調查顯示,除土地成本支出外,目前我國房地產企業需繳納的稅費占總成本的26.06%,占總支出的19.06%,占總銷售收入的14.21%。

開發項目政府收入超四成

調查顯示,開發項目中流向政府的份額占總銷售收入的37.36%,企業的剩余所占份額只有26.14%。而如果將各種非稅收費以及總成本中的市政建設和公共配套設施投入也加入到政府收入份額中,那么政府的收入份額就要超過40%。

滬六成銷售收入歸政府

從單個城市來看,上海的開發項目總銷售收入中流向政府的份額最高,為61.84%,企業剩余只有4.15%;而北京流向政府的份額為42.42%,企業剩余只有11.87%。

支招

建議1 稅收整合為房產稅或物業稅

全國工商聯在報告中建議,將一次性收取的土地租金和集中在開發和銷售環節的稅收,整合為統一的房地產稅或物業稅,延遲到房屋保有環節征收。

房地產稅收體制改革的目標,應確立在政府既能夠通過房地產稅收對房地產市場進行政策干預、降低房地產市場的交易成本、提高交易效率,又能通過房地產稅收增加和保持政府收入,而且應以不導致金融風險集中為原則。

建議2 改革土地“招拍掛”制度

在報告中,全國工商聯建議,要改變過去的純粹以“價高者得土地”的招拍模式,變為綜合考慮土地競標者的投標方案,尤其是將綠色建筑等促進社會和諧和可持續發展等指標納入到綜合考慮因素中。

如果將這些因素考慮在內,不僅可有效配置土地資源,同時也會大大促進社會環境的和諧發展。

俺的烏鴉嘴咋總這么靈呢?

全國工商聯在全國政協會上遞交了一份名為《我國房價為何居高不下》的大會發言說,其房地產商會去年就全國9城市“房地產企業的開發費用”的調查顯示,在總費用支出中,流向政府的部分(即土地成本+總稅收)所占比例為49.42%。其中,三個一線城市中,上海的開發項目流向政府的份額最高,達64.5%;北京為48.28%;廣州為46.94%。

對此,全國人大代表、上海市市長韓正今天回答本報記者提問時說,不知全國工商聯的數據怎么來的,肯定有誤。不過,他沒有透露自己掌握的數據。

他強調,上海市在舊城改造中是免收土地出讓金的,“大家可以找土地規劃部門核實。”

近幾年,房價暴漲,民眾不堪重負,房地產商在民眾心中的形象江河日落。全國工商聯的報告試圖為房地產商解圍。報告提出,“土地財政”讓政府成了房產開發最大的受益者——在房地產開發成本中,政府所得部分是剛性的。這使得近年來房價居高不下,從而相對降低了公眾的購買力。

這被視為地價和房價爭論的繼續。早在2004年,房地產商任志強等人就提出,房價畸高,根源在地價飆升。作為房子的上游材料,土地的需求是必需的,而政府壟斷了它的供應,并且利用招拍掛大幅提高地價。2007年,地王不斷被刷新。北京、上海等城市拍出的有些地價,每平方米就接近萬元,房價自然不會低于此數。

不過,地價和房價的爭論在有關部門的聲明中逐漸銷聲匿跡,再加上當時房地產市場火爆,政府和開放商都賺了個缽滿盆滿,如何分肥雖然重要,但也相安無事。如今眼看房地產市場風險日增,政府在公眾壓力和風險評估下也不能貿然“振興”,全國工商聯與此時公布房地產成本的報告被認為意味深長。(記者 董偉)

《中國經濟周刊》記者 談佳隆/上海報道

今年全國“兩會”期間,全國工商聯向全國政協遞交了一份名為《我國房價何以居高不下——房地產開發的總費用支出一半流向政府》的大會發言稿(下稱“全國工商聯發言稿”),引起極大爭議。

該發言稿稱,全國9城市“房地產企業的開發費用”的調查顯示,在總費用支出中,流向政府的部分(即土地成本+總稅收)所占比例為49.42%。而上海的開發項目流向政府的份額最高,達到64.5%。

對此,上海市市長韓正在“兩會”期間接受記者采訪時質疑稱“不知全國工商聯的數據怎么來的,肯定有誤”。不過,他在會場上并沒有透露自己掌握的數據。

3月18日,韓正市長在上海“貫徹落實國務院加強縣市依法行政電視電話會議”上表示:“今年上海市政府承諾,政府性基金將進一步向社會公開。”依據上海若干年的財政預算報告,上海的土地出讓金占了政府性基金中的很大比重。

《中國經濟周刊》近日從知情人士獲悉,上海規劃和國土資源管理局正在組織文件和測算相關數據,可能不久之后將通過“公開澄清”的方式來“回應”全國工商聯發言稿的數據。

不過,或將“公開澄清”的內容中,極可能不包括上海房地產稅收數據。上海市政府財稅部門新聞聯絡人徐俊向《中國經濟周刊》坦言,房地產稅收情況并不屬于“應該公開”的內容,因而無義務公開,且尚未接到有關部門要求上海稅務部門針對房地產開發商的收入情況進行測算統計和組織文件。

64.5%的收入流向政府?

全國工商聯發言稿之所以備受矚目,是因為其牽涉到政府與開發商誰才是高房價推動者和受益者這一敏感話題。

據記者了解,以774萬年薪位居2008年內地房地產商收入榜首的全國工商聯房地產商會副會長、北京華遠房地產公司董事長任志強在爭議中表現頗為積極。

3月11日,他在其博客中寫道,全國工商聯在兩會上的報告,揭示了我國房地產開發費用的構成,并將房價中大頭是政府的土地及稅收所得公布于眾,揭示了房價上漲的重要因素。要解決房價高低的問題,應先從政府入手,因為“用高價的面粉是很難生產出廉價的面包的”。

全國工商聯發言稿中稱:“上海的開發項目總銷售收入中流向政府的份額最高,為64.5%,相應地,企業剩余所占份額最小,只有4.15%”。

這一數據似乎顛覆了人們對于房地產商“暴利”的看法,但對于這一數據的真實可靠性,不單是韓正市長,上海市政府多位官員在接受《中國經濟周刊》采訪中都表示不以為然。

一位不愿意透露姓名的上海市政府官員向《中國經濟周刊》記者表示:“你可以仔細去看看全國工商聯的那個發言稿,用的數據和一些觀點是來自房地產商的。該發言稿完全是披著全國工商聯的外衣,袒護的是房地產商自己的利益。”

那么引起如此大爭議的發言稿,其核心數據來源又是什么呢?

《中國經濟周刊》在調查中了解到,全國工商聯發言稿醞釀于其下屬——房地產商會的兩份調研報告。2008年下半年,全國工商聯房地產商會訪問了北京、上海、廣州等9個城市的62個開發商,涉及到81個房地產項目,最終形成了一份成本分析報告,該報告的全名是《我國房地產開發費用及銷售收入分析基本情況及主要結論概述》(下稱《概論》)。

今年2月6日,房地產商會的《概論》通過《關于我國房地產企業開發費用的調研報告》(下稱《調研報告》)的形式提交給了全國工商聯,希望作為今年兩會期間作為全國工商聯的政協發言稿。之后,全國工商聯發言稿便引起了軒然大波。

《中國經濟周刊》記者通過對上述三個文件的比較后,發現了不少疑問。例如,在《概論》對62家公司81個項目的調查中,取樣上似乎并不合理。

在上海取樣中,《概論》選取了29家公司的30個項目,在廣州取樣中,選取了19家公司的31個項目,而在北京取樣中,選取了只有1家公司的7個項目。

更令人匪夷所思的是,作為一個全國性房地產企業商會的“專業調研”,9個城市中的4個城市(西安、蘇州、成都、深圳)在采樣上僅各選取了1家公司的1個項目。其中成都的項目更僅是處于“規劃設計階段”,蘇州、西安、深圳的公司規模屬于“小型”,其“陪練”的性質似乎過于明顯。

此外,記者了解到,全國工商聯的發言稿中所有的統計數據均出自“REICO工作室”,該工作室是由全國工商聯房地產商會、中城聯盟、萬通、華遠等共同資助建立的。有專業人士向記者表示,這份調查數據的準確性值得推敲,因為可能存在選擇性取樣的問題,導致調查的科學性有失公允。

書記、市長喊話促降價

“口水戰”的背后,是政府與房地產企業在房價“是保還是壓”問題上的角力。

“半年來,種種跡象顯示,上海對于房地產的政策已經有所轉向,政府要求房地產開放商降價的要求已經越來越明確。”一位上海資深房地產業內人士這樣向《中國經濟周刊》表示。

記者注意到,進入2009年1月之后,上海市領導頻頻向外界傳達出這樣的信息:上海房價偏高,房地產商應該“順勢而為”、“積極降價”。

在今年上海“兩會”期間,作為上海房地產商的代表上海城開集團總裁倪建達、上海望源房地產公司董事長季寶紅分別在座談會上向上海市委書記俞正聲、市長韓正提出意見,認為上海市政府應該穩房價,不應該大規模建經濟適用房和廉租房。

對于這樣的想法,1月19日,上海市委書記俞正聲明確表示:“房價不能高,不能再漲了。”2月21日,上海市市長韓正更明確表示:“目前上海的房價確實偏高了,房價總的是市場在調節,但是政府應該用一些政策來引導,促進消費,價格低一點買房子的人會更多。”

一位上海地產界人士向《中國經濟周刊》表示:“按照書記、市長的看法,上海出臺購房退稅、購房入戶政策已無可能,而書記、市長呼吁房地產企業積極調價的同時,也應該思考一下房價高企的真正原因,這是全國工商聯發布調研報告的初衷。”

開發商30%利潤中有灰色支出?

正當眾人針對“數據”問題“各抒己見”之時,曾任第九屆、第十屆全國人大常委會副委員長的著名經濟學家成思危拋出了他對目前高房價構成的看法。在“兩會”期間,他在接受媒體采訪時表示,2005年,他和他博士生做過一個房價參比模型,然后對北京、上海、福州三個點做了核對。

成思危透露:“核對的結果,房價成本包括土地價格、建材成本等等占50%,政府的稅費占20%,開發商的利潤占30%,開發商這30%里頭有一部分是灰色成本,說白了,就是行賄的成本。一種是開發商主動去行賄,另一種是有權力的政府工作人員索賄,你不給我錢我就不給你批,不給你辦。”

事實上,一年多以來,上海發生的重要貪腐案件中,與房地產有所牽扯者不在少數。上海房地局原副局長殷國元受賄巨額財產來源不明案、上海“炒房區長”康慧軍受賄巨額財產來源不明案、上海新長征(集團)有限公司原黨委書記、董事長王妙興涉嫌貪污受賄案、上海地產富豪周小弟涉嫌非法倒賣土地使用權罪案、上海中祥集團原總裁秦金龍涉嫌侵吞國資1.6億元案、上海市普陀區原副區長張克明受賄案等等似乎都揭示了房地產行業存在“灰色地帶”。

記者注意到,雖然在房地產商會向全國工商聯提交的《調研報告》中并未提及“灰色支出”,但從《概述》中的成本分析中看到了一項“不可預見費”,并占到了總成本的3.08%。

作者:陳方

房地產開發的種種成本都不是國家機密,完全可以置于陽光下向公眾公開,我們期待,政府的積極回應有助于房價的理性回歸--這也是此輪口水戰的最好結果。

3月23日《中國經濟周刊》報道,兩會期間,全國工商聯向全國政協遞交了名為《我國房價何以居高不下——房地產開發的總費用支出一半流向政府》的大會發言稿,引起極大爭議。近日知情人士透露,上海規劃和國土資源管理局正在組織文件和測算相關數據,可能在不久后通過“公開澄清”的方式來回應全國工商聯發言稿的數據。

全國工商聯的發言之所以備受關注,是因為其牽涉到政府與開發商誰才是高房價的推動者和受益者這一敏感話題。發言稿稱,全國九個城市“房地產企業的開發費用”調查顯示,在總費用支出中,流向政府的部分(即土地成本+總稅收)所占比例為49.42%,而上海的開發項目流向政府的份額最高,達到64.5%。一時間輿論紛揚,政府被認為是房地產暴利的重要推動者和受益者。

不過,細心的人很快發現,全國工商聯的發言稿中所有的統計數據均出自“REICO工作室”,該工作室是由全國工商聯房地產商會、中城聯盟,以及萬通、華遠等房地產公司共同資助建立的。該發言稿可以說是為房地產商的利益說話的。對此,學者易憲容指出:如果真如發言稿中所稱房地產稅費過高,開發商無法在短期內獲得暴利,現實中房地產業涌入的千軍萬馬又如何解釋?這充分證明,房地產利潤相當高,足以讓人不在乎政府稅費的高低。

長期以來,一些地方的GDP對房地產業依賴過多,導致了一些地方政府和房地產業扯不清道不明的微妙關系。當中央政府對樓市幾輪調整之后,開發商不能輕易從購房者那里獲利,他們就把獲利的目標轉向政府。因此,從本質上看,全國工商聯的發言稿有可能是在向政府施加壓力。

面對房地產“倒戈”,地方政府能否自證清白?上海公開回應的姿態無疑將把這場口水戰推向高潮。但回應的力度有多大,似乎也不太好評判,據媒體披露,上海將“公開澄清”的內容中,極可能不包括上海房地產稅收數據等核心內容。

更重要的是,一年多來上海發生的重要貪腐案件中,與房地產有所牽扯的不在少數,一些深陷其中的官員以事實證明了“開發成本中有一部分是行賄成本”。在這些鐵的事實面前,當地有關部門如何證明和房地產商打交道的過程中兩袖清風,人們拭目以待。

但無論如何,我們都希望政府能夠積極回應房地產商的“挑戰”。房地產開發的種種成本都不是國家機密,完全可以置于陽光下向公眾公開,我們期待,政府的積極回應有助于房價的理性回歸——這也是此輪口水戰的最好結果。