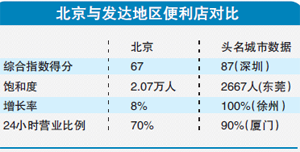

北京的便利店處于什么樣的水平?日前由中國連鎖經營協會發布的“中國城市便利店指數”(以下簡稱“指數”)顯示,北京每兩萬人擁有一家便利店,在便利店發達的臺灣地區,這一數字是2000人。在便利店便利程度綜合指數上,北京在26個樣本城市里排在倒數第二位,飽和度、增長率及政策支持上都處于中下水平。

指數顯示,東莞和上海的便利店發展水平是樣本城市中最高的,其中東莞每2667人擁有一家便利店,上海為2975人。但與便利店發展成熟的日本和中國臺灣相比,還有不少差距。早在2012年,每2800名日本居民擁有一家便利店,中國臺灣則是每2000人擁有一家便利店。樣本中大部分城市的飽和度為每5000人擁有一家便利店,但北京卻遠遠落后于這一水平,每2.07萬人才能擁有一家便利店。

曾擔任聯華快客北京總經理的楊愛國認為,北京便利店布局速度慢,首先是優質商鋪資源稀缺,這一方面限制了開新店的速度,另一方面也推動租金不斷上漲,造成經營成本高企。“南方自發形成的大大小小的商業街很多,便利店的選址也相對容易。但由于北京自明代以來就是政治文化中心,長時間形成的城市基礎和市民觀念決定了大而全的綜合商業項目比較容易落地,而適合便利店的地方卻不多。”

較為嚴格的開店條件也是北京便利店數量不多的原因之一。以7-11便利店為例,上海和廣州地區的店鋪分別由臺灣統一集團和香港牛奶集團進行經營,在面積要求上比較靈活,70平方米左右的店鋪很常見。然而在北京,7-11由日本7-11總部直接經營,為了保證店鋪形象和承載更多的功能,面積要求在120-150平方米之間。這也進一步加大了選址的難度。“日本便利店企業也意識到了這一情況,現已在中國開始選擇面積較小的、大概在80-90平方米的店鋪。”野村綜研(上海)咨詢有限公司北京分公司咨詢顧問彭海志說。

事實上,在業界看來,北京雖然便利店飽和度不高,但廣大的夫妻雜貨店并未計入其中,這些“非正規軍”在平時更多承擔了居民的便利消費。例如一些社區的雜貨店,利用貼近顧客的優勢,經營時間比某些內資便利店還要長,甚至還提供送貨上門的服務。“但是這些雜貨店的商品調配能力低下、資金也相對不足,有實力的北京便利店品牌可以嘗試將這些雜貨店收編整合。在日本,7-11早期發展起來的特許加盟店很多是由夫妻店轉化而來。”一位知情人士說。

(北京商報 記者 婁月 郁美靜/制表)