溫馨提示:本文純屬個人見解,不喜勿怒。只期給零售從業(yè)者提供一個不同的視角,如有不同觀點(diǎn)歡迎交流學(xué)習(xí)。^_^

京東入股永輝的新聞已過去近20天時間,各種報(bào)道、分析的熱度也已經(jīng)冷卻下來。觀察股市反饋、行內(nèi)行外人士觀點(diǎn)普遍持樂觀態(tài)度,認(rèn)為這是線上與線下強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、相互補(bǔ)充的最優(yōu)模式。

然而,冷靜下來細(xì)想,事實(shí)真的是這樣嗎?筆者認(rèn)為,大多數(shù)分析人士都是站在京東的角度、或者行業(yè)發(fā)展的角度看待這樁生意的,因此很容易得出“利好”的結(jié)論。畢竟京東需要借助線下資源是必經(jīng)之路嘛,畢竟線上線下融合也是大勢所趨嘛。然而,鮮有人站在傳統(tǒng)零售商的角度分析這次合作后面的利弊。

筆者斗膽站在永輝的角度,重新看待京東和這樁生意,得出這樣一個結(jié)論:

永輝(們)不應(yīng)該和京東合作。發(fā)展全渠道的方式有很多,京東不是那根“稻草”。

京東永輝緣何走到一起?

讓我們倒帶到京東入股永輝前,重新看一下兩家當(dāng)時的狀態(tài)

京東:電商老二,充足的線上流量。完善的倉儲與配送,從生產(chǎn)到家的完整供應(yīng)鏈覆蓋。

永輝:實(shí)體店的“未來沃爾瑪”:300多家線下門店,覆蓋17個省市。生鮮專家:43%的營收來自生鮮,損耗率控制在5%(意味著高利潤)

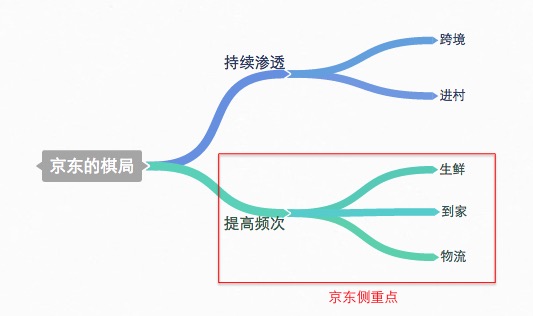

做零售,客流就是命脈,但兩家在獲取客流上所選取的模式并不一樣。在持續(xù)滲透(獲取更多用戶)和提高頻次(已有用戶更忠誠)這兩個維度,京東選擇了后者,而永輝選擇了前者。為什么這么說?看雙方合作的目的就知道了。

京東入股永輝,最看重的就是永輝在生鮮方面的優(yōu)勢,以及300多家門店可以作為到家模式的合作點(diǎn)(來源:針對戰(zhàn)略入股永輝超市的原因,京東集團(tuán)回應(yīng)表示,生鮮營收占永輝超市的40%多,永輝超市的生鮮業(yè)務(wù)很強(qiáng),并且永輝還有300多家門店。);而永輝接受京東的入股,原因卻再簡單不過:拿錢開店(85%資金)和建上游供應(yīng)鏈(15%資金),后者明顯也是為了配合門店擴(kuò)張。(來源:永輝超市董事長張軒松在回應(yīng)媒體采訪時的表示,“資本運(yùn)作并不是目的,永輝超市希望將公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)。”并稱,募集資金將全部用于投資連鎖超市門店拓展、物流配送中心建設(shè)和生鮮冷鏈物流系統(tǒng)發(fā)展項(xiàng)目。)

失落的第一輪頻次攻擊

棋局一出,高下立判。

其實(shí)所有的零售企業(yè)都在做滲透,但這只是一個POP(同質(zhì)點(diǎn)),是零售發(fā)展最基礎(chǔ)的一塊工作。所有消費(fèi)者遲早都會被滲透,只是一個早晚問題。但是滲透之后,獲得用戶的忠誠度(以頻次為主),才是更艱難更持久的戰(zhàn)役(看一線城市就知道了,大賣場、電商均擁有極高的滲透率,爭的都是購物頻次)。

在上一篇文章中筆者就提到過,當(dāng)前大賣場的分流就是源于消費(fèi)群體的“懶、忙、急”,使得購物籃被分解,進(jìn)而購物頻次被分流至中小業(yè)態(tài)和電商。而被分流的對象,則是標(biāo)準(zhǔn)化的快消品(零食、飲料、日化、家居等),這是電商對大賣場的第一輪頻次攻擊。

京東在第一輪攻擊中并不占優(yōu)勢,因?yàn)樗陌l(fā)家品類是3C,注定屬于低頻。主要受益的是淘寶、天貓、一號店這些主攻快消的企業(yè)。京東一早就看清了這一點(diǎn),所以才會從一開始就大力發(fā)展物流,尤其是終端配送效率。原因很簡單:我送的越快,就越可能吸收高頻的需求。可謂是曲線救國,但也的確發(fā)展成了京東的核心競爭力。

志在必得的第二輪頻次攻擊

針對大賣場的第二輪頻次攻擊對象一定是生鮮,而且由于前面的劣勢,京東比任何一家電商企業(yè)都希望拔得頭籌。

生鮮電商做的很火熱,但似乎做的都不是很好,據(jù)統(tǒng)計(jì),生鮮電商的滲透率只有1%,遠(yuǎn)低于其他品類。因?yàn)樯r的供應(yīng)鏈難度遠(yuǎn)大于其他品類,成本高、用戶體驗(yàn)不佳是根本問題。京東的做法是:上游供應(yīng)鏈投資天天果園,摸清從采購到配送的全流程(尤其是采購);下游供應(yīng)鏈推出京東到家這一全品類O2O平臺,一方面打造自己的高頻平臺,另一方面借助實(shí)體零售門店,探索高效配送到家的模式。

筆者認(rèn)為,生鮮電商,京東一定會自營。因?yàn)榫〇|本質(zhì)上是一家零售企業(yè),如果看京東的財(cái)報(bào)就會知道,京東主要是在金融、拍拍網(wǎng)、O2O和NSNG(京東智能)這四個業(yè)務(wù)上虧損,商城業(yè)務(wù)早就賺錢了,但是還不能彌補(bǔ)這四個新業(yè)務(wù)帶來的虧損。所以京東商城(零售業(yè)態(tài))一定需要持續(xù)不斷提高盈利能力。現(xiàn)在與實(shí)體零售的合作,更像是在用資金換時間——提高供應(yīng)鏈效率的時間。京東到家,就是其中最重要的一步棋,最終目的都是往自營的商城導(dǎo)流(來源:京東到家鄧天卓在接受采訪時表示:“用新品類找新用戶,這是京東到家對京東集團(tuán)的價值”。)如果哪一天,京東不需要借助實(shí)體店作為分布式倉儲,而是有能力從自家倉庫提貨并實(shí)現(xiàn)1-2小時送到用戶家里,針對大賣場的第二輪頻次攻擊,就正式啟動了。

從電商導(dǎo)流量只是一場夢

反觀永輝的做法,是傳統(tǒng)零售典型的地產(chǎn)模式:開新店-招租-采購-吸引用戶。永輝在同行業(yè)中更有遠(yuǎn)見的地方在于一早就識別了留住用戶的核心是生鮮,這也是被京東看上的根本原因。但永輝忽略的是,當(dāng)今零售業(yè)已不再是跑馬圈地拉新用戶的時代了,現(xiàn)在是頻次之爭的時代。

實(shí)體零售商們口口聲聲想要“線上流量”,卻沒有想清楚,要的究竟是“新用戶”,還是“老用戶的頻次”。前者,電商企業(yè)給不了你(實(shí)體店的輻射范圍由地理位置決定);后者,電商企業(yè)不會給你(大家都在爭奪)。

這,就是筆者覺得永輝們不該跟京東們合作的原因。

那在這場頻次之爭中,永輝們就只能坐以待斃了嗎?當(dāng)然不是。

探索新型電商模式

其實(shí)對于實(shí)體門店,當(dāng)前最缺的就是一個可信賴的線上平臺以及配送到家的能力。雖然不少零售商仍在摸索傳統(tǒng)電商模式(比如:華潤萬家的e萬家,家樂福的網(wǎng)站、沃爾瑪?shù)乃儋?,但配送效率限制其不能在高頻之爭中占據(jù)有利地位(高頻定會與高效掛鉤)。另一方面,與京東到家相似的,筆者發(fā)現(xiàn)有一些零售商放棄了建立海量SKU的電商平臺的想法,轉(zhuǎn)而將更多精力投入提高配送效率上——從隔天達(dá)到1-2小時送達(dá)。比如物美投資建立Dmall,天虹啟動天虹到家項(xiàng)目,都是狠下決心的嘗試。另外還有一些獨(dú)立的且不做供應(yīng)鏈的O2O平臺,專注于平臺搭建和為實(shí)體門店導(dǎo)流,比如小美快購、樂來等。

筆者認(rèn)為這種聚焦于效率的新型電商模式會是未來頻次之爭的主要武器(原因見上一篇文章:《大賣場不斷被分流,真正的出路在哪里?》)。不過永輝們究竟選擇哪種方式切入,還待大家結(jié)合自身的情況進(jìn)行謹(jǐn)慎選擇。

筆者相信,實(shí)體零售將在一年內(nèi)找到正確的線上線下融合模式,線下零售的增長潛力,即將被激發(fā)。

作者:吳嗚 原創(chuàng)文章,如需轉(zhuǎn)載請與本人聯(lián)系:微信號qqwhappy,否則將追究法律責(zé)任。

2015-08-27 16:53被設(shè)為精華,積分加20,金幣加4- 該帖于 2015/8/27 11:07:00 被修改過