來源/浪潮新消費

撰文/Hanna&Stella

2002年,以優衣庫為代表的快時尚品牌進入中國市場,因其上貨速度快、平價、緊跟時尚潮流等區別于中國傳統服飾的核心優勢,受到年輕消費者的喜愛,因此在過去十幾年中,快時尚行業迅猛發展,進入黃金時代。

然而,從2016年開始,受到線上電商、新消費浪潮的沖擊,整個快時尚行業不再熠熠生輝,虧損、關店、退出中國,成為了一些快時尚品牌在中國的最終結局。

20年的疫情更是將快時尚行業推到了“谷底”,唱衰快時尚行業的聲音不絕于耳。

面對行業巨變,快時尚品牌開始進行數字化變革,試圖在比拼衣服的賽道上,炫上一技,扭轉衰敗局面,但在數字化轉型過程中,無論是行業巨頭,還是中尾部品牌都面臨諸多挑戰。

本文將從以下三點展開討論,細說快時尚行業的數字化轉型現狀,以及解決之道。

1、繁榮十載,如今的快時尚“越來越慢”

2、新消費浪潮洪流中的快時尚面臨哪些挑戰?

3、緊跟數字化轉型趨勢,探尋業務增長突破點

2002年至今,快時尚行業在中國已走過18年。期間,消費市場歷經了消費模式改變、主流消費人群變遷、互聯網和數字化高速發展,快時尚行業的境遇與剛進入中國時早已大相徑庭,如今的快時尚行業有著怎樣業態和趨勢呢?

1、年年瘋狂擴張的快時尚品牌放慢了腳步

隨著中國消費市場不斷擴大,國內用戶購買力不斷提升,繼優衣庫之后,MUJI、ZARA、GAP、H&M等各大快時尚品牌紛紛涌入中國。“爭先恐后”地開設線下門店,在過去的十幾年中不斷擴張門店數量。

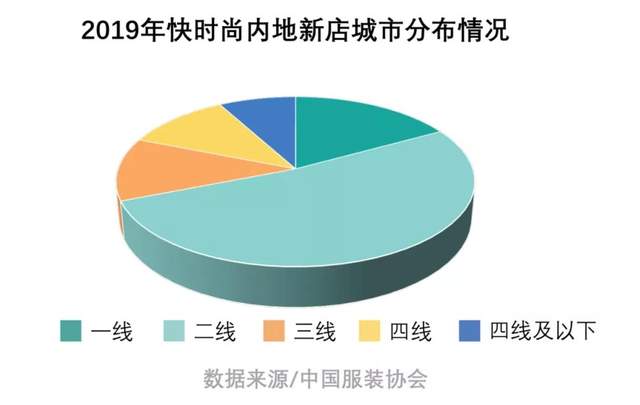

但在2019年,據中國服裝協會數據顯示,包括H&M、ZARA、優衣庫等在內的8個快時尚品牌,在內地共新增218家門店(不含升級重裝門店),創歷史新低,瘋狂擴張的步伐明顯慢了下來。

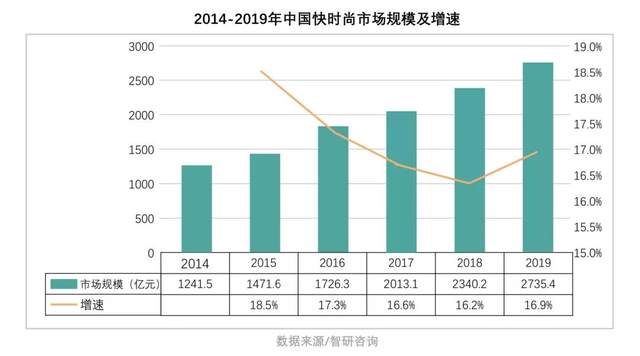

在市場規模方面,呈現逐年增長的態勢,但增速已經在2016年出現急轉直下的情況,曾經欣欣向榮的快時尚行業,已然退去了往日的繁榮。

2、快時尚行業轉向三四線城市,布局下沉市場

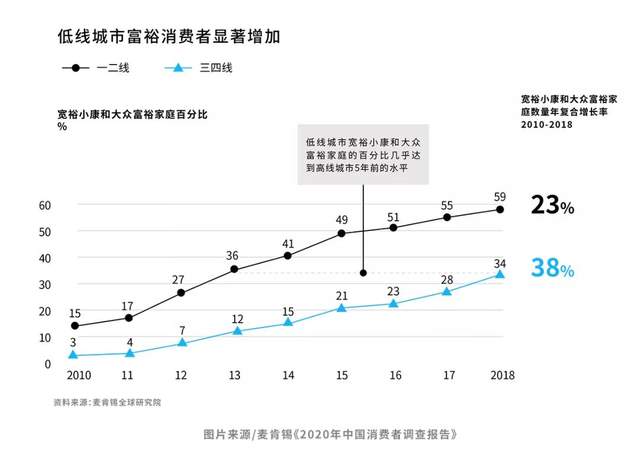

麥肯錫《2020年中國消費者調查報告》顯示,三四線城市中,年可支配收入達到14萬~30萬元的家庭年復合增長率達到38%,高于一二線城市的23%。中低線城市消費新生代成為增長新引擎。

另一方面,一二線城市中,快時尚品牌已日漸接近飽和,在同一家商場中,往往并存著數家快時尚店鋪。優衣庫、MUJI、GAP等快時尚品牌抓準這一契機,迅速布局下沉市場。

3、消費模式轉變,購物場景、營銷模式呈現全渠道化

快時尚行業逐漸“失勢”,與電子商務和移動互聯網的發展密切相關。

2013年至2020年間,中國網購用戶數量從3.02億增至7億人,增長一倍多;網購交易金額由0.27萬億元增至6.82萬億元,增長超24倍。線上購物成為消費主場。

2020年,快時尚行業過的并不好。

Esprit宣布全面退出亞洲市場,ZARA其母公司Inditex宣布關閉全球1200家門店,瑞典快時尚巨頭H&M在2020年第二季稅前虧損高達49.48億,關店170家,無獨有偶,擁有三千家實體店的服裝巨頭艾格宣布破產。

處于新消費浪潮洪流中的快時尚品牌,正在面臨前所未有的挑戰。

1、高線市場增長面臨瓶頸,下沉步伐受阻

優衣庫、GAP、ZARA、H&M等快時尚品牌從進入中國市場開始,就在一線城市布局。

隨著越來越多的品牌加入競爭賽道之后,行業巨頭們意識到,要想占據更多的市場份額,在未來實現持續增長,抓住三四線及以下市場,成為必要。

從2017年開始,各大品牌都加緊了進軍下沉市場的步伐,但經過3年的實戰下來,我們發現下沉市場的步伐顯得越來越沉重緩慢,從2017年的170家,直接降到了63家。

深究其根源,在于快時尚品牌嚴重依賴購物中心,下沉市場本身的商業模式不成熟,低線城市的消費者消費習慣、時尚接受程度不一,再加上森馬、美特斯邦威、海瀾之家等本土品牌早已在低線市場占據高份額,快時尚品牌難以硬擠入。

2、本土品牌崛起與小眾文化出圈快時尚行業增長空間備受擠壓

在產品上,快時尚品牌做的并不是創造新的時尚,而是時尚的搬運工。

隨著UR、太平鳥、茵曼等本土快時尚品牌的崛起,以及國潮風、漢服、洛麗塔等小眾文化的出圈,消費者自我意識開始覺醒,我們不得不正視一個問題:

大眾不再需要原創度低、質量差、同質化嚴重的快時尚產品,更需要個性化、具有圈層符號元素的產品。

就如漢服圈層來看,根據艾媒數據顯示,中國漢服市場銷售規模從2015年的1.9億元增長到了2019年的45.2億元,中國漢服行業迎來井噴式發展。

而就在快時尚行業出現瓶頸急轉直下的2016年,中國漢服愛好者數量在70%以上的速度增長,快時尚行業的市場無疑備受擠壓。

同時也暴露出快時尚品牌的“一意孤行” ,一味追求快,一直站在消費者前面,卻忘了回頭看看消費者真正的需求在哪里,是什么。

3、片面追求信息化,行業發展遭遇內卷

面對中國信息技術帶來的變化,快時尚品牌們并不是先知先覺者。

也許是作為時尚品牌的傲嬌,除了優衣庫,其他品牌的數字化轉型一開始都只是為了互聯而互聯。

Inditex集團旗下的Bershka,Pull&Bear和Stradivarius三個品牌,為了順應消費者線上購物的習慣,也開起了網店。

但出現的情況就是,實體店往往只在季度末或者節日打折,然而網店的促銷活動卻如家常便飯,這導致實體店和網店形成了互相掣肘的左右互搏,不僅沒能形成線下線上一體化的戰斗力,還就此形成了內耗甚至內卷。

不能真正理解并運用數字化技術,線上線下相互制約將成為快時尚向上發展的一大阻力,而不是推動力。

快時尚遭遇“寒冬”,無法滿足用戶需求的產品力是“硬傷”,無法為用戶提供滿意的服務是“軟肋”。

當速度本身已不是快時尚的獨特優勢之后,當快速增長階段演進為穩定增長階段之后,就是考驗各個品牌真正運作能力的時候。

而數字化轉型無疑是快時尚行業扭轉乾坤的最有效策略。因此,在不斷改進、優化產品線的基礎上,快時尚品牌需運用數字化手段,專注產品、用戶服務和消費體驗。

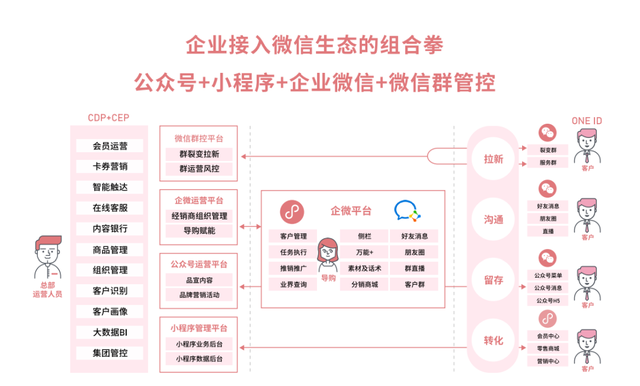

1、私域運營+社交電商“組合拳”,打入小鎮青年聚集地

根據趣頭條《新興市場報告》,關于付費意愿的調查中,“注重品牌,相信品牌是質量的象征”選項下沉用戶中有 9.77% 的網民勾選,而一線城市用戶占據15.25%。

可見下沉市場用戶對于品牌的意識是薄弱的。在下沉市場人口流動性小,熟人社交圈子屬性強,因此更多在于人情紐帶的消費。

因此快時尚品牌在下沉中,應該讀懂低線市場偏好的購物體驗,著重發展熟人社交電商。

社交電商離不開私域運營,下沉市場的人情消費、熱愛分享、認可導購文化更有利于品牌發揮導購的連接觸點,構建私域流量池。

品牌總部再進行精細化的統一運營,根據與用戶互動的數據反饋,逐步探索出適合下沉市場用戶的運營策略,從每一場促銷活動、新品上新、會員福利等環節入手,逐漸滲透消費者心智,提速下沉步伐。

作為較早開始運營私域的快時尚品牌,UR于2018年就在企微中搭建了內部資訊的發布平臺“U享匯”,通過它統一發布最新的行業動態、公司活動和通知等。

為了提升服務,UR將企微與會員中心系統打通,不斷輸出優質的服務,對會員進行精細化運營。截止2020年8月,UR已經通過企業微信沉淀了超過60萬會員,并且正在以每月環比50%的增速在不斷提高。

2、渠道數據驅動精準洞察,樹立品牌核心競爭力

湯姆·彼得斯說過:“顧客是重要的創新來源。”

快時尚行業是時候慢下來,聽聽群眾的聲音。本土快時尚品牌的崛起得益于對消費者的真正理解,通過消費者喜歡的時尚元素驅動產品開發,注重個性化,在營銷模式上,消費者在哪里,它們就出現在哪里。

在意識到離消費者越近,越有利于業績增長的情況下,快時尚品牌也開始全渠道布局。

優衣庫、ZARA、H&M、GAP快時尚行業四巨頭全面布局品牌官網、APP旗艦店、微信公眾號、微信小程序、抖音、微博、小紅書等,雖然各家的進度和著重點不一樣,但數字化轉型的決心是一致的。

全渠道布局的最終目的是優化消費體驗,提高銷售業績,但對于品牌來說最核心的還是用戶數據資產的積累和沉淀。

整合線上商城線下門店的數據,識別唯一用戶,并完善用戶畫像之后,品牌能夠精準洞察消費者的購物習慣、購物偏好,通過消費者數據驅動精準營銷,挖掘需求,在品牌競爭中,找準差異化,樹立品牌自身的核心競爭力。

優衣庫全渠道建立流量池,精準洞察用戶需求,驅動產品創新,提供優質服務方面,可謂是行家。

Slogan從造服于人變到服適人生,優衣庫的著重點由“服裝”轉變為“人”,不斷探索服裝“黑科技”,搖粒絨、Heattech、Blocktech,獨有的“黑科技”創新面料服裝,風靡一時。

它開啟個性化定制服務,用戶可設計自己的專屬個性化T恤;與美國涂鴉藝術家Kaws的聯名T恤,一經上架便搶購一空。

最后

市場總是瞬息萬變,如今的中國已經不是當年遍地黃金的藍海市場,大量品牌涌入,競爭加劇,如果不能保證商業模式的準確性和即時性,終將在悄無聲息間被市場的巨浪吞噬。

數字化轉型就好比一塊沖浪板,能否沖出卷席而來的巨浪,還在于品牌數字化變革的決心與毅力。

- 該帖于 2021/2/4 15:34:00 被修改過