近兩年,實體零售普遍面臨窘境,閉店關(guān)店的話題時常出現(xiàn),不少細分消費品類和零售品牌都先后陷入不同程度的關(guān)店潮,零售便利店也難以避免。

近日,“便利蜂出現(xiàn)大幅關(guān)店潮”的消息不脛而走,8月16日,便利蜂方面辟謠表示:“不存在關(guān)店潮,此前受疫情影響的冬眠門店正逐步復(fù)業(yè),缺貨問題已經(jīng)解決。”

原本是一條正常的辟謠消息,但其中“冬眠門店”這個詞依舊耐人尋味。2022年春天,便利蜂內(nèi)部提出了「冬眠計劃」,部分門店暫時“靜默”。如今一個季度已過,這些冬眠門店,似乎依舊沒有醒來的征兆。

從24H到冬眠

24H零售店,是“夜行消費”的產(chǎn)物,與一般的零售店最大的不同點就是在營業(yè)時間上,一般的超市、零售店大多會有固定的開店、打烊時間,但像7-ELEVEN、便利蜂等便利店是全天24小時營業(yè)。

這種全天營業(yè)的模式,相對于普通的便利店來說,最大的優(yōu)勢便是夜間銷售,當(dāng)晚上大部分商超都關(guān)門之后,24小時便利店基本可以說是壟斷了晚間的生意,這是24小時便利店的核心競爭點。

對于便利蜂來說,其以直營模式為主,單店的收入就是一個十分關(guān)鍵的指標(biāo)。如今便利蜂的門店減少,毫不意外會影響到它的業(yè)績。那么,一家24H零售店緣何陷入“冬眠”?

第一個老生常談的話題便是疫情這個黑天鵝,在疫情的沖擊下,包括零售、餐飲等以線下為主的行業(yè),十有八九都陷入閉店修養(yǎng)的泥沼。企查查數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,餐飲相關(guān)企業(yè)共注銷吊銷37.3萬家,僅半年就超過了2020全年。

可以說疫情是導(dǎo)致便利蜂閉店的主要原因,但從另一個角度來說,當(dāng)一個個企業(yè)盛極而衰的時候,外因只會成為導(dǎo)火索,更關(guān)鍵的,一定是企業(yè)內(nèi)部的基因缺陷。

回看便利蜂的發(fā)展線路,我們很明顯能夠看到一個趨勢,那就是高速擴張。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù),2020年底,便利蜂的門店數(shù)已達到2000家,比2019年統(tǒng)計時的602家,增長到了3倍還要多。雖然受疫情影響開店步伐放緩,但截至2021年底,便利蜂全國店鋪數(shù)量依舊達到了2800家。

高速擴張的背后需要強大的資金支持,近幾年便利蜂高速擴張的背后也少不了高瓴資本、騰訊投資等機構(gòu)的支持,但自2020年5月之后,便利蜂并未進行新的融資,但其跑馬圈地的動作卻一直在持續(xù)。

本質(zhì)上來說,便利蜂開店擴張并不是一件壞事,但以直營模式進駐多個城市,在沒有強勁的供應(yīng)鏈匹配和補貨的能力下,也只能算是“流血擴張”,當(dāng)整個市場面臨收縮、低迷的時候,沒有充足造血能力的便利蜂,想要在多個城市跑通,依舊不是一件易事。

擴張是一把雙刃劍,在這一點上,便利蜂和海底撈有著一樣的遭遇,過于激進的擴張策略,也是其后續(xù)關(guān)停門店不可忽視的原因之一,尤其是直營模式需要重資產(chǎn)投入,這也是便利蜂的壓力所在。

但熬過低谷,是大佬們的必修課,不確定環(huán)境下,幾乎所有的行業(yè)、企業(yè)都會受到?jīng)_擊,疫情的到來,撕碎了大多數(shù)企業(yè)“皇帝的新衣”,但也讓人們看到了一些企業(yè)的“真材實料”,而如何在多重變化的市場環(huán)境中企穩(wěn),依舊是市場的大命題。

“簡衣縮食”與“延遲滿足”

作為便利店行業(yè)的“黑馬”,便利蜂的融資歷程在一定程度上也映射出整個行業(yè)的融資情況,2020年之后,我國便利店行業(yè)熱度下降,據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫顯示,2021年僅發(fā)生融資事件2起,融資金額22.5億元。

現(xiàn)如今,在并不算好的宏觀環(huán)境下,投資者和投資機構(gòu)更為謹慎,對于新消費、餐飲、零售等行業(yè)更是處在觀望狀態(tài),都在等待一個向好的信號。

在行業(yè)融資趨于冷靜的背景下,便利蜂的“冬眠”門店,似乎在短時間內(nèi)無法全部蘇醒,即使便利蜂回應(yīng)有說道“在推進冬眠門店復(fù)開”。但從實際來看,恢復(fù)到全盛時期明顯不是短期就能做到的事情。

但值得一提的是,便利蜂對于便利店行業(yè)的未來,始終保持著信心。今年6月,在一次媒體采訪中,便利蜂集團總裁陳明曾明確表示:“雖然我們在疫情下面臨很多挑戰(zhàn),但便利蜂仍然很堅定地看好便利店行業(yè)的未來,我們也堅信疫情陰霾一定會過去”。

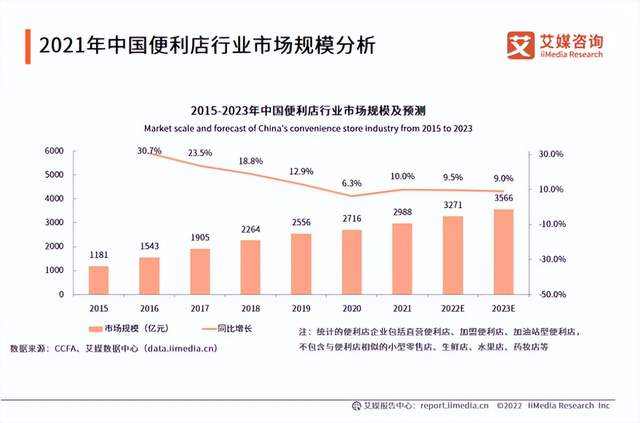

在相關(guān)的報告中,艾媒咨詢分析師認為,中國便利店行業(yè)市場規(guī)模,預(yù)計將在2023年達3566億元,門店數(shù)量將達18.5萬家。中國便利店行業(yè)將向品牌連鎖化、數(shù)字化、消費情景多樣化的方向發(fā)展。

所以,從行業(yè)前景來看,便利蜂依舊有著相對客觀的發(fā)展前景,而經(jīng)歷過快速擴張的“后遺癥”之后,便利蜂也在思考日后的戰(zhàn)略,并且在針對性地為復(fù)業(yè)蓄勢。

首當(dāng)其沖的,便是在供應(yīng)鏈上下功夫。供應(yīng)鏈可以說是便利店的“命脈”所在,無論是自營還是加盟,供應(yīng)鏈都是一大痛點,門店需要去哪采購、采購端如何快速配送到門店,門店缺貨如何快速補貨等等問題,都涉及供應(yīng)鏈的供應(yīng)商和運輸鏈。

為了將“命脈”攢在自己手里,便利蜂一方面自建鮮食供應(yīng)鏈,打造咖啡品牌“不眠海”;另一方面也在尋求新增地方供應(yīng)商,著力解決物流運輸堵點。兩個方面穩(wěn)步進行,在一定程度上都能強化便利蜂供應(yīng)鏈的抗壓能力,提升各個門店的保供能力。

另外,便利蜂也在嘗試通過外包公司簽約店員、接入美團配送等方式拓展自己“算法”之外的新增量。

2018年便利蜂推出自營外賣業(yè)務(wù),自建配送團隊的形式能夠讓其把全鏈路的數(shù)據(jù)都抓在自己手中,但這種運營模式,需要大量的成本投入。而接入美團、餓了么等外賣平臺,一能夠提升門店的線上曝光率,同時也能為自己“減負”。

高瓴資本創(chuàng)始人張磊,在他的《價值》一書中,多次提及一個觀念:在多數(shù)人都醉心于『即時滿足』的世界里時,懂得『延遲滿足』道理的人,已經(jīng)先勝一籌了。

在外部因素的催化下,便利蜂開始審視自身的模式和策略并做出改變,這是一個好趨勢,同樣也是懂得“延遲滿足”的體現(xiàn)。

尤其是在如今外界資本都謹慎觀望的大環(huán)境下,降本增效是企業(yè)成長必然要經(jīng)歷、一個需要持續(xù)的過程,市場日漸飽和、競爭對手虎視眈眈下,如何修煉“內(nèi)力”,穩(wěn)固護城河,才是企業(yè)最需要正視和解決的問題。