【編者按】2012年的電商忽然陷入沉寂,多家B2C陷入并購、關張傳聞,星光暗淡。

2年前,這是難以想象的場景。那時的電商只恨沒有時間討論未來,投資人趨之若鶩。稍一努力,N個上市公司呼之欲出。

B2C的浪潮真的已經過了么?著名零售實戰派專家、天貓創始總經理黃若向億邦動力網詳解了B2C的困境實質與未來趨勢。

【關于黃若】黃若有著近30年的零售經驗,長期任職多家全球500強企業高管,歷任易初蓮花、麥德龍、萬客隆、天津家世界等知名零售企業總經理和執行副總裁等職。后加入淘寶網任運營中心副總裁,并負責淘寶商城的組建。2010年加入當當網任COO,當當網上市六個月后離任,現服務于私募基金。同時也是億邦動力網特約專欄作者。

【對話】

資深零售專家/天使投資人 黃若

億邦動力網主筆 張大紅

電商失敗是因為X-Y<0

億邦動力網:一年前你說過,整個中國電商十年都是失敗的,如今你的看法發生了改變嗎?

黃若:我的這個判斷并非悲觀,更不想打擊業內人士的積極性,而是從理智務實的角度看待這個行業十年。我把電商分為兩種商業環境,一種是淘寶環境,一種是3個W的B2C環境,如今看來,只有淘寶可以算得上成功,放眼望B2C,尸橫遍野,沒有一家形成了核心競爭力。如果只是一兩個企業的問題,那還可以解釋,但如果說整個行業都是這樣的話,說明過去十年電商整體都失敗了。

億邦動力網:兩三年前大家對電商的熱情十分高漲,現在轉眼唱衰電商的聲音也很大。您認為是電商模式有問題嗎?

黃若:我認為這不是電商行業本身的問題,互聯網改變了人們的很多消費行為,借助互聯網為消費者提供服務是新趨勢。但電商行業這些年來一直沒能真正的認識到行業的本質,比如顧客留存、成本優化、細節管理和效率提升。這個行業過去十年一直在燒錢,結果是把一片生地燒成了熟地,也就是說培養了眾多電商消費者,但行業本身沒有形成健康的發展機制。我曾經總結說電商十年犯了三大錯誤,一是以為流量就是一切,二是把規模等同于效益,三是只知道打價格戰。

這么多年,大家沒有搞明白的是——電商的運營成本比傳統企業還要高,這是難以為繼的。B2C對于傳統零售來說是新進入者,他必須比傳統零售提供更好的賣點才能吸引消費者,比如更好的服務,更好的產品,或者更便宜的價格。過去十年,B2C基本上盯著更便宜的價格。但隨之而來的問題是,線上能比線下賣更低的價格,但卻沒有比線下更低的運作成本。比如線下售價為100,采購成本價是80,那么線下就有20%的運作成本。線上不行,因為競爭太慘烈了,售價只能是90或95,但采購成本卻和線下一樣,甚至比線下還高。與此同時,運營成本和線下相比沒有任何節省,那你就一定被夾扁在中間。

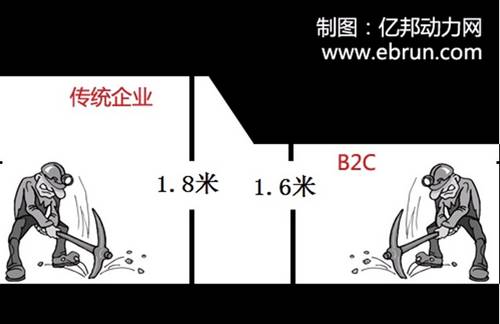

用一個簡單的比喻說明問題,他們都是在坑道里面挖煤的礦工,對于傳統企業來說,他們有1.8米的空間,而對于B2C來說,卻只有1.6米的空間,這個時候你只能用 1.6米的礦工,或者你發明可以坐著挖煤的方法,否則就無法維持作業。

圖:黃若把傳統企業和電商比作礦工,在低毛利條件下,電商需要有能力適應更低的的生存空間

對此,有兩個辦法,一個是降采購成本,一個是降運營成本。對于電商來說,降低采購成本不太現實,剩下的只能是降低運營成本。比如某電商售價是100塊,商品成本80塊,運營成本30塊是不行的,就必須在20元以內,這就是X減Y(售價減成本)大于零的簡單概念,只有X減Y大于零,這個生意才可以做得長久。一個行業能不能賺錢,不在于你的毛利高或低;毛利高或低都可以做,問題在于電商用低毛利創造銷售規模,但運營成本卻不能跟著降低,并且電商行業普遍不重視這個問題,都想一輪一輪找風投融錢,然后砸市場,再融錢,但這不是長久之計,燒錢是無法持久的。

億邦動力網:提高運營效率和做好服務是一個慢工活兒,但是電商又必須要瘋狂搶市場,所以多數電商會擔心,價格戰人人在打,如果我不參與根本拿不到客戶。

黃若:我從來不同意在網上只有價格戰才有競爭力這個說法,因為你做得太爛、毫無特色才拿這個說事兒。同樣在中國,顧客點一份麥當勞或者KFC的外賣,20塊錢,送到辦公室,再收7塊錢運費,顧客一樣可以接受,從來沒有人投訴說這太不合理。為什么?因為他們更多的從服務保證,從產品差異化,提供附加值的角度開展營銷,而不是什么買100送50那種把天下人當傻瓜的笨辦法。

至于為什么現在線上一片價格戰,本質上說是電商業自己造成的,大家一開始就不是從提供更好的商品組合,更好的服務,更好的用戶購買體驗這些角度出發,而是價格戰、免費快遞、貨到付款,甚至四小時閃電快遞等方面出發,這些都是費用,你靠自己的商品買賣毛利能夠承擔嗎?不能。

如果看一下洋快餐在國內的發展,或許應當有些啟發。洋快餐在中國發展非常迅猛,競爭異常激烈,但你看不到什么價格戰,麥當勞、必勝客、肯德基彼此之間有永不停止的市場份額之爭,但他們沒有鋪天蓋地的價格戰,今天你發促銷,明天我打廣告、發禮券、搞時段優惠和套餐等,但不會搞什么價格競爭。相比之下,國內零售業過分熱衷于用更低的價格來吸引用戶,這點在零售經營里是非常要命的,因為大家會因此進入一個惡性循環——沒有最低,只有更低。

一家公司,當你一味地高舉價格戰策略時,你其實等于送給未來競爭對手一把殺掉你的刀子,因為后來者隨時可以在規模不如你的時候,用比你低的價格逼你出局。

億邦動力網:X減Y看上去是一個所有人應該都明白的公式。

黃若:是的,這不需要一個MBA畢業生才能搞明白,初中文化程度就可以。他們不是想不明白這個道理,而是不太注重零售商務的基本邏輯,再加上花的不是自己的錢不心疼,于是一窩蜂上,希望先用風投的錢做成規模。

走到后面,發現用風投的錢長期虧損長久不了,在這種情況下,很多人就說這個模式做不來,那我能不能換種做法,我不做自采自賣型B2C,我做開放平臺。但嚴格意義上講這是個偽命題,線下做Shopping Mall和Supermarket Hypermarket是不一樣的模式,Hypermarket強調選品、品類構建、定價和庫存周轉等能力,做購物中心的核心在于做統一收銀、搞活動吸引客人、建足夠大的停車場,這兩種不一樣的能力很難兼而得之,這和他們的規模大小沒關系。有沒有能夠把兩種能力匯聚在一起的人?有,但少之又少。你看線下,做Shopping Mall跟做Hypermarket是兩撥人,那憑什么到了線上就可以同時長兩個腦袋呢?就好比淘寶,為什么他們不做一個自有品牌?為什么人家一年幾千億的銷售規模了,照樣不做進貨買賣的生意,在這一點上,淘寶人比外面B2C的人理智得多。

億邦動力網:如此說,你不看好B2C做開放平臺?

黃若:不樂觀,這個基本上是一個沒有前途的盲人抓象。

第一,B2C和開放平臺最大的區別就在于,B2C是一對多的模式,平臺是多對多的模式,需要的是完全不同的技能,想挪過去沒那么容易。第二,生意模式大改變風險極大,不知不覺從賣差價轉到賣流量,這是兩種不同的財務盈利模型。比如說沃爾瑪,它是掙買賣差價的錢,里面也可有洗照片的、賣眼鏡等商鋪,但是很少,只占它的1%。如果沃爾瑪自營占60%,平臺占40%,這就太難了。第三點最為重要,做開放平臺的B2C都錯誤地解讀了亞馬遜,亞馬遜做平臺是解決自營平臺解決不了的問題,比如說亞馬遜的云計算,這種技術領先讓供應商覺得在亞馬遜賣比其自營性價比更高。中國沒有一家企業有這個想法,他們只想著把流量賣給商戶,收一些流量費和提成。

實際上,一家企業不可能用新業務拓展來解決現有業務的困境。 B2C們為什么要做開放平臺?看到淘寶流量費收得很爽眼紅,再一想自營一直虧本,又有這么多流量,為什么不也來做一把流量變現的事?說白了,就是自己都不知道自己要做什么,自己的核心競爭力是什么。

億邦動力網:您認為亞馬遜開放平臺比京東的開放平臺強?強在哪里?

黃若:有三個方面,一個是在品類和商家選擇上很講究。第二亞馬遜做開放平臺很有節奏,它是把一個品類做好,再開始做另一個品類。第三,亞馬遜開放平臺有一個原則,亞馬遜能做而商戶不能做,或者商戶做得沒亞馬遜好。比如說商戶發貨,成本可能是5%,而亞馬遜統一發貨成本只要3%,商戶肯定會來和亞馬遜合作。而中國電商不是這樣想,不管商戶的成本能不能省,反正能給商戶帶過去一點流量,我就要扣點,這是廣告生意。

B2C是很難了,但還有戲

億邦動力網:前面說的都是B2C的失敗之處,那么你覺得B2C在中國還有戲嗎?

黃若:B2C在中國剛剛開始,這是一個處于上升階段的新興行業,肯定還有戲,只是有些改變是必須的。

第一,歷史給了互聯網創業者十年的時間做B2C,但他們沒能把握這個時機,在其他的互聯網行業,例如游戲和社交,幾年下來人家已經淌出了一條康莊大道,但電商至今還在怎么盈利上苦苦掙扎。幾年前我曾經表示我很不看好傳統企業做電商,因為他們沒有互聯網的DNA,加上在中國線下零售還有很大的發展空間。但是幾年下來,傳統企業做電商也吸取了不少教訓,加上他們對商品的把控遠遠強過純粹B2C,當他們蘇醒過來之后,后面扮演的角色將會越來越重要。

第二,自采自銷型B2C應該能逐步過渡到非價格主導階段,只要當便利、服務、品質和價格等綜合因素會更重要,才能解決前面說的1米6的挖煤空間問題。在短期內,我看不到線上的成本能夠低于線下,如果成本不能低于線下,那至少服務更到位,這是個很簡單的邏輯。

第三,自采自銷型垂直B2C一定要往深的方向走。不管是賣別人品牌,還是賣自有品牌,但不能品類過寬。尤其是自有品牌B2C,在一個類目的商品里建立品牌附加值尚且很困難,再擴展到其它品類就更沒有品牌附加值了,無形中變得沒有品牌。

億邦動力網:現在純粹B2C完全依靠自己很難走下去,前日就連當當網都入駐了天貓,現在除了京東之外,B2C紛紛入駐開放平臺,你覺得他們要控制自己官網的銷售占比嗎?

黃若:看如何定位,如果定位為一個產品的品牌公司,這個問題不重要。無論在哪里賣,顧客認識我這個品牌就行。如果定位為渠道品牌,這就很重要了。比如說你喜歡去宜家買東西,不僅僅是喜歡宜家的產品,還喜歡宜家的購物環境。如果你把宜家的產品放到家樂福去賣,就不行了。當時我在淘寶商城的時候,與零售商特別是跨類目經營的大零售商相比,更歡迎品牌商入駐,為什么?因為零售商賣別人的東西,入駐之后等于在原來銷售渠道上又再加上一層外皮,這不是一個有效率的做法。

我們應當記住一個基本的道理,不管是線上還是線下,大型零售商之所以有價值,就是它擁有拓展渠道的能力,如果自己連渠道都建立不起來,需要依靠入駐人家的平臺借流量,那作為零售商的價值就被大打折扣了,到最后,品牌商為什么還要找你?他自己找幾個人直接在平臺上做不就行了嗎?很可惜,B2C電商們沒有想的那么遠,更多只看到了平臺的流量價值。

億邦動力網:有人說,當當這兩年在不斷被邊緣化,你怎么看現在的當當網?

黃若:當當是一家老牌電商,有很好的用戶群體和多年的積累,他們現在股價一路下跌,虧損不止,正在逐步被邊緣化,真的很遺憾。當當的失誤在于不夠理性,他踩著最好的時間點上市,搶了一個好頭彩,如果從圖書穩扎穩打延伸至少數品類,比如化妝品、母嬰和家居,因為這三個品類和圖書的用戶群體比較契合,那么現在的核心優勢會更強。結果為了搞大業績,既要做自有品牌,又要做服裝,又要賣酒,又要賣珠寶,又要賣手表。可問題是,相對來講,當當網是個小體量的公司,他們撬不動那個大盤。這點不能學京東,因為京東的用戶是買800塊的東西,然后要他買200塊的百貨,這是可以帶得動的。當當的用戶是買50塊的圖書,你要50塊的用戶帶動200塊的百貨,那是很困難的。對于當當來說,最好的策略是從少數幾個品類入手,從那里建立自己的優勢。這跟拖車一個道理,你不能看路上總有人后面拖著車子在跑就模仿,你拿一輛小轎車去拖一部卡車是拖不動的,但人家如果是用大功率的拖車就容易很多。經營上也一樣,適于別人的,未必適用于你。

億邦動力網:我們再聊聊另外一家上市B2C麥考林,他們只做了少數品類,也很早就做了自有品牌,后面結果也不甚好,問題又出在哪里?

黃若:麥考林不成功主要有兩個因素,一是他們是從線下往線上轉,比一般電商起步得晚。二是他們的品牌沒有真正建立起來。服裝行業的特點是,銷售品牌就是銷售給用戶購買和使用的感覺。如果用戶覺得你是一個品牌,你的售價可以是生產成本的幾十倍甚至上百倍,但如果沒有建立起品牌價值,只能賣地攤貨的價格。一個最好的例子就是女性文胸,批發市場 3塊錢一件,百貨公司300塊一件,再高端的可以賣上千元,實際上生產成本的差別是很小的,更多的就是品牌附加值。現在的麥考林沒有建立起品牌附加值,但又要賣得比批發市場上沒品牌的東西貴,這在邏輯上是走不通的。

億邦動力網:整個行業都哀鴻遍野,誰的日子會相對好過些?

黃若:相對來說,自有品牌的B2C生存空間會好些。第一,自有品牌的成本可能會下降。第二,自有品牌的定價可以有彈性,中間可控的空間比較大。

但不幸的是,99%的自有品牌在中國都沒有做好,最大的原因就是從來沒有人去考慮自有品牌需要有品牌的附加值。比如宜家總體可以賣比較高的價格,它的產品一定就會比別人生產成本高多少嗎?未必。但消費者會喜歡宜家的家具,因為宜家的設計和購物環境就是品牌附加值。現在我們看電商出售的自有品牌,基本上沒有形成品牌附加值,這個時候只能低價;其次就是電商品牌不夠聚焦,當你不夠聚焦的時候,人們很難把這個產品和你的品牌聯系在一起,最典型的例子就是凡客,原本做休閑類的T恤,做得很出色,后來做鞋,做化妝品,做拖把,片面追求規模,實際上做自有品牌規模擴展應當是縱深的,例如宜家和屈臣氏,擴展時都堅守自己所擅長的品類。

從長遠來講,我非常看好自有品牌在中國的成長。第一,從大勢來講,中國的品牌很少,市場空間比較大。第二,中國制造業很強,生產有優勢。第三,互聯網給了一個快速營造品牌的機會和平臺。

億邦動力網:現在來看,淘寶誕生的淘品牌比B2C自有品牌還要多,并且運營得更健康。你會覺得日后淘品牌會成為網貨品牌的主體嗎?

黃若:從長遠來講,淘品牌都有成為獨立B2C自有品牌的基因。為什么現在淘內的淘品牌做得比較好,而B2C的自有品牌做得不好?那是因為淘品牌在用戶來源、營銷成本操心得相對較少,能集中力量進行生產、設計和銷售,這在淘寶外面是不可能的。第二,做淘品牌的人比外面做B2C的人更踏實,做化妝品就一直做化妝品,做自有品牌的鞋就堅持做自有品牌的鞋,淘寶外面的人普遍太浮躁了,淘品牌用的是自己的錢創業,所以在基因里就更務實,不比許多B2C,虧損的錢都是別人掏腰包的。

但淘品牌普遍存在的問題是碰到規模增長的天花板,這里當然有淘寶政策限制上的原因,作為平臺,他不希望上面的賣家過于強大,強大意味著獨立,意味著對平臺依附性的降低。同時也緣于大多數淘品牌在規模化經營上還有很多欠缺。

億邦動力網:還有一個有趣的現象,外國的品牌在中國很吃香,比如說屈臣氏,但中國人自己做品牌大多不成,關鍵錯在哪里?

黃若:品牌最難的就是定位,一切圍繞定位來,比如說做奢侈品,那定位就是有錢人,不用擔心價格過高。如果定位為時尚,那就需要快速上新款。而中國的品牌往往不能賦予一個品牌一句話能說清楚的東西。很多企業現在有這樣一個說法—- 目標是做一流的產品,三流的價格。這怎么可能呢?理性的商業邏輯告訴我們,三流的價格只能提供三流的產品。

億邦動力網:不管是做不做自有品牌,現在綜合性B2C格局已定,剩下的只能走垂直B2C之路。從2011年年底開始,有些垂直B2C適當地擴充幾個品類,比如好樂買從賣鞋擴展到運動品類產品,您看好這種路數嗎?

黃若:不僅僅是好樂買,很多家B2C都是這么做的,但大部分都是失敗的,因為你賣得沒有特色。該走綜合品類路線,不全,單品又不出色,那我憑什么到你那去買?如果你只是賣鞋,不論是自有品牌還是廠家品牌,只要你夠深,我只要買鞋,都能到你這里找到,這就很棒。實際上,品類的深和廣,這是一對矛盾,千萬不要想既要做深,又要做廣。做自有品牌,一定很聚焦,我從未見過一家做得好的自有品牌公司是做全品類的,這個世界上也不存在這樣的事情。幾千年下來,你會發現車輪永遠是圓的,而不會是方的。但現在中國的電商,就一定要問車輪為什么不能是方的?

而且,更為嚴重的是,電商不僅不斷地把車輪想象成方的,而且還在不斷地調整方向,這種產品不行,我換一種產品,這種營銷方法不行,我換一種營銷方法,這個計劃不行,我換一個計劃,他們總是在不斷地換方向,這對于一個企業來說是致命的。我們總是說條條大路通羅馬,每一條路都是通的,但你一定要堅持走下去。

億邦動力網:電商都是在摸著石頭過河,這個過程不是應該隨時調整方法的嗎?

黃若:調整方法可以,但是經常換方向就是大問題。這根源于中國式的行事方式,一條河被一塊大石頭堵住了,中國式管理是從旁邊開一條小渠,水就往渠里流了,小渠被堵住了之后,我就再開一條小渠。而西式的管理思維不一樣,他們不管這塊石頭有多大,一定要把這塊石頭搬掉,因為他們知道水是一定要往前流的。短期看,中國式管理很有技巧,或者說很取巧,但久而久之就迷失了方向,當碰到問題的時候時,整個公司缺少一種咬著牙邁過坎的精神。可口可樂之所以成為可口可樂,是因為100年以來只賣碳酸飲料。這100多年中間,難道可口可樂沒有遇到困難?沒有遇到新的機會?不可能。

所以,我們剛剛溝通的關鍵就在,一個企業可以不斷探討新的方法,但不要去探討新的方向。當時我在淘寶商城的時候,也碰到類似的問題,一方面我們要拒絕c類的大賣家進來,同時B類賣家、品牌廠商入駐積極性不高,最后大家思考要不要調整方向?放開門檻讓C類賣家進來。對此內部有很多爭執,直到現在我還記得當時寫的一封郵件,我說淘寶商城像進入密集叢林的探路者,進去之前我們對大方向有討論,有判斷,也有決定,進去之后什么都看不見了,這個時候需要的就是咬緊牙根往前走,即使有失敗或者滅亡的危險。最槽糕的情形是你主將心里不定,往東500米,沒信心了,調轉方向再往西300米,接下來又往北,結果你還在原地,什么收獲也沒有。

正常溫度下的四個判斷

億邦動力網:今年電商都在反思過去,重新調整心態,你覺得他們還有時間嗎?

黃若:時間不是問題,因為行業格局還沒有真正形成,關鍵看他們是否真有那份反思和調整的悟性。一個企業跟一個人一樣,所謂三歲看老,他的基因已經固化了。比如說這些電商過去拼命燒錢,現在他們的基因已經很難改變了,他現在不燒錢少燒錢,只是手里無錢可燒,而不是自己已經洗心革面。所以,對于現在的電商來說,能不能在不燒錢的情況下生存下來才是最重要的,連這個都談不上,就不要整天空談什么說商業模式與規模經濟。

億邦動力網:現在已經有部分B2C在尋求自我生存,留給他們的時間還有多少?

黃若:留給他們的時間取決于兩個因素。一個是傳統企業進入電子商務的速度,按照現在的情況來看,沒有兩三年的時間,傳統企業還不會走入正軌。另一個是他們的后續資金能不能跟上。今年電商企業相對好一些,大家都在砍費用。但絕大部分企業還是熬不過一年的,比如說我過去就說過的團購網站,本身缺乏商務邏輯,燒錢買流量,但留不下來,泡沫過后,就是行業的整體失語。

億邦動力網:如果說純粹互聯網創業者沒有玩好電子商務,那么類似優購網和樂蜂網這樣的富二代的機會是不是要來了?

黃若:他們是站在高個子的肩膀上俯瞰世界,但他們要知道,他們踩的不是地面,所以自己有沒有一種憂患意識很重要。如果沒有這種憂患意識,那他們永遠只能成為原來行業的附屬品,比如說只一個銷售渠道,而不是一個獨立可以做大的公司。但總體來講,我還是比較看好的。

億邦動力網:綜合前面,您的觀點可以總結為“自采自銷型B2C很艱難”、“自有品牌B2C有希望、”“富二代有前景”?

黃若:自采自銷型B2C沒有定價權,銷售端隨著市場走,除非效率比別人高,運作成本比別人少,這樣才能生存得好。如果不能把成本做得比別人低,那就只有看著別人把肥肉拿走。但我不是說自采自銷型B2C沒有前途,賣所有品牌肯定比賣一個品牌的市場大得多,關鍵是要脫離一種一味走價格路線的慣性思維,現在大家只知道引用沃爾瑪的EDLP ( every day low price)的策略, 很少人知道這個策略的前提是 EDLC ( every day low cost)。

自有品牌B2C的空間大在利潤空間,優勢在于顧客的忠誠度較高,因為顧客在別的地方找不到這個牌子的產品。顧客忠誠度高的話,則能享受比較大的溢價空間,所以一定要往深里挖,培養顧客的忠誠度。

傳統企業做電商有現成的資源,成不成取決于能不能盡快斷奶,就像是不能含著奶嘴上大學一樣,傳統企業做電商想要做大,那就注定不能只是現有業務的補充,而應該是一個全新的公司。

億邦動力網:這三類中誰會成為未來電商的主流?

黃若:在線下,自有品牌無論做得如何成功,都沒能成為零售的主要業態,因為品牌吸引用戶的忠誠度很困難。對于每個人來說,100個品牌里面可能只有2個喜歡。所以說,自有品牌的切入點就比較狹窄。在個別品類能看到鳳毛麟角的品牌很強悍,但在絕大多數品類中,不可能由自有品牌占主導或統治地位的。

零售主要業態一定是中關村和沃爾瑪這樣的形態,賣所有品牌的商品的模式。過去電商給了純互聯網創業者十年時間,可惜他們基本沒做成什么。而過去傳統企業做電商,也是走了好幾年的彎路。今天,他們二者基本在同一起跑線上,各自有各自的優缺點,就看誰能在更短的時間內克服缺點。

億邦動力網:最后想問的是,站在現在這個時間點上,您能看到的電商未來趨勢有哪些?

黃若:對于未來幾年電商的發展,我有四點判斷。

未來5年,電商領域會發生越來越多的并購案例,并且不限于線上企業之間的并購,更多的是傳統企業對線上企業的并購。今后電商的發展趨勢之一就是買賣和兼并,他們必須依靠買賣和兼并來提高市場占有率,不僅是線上企業之間的買賣和兼并,很可能是更多的線下企業并購線上企業。

未來電商更多的機會在垂直領域,多品類B2C不會很多。線下零售一開始大家喜歡到百貨公司和超市購物,后來才去專賣店買東西,所以后來才會有絲芙蘭這樣的化妝品專賣店。線上零售還處在早期階段,越往后發展,垂直網站所占的市場份額會越來越大。

PC端電商會衰落,移動電商會后來者居上。并且,對于移動電商來說,幾乎可以下結論的是,移動電商一定不是現在PC端的大電商,我非常相信一句話,在一個行業的成功會成為另一個行業的壁壘。

淘寶一家獨大的態勢不會長久持續,平臺模式電商所在市場份額會不斷減少。平臺模式在中國發展有特殊的土壤,比如中國勞動力成本低,所以才能支撐需要大量的客服、營銷人員、倉庫管理人的網上開店模式,據我了解淘寶人均月銷量只有5000元左右,就算每個人能從中拿到15%的工資,月工資也不到800塊錢。另外,再加上中國是制造大國但不是品牌大國,所以淘貨的這種模式也能最先發展起來。

但從長遠看,平臺模式很難成為零售業態的主力模式。拿線下來說,線下零售有MALL,但是還是以Buy and Sell 的模式為主,因為Mall只是解決流量問題,沒有解決商品從庫存到銷售端的各種問題。Buy and Sell 的模式服務是由一方來做的,MALL的服務是由多家商戶做的,一個人做的服務質量才能恒定,多家商戶提供的服務質量就很難恒定很好,即使天貓對商家有篩選有規定。

何況,隨著市場的逐步規范,很多不規范形勢下的平臺操作會逐步被限制,例如稅票。此外,平臺其實是一個沒有效益的行業,這樣說可能會得罪一些人,平臺自己有很好的效益,因為他只需要為成功者授勛,不需要為不成功的千千萬萬人買單,我們現在看到淘寶有多少成功的店鋪,但是背后有多少失敗者呢?有多少商戶壓貨銷售不出去呢?對不起,這些都和平臺沒有關系。這樣的生態環境比較適合今天高速發展中的中國國情,但從社會效益上看并不會長久。所以,我認為當中國勞動力成本上漲到接近發達國家時,當中國品牌逐漸增多時,平臺模式就難以為繼了。但是眼下來說,B2C要超過平臺模式,還需要相當一段長的時間。

最后,我想和大家分享的是,都在說電商現在進入嚴冬,要做好過冬準備,這個想法很危險,因為電商還是沒有看到問題的本質,還在留戀昨日的美好時光,實際上今天的溫度才是常態,是逐步回歸到正常發展的零售環境,昨天那種靠幾張PPT就可以融資幾百萬上千萬那才是非常態,才是過熱,才是泡沫。

(億邦動力網)