雖然都是入圍福布斯的閩商富豪,但相對于陳發樹家族,張軒松和張軒寧兄弟似乎名不見經傳,但他們一手創建的永輝超市一直被業內視為最有資質成為中國沃爾瑪的零售業黑馬。

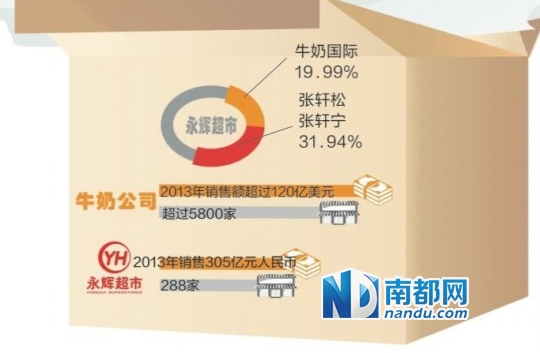

8月11日晚,上海證券交易所的一則公告讓張氏兄弟一夜成名。根據公告,在香港,掌握著7-E leven、宜家家私、星巴克經營大權,并擁有惠康超市、萬寧、美心等零售業務的牛奶國際斥資56 .92億入股永輝超市。完成后,牛奶國際將持有永輝19 .99%股權,成為第二大股東;而張氏兄弟的持股比例雖然降至31.94%,但依然是第一大股東。張氏兄弟的這個決定,在業內看來,已率先實現一箭四雕的成效:獲得57億元資金支援;引入一個強大的幫手;依然維持永輝超市的控股地位;即便日后退出,也預留了空間。

凈利潤率高于同行

“目前正在準備材料上報8月底的股東大會,通過了之后才能發行股份,資金到位。具體后期部署要等股東大會之后再商討。”對于交易進展,永輝超市董秘張經儀告訴南都記者。

“永輝以‘自營生鮮’的模式異軍突起,擁有令人艷羨的凈利潤率。在大賣場非食品品類受到電商沖擊的今天,永輝模式優勢更加明顯。”零售業資深人士丁利國告訴南都記者。從永輝超市2013年財報可以看出這點,其門店規模288家,全年凈利潤7.2億,同比增長64%,凈利潤率達2.1%。相比之下,另一家傳統大賣場華潤萬家凈利潤8.1億,同比下滑65%,凈利潤率1.05%,僅有永輝的一半。

與此同時,借著“生鮮”的“農轉超”政策契機,永輝還獲得不菲的政策補貼。2013年,其政府補貼收入1.2億元,占總收入近10%。

資金饑渴型公司

但這種優勢則建立在危險的現金流上。丁利國告訴記者,“永輝在生鮮方面,直接與農戶采用現金結賬,這導致其占有資金不足。”據中投證券報告顯示,永輝超市的供應商資金占有比例為10.3%,而行業平均水平則是36.5%。“永輝與傳統超市恰恰相反,傳統超市需要以‘老店’占有資金來養‘新店’,而永輝則需要用‘新店’的利潤和政府補貼來獲得健康的現金流。”

這也客觀導致永輝擴張步伐“停不下來”。從上市至今,永輝每年開店40余家,未來三年年均開店計劃60家。以每家店面前期投入3000萬算,需要流動資金18億元,而2013年年末永輝超市的庫存資金總額僅為18.9億。今年上半年,永輝總共開店12家,與今年40-50家店的目標相去甚遠。

快速擴張步伐免不了外部資本輸入,張軒松和張軒寧兄弟此前也意識到這一情況,從2010年上市以來,永輝超市先后六次公開項目募資,總募資額9.5億元;其次,張軒寧、張軒松兩兄弟在2012年9月及2013年3月先后質押其將近50%的股權于信托公司,但沒有透露募資金額;2012年,永輝還曾發行7億元的債券融資,但2013年宣布停售。

2012年9月,永輝超市也曾定向增發。當時永輝向公司董事長張軒松,上海糖酒公司及朗源股份三名特定對象定向增發股份,募資10億元。其中有7.9億元是張軒松“自掏腰包”買下。此次通過定向增發引入牛奶國際,公告顯示,其募資目的還是“補充流動資金,支持門店快速擴張。”

“永輝的模式注定它永遠是一家資金饑渴型公司。”丁利國認為,牛奶國際參股的57億元“真金白銀”是永輝現階段最看重的。“我個人對這種靠融資擴張維持現金流的戰略并不十分看好。”

戰略投資一進一出

或許正因如此,牛奶國際入股前12天,原股東民生超市的退出讓人產生聯想。2010年上市之際,民生持股20.56%,曾是第二大股東。民生超市的退出從兩年前股權解禁就已經開始。

“民生退出對永輝是利好,后者從外資投資企業更改為純粹民營企業,對其跨區域拿地會更有幫助。”聯商網主編諸振家告訴記者,“在民生退出后再引入牛奶國際,也可能是出于股權集中,掌握控股權的考慮。”據今年5月民生超市最后一次減持公告顯示,其在永輝超市當時持股比例為5%左右。

但張經儀則否認說,兩者只是時間湊巧,“過去幾年,民生超市在國際視野等方面對永輝超市提供了幫助,此番退出是其投資資金到期,實屬正常。而牛奶國際作為亞洲的零售巨頭,其管理水平和資本競爭等國際經驗有太多值得我們學習的。”同時,張還強調牛奶國際在供應鏈上的價值。“這次融資主要是加強主業的考慮。牛奶國際可以優化我們全球采購的產業鏈。”

有不愿透露姓名的業內人士透露,張氏兄弟此次引資可謂一箭四雕,“通過定向增發,永輝拿到了57億元的資金,可以緩解繼續支援擴張。而以牛奶國際在零售業的資歷和背景,這也是一個強大的幫手。”此外,張氏兄弟在永輝的持股比例雖然降至31.94%,但并沒有讓出控制權,同時還留了一條完全退出的后路。

(來源:南方都市報 作者:蔡輝)