著名大師齊白石說:“學我者生,似我者死”。可是,互聯網時代的“網紅”亞馬遜,從不缺乏模仿者。結果,亞馬遜一直被模仿,從未被超越,而那些對標它的企業,大都“其興也勃,其衰也忽。”

如今,勢頭正盛的美團又秀著對標亞馬遜,然而,這說法,同樣不值得被當真。反倒是美團應該反思自己,是不是最近太過順利,過度自信,走向自負,小心像其他對標者一樣,落入“亞馬遜的詛咒”,盛極而衰。

你說你是中國亞馬遜,但你了解亞馬遜是什么么?

美國公司之所以讓人敬畏的,完全是因為它們的創新能力,亞馬遜就是這樣一個代表。

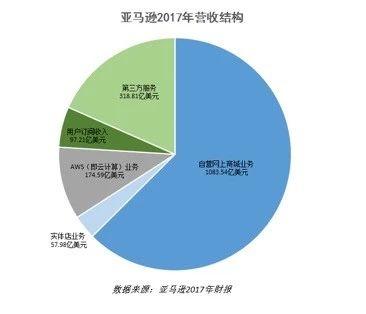

其7000億美元市值的支撐,主要來自于以下幾點:

其首創的網絡商城模式,2017年高達1083億美元收入,占據全部收入的60%,堪稱絕對的業務支撐和現金流來源。

其他業務收入,比如說基于其開創性的云端第三方服務,2017年也有318億美元收入。另外基于亞馬遜自有系統發展出來的網絡服務,也創造了174億美元的現金流,而以上這兩項,都堪稱亞馬遜的潛力業務,即增長迅猛,且盈利能力強勁。

至于亞馬遜最近幾年著力發展的內容(電影電視)訂閱業務,不失為最具備想象空間所在,目前也有高達100億美元的收入作為陪襯。

而這四部分業務,均來自于亞馬遜從無到有的開創能力,除了想象力豐富之外,也匹配了非常好的收入和盈利能力,正是由于這些因素,資本市場給予亞馬遜高達200倍的市盈率,證明了對它創新能力、商業價值的認可。

的確,國內以亞馬遜作為標桿的公司不在少數,美團是其中自詡為“中國亞馬遜”的典型。

“如果你們能夠理解為什么亞馬遜一直沒有凈利潤,市值卻一路看漲,也就能理解美團點評的現狀了。”美團的聯合創始人王慧文說。

誠然,亞馬遜在相當一段時間是虧損的,但并不代表它在空耗投資人的資金,對于很多中國公司而言,或許只看到了其每年虧損但依然市值看漲的表面,卻忽視了它自由現金流日益茁壯成長的本質。

1994年創立的亞馬遜,在其上市三年后的2000年,創始人貝佐斯在斯坦福大學演講,臺下質疑聲不斷,“作為亞馬遜的投資人,到底真正擁有什么?”

貝佐斯給出的答案是:一個公司的價值,是其未來自由現金流(并非賬面上的凈利潤)的折現,他在2004年致股東的信里寫道:衡量亞馬遜的最終財務指標,也是長期以來我們最想推動的,是每股自由現金流。

自由現金流這個概念作為財務用語似乎有點復雜,但實際上卻是企業賴以生存的根本,所有的融資都是階段性的,但企業能夠發展,完全依靠其經營活動產生的現金流量,在扣除資本性支出之后的差額,只有它才能不斷滋養業務。

正如多年不賺錢的京東CEO劉強東強調的那樣,健康的現金流比凈利潤更重要。

亞馬遜的市值一路上漲來源于此,雖然每年都在虧錢,但因為創新帶來的商業模式的變革,卻扎扎實實地帶來了主營業務產生的現金流入,這才是所謂企業經營的根本所在。

很多時候,喜歡套用概念的中國公司忽視的是這些最簡單的本質:請問你的自由現金流在哪里?

喜歡自詡為中國亞馬遜的美團,對外界的解釋是這樣的:“對于美團點評這樣一家業務復雜的公司來說,不可能按照單一估值法來估值,而是不同業務會有不同的估值方法,然后再計算一個所有業務的協同估值溢價。”

盡管如此,美團的高管們還是會覺得,在不斷出擊的情況下美團點評300億美元的估值有些偏低。

追溯商業的本質

完成融資后的美團點評現金儲備高達70億美元。這筆錢將被主要用于餐飲、酒旅、大交通、新零售等業務的拓展,以及無人車配送等黑科技的研發……

但問題是,美團的自由現金流在哪里呢?

且不談美團的業務大多來自于模仿他人,只用財務的眼光審視,依然會覺得300億美元的估值在沒有強壯現金流的支撐下,依然是懸在半空的。

亞馬遜的估值主要來自電商業務所產生的現金流,1000多億美元的年成交總額,支撐起7000億美元的市場價值,這并不夸張——亞馬遜的市場占率極高,正現金流也很強,如果要給亞馬遜壓凈利潤的指標,有如此強大現金流支撐的亞馬遜只要稍做成本和投入的調整就可以達成這些指標,但是美團可以么?

沒錯,這個情況并不存在于美團,因為資金投入一旦削減,對于美團估值的打擊是不可想象的。美團300億美元的估值似乎主要來自外賣,但這個依然是一個對價格異常敏感的高競爭市場,如果美團外賣沒有足夠的補貼,用戶可能就會倒向另外一邊,也正因為這種情況的存在,美團和被納入阿里麾下的餓了么長期角逐,卻始終無法分出勝負,在總體沒有絕對優勢的情況下,暢想美團能靠外賣來獲得現金流顯然有點鏡花水月了。

缺乏主營現金流的美團其實被嚴重高估了

而且,關注到業務的本質,無論是美團的到店業務還是外賣業務,現金流的產生都不是來源于美團公司本身——商戶,餐館,這些美團的合作方才是現金流的起點和終點,資金迅速從消費者手中轉入商家賬戶,并沒有像京東那樣沉淀、掌控資金,它只是一個資金流轉的管道。從這個角度看,美團其實只是一個廣告媒介提供者。

對于一個純粹的中介平臺而言,這種自由現金流相比亞馬遜的自營模式,其本質上只是廣告價值/導流價值而已,因此估值就需要打相當折扣了,商業價值最后的落定,自然也是另外一種基于媒體而非商家的算法了。

如果要對標亞馬遜,除了開創式的商業模式之外,商業的本質要求美團必須構建強大的自營體系,并且需要聚焦在核心主營上,獲取至少半數以上的收入來源,而其他潛力業務以創新作為基礎,則會和主營業務互為配合交相輝映,自然也完善了中國亞馬遜的基本脈絡。

只是,美團無論在創新還是在商業模式上,都和亞馬遜模式相去甚遠,相應的對標自然也就無從談起。

有人認為美團真正能夠對標的是Groupon+Yelp的混合模式,至于外賣、低端酒店、打車三個品類,從自由現金流的體量來看它們對估值的貢獻幾乎是微乎其微,因此也就無需納入核心商業模式來考量了。但問題的關鍵是,Groupon+Yelp的估值,也就30億美元的區間。就這一點,300億美元估值都覺得被低估的美團管理層,是無論如何都不能接受的。

協同是一個偽命題

其實,自由現金流是一個最能去偽存真的關鍵指標,為什么這樣說呢?故事可以講出不同的版本,但最后體現的都是基于主營業務的自由現金流增益。

美團最喜歡講的故事就是“協同”,也就是到店拉動了外賣業務,外賣業務拉動了酒旅業務,到店和外賣又提升了打車業務,最后連共享單車都能從這種協調之中受益。但是,這些協調最后能體現到自由現金流的放大么?

且不說美團只是一個媒體,現金流源自完全不一樣的商戶。即便真的能夠產生協同作用,那么最簡單的檢驗就是,打車的用戶因為要點外賣而多花點住酒店的錢么?抑或是因為要買便宜的飛機票而不得不騎了很多次的摩拜單車?

千萬別覺得這些話語無倫次,說的直白一點,美團高層說的協同效應也就是類似的表述。但事實還是無法因為蠱惑性的詞藻而改變——協同究竟產生了多少自由現金流的增量了?答案似乎是一個英文單詞:none!

自由現金流是奢望,少補貼點錢就阿彌陀佛了!

是的,事實就是那么殘酷,外賣,需要補貼!酒旅,需要補貼!網約車,需要補貼!共享單車,需要補貼……除了到店業務之外,妄談自由現金流,只要讓美團少補貼一些錢,就算是美團的競爭對手——餓了么、ofo、滴滴、攜程對美團最大的體恤了。

有人算過一筆簡單的賬,要維持現有的格局,美團需維持多大的開銷?

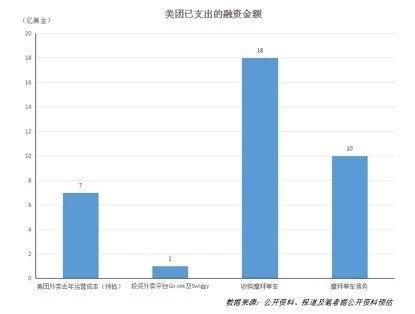

根據之前美團官方公布的和權威媒體報道,美團的資金儲備為70億美元,但這個數字是2017年5月公布的30億美金到2017年10月宣布融資40億美金的總和,根據《財經》雜志去年11月的報道,美團在外賣戰場上每個月要燒3億人民幣,11個月就是33億,折合5億美金。打車在南京燒了一年,按照上海的一半力度算兩億美金,那么美團的賬上實際上應該只有63億美元。

今年1月和2月,美團分別投資了印度尼西亞的Go-Jek(5000萬美金)和印度最大的外賣平臺Swiggy(1億美元,該融資由國際投資機構Naspers領投,美團點評參投,算美團投了5000萬美金吧),剩下62億美金

美團剛剛以27億美金收購了摩拜,其中35%是美團股份,65%是現金,那么現金部分就是接近18億美金,62-18=44,收購完摩拜,美團賬上還有44億美金。

哦對了,摩拜還有十億美金的債務要美團來背,都是供應商的欠款和被挪用的用戶押金,也就是說美團賬上能用的其實只有34億美金。

下面再算算美團未來一年要花的錢。

外賣同時面對阿里整合后的餓了么口碑,又橫空殺出滴滴,燒錢力度比前一年只會多不會少,就算按之前的算,每個月3億人民幣,一年也是6億美金起步。

收了摩拜,不光要承擔債務,還要管后續的運營。根據之前媒體披露的數據,摩拜每個月運營成本4億,收入1億,凈虧3億,一年也是6億美金起步。

再算打車,美團之前說拿出10億美金做打車,然而如果按照上海的打法,30到40一單的補貼虧損,做到30萬單,一天在上海就要燒掉900萬,一個月就是2.7億,一年相當于5億美金——也就是說美團打車的十億美金也就夠美團在兩個一線城市燒一年,而且即便如此也只能在當地拿下滴滴三分之一的市場份額。

一年光上海就要燒掉5億美金,更不要說宣布要進入的北京、成都都是訂單規模兩倍于上海的城市,八個城市綜合下來就得燒掉40億美金,考慮到后面美團的補貼力度可能會下降,減去一半,打車也要燒20億美金。

不錯,這么折騰下來美團還能剩下2億美金,不過還有新零售,盒馬生鮮的CEO可是放話要把美團估值打掉一半的男人。

綜上所述,美團的70億美金,目前包括債務在內已經花了36億美金,未來一年至少要燒掉(虧損)32億美金,很有可能光榮當選東半球虧損企業第一名。

更糟糕的是,美團在政策方面還沒摸清套路,在上海、南京,其打車業務補貼被強行叫停,難以持續增長,看上去,補貼少了,燒錢更少,可這也意味著它“卷入”自由現金流的能力變得更差。同時,美團在外賣、單車領域還遭遇滴滴、阿里聯手圍剿,四面楚歌下,它更難異軍突起。

怎么去合理估值美團?

尋求海外上市的中國人事實上最擅長講故事,其實,只是為了說服美國投資人。但如果這都可以的話,倒是有兩個不錯的主意:把58包裝成Google for services,是不是也很性感?或者把Yelp、Groupon、Grubhub合并,算是外國版的Amazon for services,是不是也很厲害?驚不驚喜?意不意外?

但是問題依然是,自由現金流從哪里來?講個故事真的無法創造自由現金流。

要記得,騰訊創始人馬化騰曾說:“外界掌聲越熱烈,實則越危險。”如今,在“閃擊”滴滴、拿下摩拜的掌聲中,愿美團戒驕戒躁,繼續加油,畢竟,再好聽的故事,也改變不了商業的本質。

——————————————

作者:小郝子 / 11年傳媒經歷,前商業雜志資深記者,一只互聯網商業模式的思考喵……互聯網的幸福就在這里

- 該帖于 2018/4/16 13:14:00 被修改過