美國陸軍四星上將,曾指揮過伊拉克戰爭的麥克里斯特爾退役以后創建了一個管理咨詢公司,把自己在游擊戰爭中汲取的經驗運用到企業管理之中。

他在《賦能》一書中談到:封閉生態的發展一定是熵增,熵代表組織的混亂。人越多,熵增越快,管理的摩擦就越多,就會出現大量的矛盾。

為此,他號召企業從過去機械化還原論的組織變為生態系統。

生態當然是一種“政治正確”,在今天的企業級市場,所有參與者都在提生態這個概念,希望幫助企業數字化轉型。

不過,很多企業其實是在“喊生態”。“喊生態”的邏輯在于,尚未建立真正的生態,希望它人加入自家生態。用英語時態來表示解釋的話,“喊生態”只能算“將來進行時”。

華為卻是在“做生態”,“做生態”的邏輯在于已經有了一個相對完整的生態,用英語時態來表示解釋的話,“做生態”是“現在進行時”。

“喊生態”和“做生態”之間有著天壤地別的差距。基于“現在進行時”的生態,華為企業BG中國區總裁蔡英華還發布了行業數字化轉型方法論。

一、“喊生態”的三個誤區

3月21日,華為企業BG中國區總裁蔡英華在生態伙伴大會2019上的演講中提到了三種數字化轉型的生態:

分別是企鵝型生態、游俠型生態,以及軍團型生態。

在我看來,數字化轉型的過程中,企業都希望形成生態。一些跨界數字化轉型的企業“喊生態”沒有錯。酒香也怕巷子深,“喊”的目的在于聚攏可以生態協同的伙伴。但“喊生態”的過程中容易陷入企鵝型生態和游俠型生態的誤區。

1、把協同作戰變成了抱團取暖

“喊”說明不夠強。喊容易變成抱團取暖。“企鵝型”生態,就是一種抱團取暖的生態,其中的個體非常弱小,被動組織起來形成團隊,應對外來變化。

在我看來,所謂“企鵝型”生態是部分互聯網公司跨界進入數字化轉型市場可能會面臨的問題。這類公司對行業缺乏了解也缺乏自信,希望獲得行業內既有玩家的業務支撐。愿意參與這種生態的企業也往往也有“抱大腿”的思維,希望通過一兩家大廠獲得銷售渠道。這種組合往往不是強強組合,甚至有時候是弱弱組合。

2、把開放水域變成了堰塞死湖

“企鵝型”生態主導者缺乏行業積淀,由于抱團取暖的需要,總是會希望通過收購的模式去“補課”。

所以過去一年,我們頻繁看到企業級市場的服務商被互聯網公司收購、投資。互聯網公司不差錢,過去在消費互聯網大規模并購、投資也很順手。但這類并購投資很容易滑到買幾個公司來“練練手”,拆開行業來看一看的危險心態,缺乏行業敬畏之心。

更重要的是,收購還是為了試圖建立起以自身為主軸與核心的生態體系,這種生態可能會把其他企業的水源注入自己的堰塞湖之中,容易導致合作伙伴缺乏更廣闊的市場空間。短期內合作伙伴可能在營收、財務上好看,但長期來說企業內部的技術進步、外部交流會受到限制。

3、既做了裁判員又成了運動員

“喊生態”也容易變成“游俠型”生態,生態中的參與者個體單兵作戰能力強,是基于一個項目、目標形成一個基于短期的合作機制。

企業容易陷入既做裁判員又成運動員的誤區。需要“喊”,是因為生態處于早期。早期生態最需要耐下性子、沉下心情來慢慢做大生態。但一些生態主導者很容易擼起袖子自己干,帶著自己收購、投資的企業去做業務。

這種生態容易變成“幫派”,一群企業團團伙伙做業務,不考慮長期規劃。在商言商,這種做法雖然從商業上看并沒有什么錯誤。但是從數字化轉型的長久之計來說,這會導致生態合作伙伴之間出現親疏有別的情況,最終產生猜疑,產品做不好,服務也做不大。

二、“做生態”的三個原則

在這次華為中國生態伙伴大會2019上,華為公司董事、企業BG總裁閻力大提到:華為企業業務的戰略內涵也從“被集成”轉型升級到“Huawei inside”,致力于做數字中國的底座、數字世界的內核。

隨后,華為企業BG中國區總裁蔡英華發布了行業數字化轉型方法論。

我想,通俗易懂來解釋這些問題,可能是這三點。

1、不做企鵝生態,而做軍團生態

正如前文所說的,“企鵝生態”是抱團取暖。軍團生態是各司其職、協同作戰,軍團的目標是一致的,目標是積極主動去適應數字化轉型的變化。

巨頭投資會帶來很多附加條件。一些互聯網巨頭就從來不單純做純財務投資,而是希望被投企業和自家形成強戰略聯系。這種主導思路下,企業可能會因此失去發展獨立生態的機會。

但是選擇華為的生態,企業不僅僅可以獨立發展,還能夠在生態之中發揮特長的同時,把握數字化轉型的細膩市場變化,展開自我創新,進一步推動生態的進步。

2、不做線性生態,而做復合生態

有些生態做成“幫派”之后,內部溝通模式往往是簡單、線性的,往往是生態主導者指哪兒打哪兒。這對公司單純做營收來說,雖然確實行之有效,但并不長久。

生物學上大家都知道,真正持久的生態都是“非線性運行”的復合生態。在這樣的生態之中,部分與部分之間的關聯性更強、更多,互動的密度更高、更活躍。

華為的生態,其實就是這樣的復合生態。也就是說,生態平臺內的企業可以產生互動,讓生態內的企業可以不在華為的介入下就能互通有無。

3、不單產品建設,還要人才建設

一般的簡單生態只有產品、業務合作。可貴的是,華為的生態卻還在展開人才建設的合作——打造了一個面向所有企業,而非自家獨享的“人才供應鏈”。

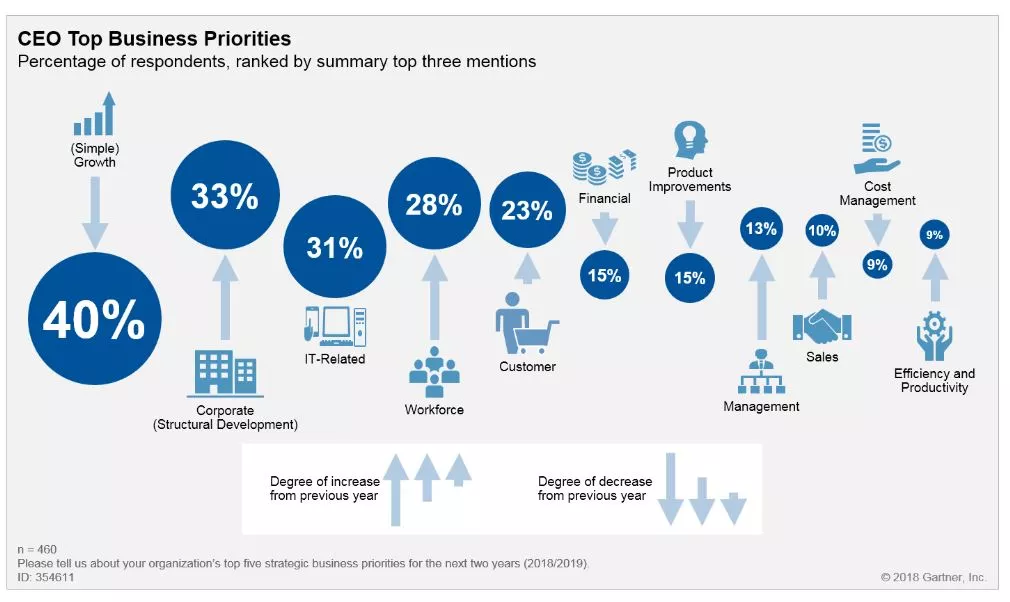

在2018年,市場調研機構Gartner就曾調研全球460位首席執行官與企業高管,探討企業數字化轉型的難題。

雖然勞動力問題(workforce)在2017年只排在第7位,但2018年上升到了第4位。勞動力問題列為其優先級事項中前三位的首席執行官占比從16%上升至28%。

當談及限制企業業務增長的最主要的內部問題時,首席執行官均表示“是員工與人才的問題”。他們還表示,缺乏人才與勞動力的問題是實現數字化業務進程中最大的阻礙。

在中國這個問題更嚴重。咨詢公司給到華為的數據是,2023年智能人才的缺口會達到200萬左右。

華為所說的“人才供應鏈”的意思是指,計劃投入10億人民幣,聯合超過300所高校為50萬人才提供賦能規劃,為企業數字化轉型提供后備人才——包括在校學生、市場新人以及企業管理者。

我想打一個比方。一個活躍的生態除了要種樹、種草、種花,還要施肥。如果說產品生態是在種樹,那么人才建設則是在施肥。人才培育的問題事實上并非華為的本職工作,華為此舉卻對國內數字化轉型的生態會起到輸血作用。

三、數字化轉型的土壤培育

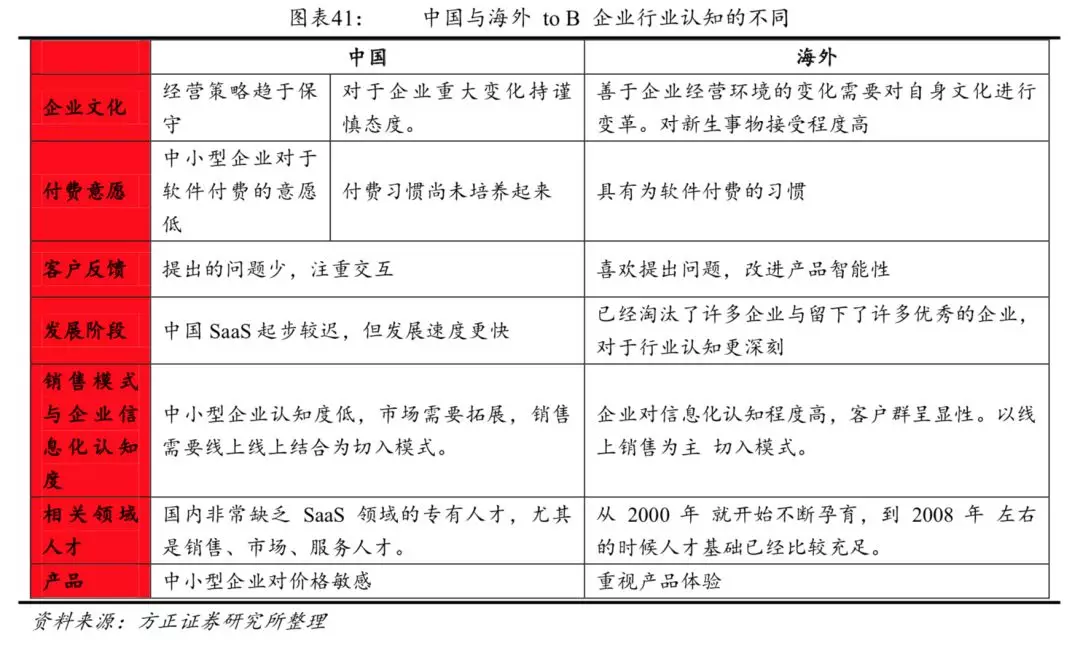

過去,國內傳統企業數字化轉型缺乏土壤,和歐美成熟市場有很大的差距。

方正證券在2018年8月的一份研報中就指出,歐美企業的信息化產品使用率高,市場的發展空間其實來自于傳統軟件的轉化。歐美市場,ToB端市場在其成熟、平穩發展的宏觀經濟大環境下,呈現出了與中國不同的市場特征。

在這種成熟市場和新型市場的不同土壤下,國內傳統企業和歐美海外企業對數字化、信息化轉型的認知也有很大不同。

歐美企業由于企業文化以及內部決策流程等因素,對新鮮事物接受度較高。大多中國傳統企業文化依然偏向保守,接受新事物方面需要更長的時間。

在技術方面,歐美由于起步較早和較高的技術基礎,因此在數字化方面起步速度快。相比來說,國內缺乏數字化轉型的人才。

行業數字化轉型方法論的出現,恰恰正是在培育土壤。土壤培育,需要華為這類ICT領導企業深入其中,做一些推動行業整體發展的事情,承擔起國內數字化轉型的社會責任。

華為發布行業數字化轉型方法論的目的之一,就在于告訴還在數字化轉型門口徘徊的企業,華為的生態已經是“現在進行時”,華為已經有一整套基于技術、業務、管理、人才、組織、流程等眾多的要素的系統,具備頂層設計、平臺賦能、生態落地、持續迭代能力,更多企業可以選擇華為以及生態內的合作伙伴。

不管是“喊生態”還是“做生態”,數字化轉型正在成為越來越多企業的共識,國內數字化轉型的土壤正在變得越來越厚實,數字化轉型的藍圖并不遙遠。中國雖沒有比肩歐美的技術基礎,但是憑借后發優勢和技術人才的引進,也可以實現較快的發展。

美國20世紀現代詩人理查德·布勞提根有過一首有關信息化未來的狂喜頌詩,他在詩中描繪,人和電腦將“生活在互相編程的和諧中”:我們在這里免除一切辛勞,而且回歸自然……任由充滿愛心和仁厚的電腦照管我們。

對國內的期待數字化轉型的企業來說,一個完整的生態服務已經呈現在面前。

越來越多的企業都可以享受到理查德·布勞提根所說的“生活在互相編程的和諧中”。

----------------------------------------------

作者 | 吳俊宇 公眾號 | 深幾度

作者系獨立撰稿人,微信號852405518

專注科技公司、互聯網現象的解讀

曾獲鈦媒體2015、2016、2018年度作者

新浪創事記2018年度十大作者

品途網2016年度十大作者

騰訊科技2015年度最具影響力自媒體