1.餓了么再次被推送風口浪尖

據媒體報道,餓了么上海近期向商家大幅提升平臺傭金。餐廳的老板們反映,從年初開始,他們就被"餓了么" 強制增加服務費。目前,餓了么上海平臺服務費的收取比例已由每單15%增加到每單20%。商戶在與"餓了么"平臺協商的時候,"餓了么"卻要求商戶二選一:要跟餓了么談條件,餐廳必須從"美團"平臺上下線。只要商戶從美團上下線,就能恢復到之前約定好的服務費比例。

所謂商家費率,指的是從平臺交易成功的訂單向商家抽取一定的費用,這也是外賣平臺盈利的主要手段。隨著越來越多的用戶選擇外賣,外賣已經成為用戶非常主流的生活方式,商家也愿意將更多的訂單轉化為外賣訂單,甚至有的商家,直接放棄堂食轉向純外賣。

一個例證就是,美團Q1財報顯示,Q1營收192億,餐飲外賣的營業收入達到107億,占了一大半。

而餓了么的費率風波,起源于之前的暖冬計劃。早在今年1月,餓了么和口碑合聯合推出“暖冬計劃”,核心是降低商家費率,提高就業人數,阿里本地生活服務公司總裁王磊向商家餓了么做出了低至競對五折,且不漲費率的承諾。

然而現實卻打了臉。

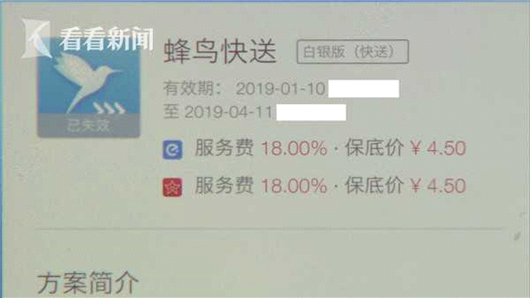

根據看看新聞等多家媒體的報道,一位商戶就抱怨,一直以來,"餓了么"與自己就服務費比例并無簽訂協議,只是在商戶端軟件中約定旗下蜂鳥快送的服務時間和費用。通常,他與"餓了么"以一年為期,約定服務費。按照去年9月份的約定,蜂鳥快送白銀版快小連鎖的服務費為15%,即"餓了么"要收取每筆訂單實際金額的15%。

可是,就在今年春節,"餓了么"線下市場經理卻通知李先生,說他們的服務費要提升至每單18%,并單方面直接更改了軟件后臺的期限和費率。

據李先生介紹,餓了么地推員工說不會漲傭金說還會降,但現在和結果不一樣了,他當時簽的合同也沒有電子檔,日期也是可以隨便改的。

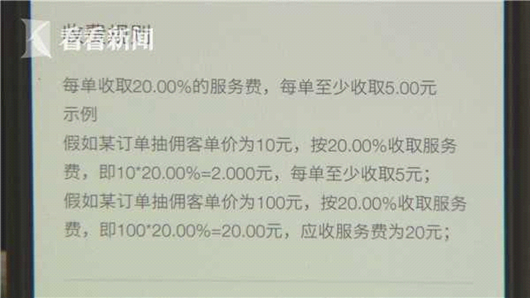

而到了今年5月份,"餓了么"官方又發布公告,說市場經理將協助簽約新合作方案,24小時內未做確認處理,將自動做拒絕處理。很快,李先生發現,手機商戶端后臺數據又被更改,從5月6日開始,服務費直接被改為20%。

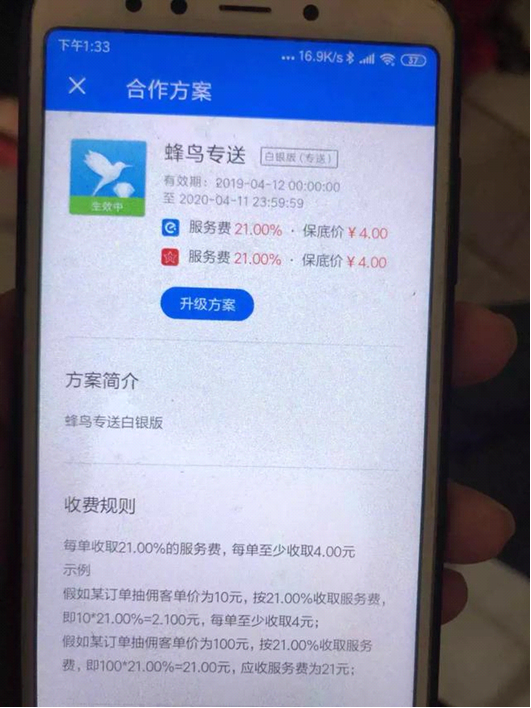

另外,有媒體曝光餓了么這么一條新聞,今年4月,在餓了么平臺上架的廈門商家都不約而同地收到了這么一條餓了么提高廈門商戶費率的通知,服務費率由原來的18%提高到了21%,且此次的費率調整在商戶們的協議期內。

也就是說,每個外賣訂單收取21%的服務費,每單至少收取4元,假設一個100元的訂單,商家需向餓了么平臺繳納的服務費為21元。而餓了么此次的費率調整還在商戶們的協議期內,廈門商家對此意見很大。

2.暖冬計劃為什么不暖了

餓了么推出暖冬計劃的本質是,是以補貼換市場,降低費率收入,和美團拉開差距,討好商家,從而擴大自己市場份額。

toc的補貼已經失效,如今大規模補貼用戶建立用戶行為和習慣已經沒有任何意義,面向tob的補貼,對于落后者餓了么來說,是突圍的唯一手段。

高層設想的邏輯完美無缺,但落地到執行,就變成了營收KPI和戰略目標之間的沖突。

其實,把商家趕向費率更低的對手,還是整個市場費率提升導致中小商家出局,對餓了么而言都是不劃算的。餓了么單方面上調服務費,讓很多以外賣訂單為主的商家只能在餓了么平臺直接漲價或著減量。這些商戶本身議價能力差,平臺提高抽成后,他們也沒有辦法,只能通過提高外賣價格、減少優惠或者是在飯菜上“打折扣”的途徑來轉嫁提高費率帶來的壓力。

而另一種降低成本的方式,則是“二選一”,也就是停止和美團的合作,只和餓了么合作,這對于商家來說,是一種強行綁定。

我們可以假設一下,一個普通的中小商家遇到這種情況,要么接受費率提高,要么被迫接受二選一投向餓了么,前者收入減少,后者收入減少的情況下,還有隱藏的系統性風險。

這是什么意思呢?換句話說,如果一個商家,同時和10家平臺合作, 那么對于他來說,風險是平攤的,而如果只和一家平臺合作,那么相當于把身家性命都壓在一個平臺上。

而餓了么提高費率,無疑是開了一個壞頭。

外賣平臺既要建立C端用戶的口碑,同樣要努力與商家建立穩定的合作關系,只有圈住優質商戶,才能提升用戶服務品質。如果隨意變更條款,擠壓商戶的生存空間,更損傷在B端的品牌形象。

而站在商家角度,在與平臺的博弈關系中,其地位已經伴隨著市場的逐漸寡頭化而愈加弱勢。這本應該是一個從無序的野蠻生長逐漸走向行業規范化、可持續發展的過程。

但餓了么出爾反爾,無疑是進一步將商戶置于被動,試圖通過抽干已經到商戶嘴邊的紅利為平臺造血。這顯然將傷害商戶的感情與行業的整體發展。

3.餓了么絕地求生

2018年1月,口碑重新并入阿里「新」零售體系,換個姿勢再戰本地生活服務。18年10月阿里巴巴收購餓了么成立本地生活服務公司。而整合后的餓了么仍然沒有扭轉局面,阿里本地生活服務布局也沒有明顯收效。

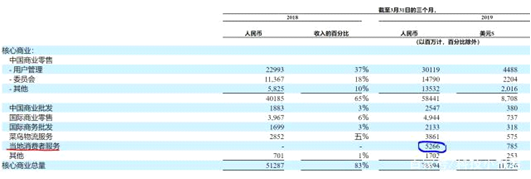

根據阿里巴巴最新財報,第一季度餓了么的收入為52.7億,而美團外賣的收入是107億,為餓了么的兩倍。去年餓了么曾大規模補貼打起價格戰,目標是占領外賣市場50%的份額。如今看來,這一目標遠未實現。從收入情況估算,餓了么的市場份額也就在30%多一點,近一年時間市場格局仍未改變。

阿里財報:餓了么一季度營收52.7億

另根據Trustdata近日發布的《2019 年Q1移動互聯網行業分析報告》公布了網絡外賣行業最新數據:美團外賣占據63.4%市場份額,環比提高2.1%,餓了么市場份額為27.5%,連續四個季度下滑,餓了么星選市場份額則為6.3%,環比下滑1.6%。餓了么+餓了么星選市場份額略高于美團外賣的1/2,且持續走下坡路。

阿里合伙人王磊面臨的業績壓力或成為餓了么多地上漲平臺傭金的核心原因,平臺前期的瘋狂補貼,導致經營成本上升,營運壓力加大。

入夏正進入全國重點城市外賣高峰期,餓了么對商家端的扶持力度不升反降,沒有趁機發力爭奪商家端資源和市場份額。我覺得應該是面臨比較大的營收壓力,而提高營收只有一個辦法,就是提高傭金。

4.外賣市場正式進入雙雄時代

回過頭來看,百度外賣并入餓了么,外賣市場正式進入雙雄時代。從重啟口碑,入股餓了么至完成收購,阿里本地生活服務盡管連續落地大手筆資本運作,但仍然沒有阻擋美團上市。口碑+餓了么+餓了么星選(原百度外賣)三合一組隊狙擊美團今天看來依然無法打開局面。

實際上, 并購更大程度上的作用在于消滅競爭,很難通過份額疊加的方式獲得市場的優勢地位,主要以資本消滅競爭對手的方式讓自己的脆弱領先地位更具價值。口碑+餓了么+餓了么星選卻沒有發揮規模效應,只能走回補貼的老路。

漲傭金背后,其實是營收增長與提升商家利潤二者的關系。提高費率這件事其實能看出一點:至少公司對于營收是有要求和壓力的,不是無限制的補貼和降低費率。這也折射出高層的矛盾心態——一方面想打,一方面又怕變成美軍陷入“越南戰爭”式的泥潭。

其實從我的角度來看,最大的問題是現在平臺業務、運營、商戶端與用戶端口碑的綜合能力無法扭轉面臨目前的局面,這或許是餓了么最需要思考的問題所在。

未經授權不得轉載,如果轉載,請聯系ID:spymagicv

- 該帖于 2019/6/4 18:14:00 被修改過