阿里給AI To C戰略戴上眼鏡

出品/市象

作者/古廿

2025年,大模型的競爭進入下半場。

一個清晰的趨勢是,技術差距正在收窄,產品焦點從技術能力比拼轉向落地速度,從模型精度轉向用戶入口。AI To C賽道不缺底層技術能力,但缺一個能把這些AI能力“裝進去”的場景閉環。

最近,阿里下注了AI眼鏡。

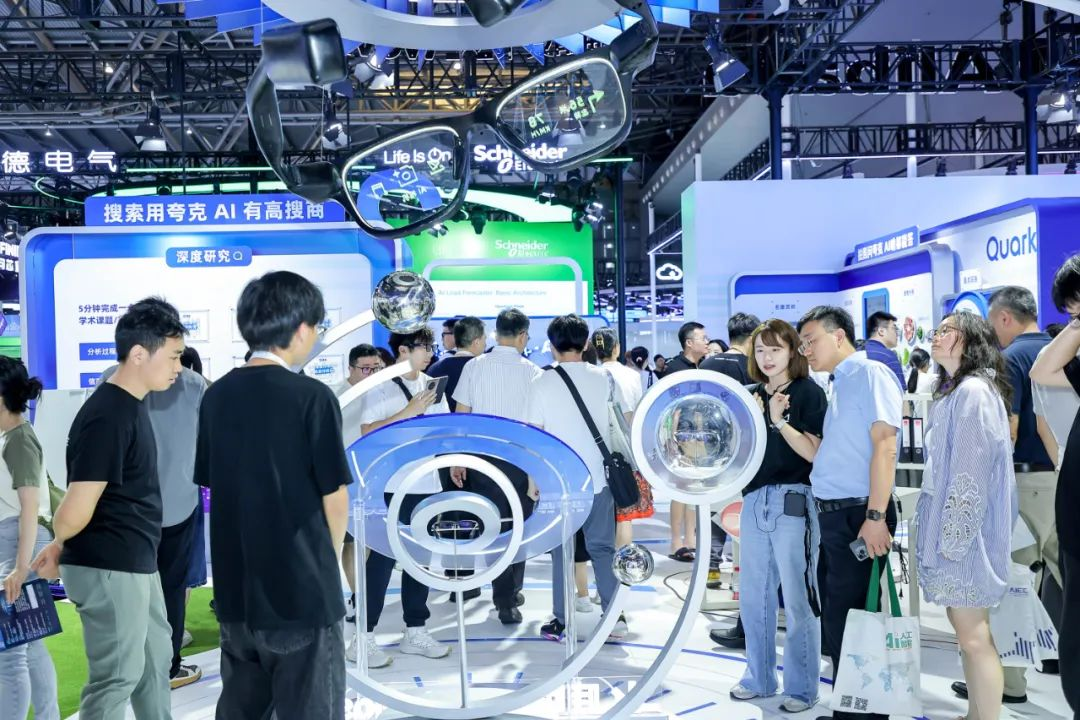

7月26日,在世界人工智能大會(WAIC)開幕首日,阿里發布首款自研AI眼鏡——夸克AI眼鏡。這款產品已完成研發,計劃于年內發布。它不僅是阿里整合AI To C業務以來的首個硬件終端,也意味著其AI戰略首次以硬件形態正式落地。

當前,阿里在基礎模型層面依托通義千問躋身全球第一梯隊,應用側以夸克為代表的產品快速成長為國內頭部AI應用。夸克AI眼鏡,是其在AI To C領域一次具象化的戰略延伸——從軟件走向多形態硬件。

產品由阿里智能信息事業群終端業務負責人宋剛主導。他的判斷是:AI眼鏡將成為下一代人機交互的“感官中樞”——具備穿戴連續性與場景穿透力,適合承載多模態感知任務,是“隨身AI助理”的理想形態。

為支撐這一目標,夸克AI眼鏡在硬件結構上做了系統重構,從佩戴舒適性、續航時間,到語音響應、圖像識別等關鍵體驗做了深度優化,支持通話、翻譯、音樂、會議紀要等多項主流功能。宋剛認為,眼鏡的真正挑戰不是功能是否足夠多,而是用戶是否愿意每天戴上它。

現有市面產品多存在佩戴不適、續航短、AI交互弱等問題,始終未能真正進入大眾消費市場。為此,阿里計劃聯合全球領先的眼鏡品牌,依托其C2M定制、渠道服務等優勢,解決消費級AI眼鏡體驗的“最后一公里”。

從產品優先級來看,夸克AI眼鏡更強調“好戴、好用、全天候”的日用屬性,而非“顛覆性”的科技敘事。

但真正重要的,不是硬件本身。

阿里的核心思路,是把過去在搜索、支付、導航、內容等多個To C觸點的業務生態,封裝進一個日常可穿戴的終端中。與其說是發布一款眼鏡,不如說,是阿里在AI入口側的一次亮相。

它押注的不是一上場就驚艷市場的硬件,而是一個長期存在的可能性——AI是否能脫離App界面,常駐用戶身邊;To C能力是否能打通路徑,形成統一的智能體驗入口。而眼鏡,可能是最現實的第一站。

01

AI眼鏡成為探索共識

百模大戰以來,大模型能力持續躍升,但To C應用仍然“熱鬧但稀缺”。

從搜索問答、智能助手、寫作工具,到圖像和視頻生成,各類AI產品不斷推出,形式也從App、插件到小程序多點布局。但一個基本事實是:這些工具大多只是“用得上”,而非“離不開”。即便是ChatGPT,也主要局限于辦公場景,尚未成為殺手級應用。

To C應用缺乏爆款,部分原因在于AI應用還依附于傳統的終端生態——手機和PC。這些設備提供的體驗路徑仍是“點開—使用—退出”的線性交互流程,用戶體驗上并未顯著突破。

多模態能力下的Agent類產品試圖打破這一模式,從交互方式和任務鏈路上重新定義AI使用路徑。但受限于硬件入口和觸達頻次,其突破仍較有限。想要讓AI進入更高頻、更自然的場景,需要一種新的載體——AI眼鏡的邏輯由此成立。

它不是新產品形態。過去包括Google Glass、Snap Spectacles在內的AR眼鏡產品都曾嘗試進入消費市場,但始終未能跑通。核心問題是硬件體驗以及覆蓋場景有限,缺乏真正能驅動用戶日常佩戴的理由。

而當大模型與云端協同能力成熟,AI眼鏡的定位也隨之變化——從“顯示設備”轉為“感知中樞”。它貼近用戶的眼耳位置,具備天然的感知優勢,更適合承擔語音理解、圖像識別、環境感知等多模態輸入任務。

產品邏輯也從“看見”轉向“理解與響應”。

2023年Meta發布的Ray-Ban眼鏡采取“減法戰略”——移除顯示屏,專注音頻與攝像功能,這一務實選擇被視為AI眼鏡行業轉折點。該產品2024年銷量突破300萬臺,超過2023年全球消費級AR眼鏡總出貨量。

Ray-Ban的增長推動整個市場進入加速期。2025年一季度,全球智能眼鏡出貨量達到148.7萬臺,同比增長82.3%。其中,中國市場出貨量為49.4萬臺,同比激增116.1%。

這種低感知、高觸達的形態,具備天然的“場景穿透力”,可以隨人進入生活、工作、出行等各類高頻場景的特性,使其成為AI To C落地路徑上被集體看好的“超級入口”。

Meta CEO扎克伯格甚至斷言:2025年將是AI眼鏡能否邁向億級用戶的“驗證之年”。小米也在6月份發布新產品時,將AI眼鏡定位為“隨身的AI入口”。僅2025年5月,全球范圍內有十余款AI眼鏡新品發布。

與此同時,仍有多家科技公司處于保密研發階段,準備擇機切入。阿里現在的加入,也可以放在這一產業節奏中理解。

在此之前,阿里的AI To C布局,主要集中在軟件層面的整合:夸克搜索、支付寶AI功能、高德智能導航……但這些能力多以“點狀”分布在不同App中,用戶使用路徑分散,缺乏統一的感知入口。

AI眼鏡的意義正在于此。它是一個物理終端,也可能成為一個軟件能力整合的新平臺。相比過去依賴App的使用方式,眼鏡提供了一種“常駐式”的交互場景。用戶無需主動喚起AI,而是由AI基于實時感知進行任務響應。

這意味著,AI不再是一個工具,而是以助手的角色持續“在場”。這次,通過AI眼鏡這一穿戴終端的形態,阿里開始嘗試一個新的AI敘事:不是讓用戶點開AI功能,而是讓AI像個人助理一樣全天候在線。

阿里這款產品也聚焦了當前AI眼鏡普遍面臨的幾個技術難題,包括佩戴舒適性、續航時間、響應速度和交互形式。根據目前披露信息,該產品已在重量控制、運行時長、語音響應等維度做了針對性優化,主要面向辦公、旅行、生活等日常高頻場景。

戴上這副眼鏡,某種意義上,阿里也看清了目前AI To C,需要一個真正的超級入口。

02

裝下整個阿里AI生態

夸克AI眼鏡不是一次孤立的硬件嘗試,而是阿里生態協同落地的產物。

自2023年底整合AI To C業務以來,阿里明確將“平臺能力+AI應用場景+硬件終端”作為戰略路徑。從某種意義上說,眼鏡只是一個“先手形態”,它背后接入的,才是阿里真正的底牌。

AI能力方面,這款產品具備通義千問大模型和夸克最新AI能力。相當于阿里用AI眼鏡攢了一個局,要把過往分散在各業務線中的To C能力,重新封裝為一個可穿戴終端。

軟件體驗也在同步融合。這款產品也會加入夸克AI助手的不少能力。過去半年,夸克從一款瀏覽器、搜索工具升級為“超級框”,如今是帶有Agent(智能體)能力的智能助手,相關能力將直接集成到眼鏡中。

在使用場景層面,AI眼鏡將接入高德近眼導航、淘寶比價、飛豬和阿里商旅的行程服務提醒、支付寶看一下支付等典型生活場景,同時具備通話、音樂、翻譯、會議紀要等主流功能。這些服務原來在移動APP中很難互相融合,如今被重新組合進一個更輕、更持續的入口。

這意味著,夸克AI眼鏡并非追求單點技術突破,而是在做一個真正的平臺級整合。

作為一個能夠承載多業務聯動的智能平臺入口,夸克AI眼鏡更長遠的想象空間還在于,它打開了連接阿里To C生態各業務的AI通用能力的可能性——在不同場景下智能調度集團內部的能力資源。

舉例來說,用戶在出行途中通過眼鏡接入高德導航,同時也有機會根據用戶需求觸發本地生活推薦、飛豬的目的地行程管理、夸克的文件提醒等。這種跨應用、跨業務線的“弱主動調用”,本質上打破了移動生態中的應用孤島,串聯了阿里To C能力的觸達鏈路,也有望為原本流量趨穩的產品帶來新的業務增量。

此外,對于淘寶等電商消費平臺正在興起的“拍照搜索”“場景理解”類AI體驗新需求,AI眼鏡的攝像頭、實時識別能力,也可能在長線中構成內容分發和電商推薦的新前置入口,重塑信息與消費的新路徑。

在這個體系中,硬件不是終點,而是觸達用戶的介質。產品只是結果,生態協同才是目的。

03

AI To C的試金石從眼鏡開始

阿里選擇眼鏡作為AI終端的突破口,并非偶然。

在主流可穿戴設備中,相較耳機和手表,眼鏡天然具備“看+聽”的雙重感知能力,可承載更復雜的實時信息流,也更適合支持AI Agent的主動響應與持續陪伴。這種具備佩戴連續性與輸入/輸出能力的雙重特性,使AI眼鏡成為最具潛力的新一代人機交互入口。

這種形態本身不是新概念。過去數年間,Google、Meta都嘗試過不同方向的智能眼鏡,XREAL、OPPO、雷鳥等公司也持續投入,但整體大多受限于生態孤島、功能單一或系統不開放等問題,尚未形成消費級規模。

阿里此時入局,顯然希望走出一條“軟硬一體+生態協同”的路徑。

從產品定位看,夸克AI眼鏡并未押注沉浸式虛擬體驗的VR/AR能力的“炫技”產品定位,而是以AI助手為核心功能,強調“日用性”的屬性。這一選擇更貼近當前市場和技術的實際成熟度,也為后續向教育、辦公、健康等高頻垂類場景拓展留下空間。

這意味著,它不僅是一款AI終端設備,更是阿里探索下一代人機交互方式的“試驗田”。

短期來看,夸克AI眼鏡可能仍需面對商業化挑戰。但更值得關注的是,其所傳遞出的產品思路:AI要真正To C,不能僅是技術能力的堆砌,而應以可持續的真實場景為入口,完成用戶習慣的遷移。

可能阿里也沒打算一上場就用這款產品“定義未來”,而是更希望通過它完成一個更具確定性的目標:打通內部生態,驗證新的AI體驗路徑,并借此掌握AI To C節奏的主動權。

這種面向未來探索的心態,也使阿里在節奏策略的選擇上更為穩重。它入行不算早,但也并未等待行業跑通規模化再下場,而是更主動地掌控節奏,選擇先下場打通自家生態,跑一個通用版本。

這類產品或許難以在短期內達到智能手機級別的滲透率,但其價值并不在銷量本身,而在于驗證三件事:AI是否能真正嵌入用戶日常;阿里是否具備軟硬整合、服務打通的系統能力;用戶是否愿意為之買單。

未來,它可能不會替代手機,但AI的下一個超級入口,很可能就藏在我們眼前的每一幀現實之中。

發表評論

登錄 | 注冊