第一次做硬件,阿里先穩一手

出品/源媒匯

“百鏡大戰”迎來了一位新玩家。

7月26日,2025世界人工智能大會上,阿里宣布將推出首款自研AI眼鏡--夸克AI眼鏡。

截圖來源于微博@夸克

在阿里的AI敘事中,AI眼鏡的推出被放入To C整體戰略中,今年年初,阿里將AI應用“通義”并入阿里智能信息事業群,宣布天貓精靈團隊與夸克產品團隊融合工作,探索AI眼鏡等新硬件方向,由阿里智能信息事業群CEO吳嘉統籌阿里AI To C端的應用。

就在阿里高調入局之際,該領域的價格戰已然打響,小米已將AI眼鏡的價位拉低至1999元。

那么,面對前有“小米價格屠夫”的阻擊,后有“阿里云OS手機”折戟的慘痛教訓,阿里此番“硬核”出擊,究竟是破釜沉舟的豪賭,還是深思熟慮后的安全棋,還有待市場檢驗。

終于下場了

在數字世界里翻云覆雨的阿里,終于要下場做硬件了。

回溯阿里的發展史,上一次如此近距離的硬件觸碰,還要追溯到那場雄心勃勃的阿里云OS手機。彼時,阿里試圖以操作系統為矛,在移動互聯網的紅海中搶占入口,與手機廠商共舞。

不過,當時也只是做手機系統,還尚未涉及到手機硬件,但已經是阿里最為接近硬件的距離了。

當時的那份野心,阿里曾計劃在2013年實現千萬級出貨量,淘寶頻道、十億開發者支持、運營商0元購機——資源傾瀉,聲勢浩大。可誰也沒想到,這場看似天衣無縫的布局,最終卻因谷歌的出手戛然而止。

2012年9月,宏基那款搭載阿里云OS的手機,還沒來得及面世,就被安卓大佬一紙禁令強制叫停。那次折戟,讓阿里深刻體會到,在硬件生態里,缺乏核心掌控力的被動與脆弱,是何等致命。

此后,阿里就再也沒動過親自下場做硬件相關布局的心思,僅以投資角色進行相應的硬件布局,大多以芯片、智能機器人等硬核科技領域為主,除今年5月投資美圖之外,鮮有C端領域布局。

時隔多年,阿里再次踏足硬件腹地,且是直接自研AI眼鏡,這顯然不是一次簡單的“舊夢重溫”。

這一次,阿里不再單純提供一個操作系統而已,而是從芯片設計、雙系統搭配到功能整合,全面介入研發與生產。據阿里方面透露,夸克AI眼鏡采用了高通ar1旗艦設計芯片與低功耗協處理器雙芯并行的架構,輔以安卓與RTOS雙系統動態調度資源。

實際上,阿里對于AI硬件早有相應布局,將C端購物場景與AI技術相結合,阿里早已率先擁抱蘋果。此前淘寶Vision Pro版登陸蘋果應用市場,成為Vision Pro上第一款中國電商購物應用。

不過從上線后的銷售情況和用戶體驗看,蘋果Vision Pro并未打爆市場。天風國際蘋果產品分析師郭明錤此前預測,蘋果Vision Pro 2024年出貨量預計約為50萬臺。在他看來,蘋果還需要在不犧牲用戶體驗的前提下,解決Vision Pro面臨的缺乏關鍵應用、價格以及舒適度等問題。

已有阿里云手機前車之鑒的阿里,與其再次將命運放在別人手里,不如親自下場去左右未來。

沒有應用的空間

當前AI行業,尤其在C端應用領域,普遍面臨著商業化困境。

即便名噪一時的Manus,如今唯有放棄國內市場,裁員跑路至海外。今年3月,Manus憑借一段“智能體自主完成任務”的演示視頻,一夜之間成為科技圈寵兒,發布一周內200萬用戶擠破頭預約,內測碼甚至被炒至10萬天價。

然而,這場狂歡僅僅持續了130天。當第一批用戶真正體驗產品時,美好的憧憬幻滅了,最終因技術未成熟就急于商業化、成本高昂、缺乏明確產品定位等問題而迅速遇冷。

純粹的C端AI應用,在缺乏明確盈利路徑和用戶付費習慣的背景下,生存空間確實相對有限。

阿里巴巴集團CEO吳泳銘一語道破天機:“AI最大的想象力,絕不是在手機屏幕上做一兩個新的超級App,而是接管數字世界,改變物理世界。”

環顧四周,智能硬件領域卻展現出更為廣闊的商業化想象空間。與純軟件應用相比,智能硬件能夠提供更直觀、更沉浸、更便捷的用戶體驗,并且通過硬件銷售本身即可實現初步的商業化,后續再通過內容訂閱、增值服務等方式拓展盈利模式。

與此同時,“隨身入口”的戰略價值不言而喻:AI眼鏡作為頭部設備,能夠捕獲80%以上的人體感知輸入,具備極強的場景穿透能力,覆蓋辦公、生活、移動等多種場景。它有望成為繼智能手機之后最重要的個人移動入口。

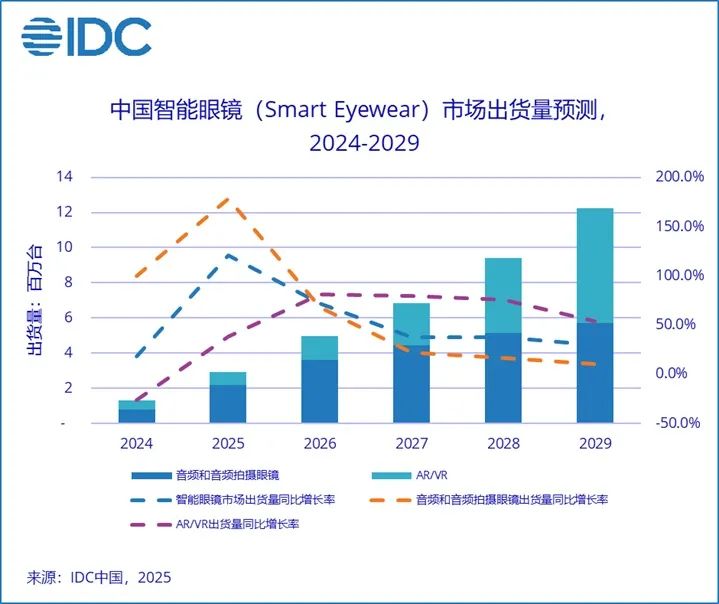

根據IDC的相關數據顯示,2025年第一季度全球智能眼鏡市場出貨量148.7萬臺,同比增長82.3%,其預測2025年中國智能眼鏡出貨量預計達到290.7萬臺,同比增長121.1%。

圖片來源于IDC

更為務實一點的考慮,就是AI學習機已經跑通AI教育應用場景,雖然在輿論場上還存在著“智商稅”的嫌疑,但已經代表AI硬件,搶先應用端跑通C端市場。根據公開數據顯示,AI學習機在2025年滲透率有望突破40%,成為AI+教育的重要載體。

打一手安全牌

相比死磕C端應用,AI眼鏡的確是一手安全牌。

阿里內部自去年年底以來,便對AI To C業務進行了統籌調整和加速整合。原屬于阿里云的AI應用“通義”被拆分并入到夸克所在的阿里智能信息事業群。

同時,天貓精靈硬件團隊與夸克產品團隊開始融合工作,共同探索AI眼鏡等新硬件方向。今年年初,夸克獲得了集團內部更多的目光和資源傾斜,阿里巴巴創始人馬云的現身夸克辦公區以及數百個崗位的大規模AI技術與產品研發招聘,都印證了阿里對AI To C業務的重視程度,非同一般。

在組織架構層面,“85后少壯派”高管吳嘉被委以重任,通過統管智能信息事業群和智能互聯事業群,成為阿里AI To C戰略的實際操盤手,進一步保障了AI眼鏡項目的資源投入和戰略執行。

如此大規模的資源傾斜,“穩準狠”地走出第一步尤為重要。

AI眼鏡經過多年的市場培育后,已經來到市場爆發的臨界點,向來擅打收割位的小米剛剛入局。6月26日,小米公司創始人雷軍在新品發布會上,正式推出了首款AI眼鏡。高盛預測,小米AI眼鏡預計占據2025年中國智能眼鏡市場10%的市場份額。

群智咨詢預測,2025年全球AI智能眼鏡市場規模達570萬臺,同比增長110%,到2030年有望突破1360萬臺。進入2025年,AI眼鏡市場從技術驗證期轉向商業分層階段,消費級與高端市場呈現不同特征,性價比戰場由中國廠商主導。

雖說行業里已有小米這樣的重量級玩家布局,但阿里還是擁有差異化優勢存在。

在阿里看來,自家AI眼鏡最大的賣點在于高度融合了阿里的生態系統。它將具備通義千問大模型和夸克最新AI能力,并深度支持高德導航、支付寶看一下支付、淘寶比價、飛豬商旅提醒等阿里系高頻應用。“硬件+服務”的生態閉環,能夠為用戶提供“一站式”的便捷體驗,形成獨特的差異化競爭力。

截圖來源于夸克AI眼鏡宣傳長圖

另有一個市場變量值得關注,多家AI眼鏡企業創始人均有“阿里系”背景,除了財務數據、商業模式這類理性邏輯,也要充分考慮人力層面的力量,這些分散在產業鏈各個環節的人力因素,在一定程度上降低了阿里試錯的成本。

被譽為“杭州第七龍”的Rokid,其創始人祝銘明曾任職于阿里,在M工作室負責深度學習、智能設備等業務,在系統方面積累了深厚的經驗。另一家誕生于杭州的AI眼鏡企業李未可科技,其創始人兼CEO茹憶曾是天貓精靈產品總經理。從履歷來看,茹憶曾任阿里人工智能實驗室硬件終端總經理、天貓精靈產品總經理、小米電視合伙人及副總裁。

阿里作為巨頭入局,具備更強的試錯能力和資源投入,或許有機會將這些具有阿里系背景的資源擰在一起,以對抗小米這類重量級玩家。

總之,隨著阿里的入局,現在的“百鏡大戰”越來越有趣了。

發表評論

登錄 | 注冊