我們呼喚所有企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)+,也一直希望企業(yè)能夠迎接新的時(shí)代,但是意愿與現(xiàn)實(shí)往往存在一定的悖論,當(dāng)思維內(nèi)核仍然傳統(tǒng),與最大價(jià)值相比,我們的努力可能離目標(biāo)越老越遠(yuǎn),或者很容易定性互聯(lián)網(wǎng)無效論;或者我們看得見別人的很多成功與失敗,焦急與自身的格格不入!我們很多時(shí)候的思考是案例感悟式、時(shí)間碎片式、學(xué)習(xí)漸進(jìn)式,我不否認(rèn)這些過程的無奈及合理性,但從基本面上,貫通自身的思想價(jià)值體系,達(dá)成60%以上的認(rèn)知再加上快速迭代,有利于更快的推動(dòng)傳統(tǒng)零售業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)+。

思維的主題詞很容易理解,我很想知道,缺乏“無中生有”的條件,依照零售業(yè)的特性,個(gè)性化的零售業(yè)應(yīng)該如何進(jìn)行“有中生無”。我們用開放、社群、產(chǎn)品和自組織四大關(guān)鍵詞來進(jìn)行探討。

開放,意味著接口、鏈接、貫通、導(dǎo)入、分享和互通,這是與傳統(tǒng)零售每個(gè)領(lǐng)域都息息相關(guān)的總控性思維。

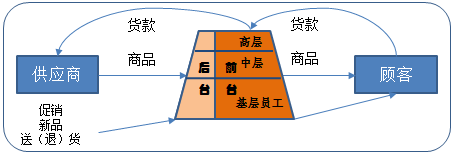

(一)傳統(tǒng)零售業(yè)過去所有的思維,都是在工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理及風(fēng)控思維下形成的封閉或相對封閉循環(huán),各節(jié)點(diǎn)領(lǐng)域都是自封閉的或斷流的。

從大的模式上講:

與供應(yīng)商系統(tǒng)是封閉的。因?yàn)楹笈_(tái)費(fèi)用的存在,因?yàn)楹贤赓M(fèi)用的泛濫,因?yàn)橹鬏o強(qiáng)弱角色分明,傳統(tǒng)零售業(yè)沒辦法讓出自己的信息主力位置。我們與品牌商或代理商的互聯(lián)互通,是基于品牌商自身的單維度品類或品牌信息做出的溝通,我們把某一品牌當(dāng)成了某一角色,供應(yīng)商也把我們當(dāng)成某一平臺(tái)的某一份量,博弈在所難免。因此,我們的價(jià)值鏈“熵增”很大部分耗費(fèi)在與供應(yīng)商溝通上,我們所有百貨招商和超市采購崗位忙忙碌碌的價(jià)值貢獻(xiàn),就在于為自己封閉系統(tǒng)多撈一點(diǎn),坑害供應(yīng)商最終坑害了自己。還記得當(dāng)年那份家樂福采購談判秘訣嗎,所以今天他“衰”的最快!供應(yīng)商最在乎的貨款結(jié)算和庫存,前者像抽血,后者像便秘,這中間有巨大的權(quán)利義務(wù)不平等和信息不對稱。

聯(lián)營、租賃是開放嗎,更像是零售業(yè)找了替罪羔羊。穩(wěn)收扣點(diǎn)或租金、撒手不管、出問題轉(zhuǎn)嫁是我們對待聯(lián)營商和租賃戶的基本的態(tài)度。

與消費(fèi)者循環(huán)是封閉的。我們呼吁回歸商業(yè)本質(zhì)消費(fèi)者很多年了,3.15的消費(fèi)者滿意度調(diào)研也幾乎年年搞,大的變化沒有,過后還是老樣子,消費(fèi)者座談會(huì)、消費(fèi)者互動(dòng)也限于小范圍企劃和客服部自我安慰,客戶部的價(jià)值因此而值得告慰。今天,有了微博、微信、網(wǎng)站和APP,千萬也別想當(dāng)然的,我有了工具,自然與消費(fèi)者就互通了,事實(shí)上,大多數(shù)企業(yè)仍是僵尸粉偏多。因?yàn)楸举|(zhì)上,傳統(tǒng)零售業(yè)的運(yùn)作缺少顧客社群的參與感,零售企業(yè)仍在孤獨(dú)的自我封閉中自娛自樂。

與員工的系統(tǒng)是封閉的。

今天,只要在稍微上十幾億的傳統(tǒng)業(yè)企業(yè),都會(huì)有或多或少的官僚風(fēng)氣,這是零售業(yè)缺乏創(chuàng)新的重要表現(xiàn)。這與中國原有的社會(huì)文化環(huán)境有關(guān),更是零售業(yè)組織封閉的表現(xiàn)。上級系統(tǒng)決定著下級系統(tǒng)職位升遷和薪酬加減時(shí),除非是“二貨”,才會(huì)毫無保留的進(jìn)行爭論和價(jià)值創(chuàng)造,“聽領(lǐng)導(dǎo)”的成為最明智的選擇,領(lǐng)導(dǎo)也有自己的“上級系統(tǒng)”。

我們更多的企業(yè)在使用促銷員,這是更加奇葩的封閉和不公平,促銷員被視為系統(tǒng)外的生物,工資廠家付,活要幫企業(yè)干,福利看爭取。所以眾多的零售業(yè)從業(yè)滿意度調(diào)查結(jié)果都顯示:上下級關(guān)系、薪酬、工作時(shí)間等成為從業(yè)的死鎖,也是人才外流的重大原因。

許多企業(yè)內(nèi)部也建立了QQ或微信交流群,但只要群里有大領(lǐng)導(dǎo)在,除了大領(lǐng)導(dǎo)和他邊上人講講話,大部分人都是沉默的;企業(yè)開座談會(huì),領(lǐng)導(dǎo)總是話比較多。參加互聯(lián)網(wǎng)集會(huì)你會(huì)從穿著、對師長的態(tài)度及禮儀度上判斷出企業(yè)的傳統(tǒng)水平。許多人的沉默不是因?yàn)椴欢怯X得說了沒用,心理的層級隔閡比事實(shí)的層級隔閡更為深重。

各種的行業(yè)協(xié)會(huì)交流已經(jīng)形成了信息一定程度的開放,但很多企業(yè)的決策系統(tǒng)并沒有真正的開放,所以很多時(shí)候我們感慨,一些行業(yè)的會(huì),老板來參加才更好!

(二)從接口、鏈接、貫通、導(dǎo)入、分享和互通角度設(shè)計(jì)開發(fā)系統(tǒng),會(huì)使企業(yè)有更大的價(jià)值收獲。

我們過去非常強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)控制,最大的風(fēng)險(xiǎn)控制不是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)本身,而是生活的本質(zhì)追求。企業(yè)防止火災(zāi)僅僅管理火源是不夠的,而應(yīng)該是從平安和諧的工作生活環(huán)境入手。開放的系統(tǒng)不是不做風(fēng)控,而更要立足于系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。當(dāng)然,不同的業(yè)態(tài)開放形態(tài)及規(guī)格應(yīng)該不同。

1、供應(yīng)商系統(tǒng)----開放信息并設(shè)定系統(tǒng)自運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)。

我們試想一個(gè)完全的局面,假如我把我們所有的銷售信息、庫存信息、收費(fèi)信息、消費(fèi)會(huì)員分析開放給我們的供應(yīng)商,我們會(huì)不會(huì)倒閉?會(huì)不會(huì)被供應(yīng)商搞死?會(huì)不會(huì)被競爭對手打死?肯定不會(huì)。各種行業(yè)展會(huì)有很多企業(yè)無條件的進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享,也沒幾個(gè)可以做的好!王衛(wèi)說“很多企業(yè)死在模仿的路上”,核心是沒有把握做好一件事的本質(zhì),每個(gè)人都應(yīng)該是真實(shí)的自己。

開放肯定會(huì)多一種力量替實(shí)體店操心與工作。如果全放開不妥,可以先試著銷售、毛利及庫存信息的共享。對供應(yīng)鏈來說,開放意味著簡化,也意味著降低外部熵增,導(dǎo)入供應(yīng)商的知識(shí)、眼光和商品發(fā)現(xiàn),如果傳統(tǒng)零售業(yè)還是二房東,讓以商品效率為中心的價(jià)值系統(tǒng)自運(yùn)作起來,比所有的促銷內(nèi)容都要現(xiàn)實(shí),這也是降低系統(tǒng)總成本的必選。企業(yè)的營運(yùn)管理幅度及重心可以全面調(diào)整向顧客體驗(yàn)!

對于這一共享,可能存在供應(yīng)商應(yīng)用水平不一的問題,零售業(yè)應(yīng)建立一套管理要求,讓供應(yīng)商便捷的獲取、查詢和處理,也需要設(shè)計(jì)供應(yīng)商的參與感與系統(tǒng)自我評價(jià)體系,考評供應(yīng)商的響應(yīng)度、主動(dòng)反饋度、信息推送度及其他貢獻(xiàn)度。我的開放,不僅是為了更大的溝通效率而開放,而是更大的供應(yīng)鏈價(jià)值效率展開。

另一方面,信息開發(fā)還要附加標(biāo)準(zhǔn)體系。比如供應(yīng)商周轉(zhuǎn)率、商品生命周期,低于多少供應(yīng)商必須去庫存,比如低于多少銷售級別供應(yīng)商自動(dòng)淘汰或費(fèi)用指標(biāo)自動(dòng)上升一個(gè)層級,開放之外附加更多的自運(yùn)作體系,會(huì)讓我們的零售業(yè)實(shí)現(xiàn)二次騰飛!

2、顧客系統(tǒng)---組織管理、組織顧客營銷及自運(yùn)作設(shè)計(jì)

將經(jīng)營要素開放給顧客并進(jìn)行管理,這可能是零售業(yè)未來最大的成本支出,零售業(yè)目前流失的是增量,要通過OTO鎖定未來。未來線上線下引流成本都會(huì)很高,顧客也更加容易在各個(gè)品牌及渠道轉(zhuǎn)移,企業(yè)著重要建立相對會(huì)員管理優(yōu)勢,維護(hù)成本絕不僅僅靠特價(jià)!

顧客會(huì)員化,創(chuàng)造會(huì)員價(jià)值需要企業(yè)重新定義商業(yè)模式,需因銷售服務(wù)內(nèi)容差異而側(cè)重點(diǎn)不同。如costoc以會(huì)員費(fèi)為主,強(qiáng)調(diào)特價(jià)利益,比較適合超市、便利店等難以差異化業(yè)態(tài),而百貨、購物中心、專業(yè)業(yè)態(tài),更適合發(fā)揮顧客互動(dòng)性,可以用體驗(yàn)收費(fèi)。

但不管怎樣,零售業(yè)由于銷售內(nèi)容以及并不掌握生產(chǎn)工藝,成品定型銷售天生缺乏顧客參與價(jià)值,系統(tǒng)更大的難度是實(shí)現(xiàn)互動(dòng),否則顧客憑什么要聽從你的號召?著力點(diǎn)應(yīng)放在組合、體驗(yàn)及爆點(diǎn)參與上,可能更加需要情懷相連,與銷售無關(guān)!企業(yè)要把顧客組織起來,形成各種社群組織和興趣小組,也包括企業(yè)營銷人員找到社群自組織的老鼠窩,成為社群成員,分群管理;要設(shè)置各種機(jī)制鼓動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)各種社群的線上線下活動(dòng)。要讓顧客在零售業(yè)商品質(zhì)量、需求描述、功能測驗(yàn)、意見反饋方面有足夠的活躍度,同時(shí)把這些內(nèi)容開放給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商第一時(shí)間知道顧客反饋。

未來隨著自媒體的發(fā)展,零售業(yè)的社群活躍難度將進(jìn)一步加大,顧客見怪不怪,零售業(yè)的營銷將需要上升到更高的高度,更大的成本要支付在提高顧客粘性和推薦率上。好在零售業(yè)有自身的實(shí)體平臺(tái),結(jié)合其他開放系統(tǒng),零售業(yè)的顧客社群更加容易沉淀。

3、員工系統(tǒng)---合伙制、公司化與自組織

這部分內(nèi)容,我們在自組織環(huán)節(jié)細(xì)說,我只是想強(qiáng)調(diào),過去的零售業(yè)管理幅度是畫好圈圈的,非常強(qiáng)調(diào)專業(yè)分工,未來,開放型組織需要真正進(jìn)行去中心化的組織設(shè)計(jì),需要專業(yè)化與自組織的高度結(jié)合。

開放員工系統(tǒng),是要讓員工真正的當(dāng)家作主,從能效上發(fā)揮倒三角的管理功效!要極大程度上激發(fā)員工自我成長,即便是最基層的員工,也會(huì)成為店鋪運(yùn)營的專家。當(dāng)然,自組織的規(guī)模、自組織的環(huán)節(jié)、自組織與總部銜接關(guān)系等還需要明細(xì)的內(nèi)容,員工本身的知識(shí)水平、接受度、對新事物的認(rèn)識(shí)程度等,都影響自組織推動(dòng)的效果。

4、向社會(huì)系統(tǒng)開放

從江湖地位上講,目前所有在區(qū)域有一定品牌知名度的零售業(yè),都因?qū)嶓w的存在而名聲響當(dāng)。實(shí)體店物業(yè)的局限,可以在企業(yè)功能組合上有新的變化,以往的戰(zhàn)略聯(lián)盟,在新的時(shí)代下更需要抱團(tuán)取暖,開放企業(yè)的場地、網(wǎng)站、宣傳頁、貨架,通過聯(lián)盟銷售、聯(lián)盟設(shè)計(jì)、上下游互動(dòng)打開商品豐富度。更可以為社會(huì)、娛樂、教育等眾多社會(huì)團(tuán)體開展階段性合作。加入企業(yè)門前有廣場,是否可以和當(dāng)?shù)氐难菟嚬竞炗嗛L期合作?和當(dāng)?shù)氐慕逃嘤?xùn)機(jī)構(gòu),開放定向?qū)I(yè)體驗(yàn)課?互惠互利。

當(dāng)然,向社會(huì)開放的前提一是企業(yè)的資源空間和需求空間,二要尋求跨界互動(dòng)性,三要尋找專業(yè)性有影響力的外部品牌,這些方面應(yīng)是企業(yè)營銷公司的重要內(nèi)容,也是可以經(jīng)常變化的內(nèi)容。相對過去碎片式的營銷活動(dòng),零售業(yè)更加需要整理物業(yè)空間及網(wǎng)絡(luò)空間,形成為長期內(nèi)容。

總體來說,未來零售業(yè),要從過往相對封閉情況下的模式復(fù)制式擴(kuò)張,轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放合作式模式擴(kuò)張,這種開放,不僅僅意味著外部合作數(shù)量級別的打開,更意味著內(nèi)部資源的全部打開,企業(yè)營運(yùn)的內(nèi)核不變、主體不變,只是外部聯(lián)動(dòng)的漩渦效應(yīng)會(huì)發(fā)生變化,由此會(huì)產(chǎn)生更大的動(dòng)能和價(jià)值!總結(jié)而言,傳統(tǒng)零售業(yè)組織開放,功能就無限開放。

yiilong- 該帖于 2015-5-29 11:51:00 被修改過