聯商網又一次拉開國內零售行業盛會的序幕,誠邀業內人士暢談如何創新,走出低迷的零售時代。細看了會議日程安排,似乎主辦者希望借助這個契機與大家共同商討關于零售未來的商業模式,希冀能用更新穎的模式來走出低迷。就在前幾日,零售經營人士王填也在高呼O2O過時了,現在流行的是O+O!似乎零售未來的出路就只有創造與追逐模式這唯一一條。

然而,靖安一直不這么認為。所謂商業模式,往往是在實踐后的總結,是一種形而上的東西。作為零售,一個與消費者關切度極高的行業,首先應該關注和思考的,就是自己的目標群,否則就是本末倒置。對此,靖安曾多次發文呼吁。正值聯商盛會之際,靖安希望以自己的視角與各位朋友談談重視消費行為的方法論!

第一,人口結構變化成為影響經濟與消費市場的重要因素,關注人口結構變化,細化消費市場,才是零售的未來。

這些年,“老齡化”一直就是最熱門的詞匯,未富先老成為中國的重要特征。然而,究竟中國人口結構變化給消費帶來了怎樣的影響呢?恐怕很多業內人士并沒有認真的去思考過。那么,今天靖安借助一些數據為大家做一個引子,希望能得到更多朋友的關注。根據國家統計局1月19日公布的數據,據國家統計局最新發布的數據,截至2015年末,16周歲以上至60周歲以下(不含60周歲)的勞動年齡人口91096萬人,比上年末減少487萬人,占總人口的比重為66.3%,較上一年占比又下降了0.7個百分點。這是中國勞動力人口連續第4年絕對量下降。

與勞動年齡人口總量下降的同時,雖然2011-2015年整體社會消費呈增長趨勢,但同時我們也發現增長速度明顯放緩。更加重要的是,作為零售行業的標桿企業,中國百強的數據也并不樂觀。根據中華全國商業信息中心的監測數據,2015年全年全國百家重點大型零售企業零售額同比下降0.1%,增速相比上年回落了0.5個百分點,也是自2012年以來增速連續第四年下降。

兩個“連續四年下降”,這足以說明人口結構變化對于零售行業的巨大沖擊,那么作為零售也,又應該用怎樣的商業模式來應對這樣的劇變呢?很顯然,這并非模式所能解決的,而需要更真切更細致地去了解在變化的消費群,他們的消費需求在哪里?消費習慣又發生著怎樣的變化?消費結構又能給到我們這樣的啟示?隨著消費者的變化而進行策略的變化!

第二,忽視或者簡化消費結構的變化,對零售業來講,絕對是一個噩夢的開始。

政府談了很久關于中國消費結構升級的話題,同時也通過一些數據來描述中國居民日常消費的變化。比如每年國家統計局都會給出相關的數據分析。

然而,這樣一個粗略性的數據恐怕往往很難引起零售業內人士的關注和思考。隨著十八大以來“供給側”改革的口號提出后,似乎人們才反應過來,中國居民消費結構升級原來是從生理消費轉向服務型消費,因此,很多的企業就以此為途徑,進行了各種各樣的創新嘗試。O2O就是最為顯著的例子,然而生命力并不持久,2015年一個長長的“O2O死亡名單”嚇退了資本的腳步,但是“全渠道”又開始被業內人士炒作為熱點。現在又有“O+O”!靖安只能感嘆,零售人士真會玩!一個又一個的概念,不是零售的出路!仔細分析消費的習慣變化的細節,才是首要任務!

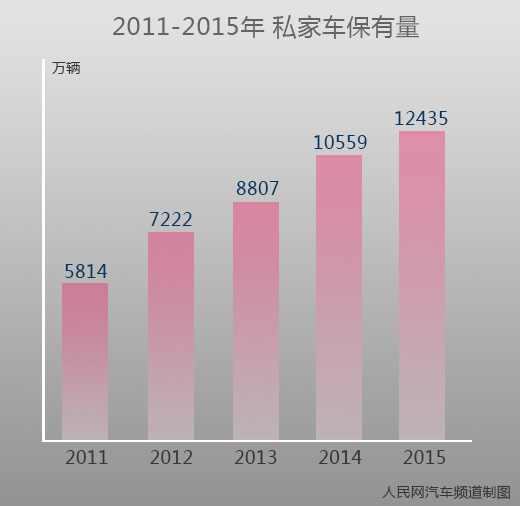

素來,靖安比較推崇日本零售觀察人士三浦展的觀點,雖然其提出的“第四消費時代”是以日本為樣本,并宣稱為日本所獨有,然而,按照其分析思路,并結合中國的社會實際情形來看,顯然有著極其相似的地方,甚至,靖安大膽斷言,中國消費仍然處于“第二消費社會”階段,但同時也具備了“第三消費社會”的部分特征。無論怎樣演化和套用馬斯洛的需求層次理論,中國目前的消費很顯然帶有極其濃厚的“私有化”、“大而美”的特征。這主要集中體現在汽車與房產消費。根據公安部交管局的數據,2015年,我國家庭轎車的保有量達到1.72億輛,平均每100戶家庭就擁有31輛家用轎車。

而根據國家住建部發布的數據,1-2月份,商品房銷售面積11235萬平方米,同比增長28.2%,增速比去年全年提高21.7個百分點。商品房銷售額8577億元,增長43.6%,增速提高29.2個百分點。其中,住宅銷售額增長49.2%,辦公樓銷售額增長29.7%,商業營業用房銷售額增長7.8%。

兩個高企的數據,顯示出中國消費者對于追求私有化大宗商品的欲望極其強烈,甚至會為了滿足大宗商品的消費需求,壓縮日常生活開支,這其中尤其以中國第一和第二次嬰兒潮出生群體為主,也就是通常所說的60、70、80三代人。而這三代人中又以70和80為最主要的大宗消費群體,也正是這兩個群體是目前中國最主要的勞動群體。但遺憾的是,他們的消費行為壓縮了對百貨消費份額,這對于百貨零售,不得不說是一個喪氣的消息。作為零售行業,如何重新讓他們掏腰包,是零售第二季的重要課題。

第三,個人消費、個性消費,零售企業究竟更應該關注誰?

恐怕很多人不愿意承認,中國百貨的興起與沒落,都源自于中國家庭消費與個人消費的博弈。然而,這是個事實。回想90年代超市和百貨大樓在中國火爆的場景,往往是以家庭為單位出現在現場,然而今天,上街購物完全成為了個人的消費選擇,即使是夫妻和戀人,往往也并不一起在商場購物,因為今天的人們更重視自我消費原則。

這背后的原因多種多樣,最重要的因素是因為經濟獨立。根據目前國內的工資水準,無論男女都擁有養育自身的能力,這樣就逐漸擺脫了曾經的家庭依附關系。加之工作原因,家庭成員擁有各自相對穩固的社交圈,出于各種社交需求,消費也從家庭中獨立出來,這毫無疑問對以家庭消費為定位的賣場和百貨大樓帶來了傷害。

但是很多企業往往不明就里的跟隨了所謂的前端,長期追逐了所謂“個性消費”,這其實是掉入了一個陷阱。試想每個人都在追求個性,那么豈不是每個人都具有了共同的特征了嗎?而所謂的個性商品,又都是通過生產線在制造,在機械的生產中,又何談個性?所以,零售突圍需要關注的個體消費,而非個性消費!

時代發展到今天,個體消費又呈現出了更多值得關注的地方。首先是消費個體的身份。中國正進入一個單身族群高升的時代,這個單身不是絕對的單身,而是結婚與生育年齡的延遲,當然也有很多的人群開始選擇終身獨身。這個族群中有一大一部分“啃老族”(三浦展稱之為“寄生者”),他們主要以85后和90后為主,這個族群擁有很強的消費能力,而且往往以個體消費為主,比如對電子產品的消費需求旺盛,外出就餐和外賣消費也十分值得關注!

其次是個體消費趨向的變化。淡化品牌,恐怕是未來個體消費的重要趨向。這說起來似乎很讓人不可思議,商業一直在追求的就是品牌,百年品牌一直就是商業的終極目標,然而,現實卻給人們潑了冷水。電商尤其是淘寶的興盛其實就給我們解釋了這個看似荒謬的結論。仔細想想,消費者在淘寶平臺的消費并不是以品牌消費為第一考慮要素,而是低價與時尚。這也是微商如今火爆的重要元素。那么這對于實體零售來講,究竟又意味著什么呢?靖安目前能考慮到恐怕是關于招商的方向與策略。其實,這也可以歸結為一種局部的創新思路。

總之,關于消費者需要探究的因素還有很多,受限于篇幅因素,暫且在此告一段落。但靖安仍然要堅持提醒,在探討模式之前,請先研究消費!

個人觀點,不足之處,望請指正!