80后總數是2.28億,90后是1.74億,00后是1.26億。幾乎每十年中國年輕主力人群減少5000萬,這一殘酷事實的巨大影響就是未來人口總量的長期衰減和老齡化日益加深。

本文做為分析中國消費社會變化的第二篇,我們來大致梳理下國內人口的發展趨勢,我將其分成人口數量變化,人口結構變化和人口分布三個方面。

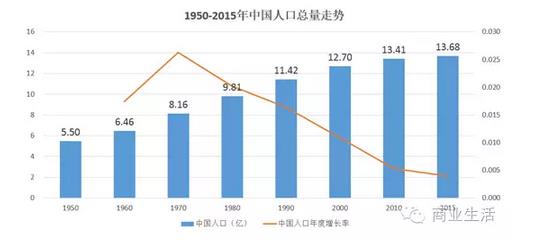

2020年以后中國人口總量將進入長期衰減

國家統計局發布的數據顯示, 2015年末,中國大陸總人口(不包括香港、澳門和臺灣省以及海外華僑)136782萬人,比上年末增加710萬人。

2015年全國共出生人口1655萬人,死亡人口975萬人,自然增長率為4.96‰。人口增長率已進入長期下降通道,就在當年10月全面二胎政策出臺。

其實參照發達國家的人口變化趨勢,經濟越發達,教育水平和養育成本越高,生育意愿越低,婚齡、育齡越晚,不孕率越高,丁克、單身人群比例也越高,生育率也因此就越低,這在東亞的日本、韓國等中國周邊國家表現的更是明顯。(高曉松在一期節目里曾特意提到過這個問題,深受儒家孝道影響的東亞地區,為什么生育率都普遍很低。)

按照易富賢教授在“2015-2080年中國人口形勢展望”一文的預測,在全面放開二胎的“高方案”生育率下,中國未來人口數量將在2023年達到拐點,之后將進入長期減少階段。

當我們這個13億人口的消費大國在未來幾十年里進入長期人口衰減階段后會發生什么那?

青少年人口銳減與老齡化挑戰來臨

之前每次查人口數據時都會看到這樣的年齡結構數據:

我一直以來的疑問是:人口結構為什么是16歲以下,16-59歲,60歲以上的劃分方法,在16-59歲這個年齡段為什么不做更進一步的細分那?直到我最近又看到了這張圖:

上圖來自China's Great Economic Transformation一書,橫軸是年齡,縱軸是2000年中國在特定年齡人口的產出和消費。

簡而言之,16周歲以下和60周歲以上人群的消費大于產出,是需要被16-59歲這個區間段的人撫養的,此結構能簡潔的反映一個地區年輕人口占比(代表未來發展),勞動人口占比,老齡情況。

因此,接下來我們也從這個年齡階段的劃分來分析主要人口結構問題。

首先,是歷年新出生人口數量的變化。

從中國新生人口周期曲線可以看到建國后國內一共出現了3次嬰兒潮:

第一次嬰兒潮是1950年代。1945年之后,年出生人口首次超過1000萬,到1957年達到2138萬的高點后開始明顯下降。

第二次嬰兒潮從1962年開始,持續15年保持在2000多萬的高位,直到1976年。這一波高峰在1965年,是我國歷史上出生人口最多、對后來經濟影響最大的主力嬰兒潮。(目前社會的中堅階層60后,70后)

之后為了達到在世紀末之前把中國人口數量控制在12個億的目標,獨生子女生育政策在1980年出臺了。

第三次嬰兒潮從1986年到1990年,這5年形成一個潮峰,其中1990年以2621萬人達到最高點,這是中國第一次“嬰兒潮”的子女,所以又稱作回聲嬰兒潮。此即當前所謂的80后一代。

從1992年開始,新出生人口開始呈現斷崖式持續下降,直到2000年后略有增加(二胎政策),然后就是我們看到的每年始終在1600多萬的水平徘徊。正是以上三波嬰兒潮人口的形成和演變才導致了目前中國代際人口的現狀,并在未來幾十年產生深遠的社會影響。

2015年中國0-15歲人口數量占比為17.6%,參照人口統計學標準,一個社會0~14歲人口占比15%~18%即為“嚴重少子化”,即便在全面二胎政策影響下,我國在未來的相當長時間內將會處于少子化社會。

青少年人口數量的減少將對未來的消費、勞動力供應、創新等經濟活動產生重大的負面影響(據說中國當前社會的各種資源配置都是按照每年新生人口數量2000萬的標準來配置的)。

在可以預見的未來,高教產業將面臨過剩危機(2000年后的大學擴招),部分三、四線城市的大量學校也將面臨撤并(這個近年已經發生),兒童產業在未來5年將維持增長,但整體趨勢并不樂觀,商業地產過剩的局面在當前已經出現,未來將會更加嚴重。

附注:

1、人口的可持續發展是社會可持續發展的前提。要保證人口相對于上一代不增也不減,理論上一對夫婦只需生2個孩子,但是由于部分小孩會夭折,因此總和生育率(婦女人均生孩子數)應該高于2.0才能維持人口的世代更替。我國近年的總和生育率在1.5左右。

2、參考林采宜教授在“全面放開二胎政策對中國人口的影響”一文研究結論:此次全面放開二胎政策影響到的目標育齡婦女人群在8000萬人左右,政策實施第1年帶來的新增人口大致為500萬。此后逐年遞減,短期人口增量可能會在未來5年逐漸釋放,共計1500-2500萬。

其次,是勞動力人口的減少。

2015年中國16周歲以上至60周歲以下(不含60周歲)的勞動年齡人口91583萬人,比上年末減少371萬人,占總人口的比重為67%。中國的人口紅利從2012年就已經開始進入拐點(有沒想到前幾年的民工荒),勞動力人口數量減少也是中國未來經濟面臨減速的很大一個原因。

所以,延遲退休來了,并且很有可能我們這一代人的退休年齡可能會更晚,還有養老金也是個大問題啊!

最后,是老齡化大潮洶涌而至。

2015年我國60周歲及以上人口數量達到22200萬人,占總人口的16.1%,65周歲及以上人口14386萬人,占總人口的10.5%,這兩項指標都超過了國際上公認的人口老齡化的“紅線”。

并且由于60年代嬰兒潮持續時間長,出生人口數量大導致從2020年開始,我國60歲以上人口的增長速度和數量將會出現大爆發現象。所以,未來30年中國最大的產業將是老年產業。

對于掘金老年產業,其實大家都在研究,我就不展開了,不過在知乎上看到了一段很有意思的分析,貼出來給大家提供一個著眼點:

“第一波嬰兒潮出生在建國初期,一直到他們30歲都生活在較為貧窮和壓抑的社會環境下。與此同時,他們在青少年教育時期遭遇了文革,因此整體受教育水平都比較低,有著嚴重的時代烙印(思想偏左,萬事指望政府,不習慣市場經濟和消費文化,節儉,不信任他人,守舊迷信)。當改革開放開始展開時,這波人中的大部分已經失去了選擇機會,他們的青春奉獻給了國家建設,卻沒有享受到改革開放帶來的財富。

在2016年,這波人和建國前出生的一代是當前老年群體的主流,因此,從這個群體中賺錢是一件十分艱難的事情,主要體現著以下幾點:

1,收入水平和儲蓄較低,沒有支付能力

2,消費觀念落伍,不舍得給自己花錢

3,分布比較平均,沒有集中

4,基本和互聯網絕緣,無法調動網絡營銷的能力

5,難以信任服務和商品提供商,很害怕被騙”

在這一情況下,只有很少的幾個領域能夠賺到錢,比如:

1,直銷產品(保健品,按摩儀,海豹油,etc)

2,和傳統文化有關的宗教,中醫,老黃歷,燒香等產品

3,老年金融產品(P2P)

可以看到這些都不算什么正常的商品,賣給老人的不是他們的消費欲望,而是心理安慰。他們在這個變化太快的時代真心無法適應,他們難以融入,于是他們才會陷入金融騙局,才會天天迷信送錢燒香,才會去參加直銷產品的活動。因為在這些活動中他們才感受到開心,感受到自己是被重視的,而且看起來也并不會花多少(一開始的時候)。

……

來源:知乎作者 JustinLiu

人口分布的馬太效應

從城鄉結構看2015年全國人口中城鎮常住人口77116萬人,占總人口比重(常住人口城鎮化率)為56.10%,比上年末提高1.33個百分點。結合中國的城市化進程,人口向大城市集中的趨勢仍將繼續。

所以,中國的一線城市及城市群吸引力依然巨大,其次是各省的省會城市及重點發展城市,而大量三、四線城市未來將逐步衰落。

最后,關于中國消費人口的總結就是一句話:

中國未來的消費人口總量會在2020年后逐步減少,青少年群體數量銳減,老年人口快速增加,并且人口分布集中于一、二線城市。

人口問題的數據太多,所以我就偷懶直接截圖用了許多其他的研究數據,見諒。接下來,我會在這一系列的最后一篇結合代際來談談消費的變遷。

- 該帖于 2016/9/7 13:10:00 被修改過