聯商專欄:2017年,新零售火遍大江南北。

2018年,他依舊沒有消退的跡象,反而升級趨勢顯著。

看過諸多關于新零售的討論、研究、分析、批評、質疑之后,筆者突然“靈光一閃”——這玩意兒是怕是“阿里爸爸”一場扭轉流量頹勢的陽謀!為啥有這么奇葩的想法?完全是因為最近拼多多火爆的引子。

臆想:新零售的真正緣起

拼多多一個被大眾普遍評價為“專售劣質商品,容納淘寶棄兒商戶”的電商平臺居然在逆“消費升級”的大勢下異常火爆,博足了眼球,甚至大家都在討論這家伙會不會取代淘寶?這疑問的背后多少道出了淘寶的“雛形”與現實的尷尬,有數據顯示,卸載淘寶APP的客戶流向下載拼多多的高達50%!難怪坊間有淘寶成立專門針對拼多多的部門迎戰的傳聞!

今天,筆者不想參與討論拼多多替代淘寶的可能性,筆者想談談,拼多多火爆的背后對于阿里零售究竟意味著什么?籍此探尋新零售背后隱藏的事實!

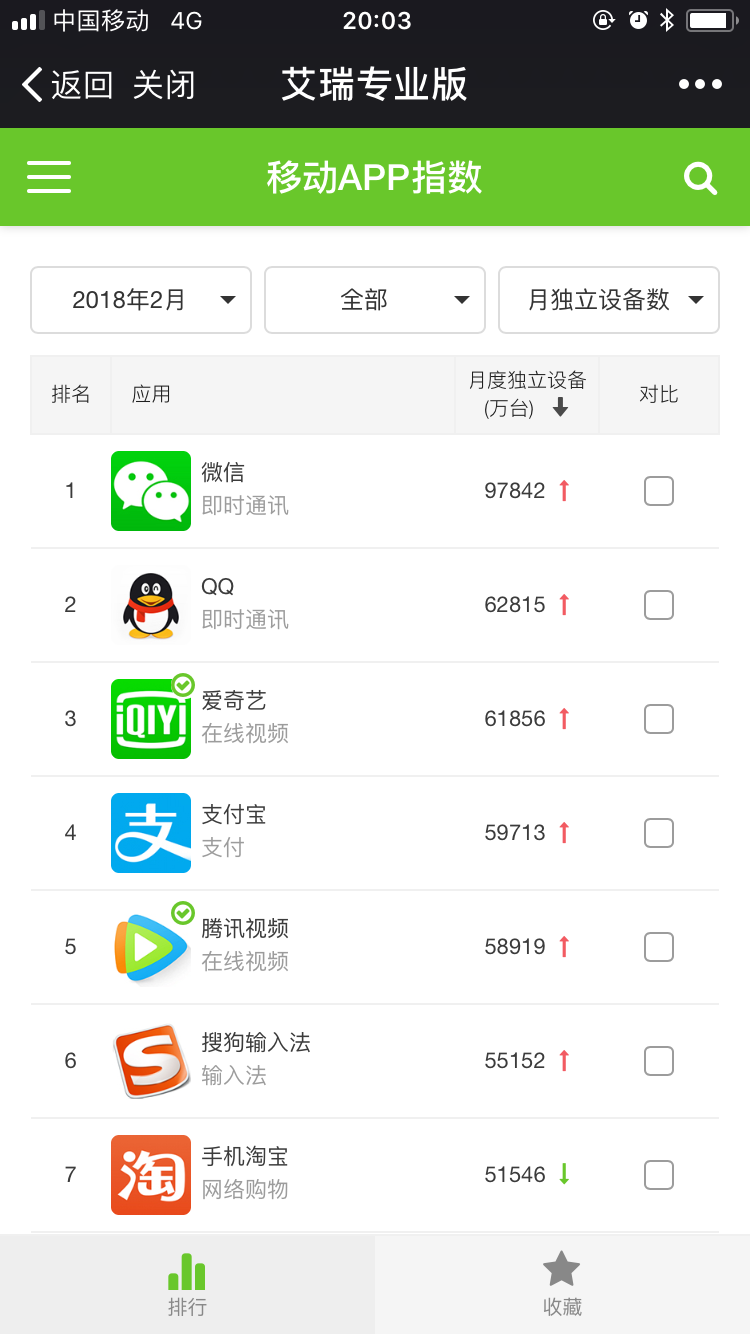

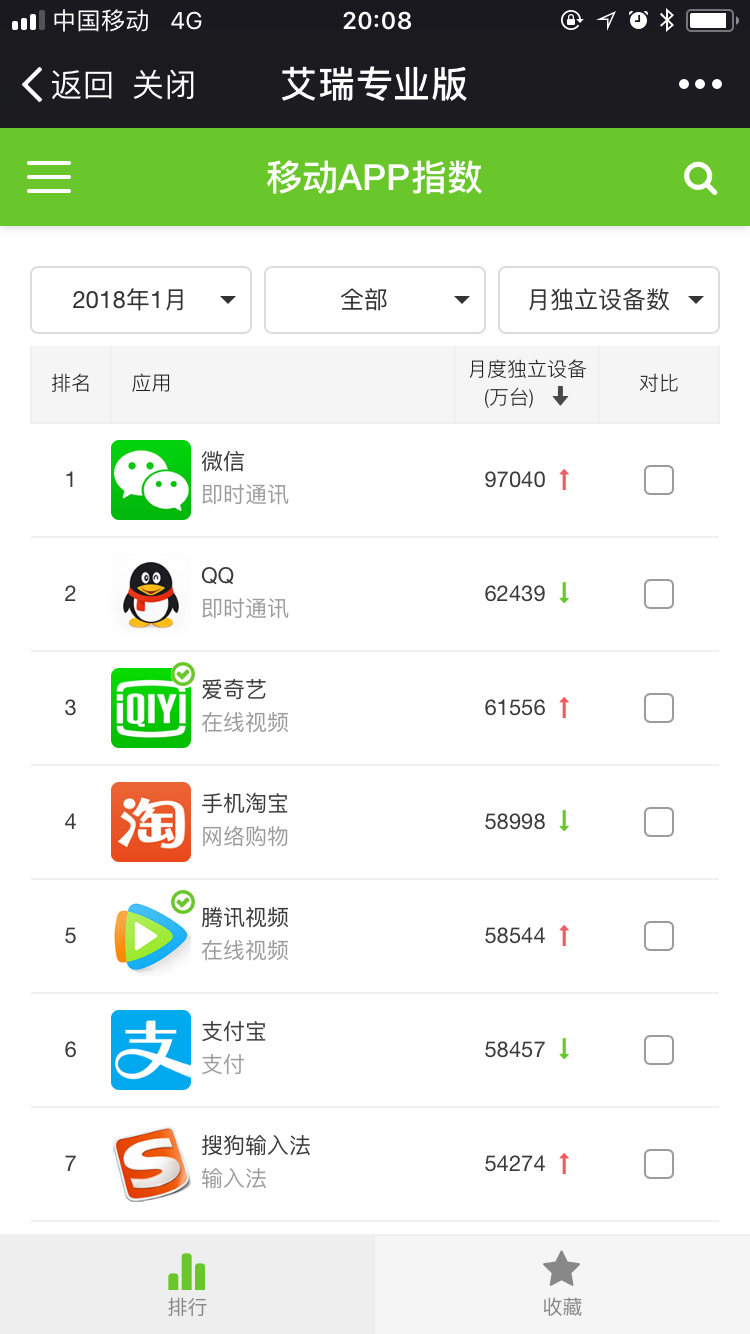

拼多多的火爆,源自社交場景的應用。我想這大家應該是沒有異議的。而他搭載的平臺恰好就是目前中國最大的社交平臺微信。據相關平臺數據顯示,目前微信在全球有超過10億的用戶,這就為本已十分成熟的社交場景應用提供了十分豐厚的流量資源。更重要的是這個引流終端一直處于巔峰狀態,似乎從來沒有被超越。在此,筆者援引艾瑞的數據用以佐證。

強大的用戶群為借助微信平臺衍生的電商平臺提供了豐厚的回報。京東、拼多多收益良多,這對于正日益失去流量的阿里來講絕對是一個嚴峻的考驗。早在2016年,各方數據就已經顯示電商增速正在放緩,為了進一步拓展網絡客流,向下級城市推進的“農村電商”應運而生。一時間,阿里、京東甚至物流出生的順豐都迫不及待地向鄉村進軍,然而結局僅僅成為了政府的一場“電商扶貧”新政,而對于電商的實際回報顯然遠遠未能達到預期,而電商大鱷也不能只將目光聚焦在那些看似美好的“處女地”上。如何謀求轉變呢?那么向三四線城市進軍如何?可嘆的是,越是下沉的城市居民,受社交影響的程度越大,微信早早占據了他們手中的陣地,阿里的多次嘗試均告失敗,支付寶無論怎么玩,社交的瑯琊榜上總是與盟主無緣,更別說開辟新的陣地了。大家應該還記得去年那場無底線的社交玩法吧?草草收場的支付寶用行動宣告:網絡社交,玩兒砸啦!

但是阿里的強大之處就在于敢于嘗試,憑借超大的經濟體量與影響力,再掀起一場波瀾,攪渾水塘再尋機會也是一場不錯的選擇。而且,這一次阿里一定要當好主角!2017年,中國零售證明了阿里,你贏了!

新零售為阿里零售帶來了新流量

在一陣陣輿論攻勢下,新零售的概念與氛圍早已在零售圈沸騰起來,可究竟啥玩意兒堪稱新零售,一時半會兒還真說不清楚,既然大家都在迷茫,那么阿里以引領者的姿態給你答案——盒馬鮮生!以這個為樣本,雖然不是唯一的模式,但是線上線下的融合絕對就是新零售的真諦!為了能將這個模式快速鋪開,在打開局面之時還不忘記帶上支付寶,搞一場“拒收現金”的話題惹眼。抓住生鮮、餐飲、外賣三個點,盒馬快速在業內引發高度關注,成為業內學習新零售的絕對標桿。即使是超級物種,恐怕也不得不承認是在盒馬的啟發下才誕生的吧?

恰逢實體零售的寒冬來臨,大家都在尋求新的突破口,2017年,連一直唯一只開店不關店的大潤發都忍不住要關店止損,實體零售似乎哀鴻遍野!這時盒馬的異常火爆,誰還能視而不見呢?趕緊熱情似火地擁抱新零售吧!那么就依葫蘆畫瓢:生鮮+餐飲+外賣+百貨,新零售遍地開花!

諸多賣場通過裝潢“升級”,增加餐飲占比,增加進口生鮮,外接外賣平臺,齊刷刷走上了新零售的陽光大道。可是這真是阿里的新零售嗎?

實體的需要的增量與阿里要求的增量恐怕不是一回事。阿里在控股了銀泰、三江兩個浙江地區的實體后發現,雖然他們擁有區域的流量王者實力,可是對于阿里這個全國的霸主需求實在差距太遠,遠遠無法支撐阿里的流量要求,瞄準超級連鎖大鱷,轉化線下流量反哺線上,助力天貓品牌,這才是阿里所需要的。要知道,阿里在美上市的主要業務還是網絡零售!

憑借著強大的資金優勢和互聯網技術優勢,阿里攻城略地,將頗具實力的實體零售大半收歸旗下,為線上引流打下了堅實的基礎。這才是他需要的!

實體零售在新零售的路上能走多遠?

在經過一番選擇之后,實體零售已經基本站隊完成。無論是擁抱阿里還是聯袂騰訊,背后的邏輯都是新零售的線上線下的融合。融合的實質其實仍舊是流量的互補。那么問題來了,流量互補,必須是各自動態增長才能最終雙贏,否則一方死等另一方,最終只是消耗優勢方雙雙走向毀滅。那么線上、線下的新增流量怎么來?

就目前開看,實體的聚客其實無外乎還是依靠餐飲與生鮮作為主要的手段,其實這在很早就已經成為賣場和購物中心的手段,只是二者在比例、展現形式上有所差異。大家應該不會忘記本世紀初各大超市曾一度流行的開放式的小吃餐飲集中區,以四川冒菜、麻辣燙、關東煮、蓋澆飯、面條等“快餐”集聚了一定數量的客人,可是很快,由于口感與用餐環境等原因,這些嘗試宣告失敗。而現在各生鮮店打出現場加工的招牌,雖然讓大家新鮮,可是加工耗時較長,用餐環境擁擠,等待時間過長等等缺陷勢必也難逃被拋棄的命運。至于利用進口海鮮,如帝王蟹、大龍蝦等來拉攏所謂中產階級,筆者認為這都是短期的,因為之所以目前海鮮火爆,那是因為漫長的匱乏在短時間內釋放產生的增量當然是明顯的,可是當各個地方遍地開花,那么市場也就飽和了,更重要的是,這些都不是中產階級的日常,不要把“消費升級”想象的太美好,“錢多人傻”的局面不會維持太久。所以,實體的引流還得考慮更實際,更持久的方向,別被新花樣給迷了眼。

而更讓人擔憂的是,隨著制造業的低迷,資本對零售市場的關注達到了前所未有的高度,實體零售融資的機會越來越多,而互聯網企業更是融資高手,當實體與資本綁定之后,利用概念快速賺取回報就十分普遍,實體零售難免會被資本綁架,漸漸忘記了所謂的“零售初心”。

到底實體的流量從哪里來?

筆者認為是分工,不是融合!

亞當斯密對于社會發展的論斷中,勞動分工是得到人們的認同的。那么互聯網的發展是否就能重新定義發展的動力了呢?筆者認為并沒有,恰恰相反,電商發展的背后正是社會分工的充分體現,不同的消費群體選擇不同的消費渠道,不同的消費人群選擇不同的商品。淘寶海量的商品與賣家最終還是精細的劃分種類與風格,然后才有了小而美的凡客誠品的問世,才有了聚美優品的發展,而與此同時,實體零售的消費群體并沒有數量級的減少。這說明,在未來的實體零售中,把握精準的顧客群,仍然是最重要的方向,大而全的粗放經營搭配“時尚”的零售概念,挽救不了過往的頹勢。更重要的是,消費者對實體的偏愛似乎又在回暖,只是這次來的選擇性更強,用什么樣的style來迎接他們,實體零售需要有更多的考量。

總之,電商的流量之爭還將繼續,輕資產的電商變換招式極快,實體零售則要更加謹慎做好選擇。當模式都同一,當未來都美好的時候,冷靜想想這背后到底是否隱藏著大坑。祝2018年的實體零售,找到自己的模式。

靖安先生- 該帖于 2018/3/18 11:04:00 被修改過

主站蜘蛛池模板:

国产免费一区二区三区

|

国产精品高清在线观看

|

一级黄色录像视频

|

黄色片在线观看视频

|

精品久久精品久久

|

国产精品入口久久

|

黄在线看v|

亚洲精品二区

|

女人久久久久久久

|

亚洲a精品|

久久久久成人精品

|

日韩av一区二区三区四区

|

人人射人人

|

精品视频一区二区三区四区

|

亚洲一级毛片

|

久久一级

|

91九色国产视频

|

成人亚洲精品久久久久软件

|

黄视频网站免费看

|

久久视频精品

|

精品国产91亚洲一区二区三区www

|

亚洲日韩成人

|

欧洲成人一区

|

成人在线h|

黄色成人免费看

|

欧美9999

|

在线免费观看羞羞视频

|

国产精品日本欧美一区二区三区

|

夜夜天天操

|

国产精品久久久久久吹潮

|

久久精品一区视频

|

国产精品久久精品

|

国产性×xxx盗摄xxxx

|

亚洲电影一区

|

亚洲视频在线看

|

天天狠狠操

|

精产国产伦理一二三区

|

欧美一区二区三区四区五区

|

日日操狠狠操

|

99久久久久久

|

国产精品毛片在线

|

亚洲二区在线观看

|

国产乱视频

|

国产激情视频

|

国产精品色在线网站

|

日韩手机电影

|

成人国产精品免费观看

|

欧美中文字幕在线

|

国产精品久久久久久久美男

|

黄色a三级|

一级毛片国产

|

国产精久久

|

超碰在线播

|

日韩精品小视频

|

亚洲国产成人av好男人在线观看

|

在线日韩中文字幕

|

欧美精品免费在线

|

狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月

|

青青草国产在线

|

国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟

|

高清一区二区三区

|

日韩中文一区二区三区

|

人人射人人插

|

日韩精品一区二区三区

|

天天亚洲综合

|

综合一区

|

国产精品色综合

|

青草久操

|

在线视频一二区

|

荡女妇边被c边呻吟视频

|

91在线影院|

亚洲乱码二区

|

成人网18免费网站

|

日韩精品久久久久久

|

欧美综合婷婷

|

国产探花

|

日韩电影免费在线观看中文字幕

|

欧美一区三区

|

久久九九这里只有精品

|

亚洲视频在线观看

|

成人三级视频网站

|

欧美成年网站

|

天天人人精品

|

男女视频一区二区

|

91色视频在线观看

|

成人在线免费视频

|

亚洲成人一区二区三区

|

久久精品一区二区三区不卡牛牛

|

麻豆精品一区二区

|

欧美啊v|

日韩精品一区二区三区在线观看

|

久久视频一区二区

|

色com|

国产中文字幕一区二区三区

|

性色视频在线观看

|

最新黄色网页

|

在线看一区

|

国产成人在线看

|

一区二区三区四区在线播放

|

国内精品视频

|

国产伊人一区

|

天天干天操

|

国产情侣在线视频

|

日韩a∨精品日韩在线观看

山岸逢花在线

|

中文字幕精品一区二区三区精品

|

最新天堂中文在线

|

日韩一区免费观看

|

欧美日韩一区二区三区在线观看

|

欧美一区中文字幕

|

日韩二区三区

|

黄色午夜

|

日韩国产欧美一区

|

韩国精品视频在线观看

|

亚洲精品一区二区三区

|

精品一区二区三区在线观看

|

色综合视频

|

成人精品视频一区二区三区

|

日韩欧美在线综合

|

日韩国产一区二区三区

|

高清国产午夜精品久久久久久

|

久久中文字幕一区

|

日韩高清一区二区

|

久操草|

亚洲国产精品第一区二区

|

国产一级纯肉体一级毛片

|

成年网站在线

|

综合一区二区三区

|

欧美视频区

|

中文久久

|

一区二区三区国产

|

欧美黄视频在线观看

|

欧美国产精品久久久

|

六月综合激情

|

亚洲精品欧美视频

|

欧美久久久久久久

|

亚洲一区二区三区免费在线观看

|

一区二区精品在线

|

欧美精品一区二区三区在线四季

|

狠狠操操

|

国产精品1区2区3区

国产在线观看一区

|

国产一级一级国产

|

天天草天天干天天

|

国产在亚洲 线视频播放

|

亚洲一区免费视频

|

三级欧美在线观看

|

欧美成人精品一区二区男人看

|

国产精品久久久久久

|

日韩久久一区

|

日韩精品视频在线观看免费

|

成人网av|

欧美色综合天天久久综合精品

|

人人av在线|

麻豆国产露脸在线观看

|

午夜欧美一区二区三区在线播放

|

成人av福利

|

成av在线

|

国产精品久久久久久久久久久久久久

|

久久久av

|

julia中文字幕久久一区二区

|

国外成人在线视频网站

|

狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97

|

久久综合久久久

|

亚洲国产精品99久久久久久久久

|

www.国产一区

|

成人免费视频网站在线观看

|

国产农村妇女精品一二区

|

超碰一区

|

欧洲一区|

久久国产精品亚洲

|

欧美日韩在线视频一区二区

|

欧美国产精品

|

av在线免费播放

|

另类免费视频

|

色站综合

|

亚洲一区二区三区免费

|

欧美日韩在线精品

|

亚洲一在线|

欧美理伦片在线播放

|

午夜精品网站

|

成人免费视频网站在线观看

|

成人h动漫免费观看网站

|

av手机电影|

玖玖国产精品视频

|

日韩手机专区

|

精品久久久久久国产三级

|

亚洲精品久久

|

狠狠干狠狠操

|

狠狠操操

|

黄色片网站在线免费观看

|

一区视频|

色啪网站|

精品免费av

|

精品一区二区在线观看

|

最新国产中文字幕

|

日本成人久久

|

国产91在线播放精品91

|

av在线毛片

|

亚洲一区二区高清视频

|

天天久久

|

有码一区

|

porn一区|

日韩精品|

在线国产一区二区

|

一级黄色片看看

|

久久久av亚洲男天堂

|

日韩一区高清视频

|

欧美一区二区三

|

在线中文视频

|

亚洲高清久久

|

亚洲成a人v欧美综合天堂麻豆

|

亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀

|

能免费看av的网站

|

精品一区二区三区四区

|

黑色丝袜脚足j国产在线看68

|

天天综合网久久综合网

|

欧美1级

|

中文字幕av第一页

|

亚洲成人在线视频观看

|

国产精品九九九

|

久久1区|

欧美久久久久久久久久伊人

|

免费黄色在线视频网址

|

国产精品久久久久精

|

国产精品久久久久久网站

|

国产精品一区二区在线观看

|

欧美激情欧美激情在线五月

|

国产老女人精品毛片久久

|

亚洲视频一区在线播放

|

亚洲一区二区在线视频

|

色综合99|

理论片一区

|

欧美日韩亚洲一区

|

国产一级一级国产

|

久在线视频播放免费视频

|

亚洲一区二区中文

|

中文字幕亚洲欧美

|

免费成人av在线

|

亚洲免费视频在线观看

|

一区二区三区四区日韩

|

欧美日本韩国一区二区

|

亚洲精品66

|

成人黄页在线观看

|

日本不卡一区

|

欧美午夜影院

|

日韩视频精品

|

www国产网站

|

亚洲一区中文

|

亚洲精品乱码久久久久久9色

|

亚洲成人精品久久

|

亚洲97视频

|

亚洲二区在线

|

亚洲精品影院

|

午夜免费福利影院

|

91av在线免费看

|

91破解版在线 | 亚洲

|

亚洲国产高清在线

|

国产黄色在线观看

|

午夜影院免费视频

|

一级黄色影视

|

亚洲精品乱码久久久久久9色

|

天天狠狠操|

99视频这里有精品

|

国产成人欧美一区二区三区的

|

性欧美久久久

|

午夜精品网站

|

91日日夜夜|

色噜噜一区二区

|

国产91视频一区二区

|

亚洲欧美激情精品一区二区

|

91国内精品久久

|

日韩在线视频观看

|

久久99热精品免费观看牛牛

|

91精品在线播放

|

午夜视频

|

国产精品成人在线观看

|

91视频爱爱

|

国产精品久久久久久久久久大牛

|

91最新|

亚洲国产精品99久久久久久久久

|

亚洲精选久久

|

久草天堂

|

在线观看日韩av

|

成人综合在线观看

|

九九re|

伊人久久爱

|

九色 在线

|

久久亚洲精品视频

|

黄色免费网站在线看

|

国产精品毛片一区二区三区

|

日本黄色一级片免费看

|

久久九九国产精品

|

国产视频精品视频

|

久久精品视频亚洲

|

特一级黄色片

|

aaa在线

|

青娱乐一区

|

玖玖久久|

亚洲欧洲精品成人久久奇米网

|

综合色久

|

免费观看黄视频

|

亚洲国产午夜

|

99精品视频免费在线观看

|

色综久久

|

一区二区三区国产精品

|

亚洲精品乱码久久久久久9色

|

91视频专区|

日韩在线不卡

|

国产精品成人国产乱一区

|

在线视频一区二区

|

四虎永久免费影视

|

午夜社区|

一区二区在线免费观看

|

一二三四区视频在线观看

|

国产精品久久久久久久免费大片

|

免费在线看a|

国产精品美女久久久久久久久久久

|

国产在线一区二区三区

|

日本一区二区电影

|

国产精品一二三区视频

|

久久r精品

|

久久国产精品99久久久久久老狼

|

久久久久高清

|

婷婷色国产偷v国产偷v小说

|

黄色网址免费在线

|

精品视频在线视频

|

国产日韩欧美三级

|

国产一区二区精品在线观看

|

91精品国产欧美一区二区成人

|

亚洲国产一区二区三区四区

|

中出片|

欧美日韩91|

日韩精品三区

|

九九亚洲

|

国产xvideos免费视频播放

|

中文字幕99

|

中文字幕在线一区

|

无码日韩精品一区二区免费

|

欧美久久免费观看

|

男女中文字幕

|

免费黄色网址在线播放

|

日本一区二区三区视频免费看

|

日韩精品中文字幕一区二区三区

|

国产精品99久久久久久宅男

|

亚洲国产精品网站

|

91精品国产综合久久国产大片

|

一区二区在线看

|

中文在线一区二区

|

91精品国产91久久久久久久久久久久

|

日韩精品免费

|

精品九九

|

色图综合

|

日韩欧美精品一区

|

亚洲精品一区二三区不卡

|

国产一区二区视频在线

|

国内精品成人

|

日韩激情一区二区三区

|

亚洲欧洲一区二区

|

天天操狠狠操网站

|

日韩一区二区三区在线观看

|

欧美日韩免费一区二区三区

|

欧美日韩一级在线观看

|

www国产亚洲精品久久网站

|

久久福利

|

亚洲一区影院

|

国产精品亲子伦av一区二区三区

|

成人在线视频观看

|

日本国产一区二区

|

欧美激情一区二区三区四区

|

国产在线中文字幕

|

久久久久国产一级毛片高清版小说

|

亚洲成人久久久

|

一级毛片视频

|

国产精品欧美一区二区三区

|

av男人天堂网

|

国产一区二区免费

|

国产欧美综合一区二区三区

|

伊人网综合在线

|

亚洲精品女人久久

|

国产一级中文字幕

|

在线看亚洲

|

欧美一区在线视频

|

日韩在线中文字幕

|

欧洲另类二三四区

|

91精品国产一区二区

|

久久亚洲一区二区三区四区五区高

|

亚洲国产精品成人久久久

|

午夜影皖

|

91看片网站

|

久久久久一区二区三区

|

亚洲大片免费观看

|

国产精品美女视频一区二区三区

|

baoyu123成人免费看视频

|

日韩精品免费在线视频

|

美女福利网站

|

久久性

|

精品自拍视频

|

日韩综合色

|

毛片com|

国产一区不卡视频

|

免费v片|

黄色小视频在线观看

|

欧美全黄

|

一区免费视频

|

成人精品鲁一区一区二区

|

黄网在线免费观看

|

性开放xxxhd视频

|

亚洲aⅴ天堂av在线电影软件

|

日韩一区高清视频

|

免费看一区二区三区

|

欧美国产一区二区

|

红桃av一区二区

|

伊人干综合

|

久久国产精彩视频

|

久久国产精品久久久久久久久久

|

搜索黄色毛片

|

免费成人高清

|

色必久久

|

精品亚洲一区二区

|

特级毛片|

国产一级一级

|

黄色的视频免费

|

日韩视频一区在线观看

|

91久久久久久

|

久久精品一区二区三区四区

|

欧美日韩一区电影

|

亚洲精品在线国产

|

亚洲二区在线

|

免费一区二区三区

|

日本aa级毛片免费观看

|

亚洲自拍偷拍精品

|

久久久精品国产

|

国产精品久久久久久久美男

|

粉色午夜视频

|

我和我的祖国电影在线观看免费版高清

|

国产精品1区2区3区

午夜视频网站

|

在线日韩视频

|

夜添久久精品亚洲国产精品

|

男女黄网站|

国产成人高清

|

狠狠干美女

|

亚洲精品美女久久久

|

欧美精品二区

|

亚洲免费观看视频

|

国产成人av在线播放

|

国产日韩欧美综合

|

日韩视频在线观看中文字幕

|

成人久久18免费观看

|

你懂的免费在线观看

|

爱爱网址

|

午夜小视频免费

|

欧美一级免费观看

|

欧美日韩中文字幕

|

国产成人精品一区二区三区四区

|

www.国产精品|

一区二区三区高清

|

免费成人在线观看视频

|

先锋影音在线观看

|

亚洲综合视频

|

精品日韩在线观看

|

欧洲精品乱码久久久久蜜桃

|

欧美一级黄带

|

七七婷婷婷婷精品国产

|

亚洲精品一区久久久久久

|

国产一区网站

|

亚洲色图偷拍视频

|

青青草人人

|

亚洲 中文 欧美 日韩 在线观看

|

色综合一区二区三区

|

亚洲精品在线成人

|

亚洲男人的天堂网站

|

在线欧美日韩

|

久久久久久久91

|

久久精品亚洲精品

|

日韩精品一区二区三区

|

91资源在线|

亚洲视频在线观看

|

在线免费一级片

|

久久综合九色综合欧美狠狠

|

日本精品一区二区三区在线观看视频

|

精品久久久久久国产

|

一区二区三区国产免费

|

九九热在线免费视频

|

成人av综合

|

日本欧美一区二区

|

精品一二区

|

国产乱码精品1区2区3区

|

欧美日韩三级

|

欧美国产日本一区

|

久久伊人一区二区

|

国产在线视频a

|

一级性视频|

一级毛片免费看

|

欧美黄色一级

|

欧美日韩国产一区二区三区

|

激情欧美一区

|

欧美区国产区

|

黄色永久网站

|

精品久久久久久国产

|

中文av在线免费观看

|

久久久一区二区三区

|

丁香五月亚洲综合在线

|

欧美一区二

|

日本三级中国三级99人妇网站

|

色婷婷一区二区三区

|

久久久精品免费观看

|

欧美嘿咻

|

懂色av一区二区三区在线播放

|

av大片|

www.久久久久

|

日韩欧美一区二区三区久久婷婷

|

久久蜜桃av一区二区天堂

|

亚洲男人天堂2024

|

欧美日韩另类在线

|

国产视频h

|

日本久久影视

|

免费看黄视频网站

|

综合久久综合久久

|

亚洲国产精品久久久久

|

www.啪啪|

av在线成人

|

成人在线视频网

|

四虎免看黄

|

欧美精品91

|

一区二区影视

|

成人免费一区二区三区视频网站

|

中文字幕亚洲一区二区三区

|

国产亚洲成av人片在线观看桃

|

久久精品国产清自在天天线

|

伊人精品视频

|

一级一片免费看

|

亚洲自拍偷拍精品

|

婷婷色在线|

日本在线播放

|

99精品热

|

高清一区二区三区

|

久久久久久久国产精品

|

国产美女www爽爽爽免费视频

|

精产国产伦理一二三区

|

久久男女

|

亚洲精彩视频在线

|

亚洲精品久久久久久一区二区

|

日本久久网

|

中文天堂av

|

在线中文av

|

精品国产乱码久久久久久久软件

|

日韩在线一区二区

|

亚洲一区二区中文字幕

|

91婷婷射|

在线日韩

|

国产毛片在线

|

国产成人精品一区二区三区视频

|

成人黄色在线视频

|

中文字幕第100页

|

国产精品2区|

亚洲精品久久

|

国产精品一区一区

|

欧美日韩精品一区二区三区

|

一区二区免费

|

免费看国产一级片

|

欧美 中文字幕

|

亚洲欧美自拍视频

|

欧美精品成人一区二区在线

|

黄视频免费在线

|

欧美理论在线观看

|

国产xxxx成人精品免费视频频

|

成人av一区二区三区

|

欧美精品一二三

|

久久久久久网站

|

一区精品视频

|

夜夜操天天干

|

国产欧美一区二区精品性色

|

国产精品99久久久久久动医院

|

一区二区三区四区日韩

|

精品国产乱码久久久久久蜜柚

|

青娱乐一区

|

看真人视频a级毛片

|

精品国产第一国产综合精品

|

精品国产一区二区三区av片

|

亚洲成人精品

|

亚洲人成在线观看

|

一区二区三区四区在线

|

国产精品二区一区二区aⅴ污介绍

|

黄色片免费观看

|

久久久xxx

|

国产精品一区二区三

|

欧美video

|

精品欧美一区二区精品久久久

|

女朋友的闺蜜3韩国三级

|

午夜免费小视频

|

日韩三级

|

成人高清视频在线观看

|

一级女性全黄久久生活片免费

|

国产第一二区

|

麻豆自拍偷拍

|

日韩1区|

在线看成人片

|

国产在线h|

一区二区电影

|

精国产品一区二区三区

|

黄色av网站在线观看

|

欧美日韩一区二区在线播放

|

色玖玖|

久久久久国产精品午夜一区

|

在线观看精品视频网站

|

亚洲 欧美 在线 一区

|

久久久99精品免费观看

|

成人中文网

|

精品国产不卡一区二区三区

|

国产玖玖|

在线播放国产精品

|

国产精品久久久久久久久

|

海外中文字幕在线观看

|

成人在线免费视频

|

最新中文字幕

|

国产毛片一区二区

|

主站蜘蛛池模板:

国产免费一区二区三区

|

国产精品高清在线观看

|

一级黄色录像视频

|

黄色片在线观看视频

|

精品久久精品久久

|

国产精品入口久久

|

黄在线看v|

亚洲精品二区

|

女人久久久久久久

|

亚洲a精品|

久久久久成人精品

|

日韩av一区二区三区四区

|

人人射人人

|

精品视频一区二区三区四区

|

亚洲一级毛片

|

久久一级

|

91九色国产视频

|

成人亚洲精品久久久久软件

|

黄视频网站免费看

|

久久视频精品

|

精品国产91亚洲一区二区三区www

|

亚洲日韩成人

|

欧洲成人一区

|

成人在线h|

黄色成人免费看

|

欧美9999

|

在线免费观看羞羞视频

|

国产精品日本欧美一区二区三区

|

夜夜天天操

|

国产精品久久久久久吹潮

|

久久精品一区视频

|

国产精品久久精品

|

国产性×xxx盗摄xxxx

|

亚洲电影一区

|

亚洲视频在线看

|

天天狠狠操

|

精产国产伦理一二三区

|

欧美一区二区三区四区五区

|

日日操狠狠操

|

99久久久久久

|

国产精品毛片在线

|

亚洲二区在线观看

|

国产乱视频

|

国产激情视频

|

国产精品色在线网站

|

日韩手机电影

|

成人国产精品免费观看

|

欧美中文字幕在线

|

国产精品久久久久久久美男

|

黄色a三级|

一级毛片国产

|

国产精久久

|

超碰在线播

|

日韩精品小视频

|

亚洲国产成人av好男人在线观看

|

在线日韩中文字幕

|

欧美精品免费在线

|

狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月

|

青青草国产在线

|

国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟

|

高清一区二区三区

|

日韩中文一区二区三区

|

人人射人人插

|

日韩精品一区二区三区

|

天天亚洲综合

|

综合一区

|

国产精品色综合

|

青草久操

|

在线视频一二区

|

荡女妇边被c边呻吟视频

|

91在线影院|

亚洲乱码二区

|

成人网18免费网站

|

日韩精品久久久久久

|

欧美综合婷婷

|

国产探花

|

日韩电影免费在线观看中文字幕

|

欧美一区三区

|

久久九九这里只有精品

|

亚洲视频在线观看

|

成人三级视频网站

|

欧美成年网站

|

天天人人精品

|

男女视频一区二区

|

91色视频在线观看

|

成人在线免费视频

|

亚洲成人一区二区三区

|

久久精品一区二区三区不卡牛牛

|

麻豆精品一区二区

|

欧美啊v|

日韩精品一区二区三区在线观看

|

久久视频一区二区

|

色com|

国产中文字幕一区二区三区

|

性色视频在线观看

|

最新黄色网页

|

在线看一区

|

国产成人在线看

|

一区二区三区四区在线播放

|

国内精品视频

|

国产伊人一区

|

天天干天操

|

国产情侣在线视频

|

日韩a∨精品日韩在线观看

山岸逢花在线

|

中文字幕精品一区二区三区精品

|

最新天堂中文在线

|

日韩一区免费观看

|

欧美日韩一区二区三区在线观看

|

欧美一区中文字幕

|

日韩二区三区

|

黄色午夜

|

日韩国产欧美一区

|

韩国精品视频在线观看

|

亚洲精品一区二区三区

|

精品一区二区三区在线观看

|

色综合视频

|

成人精品视频一区二区三区

|

日韩欧美在线综合

|

日韩国产一区二区三区

|

高清国产午夜精品久久久久久

|

久久中文字幕一区

|

日韩高清一区二区

|

久操草|

亚洲国产精品第一区二区

|

国产一级纯肉体一级毛片

|

成年网站在线

|

综合一区二区三区

|

欧美视频区

|

中文久久

|

一区二区三区国产

|

欧美黄视频在线观看

|

欧美国产精品久久久

|

六月综合激情

|

亚洲精品欧美视频

|

欧美久久久久久久

|

亚洲一区二区三区免费在线观看

|

一区二区精品在线

|

欧美精品一区二区三区在线四季

|

狠狠操操

|

国产精品1区2区3区

国产在线观看一区

|

国产一级一级国产

|

天天草天天干天天

|

国产在亚洲 线视频播放

|

亚洲一区免费视频

|

三级欧美在线观看

|

欧美成人精品一区二区男人看

|

国产精品久久久久久

|

日韩久久一区

|

日韩精品视频在线观看免费

|

成人网av|

欧美色综合天天久久综合精品

|

人人av在线|

麻豆国产露脸在线观看

|

午夜欧美一区二区三区在线播放

|

成人av福利

|

成av在线

|

国产精品久久久久久久久久久久久久

|

久久久av

|

julia中文字幕久久一区二区

|

国外成人在线视频网站

|

狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97

|

久久综合久久久

|

亚洲国产精品99久久久久久久久

|

www.国产一区

|

成人免费视频网站在线观看

|

国产农村妇女精品一二区

|

超碰一区

|

欧洲一区|

久久国产精品亚洲

|

欧美日韩在线视频一区二区

|

欧美国产精品

|

av在线免费播放

|

另类免费视频

|

色站综合

|

亚洲一区二区三区免费

|

欧美日韩在线精品

|

亚洲一在线|

欧美理伦片在线播放

|

午夜精品网站

|

成人免费视频网站在线观看

|

成人h动漫免费观看网站

|

av手机电影|

玖玖国产精品视频

|

日韩手机专区

|

精品久久久久久国产三级

|

亚洲精品久久

|

狠狠干狠狠操

|

狠狠操操

|

黄色片网站在线免费观看

|

一区视频|

色啪网站|

精品免费av

|

精品一区二区在线观看

|

最新国产中文字幕

|

日本成人久久

|

国产91在线播放精品91

|

av在线毛片

|

亚洲一区二区高清视频

|

天天久久

|

有码一区

|

porn一区|

日韩精品|

在线国产一区二区

|

一级黄色片看看

|

久久久av亚洲男天堂

|

日韩一区高清视频

|

欧美一区二区三

|

在线中文视频

|

亚洲高清久久

|

亚洲成a人v欧美综合天堂麻豆

|

亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀

|

能免费看av的网站

|

精品一区二区三区四区

|

黑色丝袜脚足j国产在线看68

|

天天综合网久久综合网

|

欧美1级

|

中文字幕av第一页

|

亚洲成人在线视频观看

|

国产精品九九九

|

久久1区|

欧美久久久久久久久久伊人

|

免费黄色在线视频网址

|

国产精品久久久久精

|

国产精品久久久久久网站

|

国产精品一区二区在线观看

|

欧美激情欧美激情在线五月

|

国产老女人精品毛片久久

|

亚洲视频一区在线播放

|

亚洲一区二区在线视频

|

色综合99|

理论片一区

|

欧美日韩亚洲一区

|

国产一级一级国产

|

久在线视频播放免费视频

|

亚洲一区二区中文

|

中文字幕亚洲欧美

|

免费成人av在线

|

亚洲免费视频在线观看

|

一区二区三区四区日韩

|

欧美日本韩国一区二区

|

亚洲精品66

|

成人黄页在线观看

|

日本不卡一区

|

欧美午夜影院

|

日韩视频精品

|

www国产网站

|

亚洲一区中文

|

亚洲精品乱码久久久久久9色

|

亚洲成人精品久久

|

亚洲97视频

|

亚洲二区在线

|

亚洲精品影院

|

午夜免费福利影院

|

91av在线免费看

|

91破解版在线 | 亚洲

|

亚洲国产高清在线

|

国产黄色在线观看

|

午夜影院免费视频

|

一级黄色影视

|

亚洲精品乱码久久久久久9色

|

天天狠狠操|

99视频这里有精品

|

国产成人欧美一区二区三区的

|

性欧美久久久

|

午夜精品网站

|

91日日夜夜|

色噜噜一区二区

|

国产91视频一区二区

|

亚洲欧美激情精品一区二区

|

91国内精品久久

|

日韩在线视频观看

|

久久99热精品免费观看牛牛

|

91精品在线播放

|

午夜视频

|

国产精品成人在线观看

|

91视频爱爱

|

国产精品久久久久久久久久大牛

|

91最新|

亚洲国产精品99久久久久久久久

|

亚洲精选久久

|

久草天堂

|

在线观看日韩av

|

成人综合在线观看

|

九九re|

伊人久久爱

|

九色 在线

|

久久亚洲精品视频

|

黄色免费网站在线看

|

国产精品毛片一区二区三区

|

日本黄色一级片免费看

|

久久九九国产精品

|

国产视频精品视频

|

久久精品视频亚洲

|

特一级黄色片

|

aaa在线

|

青娱乐一区

|

玖玖久久|

亚洲欧洲精品成人久久奇米网

|

综合色久

|

免费观看黄视频

|

亚洲国产午夜

|

99精品视频免费在线观看

|

色综久久

|

一区二区三区国产精品

|

亚洲精品乱码久久久久久9色

|

91视频专区|

日韩在线不卡

|

国产精品成人国产乱一区

|

在线视频一区二区

|

四虎永久免费影视

|

午夜社区|

一区二区在线免费观看

|

一二三四区视频在线观看

|

国产精品久久久久久久免费大片

|

免费在线看a|

国产精品美女久久久久久久久久久

|

国产在线一区二区三区

|

日本一区二区电影

|

国产精品一二三区视频

|

久久r精品

|

久久国产精品99久久久久久老狼

|

久久久久高清

|

婷婷色国产偷v国产偷v小说

|

黄色网址免费在线

|

精品视频在线视频

|

国产日韩欧美三级

|

国产一区二区精品在线观看

|

91精品国产欧美一区二区成人

|

亚洲国产一区二区三区四区

|

中出片|

欧美日韩91|

日韩精品三区

|

九九亚洲

|

国产xvideos免费视频播放

|

中文字幕99

|

中文字幕在线一区

|

无码日韩精品一区二区免费

|

欧美久久免费观看

|

男女中文字幕

|

免费黄色网址在线播放

|

日本一区二区三区视频免费看

|

日韩精品中文字幕一区二区三区

|

国产精品99久久久久久宅男

|

亚洲国产精品网站

|

91精品国产综合久久国产大片

|

一区二区在线看

|

中文在线一区二区

|

91精品国产91久久久久久久久久久久

|

日韩精品免费

|

精品九九

|

色图综合

|

日韩欧美精品一区

|

亚洲精品一区二三区不卡

|

国产一区二区视频在线

|

国内精品成人

|

日韩激情一区二区三区

|

亚洲欧洲一区二区

|

天天操狠狠操网站

|

日韩一区二区三区在线观看

|

欧美日韩免费一区二区三区

|

欧美日韩一级在线观看

|

www国产亚洲精品久久网站

|

久久福利

|

亚洲一区影院

|

国产精品亲子伦av一区二区三区

|

成人在线视频观看

|

日本国产一区二区

|

欧美激情一区二区三区四区

|

国产在线中文字幕

|

久久久久国产一级毛片高清版小说

|

亚洲成人久久久

|

一级毛片视频

|

国产精品欧美一区二区三区

|

av男人天堂网

|

国产一区二区免费

|

国产欧美综合一区二区三区

|

伊人网综合在线

|

亚洲精品女人久久

|

国产一级中文字幕

|

在线看亚洲

|

欧美一区在线视频

|

日韩在线中文字幕

|

欧洲另类二三四区

|

91精品国产一区二区

|

久久亚洲一区二区三区四区五区高

|

亚洲国产精品成人久久久

|

午夜影皖

|

91看片网站

|

久久久久一区二区三区

|

亚洲大片免费观看

|

国产精品美女视频一区二区三区

|

baoyu123成人免费看视频

|

日韩精品免费在线视频

|

美女福利网站

|

久久性

|

精品自拍视频

|

日韩综合色

|

毛片com|

国产一区不卡视频

|

免费v片|

黄色小视频在线观看

|

欧美全黄

|

一区免费视频

|

成人精品鲁一区一区二区

|

黄网在线免费观看

|

性开放xxxhd视频

|

亚洲aⅴ天堂av在线电影软件

|

日韩一区高清视频

|

免费看一区二区三区

|

欧美国产一区二区

|

红桃av一区二区

|

伊人干综合

|

久久国产精彩视频

|

久久国产精品久久久久久久久久

|

搜索黄色毛片

|

免费成人高清

|

色必久久

|

精品亚洲一区二区

|

特级毛片|

国产一级一级

|

黄色的视频免费

|

日韩视频一区在线观看

|

91久久久久久

|

久久精品一区二区三区四区

|

欧美日韩一区电影

|

亚洲精品在线国产

|

亚洲二区在线

|

免费一区二区三区

|

日本aa级毛片免费观看

|

亚洲自拍偷拍精品

|

久久久精品国产

|

国产精品久久久久久久美男

|

粉色午夜视频

|

我和我的祖国电影在线观看免费版高清

|

国产精品1区2区3区

午夜视频网站

|

在线日韩视频

|

夜添久久精品亚洲国产精品

|

男女黄网站|

国产成人高清

|

狠狠干美女

|

亚洲精品美女久久久

|

欧美精品二区

|

亚洲免费观看视频

|

国产成人av在线播放

|

国产日韩欧美综合

|

日韩视频在线观看中文字幕

|

成人久久18免费观看

|

你懂的免费在线观看

|

爱爱网址

|

午夜小视频免费

|

欧美一级免费观看

|

欧美日韩中文字幕

|

国产成人精品一区二区三区四区

|

www.国产精品|

一区二区三区高清

|

免费成人在线观看视频

|

先锋影音在线观看

|

亚洲综合视频

|

精品日韩在线观看

|

欧洲精品乱码久久久久蜜桃

|

欧美一级黄带

|

七七婷婷婷婷精品国产

|

亚洲精品一区久久久久久

|

国产一区网站

|

亚洲色图偷拍视频

|

青青草人人

|

亚洲 中文 欧美 日韩 在线观看

|

色综合一区二区三区

|

亚洲精品在线成人

|

亚洲男人的天堂网站

|

在线欧美日韩

|

久久久久久久91

|

久久精品亚洲精品

|

日韩精品一区二区三区

|

91资源在线|

亚洲视频在线观看

|

在线免费一级片

|

久久综合九色综合欧美狠狠

|

日本精品一区二区三区在线观看视频

|

精品久久久久久国产

|

一区二区三区国产免费

|

九九热在线免费视频

|

成人av综合

|

日本欧美一区二区

|

精品一二区

|

国产乱码精品1区2区3区

|

欧美日韩三级

|

欧美国产日本一区

|

久久伊人一区二区

|

国产在线视频a

|

一级性视频|

一级毛片免费看

|

欧美黄色一级

|

欧美日韩国产一区二区三区

|

激情欧美一区

|

欧美区国产区

|

黄色永久网站

|

精品久久久久久国产

|

中文av在线免费观看

|

久久久一区二区三区

|

丁香五月亚洲综合在线

|

欧美一区二

|

日本三级中国三级99人妇网站

|

色婷婷一区二区三区

|

久久久精品免费观看

|

欧美嘿咻

|

懂色av一区二区三区在线播放

|

av大片|

www.久久久久

|

日韩欧美一区二区三区久久婷婷

|

久久蜜桃av一区二区天堂

|

亚洲男人天堂2024

|

欧美日韩另类在线

|

国产视频h

|

日本久久影视

|

免费看黄视频网站

|

综合久久综合久久

|

亚洲国产精品久久久久

|

www.啪啪|

av在线成人

|

成人在线视频网

|

四虎免看黄

|

欧美精品91

|

一区二区影视

|

成人免费一区二区三区视频网站

|

中文字幕亚洲一区二区三区

|

国产亚洲成av人片在线观看桃

|

久久精品国产清自在天天线

|

伊人精品视频

|

一级一片免费看

|

亚洲自拍偷拍精品

|

婷婷色在线|

日本在线播放

|

99精品热

|

高清一区二区三区

|

久久久久久久国产精品

|

国产美女www爽爽爽免费视频

|

精产国产伦理一二三区

|

久久男女

|

亚洲精彩视频在线

|

亚洲精品久久久久久一区二区

|

日本久久网

|

中文天堂av

|

在线中文av

|

精品国产乱码久久久久久久软件

|

日韩在线一区二区

|

亚洲一区二区中文字幕

|

91婷婷射|

在线日韩

|

国产毛片在线

|

国产成人精品一区二区三区视频

|

成人黄色在线视频

|

中文字幕第100页

|

国产精品2区|

亚洲精品久久

|

国产精品一区一区

|

欧美日韩精品一区二区三区

|

一区二区免费

|

免费看国产一级片

|

欧美 中文字幕

|

亚洲欧美自拍视频

|

欧美精品成人一区二区在线

|

黄视频免费在线

|

欧美理论在线观看

|

国产xxxx成人精品免费视频频

|

成人av一区二区三区

|

欧美精品一二三

|

久久久久久网站

|

一区精品视频

|

夜夜操天天干

|

国产欧美一区二区精品性色

|

国产精品99久久久久久动医院

|

一区二区三区四区日韩

|

精品国产乱码久久久久久蜜柚

|

青娱乐一区

|

看真人视频a级毛片

|

精品国产第一国产综合精品

|

精品国产一区二区三区av片

|

亚洲成人精品

|

亚洲人成在线观看

|

一区二区三区四区在线

|

国产精品二区一区二区aⅴ污介绍

|

黄色片免费观看

|

久久久xxx

|

国产精品一区二区三

|

欧美video

|

精品欧美一区二区精品久久久

|

女朋友的闺蜜3韩国三级

|

午夜免费小视频

|

日韩三级

|

成人高清视频在线观看

|

一级女性全黄久久生活片免费

|

国产第一二区

|

麻豆自拍偷拍

|

日韩1区|

在线看成人片

|

国产在线h|

一区二区电影

|

精国产品一区二区三区

|

黄色av网站在线观看

|

欧美日韩一区二区在线播放

|

色玖玖|

久久久久国产精品午夜一区

|

在线观看精品视频网站

|

亚洲 欧美 在线 一区

|

久久久99精品免费观看

|

成人中文网

|

精品国产不卡一区二区三区

|

国产玖玖|

在线播放国产精品

|

国产精品久久久久久久久

|

海外中文字幕在线观看

|

成人在线免费视频

|

最新中文字幕

|

国产毛片一区二区

|