聯商專欄:有錢才有江湖,沒錢只剩漿糊。娛樂圈的生意就是這樣。

12月10日阿里巴巴集團官宣:將增持阿里影業股權,由目前的49%提升至約50.92%。根據協議,阿里影業將以每股1.25港元向阿里巴巴集團發行10億股新股,通過這次股票發行籌集總額達12.5億港元(約11億元人民幣)。

交易完成后,阿里巴巴集團將對阿里影業實現實質控制,并在阿里影業董事會擁有大多數席位。

用阿里巴巴集團CEO張勇的話說:“此次增持更是集團為阿里影業投下的信心一票,我們將繼續通過資源投入及生態優勢,支持阿里影業把握電影業蓬勃發展所帶來的機遇。”

在小郝子看來,其中“信心”,一則來自于宏觀層面:今年前11月全國電影票房559億元,已經超過去年,全年增長10%已不成問題,電影市場已從2016年的低谷復蘇。

二則阿里集團層面,其螞蟻金服(布局金融科技)、阿里云(布局云計算、人工智能)、菜鳥網絡(布局物流)已經日漸成熟。此時,按阿里的“履帶戰略”,要向下一級未來“熱點”布局。

畢竟,多年前,馬云就定下“Health(健康)& Happiness(快樂)”的“雙H”戰略。如今,阿里影業在電影內容制作、渠道發行方面已有所建樹,正可以成為集團實現Happiness的戰略擔當。

而于阿里影業,也是好機會,結合外部環境的變化和產業周期的更替,尋求集團的支持,借此優化內部組織、業務結構,放大自己的優勢,后發先至。一杯敬時勢,一杯敬未來。甚至官宣第二天中午,“阿里巴巴增持阿里影業”仍占據了新浪熱搜榜,作為財經新聞這個表現實屬罕見。

無疑,此次增持絕不是某些“腹黑”的磚家、分析濕說的“應對貓眼上市”,加注“貓(眼)淘(票票)大戰”。

絕對控股的意義,是集團為阿里影業輸出資源、資金,使其在電影行業再造一個平臺,是更大的格局。專注于在線售票的貓眼真不是對手。

更重要的是,從此,阿里影業繼往開來,更有能力投入好內容,做電影圈的爆款收割機,優化行業價值鏈,再造出一個影視互聯網新門派。

貓淘大戰?不!是降維打擊

據媒體報道,12月6日貓眼在香港上市聆訊,預計最快明年1月份上市。令人驚嘆的是,計劃集資僅4億美元左右,較早前傳聞的10億美元大降60%。

沒錯,市場不好是一個方面,另一方面,打鐵自身不夠硬,格局太小,模式太老,也是沒辦法。

一位業內小哥哥告訴小郝子,本質上,貓眼和阿里影業根本不在同一量級,之前,貓眼渴望“貓淘大戰”,總拿在線售票業務和影業旗下的淘票票比售票占比——小兒科的玩法。

嗯,還是熟悉的配方,還是熟悉的味道。就像京東貼緊對標阿里,結果僅是天貓甩它一臉“呵呵噠”。

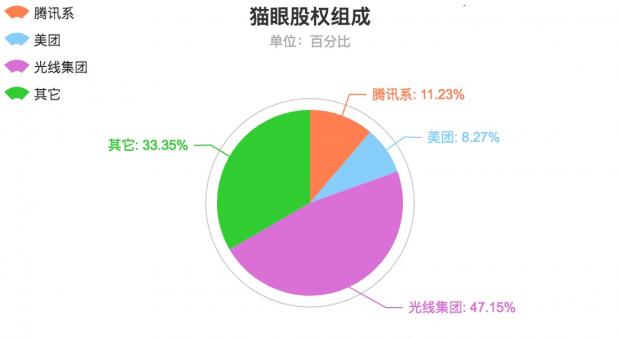

要知道,開創貓眼的美團,占股才剛過8%,而當年巨資入股的騰訊,如今也只占股11%,貓眼最大股東是占股47%的光線集團,它才是真“主人”。

這種情況下,騰訊、美團最多算財務投資者,貓眼不斷向外界宣告有微信倒流、美團引流,實在有點“自作多情”。

何況,馬化騰早闡述過“投資后,薄薄一層賦能,并不切入業務”,現在騰訊主營業務遭遇難題,已是自顧不暇;而美團上市后也只顧自己,集中精力做外賣、酒店,優化現金流。所謂“盟軍”真給不上力,貓眼終究還是得靠自己。

所以,貓眼合并娛票兒,暫時成為在線售票的第一又如何?最初它占比超70%,不一樣還是被拉下王座,最后不得不“報團取暖”,吞并微票、娛票兒才換來碎碎念的一點票務優勢。

其實就像淘票票總裁所說:凈現金流和用戶規模才是關鍵。因為前者意味著運營質量,后者代表平臺質量,如果這兩個指標夠好,平臺就極具競爭力。

的確,阿里集團不光是給11億元現金,還有背后整個集團系統的力量,那是N億用戶規模的力量。

就比如燃爆國慶檔的黑馬《無雙》,排片率26%、票房近7億元,它由阿里影業投資出品,聯合發行。

為了這部大片,影業聯動支付寶、花唄、優酷、口碑、UC等阿里生態資源,共同運作。通過數據分析,估計用戶偏好,例如,向優酷看過《無雙》預告片和熱衷港片的用戶推薦等……以此做精準化人群運作,力保影片上座率穩居國慶檔第一。

與之類似,由流量運營轉為大數據運營,《紅海行動》、《我不是藥神》、《西虹市首富》等票房大戶都是這樣脫穎而出。

此外,依靠集團賦能,阿里影業旗下阿里魚做衍生品授權,拿下精靈寶可夢等版權,讓LAMY 5000套皮卡丘限定版禮盒“雙11”開售即秒空,帶動該板塊業務由虧損1434萬元變為盈利3269萬元。

是的,阿里影業與阿里集團納了“投名狀”,那是它與集團小伙伴“一起沖”的節奏。而貓眼“組合”光線、美團、騰訊,是機械的、物理的,缺乏融合的共建、共營、共生,只能孤獨地喊“上”。

這讓人想起當年的格瓦拉,即便再努力,可惜卻不得不服從業界更大的格局和戰略,眼見著對手像《三體》那樣升維布局,自己被降維打擊,最終只能感慨:“都是時勢使然啊。”

好內容,引爆點,導火索

毋庸置疑,身在內容產業,一切場景皆為內容,一切內容都是生意,特別是現在,整個泛娛樂的核心思路都是“前端流量+后端平臺”,內容是聯動激發整個產業鏈的引爆點、導火索。

因此,阿里影業董事長兼CEO樊路遠才說:在夯實淘票票、阿里魚等基礎設施后,要重視優質內容制作,從創新宣發方式到豐富內容商業,為電影市場帶來增量、活力。

這就像《戰略的本質》所描述的:時移勢易,領導者必須有更好的“頂層設計”,用“戰略調色板”勾勒出新的畫面。

如今,票務上線率已超90%,拉動消費者從線下到線上的任務,基本完成。任何公司單純依靠票務補貼帶動“前端流量”,成本高、效果差,持久的價格戰,也未必能“拖垮”對手。

此時,更需要回歸內容本質,穩定輸出有分量的內容,尋求對應票房的增長,反過來刺激票務、宣發、衍生品售賣的發展,然后,它們相輔相成,彼此成就,打造出“馬太效應”的好者更好。

為此,阿里影業推出了“錦橙合制計劃”,計劃未來5年投入20部電影,主投、主控或者主宣發,進而支撐淘票票、阿里魚等板塊未來的高速增長。

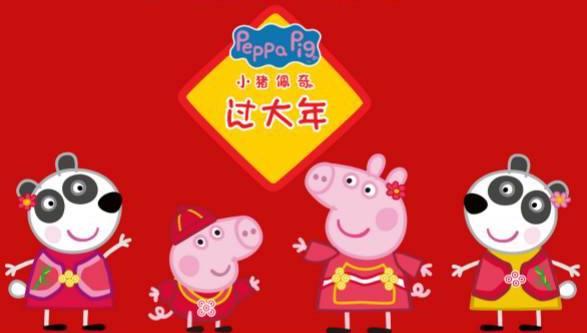

比如,已經拍攝完成的《小豬佩奇過大年》,它由阿里影業投資,定檔春節上映,寓意“豬年看佩奇”,那些生活里的喪,都可以被歡樂治愈。類似這種老少咸宜的“好故事、大情懷、正能量”,正是優質內容的方向。

的確,這種好內容,也許本身并不完美、浮華,但關鍵是:它能喚起你內心深處的七情六欲和浮于表面的五感六覺。

由此,上游內容的源頭活水,足以向下游延伸,從占據用戶時間、占領用戶心智,到把握渠道、掌握行業價值鏈,一切都順理成章。一句話:內容有爆點,執行能爆發。

更重要的是,當更多爆款出現,核心的內容、海量的用戶、大數據技術三者更多“碰撞”,內外重構、激蕩活力,提升用戶體驗、影片宣發、制片成功率,就變得越來越容易。

這樣一來,阿里影業更容易能沉淀出一套可持續、可復制的運營體系,對整條產業鏈的運作便駕輕就熟。

當然,這套互聯網玩法,光線等傳統玩家肯定學不會,畢竟它們數據不夠、技術落后、更缺乏直接用戶,投內容靠經驗、賭感覺,注定間歇性躊躇滿志,持續性不知所倚。

而按照上面的路數,阿里影業在阿里集團的支持下,再造一個影視互聯網的新門派,只是時間問題,畢竟,前人站住,后人站高。

沒錯,不按套路出牌,自己帶節奏打拼,阿里影業要發揮阿里巴巴生態的力量,回歸內容初心。顯然,這不是做一門生意,而是要開辟出一個長期的新局面。如此,才能真的“天變不足畏、對手不足法,流言不足恤”,不是么?

- 該帖于 2018/12/11 18:21:00 被修改過 主站蜘蛛池模板:

日韩精品一区二区三区在线观看

|

亚洲视频在线观看免费

|

日本一区二区三区四区

|

毛片一区二区三区

|

偷拍自拍第一页

|

国产亚洲精品精品国产亚洲综合

|

亚洲 成人 av

|

国产色播av在线

|

在线观看91视频

|

美女天堂

|

国产一区二区三区免费视频

|

精品亚洲一区二区

|

久久久久久久久久国产

|

精品国产欧美一区二区三区成人

|

91看片淫黄大片一级在线观看

|

久久精品久久久久久

|

成人欧美一区二区

|

亚洲精品一区久久久久久

|

人人九九精

|

91精品国产91久久综合桃花

|

国产精品一区二

|

97精品在线

|

www..99re|

国产一区二区三区久久

|

欧美高清一区

|

久久国产一区二区三区

|

精久久|

久久国产亚洲精品

|

黄免费观看

|

麻豆精品久久久

|

男人电影天堂

|

精品免费视频一区二区

|

视频一区在线播放

|

欧美日韩视频

|

亚洲www.|

日韩一区二区在线观看

|

亚洲综合区

|

国产精品成av人在线视午夜片

|

a在线观看

|

国产69久久

|

伦理午夜电影免费观看

|

www.色综合

|

欧美亚洲另类丝袜综合网动图

|

久久免费精品

|

荡女妇边被c边呻吟视频

|

99免费视频

|

亚洲精品国精品久久99热

|

精品国产综合

|

高清一区二区三区

|

黄色网在线|

国产成人在线电影

|

日本妇人成熟免费视频

|

亚洲精品乱码久久久久久按摩观

|

国产探花在线看

|

亚洲一区免费视频

|

国产精品久久影院

|

国产精品一区在线观看你懂的

|

99精品不卡

|

色综合成人

|

青娱乐一区

|

不用播放器的免费av

|

99国产精品99久久久久久

|

在线免费观看激情视频

|

日韩国产二区

|

国产免费观看一区二区三区

|

亚洲一区二区视频在线观看

|

国产精品视频导航

|

97人人看

|

久久欧美视频

|

亚洲一区二区中文字幕

|

亚洲免费观看

|

在线观看av国产一区二区

|

日韩天堂

|

日干夜干天天干

|

国产精品免费视频观看

|

国产另类一区

|

亚洲视频在线观看

|

欧美日本韩国在线

|

91精品国产乱码久久久久久久久

|

亚洲欧洲一区二区

|

日本毛片视频

|

在线观看中文字幕

|

欧美精品在线一区二区三区

|

亚洲色图p

|

欧美精品久久久

|

狠狠av

|

成人免费观看男女羞羞视频

|

日本精品网站

|

久久久精品国产

|

99国产在线视频

|

日本中文字幕一区二区

|

国产精品一区二区久久

|

亚洲精品一区二区三区

|

国产成人综合一区二区三区

|

在线一区观看

|

日韩精品中文字幕在线播放

|

午夜影视免费观看

|

亚洲国产天堂久久综合

|

黄色小视频在线免费观看

|

午夜电影网站

|

精品影视

|

色婷婷亚洲国产女人的天堂

|

久久国产欧美日韩精品

|

91麻豆精品国产91久久久久久

|

h视频网站在线

|

av香港经典三级级 在线

|

国产精品毛片久久久久久久

|

国产在线观看一区二区

|

国产精品一区二区三区四区

|

麻豆乱码国产一区二区三区

|

白浆在线

|

成人高清在线观看

|

欧美午夜精品久久久久久浪潮

|

午夜在线视频

|

最新精品在线

|

91精品国产欧美一区二区

|

国产日韩一区

|

欧美日韩一区二区三区免费视频

|

国产成人久久精品77777

|

91,看片

|

黄色一级大片视频

|

免费视频爱爱太爽了

|

欧美日韩在线免费

|

国产精品欧美一区二区三区

|

中文字幕视频在线

|

久久久久免费观看

|

欧美黄 片免费观看

|

91亚洲国产

|

日韩精品免费观看

|

成人在线小视频

|

91大片

|

伊人青青久

|

成年免费观看视频

|

中国91视频

|

欧美精品一区二区三区一线天视频

|

91蜜桃视频

|

91亚洲国产成人久久精品网站

|

五月天婷婷社区

|

在线成人免费观看www

|

日本久久精品电影

|

日韩欧美一区二区在线观看视频

|

www.五月婷婷|

国产精品欧美久久久久一区二区

|

国产成人精品午夜视频免费

|

综合网激情

|

亚洲高清电影

|

国产欧美日韩

|

a级片视频在线观看

|

玖玖久久|

av在线成人

|

国产精品18hdxxxⅹ在线

|

婷婷激情在线

|

五月婷婷色

|

毛片日韩

|

成人a网

|

成人国产精品久久

|

日韩精品一区二区三区

|

色精品|

亚洲高清久久

|

操她视频网站

|

成人免费视频在线观看

|

国产一区二区三区在线

|

国产小视频网站

|

午夜视频在线观看网站

|

国产三级精品三级

|

国产精品a一区二区三区网址

|

午夜国产影院

|

中文字幕在线观看av

|

精品国产一区二区三区成人影院

|

综合久久亚洲

|

九九精品视频在线观看

|

久久成人精品视频

|

国产一区二区在线免费观看

|

国产成人精品午夜视频免费

|

久在线视频

|

久久亚洲欧美日韩精品专区

|

成人免费在线电影

|

国产精品成人一区二区三区夜夜夜

|

久久亚洲一区二区三区四区五区高

|

国产亚洲精品精品国产亚洲综合

|

亚洲精品国产第一综合99久久

|

欧美成人精品在线观看

|

国产高清视频在线

|

99久久婷婷国产精品综合

|

久久亚洲一区二区三区四区

|

9色porny自拍视频一区二区

|

欧美福利一区

|

麻豆91视频

|

7878www免费看片

|

久久99精品国产91久久来源

|

www.色在线|

久草在线青青草

|

久久精品亚洲一区

|

91精品国产99久久久久久红楼

|

97久久久久久久久久久久

|

九九视频在线

|

99久久久久国产精品免费

|

亚洲高清免费视频

|

久久久久久午夜

|

欧美男人天堂

|

中文字幕亚洲字幕一区二区

|

午夜av影视

|

欧洲精品视频在线观看

|

国产精品99久久免费观看

|

精品久久一区

|

国产精品久久久一区二区

|

久久国产久

|

www.99精品|

久草网站|

操操操影院

|

黑人巨大精品欧美一区二区三区

|

国产日产精品一区二区三区四区

|

天堂中文资源在线

|

精品国产乱码久久久久久久软件

|

精品国产一区二区三区性色av

|

国产精品大片

|

久久久久久极品

|

99re免费视频精品全部

|

日韩欧美国产精品

|

色接久久

|

丁香在线|

精产国产伦理一二三区

|

欧美顶级毛片在线播放

|

久久六月|

日韩午夜视频在线观看

|

高清一区二区

|

免费午夜视频

|

天天操综

|

99国产精品久久久久久久

|

在线精品一区

|

三区在线|

一级片在线观看免费

|

欧美激情在线播放

|

国产精品国产精品国产专区不片

|

精国产品一区二区三区四季综

|

不卡一区二区三区四区

|

精品一区二区三区在线视频

|

久久久亚洲一区二区三区

|

欧美激情视频一区二区三区在线播放

|

日韩欧美精品在线

|

成人在线小视频

|

午夜激情视频在线观看

|

欧美国产一区二区三区

|

日产精品久久久一区二区

|

91精品综合久久久久久五月天

|

国产精品日韩在线

|

国产四区|

欧美日韩在线播放

|

色九九|

亚洲天天做|

日韩免费视频

|

国产伦精品一区二区三区四区视频

|

h视频免费|

精品国产乱码久久久久久88av

|

色精品视频

|

精品国产三级a在线观看

|

精品视频一区二区

|

欧美日一区二区

|

精品亚洲一区二区三区在线观看

|

美女在线视频一区二区

|

伊人二区

|

国产精品日韩欧美一区二区

|

国产精品久久久久久久久久新婚

|

久久成人精品一区二区三区

|

日韩成人精品视频

|

欧美一级免费在线观看

|

日韩欧美不卡

|

久久国内

|

久久成人精品

|

一级电影免费在线观看

|

国产91久久精品一区二区

|

欧美一区二区另类

|

欧美综合激情

|

欧美一区二区免费在线

|

农村末发育av片四区五区

|

中文字幕日韩在线

|

精品久久国产

|

情趣视频在线免费观看

|

国产日韩一区二区

|

日韩国产欧美精品

|

精品一区二区av

|

欧美一级全黄

|

一区二区三区四区日韩

|

日本成片视频

|

欧美日韩亚洲国产综合

|

亚洲激情视频在线播放

|

国产一区二区三区91

|

国产另类ts人妖一区二区

|

91久久久久久久久久久

|

国产精品日韩

|

亚洲成人在线观看视频

|

久久av一区

|

国产美女久久

|

成人一区二区在线

|

国产精品一区二区三区在线播放

|

色视频久久

|

免费国产在线视频

|

伊人天堂网

|

青青久久久

|

亚洲一区精品在线

|

久久国产午夜

|

成人日批视频

|

成人激情在线

|

免费av在线网站

|

三级免费毛片

|

在线视频这里只有精品

|

国产一区视频网站

|

一级片在线免费观看视频

|

国产激情|

日本乱偷中文字幕

|

日韩在线永久免费播放

|

黄久久久|

精品久久久久久久久久久

|

国产色婷婷精品综合在线播放

|

国产一区二区精品

|

国产第一区在线观看

|

黄色毛片视频网站

|

久久国产视屏

|

亚洲天堂中文字幕

|

日韩中文字幕无码一区二区三区

|

日本中文字幕在线播放

|

久久久精品区

|

久久不射电影网

|

国产精品久久久久久久久岛

|

免费黄色在线视频网址

|

91人人|

一区二区中文

|

91一区二区在线

|

国产精品成人一区二区

|

日韩激情欧美

|

欧美久久一级特黄毛片

|

国产精品第一国产精品

|

日韩福利影院

|

天天拍天天操

|

天天天天干|

中文字幕高清在线

|

美女久久

|

亚洲一区二区三区在线播放

|

欧美日韩一区二区三区在线观看

|

一级做a爰片性色毛片

|

国产99一区二区

|

中文字幕二区

|

北条麻妃一区二区三区在线观看

|

蜜桃av一区二区三区

|

免费午夜视频

|

欧美一级片免费观看

|

99久久久99久久国产片鸭王

|

天天天天干

|

日韩在线免费视频

|

一级黄色大片免费

|

国产成人a亚洲精品

|

视频久久精品

|

国产精品一区二区三区在线

|

亚洲久久久|

精品2区|

欧美久热|

国产av毛片

|

中文字幕一区在线观看视频

|

黄网站色大毛片

|

欧美一级艳情片免费观看

|

亚洲人成在线播放

|

av在线一区二区

|

手机在线不卡av

|

国产一级一级特黄女人精品毛片

|

日韩免费在线观看视频

|

成人精品一区二区三区中文字幕

|

毛片com|

一本a道v久大

|

国产一级毛片在线视频

|

一区二区精品

|

欧美日韩伊人

|

亚洲毛片网站

|

国产偷国产偷精品高清尤物

|

久久久久久久一区

|

国产视频自拍一区

|

中文字幕三区

|

欧美影

|

日日日日干干干干

|

一区二区精品视频在线观看

|

中文字幕日韩一区二区不卡

|

亚洲高清免费视频

|

色视频www在线播放国产人成

|

日韩三级视频

|

国产人免费人成免费视频

|

99re99|

久久精品99

|

欧美日韩国产一区二区三区不卡

|

国产在线观看91一区二区三区

|

欧美激情小视频

|

欧美精品在线一区二区

|

欧美午夜一区二区福利视频

|

欧美日韩亚洲国产综合

|

欧美一区日韩一区

|

欧美色综合天天久久综合精品

|

久久99精品久久久久久琪琪

|

亚洲久久

|

欧美午夜一区

|

国产在亚洲 线视频播放

|

久久久99精品免费观看

|

99久久久久国产精品免费

|

中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡

|

天天亚洲

|

日韩视频在线观看一区

|

久久精品

|

亚洲国产成人av好男人在线观看

|

国产一区二区影院

|

国产日韩欧美

|

久久久久久国产精品

|

五月婷婷丁香

|

午夜av电影院

|

精品国产乱码久久久久久88av

|

久热亚洲

|

精品久久99

|

色视频在线播放

|

在线日韩欧美

|

日韩精品免费在线观看

|

久草在线观看福利视频

|

国产精品欧美日韩在线观看

|

成人欧美一区二区三区在线播放

|

av大片在线观看

|

午夜免费电影

|

国产成人精品久久

|

日韩欧美精品在线

|

男女深夜视频

|

狠狠操麻豆

|

精品国产精品三级精品av网址

|

9999国产精品

|

日本一区视频在线观看

|

在线视频中文字幕

|

人人精久

|

亚洲免费资源

|

亚洲一区中文字幕在线观看

|

久久99国产精品

|

视频一区二区三区在线播放

|

精品国产一区在线

|

精品视频一区二区

|

成人国产精品视频

|

91在线视频免费观看

|

免费观看黄色一级大片

|

国产精产国品一二三产区视频

|

精品国产不卡一区二区三区

|

日韩精品一区二区三区四区视频

|

久久国产精品一区

|

欧美三级网|

日韩视频精品在线

|

午夜精品久久久久久久久

|

亚洲视频在线观看网站

|

国产在线观看一区

|

精品亚洲精品

|

久久综合久久综合久久综合

|

国内精品三级

|

天天天综合网

|

中文天堂av|

欧美精三区欧美精三区

|

天堂av一区|

麻豆91视频

|

亚洲小视频网站

|

无码日韩精品一区二区免费

|

亚洲欧美在线一区

|

天天艹视频

|

日本在线播放

|

精品免费国产

|

日日干夜夜干

|

欧美一区二区三区精品

|

欧美成人高清视频

|

欧美激情视频一区二区三区在线播放

|

欧美2区

|

成人av网站在线观看

|

国产精品久久久久一区二区三区

|

白浆在线

|

天天操夜夜操av

|

日韩中文一区二区

|

成人a在线视频免费观看

|

国产色网

|

亚洲精品久久久久久久久久久

|

日本免费视频在线观看

|

91破解版在线 | 亚洲

|

中国一级毛片

|

老司机福利在线观看

|

波多野结衣 一区二区三区

精品精品久久

|

国产农村妇女精品一二区

|

亚洲欧美综合一区

|

日韩视频一区二区三区

|

亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡

|

国产在线一区二区

|

九九热这里只有精

|

视频成人免费

|

久久久久久综合

|

日韩在线欧美

|

香蕉三级|

欧美午夜精品一区二区三区电影

|

久在线视频

|

久久综合一区

|

国产欧美精品一区二区

|

暖暖av|

久草视频在线首页

|

久久国产精品久久久久久久久久

|

婷婷在线视频

|

日本一区二区三区四区

|

在线观看国产

|

性国产xxxx乳高跟

|

久久69精品久久久久久久电影好

|

亚洲精品乱码8久久久久久日本

|

亚洲美女视频在线观看

|

欧美国产日韩精品

|

亚洲成人高清

|

午夜激情在线播放

|

可以看的毛片网站

|

91一区二区在线观看

|

婷婷成人免费视频

|

九九热免费精品视频

|

欧美 亚洲 另类 激情 另类

|

蜜桃免费视频

|

国产精品美女久久久久aⅴ国产馆

|

国产目拍亚洲精品99久久精品

|

91高清在线|

精品一区二区三区在线观看

|

精品久久久久久久久久久久久久久

|

热久久这里只有精品

|

日韩精品一区二区三区四区

|

嫩草视频在线观看免费

|

国产欧美综合一区二区三区

|

亚洲一区中文字幕在线

|

www.成人久久|

国产999免费视频

|

欧美一区二区三区免费在线观看

|

中文字幕亚洲二区

|

中文字幕在线免费观看

|

伊人精品

|

国产无套丰满白嫩对白

|

亚洲欧洲视频在线

|

亚洲一区二区三区在线免费观看

|

青青草在线免费视频

|

国产艳妇av视国产精选av一区

|

欧美精品一二三

|

欧美久久久久久

|

久久综合一区二区三区

|

依人久久

|

久久一视频

|

激情欧美日韩一区二区

|

国产精品视频久久久

|

男女视频在线观看

|

一级毛片黄

|

久久久免费视频播放

|

日本大人吃奶视频xxxx

|

a欧美

|

国产在线一区二区三区

|

日韩精品www|

欧美日韩成人在线视频

|

91在线免费观看

|

欧美日韩国产高清

|

在线手机电影

|

日韩一级免费在线观看

|

久久视频免费

|

国产精品99久久久久久www

|

天堂伊人网

|

亚洲精品午夜

|

日日爽

|

日本三级电影天堂

|

成人免费一区二区三区视频网站

|

精品国产一区二区三区四区

|

91精品国产乱码久久久久久久久

|

午夜影视免费观看

|

在线观看一区二区三区四区

|

日韩久久综合

|

精品久久久久久亚洲精品

|

日本不卡一区二区三区在线观看

|

久久国产欧美日韩精品

|

国产欧美在线

|

亚洲精品国产电影

|

97久久久国产精品

|

欧美一极视频

|

欧美人牲

|

国产精品视频

|

一区二区三区精品视频

|

97超碰在线免费

|

91av导航

|

日韩一区二区久久

|

81精品国产乱码久久久久久

|

成人av网页|

久久少妇免费看

|

蜜臀在线视频

|

国产1区2区3区

|

久久久久久免费视频

|

欧美a√

|

在线看亚洲|

亚洲国产精品一区二区久久

|

99视频免费

|

国产精品视频免费看

|

欧美日韩中文国产一区发布

|

日韩精品视频久久

|

免费在线日本

|

久草视

|

国产精品毛片久久久久久

|

青娱乐网

|

欧美日韩视频

|

美女久久一区

|

日韩国产欧美亚洲

|

91精品国产综合久久久久久漫画

|

欧美日韩亚洲国产

|

久久久久一区二区三区

|

久久久a|

欧产日产国产一区

|

黄毛片视频

|

国产在线二区

|

在线a视频

|

午夜精品视频

|

欧美aaa视频

|

91视频爱爱|

国产精品日韩三级

|

日韩免费一区

|

欧美激情一区二区

|

亚洲 欧美 激情 另类 校园

|

99精品欧美一区二区三区综合在线

|

久久精品色欧美aⅴ一区二区

|

主站蜘蛛池模板:

日韩精品一区二区三区在线观看

|

亚洲视频在线观看免费

|

日本一区二区三区四区

|

毛片一区二区三区

|

偷拍自拍第一页

|

国产亚洲精品精品国产亚洲综合

|

亚洲 成人 av

|

国产色播av在线

|

在线观看91视频

|

美女天堂

|

国产一区二区三区免费视频

|

精品亚洲一区二区

|

久久久久久久久久国产

|

精品国产欧美一区二区三区成人

|

91看片淫黄大片一级在线观看

|

久久精品久久久久久

|

成人欧美一区二区

|

亚洲精品一区久久久久久

|

人人九九精

|

91精品国产91久久综合桃花

|

国产精品一区二

|

97精品在线

|

www..99re|

国产一区二区三区久久

|

欧美高清一区

|

久久国产一区二区三区

|

精久久|

久久国产亚洲精品

|

黄免费观看

|

麻豆精品久久久

|

男人电影天堂

|

精品免费视频一区二区

|

视频一区在线播放

|

欧美日韩视频

|

亚洲www.|

日韩一区二区在线观看

|

亚洲综合区

|

国产精品成av人在线视午夜片

|

a在线观看

|

国产69久久

|

伦理午夜电影免费观看

|

www.色综合

|

欧美亚洲另类丝袜综合网动图

|

久久免费精品

|

荡女妇边被c边呻吟视频

|

99免费视频

|

亚洲精品国精品久久99热

|

精品国产综合

|

高清一区二区三区

|

黄色网在线|

国产成人在线电影

|

日本妇人成熟免费视频

|

亚洲精品乱码久久久久久按摩观

|

国产探花在线看

|

亚洲一区免费视频

|

国产精品久久影院

|

国产精品一区在线观看你懂的

|

99精品不卡

|

色综合成人

|

青娱乐一区

|

不用播放器的免费av

|

99国产精品99久久久久久

|

在线免费观看激情视频

|

日韩国产二区

|

国产免费观看一区二区三区

|

亚洲一区二区视频在线观看

|

国产精品视频导航

|

97人人看

|

久久欧美视频

|

亚洲一区二区中文字幕

|

亚洲免费观看

|

在线观看av国产一区二区

|

日韩天堂

|

日干夜干天天干

|

国产精品免费视频观看

|

国产另类一区

|

亚洲视频在线观看

|

欧美日本韩国在线

|

91精品国产乱码久久久久久久久

|

亚洲欧洲一区二区

|

日本毛片视频

|

在线观看中文字幕

|

欧美精品在线一区二区三区

|

亚洲色图p

|

欧美精品久久久

|

狠狠av

|

成人免费观看男女羞羞视频

|

日本精品网站

|

久久久精品国产

|

99国产在线视频

|

日本中文字幕一区二区

|

国产精品一区二区久久

|

亚洲精品一区二区三区

|

国产成人综合一区二区三区

|

在线一区观看

|

日韩精品中文字幕在线播放

|

午夜影视免费观看

|

亚洲国产天堂久久综合

|

黄色小视频在线免费观看

|

午夜电影网站

|

精品影视

|

色婷婷亚洲国产女人的天堂

|

久久国产欧美日韩精品

|

91麻豆精品国产91久久久久久

|

h视频网站在线

|

av香港经典三级级 在线

|

国产精品毛片久久久久久久

|

国产在线观看一区二区

|

国产精品一区二区三区四区

|

麻豆乱码国产一区二区三区

|

白浆在线

|

成人高清在线观看

|

欧美午夜精品久久久久久浪潮

|

午夜在线视频

|

最新精品在线

|

91精品国产欧美一区二区

|

国产日韩一区

|

欧美日韩一区二区三区免费视频

|

国产成人久久精品77777

|

91,看片

|

黄色一级大片视频

|

免费视频爱爱太爽了

|

欧美日韩在线免费

|

国产精品欧美一区二区三区

|

中文字幕视频在线

|

久久久久免费观看

|

欧美黄 片免费观看

|

91亚洲国产

|

日韩精品免费观看

|

成人在线小视频

|

91大片

|

伊人青青久

|

成年免费观看视频

|

中国91视频

|

欧美精品一区二区三区一线天视频

|

91蜜桃视频

|

91亚洲国产成人久久精品网站

|

五月天婷婷社区

|

在线成人免费观看www

|

日本久久精品电影

|

日韩欧美一区二区在线观看视频

|

www.五月婷婷|

国产精品欧美久久久久一区二区

|

国产成人精品午夜视频免费

|

综合网激情

|

亚洲高清电影

|

国产欧美日韩

|

a级片视频在线观看

|

玖玖久久|

av在线成人

|

国产精品18hdxxxⅹ在线

|

婷婷激情在线

|

五月婷婷色

|

毛片日韩

|

成人a网

|

成人国产精品久久

|

日韩精品一区二区三区

|

色精品|

亚洲高清久久

|

操她视频网站

|

成人免费视频在线观看

|

国产一区二区三区在线

|

国产小视频网站

|

午夜视频在线观看网站

|

国产三级精品三级

|

国产精品a一区二区三区网址

|

午夜国产影院

|

中文字幕在线观看av

|

精品国产一区二区三区成人影院

|

综合久久亚洲

|

九九精品视频在线观看

|

久久成人精品视频

|

国产一区二区在线免费观看

|

国产成人精品午夜视频免费

|

久在线视频

|

久久亚洲欧美日韩精品专区

|

成人免费在线电影

|

国产精品成人一区二区三区夜夜夜

|

久久亚洲一区二区三区四区五区高

|

国产亚洲精品精品国产亚洲综合

|

亚洲精品国产第一综合99久久

|

欧美成人精品在线观看

|

国产高清视频在线

|

99久久婷婷国产精品综合

|

久久亚洲一区二区三区四区

|

9色porny自拍视频一区二区

|

欧美福利一区

|

麻豆91视频

|

7878www免费看片

|

久久99精品国产91久久来源

|

www.色在线|

久草在线青青草

|

久久精品亚洲一区

|

91精品国产99久久久久久红楼

|

97久久久久久久久久久久

|

九九视频在线

|

99久久久久国产精品免费

|

亚洲高清免费视频

|

久久久久久午夜

|

欧美男人天堂

|

中文字幕亚洲字幕一区二区

|

午夜av影视

|

欧洲精品视频在线观看

|

国产精品99久久免费观看

|

精品久久一区

|

国产精品久久久一区二区

|

久久国产久

|

www.99精品|

久草网站|

操操操影院

|

黑人巨大精品欧美一区二区三区

|

国产日产精品一区二区三区四区

|

天堂中文资源在线

|

精品国产乱码久久久久久久软件

|

精品国产一区二区三区性色av

|

国产精品大片

|

久久久久久极品

|

99re免费视频精品全部

|

日韩欧美国产精品

|

色接久久

|

丁香在线|

精产国产伦理一二三区

|

欧美顶级毛片在线播放

|

久久六月|

日韩午夜视频在线观看

|

高清一区二区

|

免费午夜视频

|

天天操综

|

99国产精品久久久久久久

|

在线精品一区

|

三区在线|

一级片在线观看免费

|

欧美激情在线播放

|

国产精品国产精品国产专区不片

|

精国产品一区二区三区四季综

|

不卡一区二区三区四区

|

精品一区二区三区在线视频

|

久久久亚洲一区二区三区

|

欧美激情视频一区二区三区在线播放

|

日韩欧美精品在线

|

成人在线小视频

|

午夜激情视频在线观看

|

欧美国产一区二区三区

|

日产精品久久久一区二区

|

91精品综合久久久久久五月天

|

国产精品日韩在线

|

国产四区|

欧美日韩在线播放

|

色九九|

亚洲天天做|

日韩免费视频

|

国产伦精品一区二区三区四区视频

|

h视频免费|

精品国产乱码久久久久久88av

|

色精品视频

|

精品国产三级a在线观看

|

精品视频一区二区

|

欧美日一区二区

|

精品亚洲一区二区三区在线观看

|

美女在线视频一区二区

|

伊人二区

|

国产精品日韩欧美一区二区

|

国产精品久久久久久久久久新婚

|

久久成人精品一区二区三区

|

日韩成人精品视频

|

欧美一级免费在线观看

|

日韩欧美不卡

|

久久国内

|

久久成人精品

|

一级电影免费在线观看

|

国产91久久精品一区二区

|

欧美一区二区另类

|

欧美综合激情

|

欧美一区二区免费在线

|

农村末发育av片四区五区

|

中文字幕日韩在线

|

精品久久国产

|

情趣视频在线免费观看

|

国产日韩一区二区

|

日韩国产欧美精品

|

精品一区二区av

|

欧美一级全黄

|

一区二区三区四区日韩

|

日本成片视频

|

欧美日韩亚洲国产综合

|

亚洲激情视频在线播放

|

国产一区二区三区91

|

国产另类ts人妖一区二区

|

91久久久久久久久久久

|

国产精品日韩

|

亚洲成人在线观看视频

|

久久av一区

|

国产美女久久

|

成人一区二区在线

|

国产精品一区二区三区在线播放

|

色视频久久

|

免费国产在线视频

|

伊人天堂网

|

青青久久久

|

亚洲一区精品在线

|

久久国产午夜

|

成人日批视频

|

成人激情在线

|

免费av在线网站

|

三级免费毛片

|

在线视频这里只有精品

|

国产一区视频网站

|

一级片在线免费观看视频

|

国产激情|

日本乱偷中文字幕

|

日韩在线永久免费播放

|

黄久久久|

精品久久久久久久久久久

|

国产色婷婷精品综合在线播放

|

国产一区二区精品

|

国产第一区在线观看

|

黄色毛片视频网站

|

久久国产视屏

|

亚洲天堂中文字幕

|

日韩中文字幕无码一区二区三区

|

日本中文字幕在线播放

|

久久久精品区

|

久久不射电影网

|

国产精品久久久久久久久岛

|

免费黄色在线视频网址

|

91人人|

一区二区中文

|

91一区二区在线

|

国产精品成人一区二区

|

日韩激情欧美

|

欧美久久一级特黄毛片

|

国产精品第一国产精品

|

日韩福利影院

|

天天拍天天操

|

天天天天干|

中文字幕高清在线

|

美女久久

|

亚洲一区二区三区在线播放

|

欧美日韩一区二区三区在线观看

|

一级做a爰片性色毛片

|

国产99一区二区

|

中文字幕二区

|

北条麻妃一区二区三区在线观看

|

蜜桃av一区二区三区

|

免费午夜视频

|

欧美一级片免费观看

|

99久久久99久久国产片鸭王

|

天天天天干

|

日韩在线免费视频

|

一级黄色大片免费

|

国产成人a亚洲精品

|

视频久久精品

|

国产精品一区二区三区在线

|

亚洲久久久|

精品2区|

欧美久热|

国产av毛片

|

中文字幕一区在线观看视频

|

黄网站色大毛片

|

欧美一级艳情片免费观看

|

亚洲人成在线播放

|

av在线一区二区

|

手机在线不卡av

|

国产一级一级特黄女人精品毛片

|

日韩免费在线观看视频

|

成人精品一区二区三区中文字幕

|

毛片com|

一本a道v久大

|

国产一级毛片在线视频

|

一区二区精品

|

欧美日韩伊人

|

亚洲毛片网站

|

国产偷国产偷精品高清尤物

|

久久久久久久一区

|

国产视频自拍一区

|

中文字幕三区

|

欧美影

|

日日日日干干干干

|

一区二区精品视频在线观看

|

中文字幕日韩一区二区不卡

|

亚洲高清免费视频

|

色视频www在线播放国产人成

|

日韩三级视频

|

国产人免费人成免费视频

|

99re99|

久久精品99

|

欧美日韩国产一区二区三区不卡

|

国产在线观看91一区二区三区

|

欧美激情小视频

|

欧美精品在线一区二区

|

欧美午夜一区二区福利视频

|

欧美日韩亚洲国产综合

|

欧美一区日韩一区

|

欧美色综合天天久久综合精品

|

久久99精品久久久久久琪琪

|

亚洲久久

|

欧美午夜一区

|

国产在亚洲 线视频播放

|

久久久99精品免费观看

|

99久久久久国产精品免费

|

中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡

|

天天亚洲

|

日韩视频在线观看一区

|

久久精品

|

亚洲国产成人av好男人在线观看

|

国产一区二区影院

|

国产日韩欧美

|

久久久久久国产精品

|

五月婷婷丁香

|

午夜av电影院

|

精品国产乱码久久久久久88av

|

久热亚洲

|

精品久久99

|

色视频在线播放

|

在线日韩欧美

|

日韩精品免费在线观看

|

久草在线观看福利视频

|

国产精品欧美日韩在线观看

|

成人欧美一区二区三区在线播放

|

av大片在线观看

|

午夜免费电影

|

国产成人精品久久

|

日韩欧美精品在线

|

男女深夜视频

|

狠狠操麻豆

|

精品国产精品三级精品av网址

|

9999国产精品

|

日本一区视频在线观看

|

在线视频中文字幕

|

人人精久

|

亚洲免费资源

|

亚洲一区中文字幕在线观看

|

久久99国产精品

|

视频一区二区三区在线播放

|

精品国产一区在线

|

精品视频一区二区

|

成人国产精品视频

|

91在线视频免费观看

|

免费观看黄色一级大片

|

国产精产国品一二三产区视频

|

精品国产不卡一区二区三区

|

日韩精品一区二区三区四区视频

|

久久国产精品一区

|

欧美三级网|

日韩视频精品在线

|

午夜精品久久久久久久久

|

亚洲视频在线观看网站

|

国产在线观看一区

|

精品亚洲精品

|

久久综合久久综合久久综合

|

国内精品三级

|

天天天综合网

|

中文天堂av|

欧美精三区欧美精三区

|

天堂av一区|

麻豆91视频

|

亚洲小视频网站

|

无码日韩精品一区二区免费

|

亚洲欧美在线一区

|

天天艹视频

|

日本在线播放

|

精品免费国产

|

日日干夜夜干

|

欧美一区二区三区精品

|

欧美成人高清视频

|

欧美激情视频一区二区三区在线播放

|

欧美2区

|

成人av网站在线观看

|

国产精品久久久久一区二区三区

|

白浆在线

|

天天操夜夜操av

|

日韩中文一区二区

|

成人a在线视频免费观看

|

国产色网

|

亚洲精品久久久久久久久久久

|

日本免费视频在线观看

|

91破解版在线 | 亚洲

|

中国一级毛片

|

老司机福利在线观看

|

波多野结衣 一区二区三区

精品精品久久

|

国产农村妇女精品一二区

|

亚洲欧美综合一区

|

日韩视频一区二区三区

|

亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡

|

国产在线一区二区

|

九九热这里只有精

|

视频成人免费

|

久久久久久综合

|

日韩在线欧美

|

香蕉三级|

欧美午夜精品一区二区三区电影

|

久在线视频

|

久久综合一区

|

国产欧美精品一区二区

|

暖暖av|

久草视频在线首页

|

久久国产精品久久久久久久久久

|

婷婷在线视频

|

日本一区二区三区四区

|

在线观看国产

|

性国产xxxx乳高跟

|

久久69精品久久久久久久电影好

|

亚洲精品乱码8久久久久久日本

|

亚洲美女视频在线观看

|

欧美国产日韩精品

|

亚洲成人高清

|

午夜激情在线播放

|

可以看的毛片网站

|

91一区二区在线观看

|

婷婷成人免费视频

|

九九热免费精品视频

|

欧美 亚洲 另类 激情 另类

|

蜜桃免费视频

|

国产精品美女久久久久aⅴ国产馆

|

国产目拍亚洲精品99久久精品

|

91高清在线|

精品一区二区三区在线观看

|

精品久久久久久久久久久久久久久

|

热久久这里只有精品

|

日韩精品一区二区三区四区

|

嫩草视频在线观看免费

|

国产欧美综合一区二区三区

|

亚洲一区中文字幕在线

|

www.成人久久|

国产999免费视频

|

欧美一区二区三区免费在线观看

|

中文字幕亚洲二区

|

中文字幕在线免费观看

|

伊人精品

|

国产无套丰满白嫩对白

|

亚洲欧洲视频在线

|

亚洲一区二区三区在线免费观看

|

青青草在线免费视频

|

国产艳妇av视国产精选av一区

|

欧美精品一二三

|

欧美久久久久久

|

久久综合一区二区三区

|

依人久久

|

久久一视频

|

激情欧美日韩一区二区

|

国产精品视频久久久

|

男女视频在线观看

|

一级毛片黄

|

久久久免费视频播放

|

日本大人吃奶视频xxxx

|

a欧美

|

国产在线一区二区三区

|

日韩精品www|

欧美日韩成人在线视频

|

91在线免费观看

|

欧美日韩国产高清

|

在线手机电影

|

日韩一级免费在线观看

|

久久视频免费

|

国产精品99久久久久久www

|

天堂伊人网

|

亚洲精品午夜

|

日日爽

|

日本三级电影天堂

|

成人免费一区二区三区视频网站

|

精品国产一区二区三区四区

|

91精品国产乱码久久久久久久久

|

午夜影视免费观看

|

在线观看一区二区三区四区

|

日韩久久综合

|

精品久久久久久亚洲精品

|

日本不卡一区二区三区在线观看

|

久久国产欧美日韩精品

|

国产欧美在线

|

亚洲精品国产电影

|

97久久久国产精品

|

欧美一极视频

|

欧美人牲

|

国产精品视频

|

一区二区三区精品视频

|

97超碰在线免费

|

91av导航

|

日韩一区二区久久

|

81精品国产乱码久久久久久

|

成人av网页|

久久少妇免费看

|

蜜臀在线视频

|

国产1区2区3区

|

久久久久久免费视频

|

欧美a√

|

在线看亚洲|

亚洲国产精品一区二区久久

|

99视频免费

|

国产精品视频免费看

|

欧美日韩中文国产一区发布

|

日韩精品视频久久

|

免费在线日本

|

久草视

|

国产精品毛片久久久久久

|

青娱乐网

|

欧美日韩视频

|

美女久久一区

|

日韩国产欧美亚洲

|

91精品国产综合久久久久久漫画

|

欧美日韩亚洲国产

|

久久久久一区二区三区

|

久久久a|

欧产日产国产一区

|

黄毛片视频

|

国产在线二区

|

在线a视频

|

午夜精品视频

|

欧美aaa视频

|

91视频爱爱|

国产精品日韩三级

|

日韩免费一区

|

欧美激情一区二区

|

亚洲 欧美 激情 另类 校园

|

99精品欧美一区二区三区综合在线

|

久久精品色欧美aⅴ一区二区

|