藍鯊導讀:眼見很多團隊幾年的努力付諸東流,可惜可嘆。

作者 |琢石資本合伙人 王勇

編輯 |盧旭成藍鯊消費&琢石資本專欄:

這是琢石資本合伙人、藍鯊消費客座主筆王勇開辟的消費觀察專欄,這是第1篇文章。琢石資本既投資了遙望、快美等MCN機構,又投資了微念科技、好麥多等新銳品牌,對于新銳品牌如何靠小紅書、抖音、快手等短視頻平臺快速崛起有極深的體感。新銳品牌因近3-5年的流量紅利崛起,但短時間內并沒有普遍構建起長線的競爭力,當流量紅利的潮水褪去,只靠收縮投放,不過減緩了新銳品牌批量破產的趨勢。新銳品牌如何找到突圍之路?王勇給出了自己的思考。藍鯊消費歡迎各大投資機構、券商、咨詢顧問機構等一起開辟更多消費觀察專欄。

我將新銳品牌定義為因新渠道-電商、新流量-娛樂短視、新內容-小紅書、知乎等的滲透而崛起的消費品牌。

2020年大量新銳品牌根據流量陣地的變化,進行操作的遷徙。公司內部的團隊從天貓運營及分銷模式,逐漸過渡到抖音內容流量、店播、投流等+天貓陣地的雙線模式運作。不少公司的內容團隊快速增加,有趕超美妝品牌2016-2019年為搶奪媒體內容紅利而瘋狂增加內容團隊的趨勢。不少類目新銳品牌的內容團隊占到公司員工總數的1/3。

因抖音娛樂內容特性,小紅書的女性消費屬性,以及B站和知乎等不同平臺的人群屬性和內容偏好的不同,品牌需要非常強的內容跨平臺駕馭能力。現在大部分業績表現亮眼的新銳品牌,還是從一個平臺起,進而組合投放。

這批新銳品牌崛起的主要原因有:

1、平臺紅利(不僅聚集流量紅利、包括商品的數據化閉環和優化的能力);

2、新品類扁平化(原來穩定的傳統市場,新分小品類在傳統市場盈利模型難成立到有機會小閉環跑出初代的商業模式和基礎長線用戶);

3、內容的搶先的駕馭能力;

4、團隊從高緯競爭行業向在線和內容等低維競爭行業滲透的高勢能操作(如美妝團隊食品領域創業等);

5、電商成熟而隱蔽的分銷體系。即使上市公司也在廣泛使用的淘寶客、社交團購等渠道,新銳品牌更是愿意虧損買銷量。只有你想不到,沒有做不到。

外部良好的市場環境,中國經濟的崛起,中國消費品牌100-150個會成為世界500強之一,而中國新冠疫情治理的優秀和區域產業鏈的完整,以及中國龐大的多元消費結構產生了近三年的消費投資高峰期。

01

收縮投放,不過延緩了新銳品牌破產的趨勢

新銳品牌的估值和獲得投資與業績正相關。頭部主播對大部分新銳品牌銷售額影響巨大,造成興奮劑式的過渡,日常運營的投入和效能減弱。當平臺流量的質量和數量同步下滑,以及頭部主播坑位有限,大部分消費品牌,特別是食品、美妝品牌的壁壘差異不明顯。

這批新銳品牌,商業模型更多營銷驅動。即使在(寶潔等)品牌企業沉淀多年的團隊,剛開始品牌調性、定位等有一定的勢能,但真正運作起來依然無法擺脫現在的流量格局對商業模式的影響。

銷量與估值而非利潤與估值的模型,從某種程度上放大了創業團隊的急功近利,過于追求短期業績,忽視了企業體系的建設,產品及企業周期隨浪(流量)起伏。消費需求整體疲軟的情況下,它們可能產生不了太多的產業價值,反而會造成更多社會性的重復浪費。

近3-5年的流量爭奪的紅海競爭,包括已經拿到投資的團隊,大部分可能盈利模型長久無法成立。2020年底這種趨勢已經顯現。收縮投放的團隊,依然無法解決企業正向現金流問題,只不過延緩了破產的趨勢,熬下去罷了。

眼見很多團隊幾年的努力付諸東流,可惜可嘆。他們成了這一場前赴后繼為平臺收入提升的游戲的貢獻者。它們更多是看大盤,找機會,買斷關鍵詞,做抖音,搞直播的新電商模式的創新。對產業而言,這批新銳品牌很多可能貢獻不了太多價值。

拉長時間線看,消費品牌的產業貢獻與企業規模正相關。可喜可賀的是,有些新銳品牌逐漸擺脫了低價、強(投放)刺激模式,展現出產業化的特征。

02

消費龍頭企業具有哪些特征

讓我們還是回歸企業產業價值的本源來看新一代品牌的發展。10年后什么樣的品牌會成為產業巨頭?在這個階段可能會展現什么特征?中國市場的多元性,橫跨消費一二三四周期階段平錐形結構特征,我們只能根據產業發展規律進行分析。

分析之前,我們先看現在上市的消費公司有什么規律特征:

1、消費企業成長為產業龍頭需長周期。食品類企業要做到上市,平均需要20年左右,它們一般具有幾個特征:首先80-90年代最早實現了品類的工業化生產,效率提升,進而帶來的毛利潤優于行業,并用工業體系支撐銷售體系的擴充。毛利和凈利優勢的長期積累,造就了供應鏈、營銷隊伍、核心媒體投放、渠道追隨等閉環更高效。作為行業龍頭,它們帶動了行業制造、品牌、團隊、渠道素質的整體升級。

2、復合渠道模型10年方能成型。一個新品牌,一般在產品工業化后,還需要10年才能完成渠道的覆蓋和管控,最終各類型、各區域的渠道經過清洗之后才能實現規模盈利。渠道管理說到底是復雜的終端管理模型的上溯一體化實現高速運轉優化盈利的過程。新銳品牌團隊可以招聘優秀人才,但要從0-1建立一個線下零售的管理體系,此類人才在線下能力極強的傳統品牌也是奇缺無比。這就是頭部新銳品牌進入線下尚未看到(大規模的)成功案例的原因。有時候,線下模型的梳理時間可以利用SaaS后臺進行壓縮,但此處太多細節需要調整,成長曲線也不能夠無限制壓縮。

3、傳統品牌與新銳品牌市場段成長邏輯有形式差別,運作邏輯有不少相似之處。依然是新的相對高效的渠道流量紅利(傳統品牌與KA進入中國的發展,新銳品牌與電商和移動互聯網的普及)——>優勢大爆品——>供應鏈效率提升,毛利率提升——>經銷商和渠道歡迎度增加——>自建工廠管控品質和新品研發配合,同時再調整毛利率——>體系化經營——>打造持續的產品力優勢——>花錢投放保證曝光率。至于建立品牌相對高溢價的架構,要看團隊是否有這種眼光和格局。

03

新銳品牌如何構建長線能力

新銳品牌如何擺脫平臺流量、直播、高營銷費比、淘寶客等非自身競爭因素的依賴,實現健康的發展,以上規律分析或許能提供一定的借鑒。

首先,確定投放、渠道、品牌與產品之間的關系。

投放于產品,是杠桿與支點的關系。產品力主要體現在競爭維度X軸的價格帶定位,品牌辨識度、性價比、產品與服務等要素的集合。

另外,體現在支撐維度Y軸的產品的持續研發帶來的相對差異(剛需差異性會塑造相對有時效的差異性需求用戶的選擇的壟斷性,但其傳達效率需高度的技巧)、上游整合的毛利率、企業運轉效率等在企業毛利率和凈利率上的持續優化。

最后,整個平臺的紅利波動和行業競爭態勢的改變是Z軸。Z軸很重要,決定了市場機會和某渠道此品類的發展階段。

現在,傳統電商平臺中不少品類經過3-5年的品類滲透和電商平臺的刻意支持,已進入了成熟后的淘汰期。而內容平臺的轉化,銷售模式直播化,頭部主播的陣地轉化,淘汰的浪潮更大、更兇猛。無論品牌、TP、第三方服務公司都在大量地更替。

渠道于產品。電商平臺的分銷渠道,京東自營、小米生態渠道到現在依然存在紅利。但各自有其局限性。在線分銷體系隨著C店體系、綜合店鋪、社交電商日漸衰落逐漸變成高風險的渠道,品牌在這些渠道的深耕邏輯出現了根上的問題。線下渠道和終端受疫情和線上效率和服務體系雙重擠壓,自身流量結構已比較脆弱,或者整體處于收縮狀態。

效率決定新舊渠道生存和更替。傳統商業體、門店在交易效率的競爭中處于劣勢,場景尚需穩定陣地,服務對于大眾需求類型維度也力不從心。背后是商業地產的商業模式與在線經營具備的數據持續優化之爭。

品牌于產品,是衣服與人的關系。

不少品牌公司、廣告公司、設計公司出身的創始人,本身有審美優勢,如果他們在成熟的全球品牌公司工作過,產品的底線,審美和行業的高勢能,消費者洞察等綜合素質,會讓此類團隊站在全國甚至全球的高度去感知趨勢。

但殺出來的優秀企業需要的天時、地利、人和,不是單一品牌勢能能解決的。避免誘惑和自嗨,踏踏實實落地執行更能把握時代給予的機會。

喜歡“表演”的創始人,往往會分散太多精力在非企業核心競爭能力的要素上,沉醉在個人光環和能獲取流量的虛幻泡沫中。

這波新銳品牌之爭很多情況下變成了產品和設計之爭。如某些類目前幾名的品牌居然全部使用統一的供應鏈。多少有點像OEM工廠養的不同魚鷹,身上穿著不同品牌的LOGO來為自已捕捉用戶(魚)。供應鏈與品牌本質上是博弈關系。這樣品牌的價值到底在何處?中間還要忽悠投資人的錢,給平臺廣告費的提升做貢獻。

其次,毛利的優化。

看似簡單的(毛利)數值,實則是企業從營銷驅動——>品牌驅動——>產業能力驅動的進化的核心內涵式表現。我們可以把每個產品看成一個盈利單位,用戶租借or占用來達到自己目的,同時為此買單。我們要付出的成本結構和終端售價加價率相互交融就構成了企業的盈利基礎。

比如如何構建優于同行的高效投放能力?企業需要建立長線的投放優化策略,要建立容錯的紅利捕捉機制,還要有對負責人的類似投資收益的重獎重罰機制(尤為重要),內容與信息流投放之間的優秀組合等要素綜合的結果。階段性的領先開悟,無法保證長期與算法盲盒抗衡的ROI模型的穩定性,或延緩衰落的周期。還比如,如何看待工廠的問題?要不要自建,要不要投研發,投入多少等,都需要創始人以什么樣的標準做選擇。

總之,如果從產業價值角度去看,也許能給新銳品牌一個視角,從遠及近來看待自己。核心是長短競爭實力的體系化平衡發展。

新銳品牌需要構建的長線能力主要有:

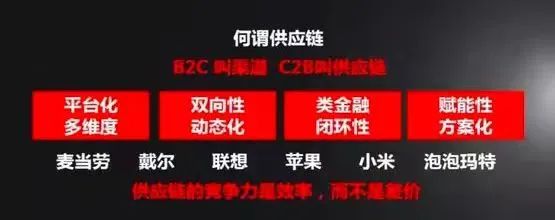

1、供應鏈自控能力。解決的是紅海競爭階段企業自有優勢產品的毛利率問題,以及供給的配合,品質管控及研發技術的應用速度問題。不懂供應鏈的企業,是用蠻力在市場中以“殺敵一千自損八百”的豪邁在造就OEM企業的繁榮。

2、研發能力。大家普遍認為,消費品是沒有研發壁壘的。我們還是拉長周期來看每個細分領域的競爭格局。非常重要的詞是“累加X時間”。縱觀全球消費巨頭的發展史,在當時的市場環境下,技術與企業模式創新結合,帶來了企業的發展,同時也引起產業的新舊更替。技術是社會發展的第一動力,也是企業長期積累和發展品牌的底層基礎。研發如何內化,如何體系化形成持續運轉的規則,是企業要解決的問題。這點上,新銳品牌需要改善的空間普遍還很大。如果能實現在電商體系下產品明顯的優勢,加上電商生態本身的高效,品類都可能被重新定義。如價格帶國產品牌的突破等產生強烈的進口品牌平替,及結構性市場龍頭企業。

3、管理能力。分為:

A 組織結構是骨架,穩定性與靈活性快速迭代中的平衡,需要經驗老到的創始人或通透清晰的機制。

B 激勵制度是血氧含量。激勵制度決定效率,特別是成本效率,是否能夠盈利,是否能夠活下去,就看激勵制度是否能調動員工長、中、短的主觀能動性,這也是很多企業,包括傳統企業發展規模天花板高低的基礎。

C 企業發展的驅動力,是投放與內容,還是產品等轉化成內部管理文化的聚焦性。公司價值觀必須統一,才能讓組織按統一步驟向前奔跑。否則就是老牛大破車,跑著跑著就跑丟了。

另外,涉及到企業內部流程的傳導效率,以用戶為中心真正要執行起來需要體系和智慧。畢竟,每個客戶滿意都有成本。

寫于2021年11月27日杭州到廣州飛機,疫情又來了,天冷了。

主站蜘蛛池模板:

亚洲国产精品一区二区久久

|

91精品国产乱码久久久久久

|

国产猛男猛女超爽免费视频网站

|

久久精品欧美

|

国产一区二区在线免费观看

|

国产精品第52页

|

国产日韩欧美视频

|

草久av|

欧美激情网址

|

亚洲精品一区二三区不卡

|

欧美日视频

|

欧美亚洲一

|

特级毛片|

999久久久国产999久久久

|

性欧美大战久久久久久久免费观看

|

国产视频综合

|

日韩日b视频

|

福利在线播放

|

欧美一区永久视频免费观看

|

国产日韩在线视频

|

日韩精品一区二区三区在线播放

|

日本黄色免费播放

|

依人成人综合网

|

日韩在线视频中文字幕

|

97视频在线免费观看

|

欧美精品中文字幕久久二区

|

精品一区久久

|

美国黄色毛片女人性生活片

|

成人欧美|

欧美视频在线一区

|

91视频免费观看

|

黄色三及毛片

|

欧美国产视频

|

一级一级毛片

|

在线成人国产

|

久草美女

|

一区二区不卡视频在线观看

|

亚洲三级在线观看

|

久久精品久久久久久久久久16

|

国产免费自拍视频

|

日韩资源|

久久成人国产

|

欧美污污

|

久久国产精品免费一区二区三区

|

亚洲精品一区二区网址

|

精品久久久网站

|

av在线免费看片

|

一区二区三区国产好

|

超碰人人插

|

午夜精品一区二区三区在线观看

|

成人欧美一区二区三区

|

日韩一区二区在线播放

|

免费国产网站

|

操到爽|

av在线免费观看一区二区

|

国产视频黄在线观看

|

国产亚洲欧美一区二区三区

|

国产精品入口久久

|

国产日韩欧美视频

|

在线精品一区

|

中文字幕在线观看第一页

|

成人免费一区二区三区

|

亚洲国产精品久久久

|

日韩精品在线播放

|

亚洲网站免费观看

|

中文字幕av一区二区三区免费看

|

亚洲91

|

亚洲成人二区

|

精品久久网

|

色性网站|

av免费网站在线观看

|

中国特级毛片

|

在线观看成人国产

|

欧美日韩中文字幕

|

中文字幕视频三区

|

日本一区二区三区免费观看

|

久久精品久久久

|

成人福利视频

|

欧美黄色片免费观看

|

毛片网页

|

国产91在线免费观看

|

男人的天堂在线视频

|

一区二区在线免费观看

|

日韩精品免费视频

|

成人18视频在线观看

|

国产亚洲视频在线

|

91极品在线|

日韩av电影在线免费观看

|

国产免费一区

|

国产精品一区二区在线观看

|

亚洲无吗电影

|

成人免费视频在线观看

|

日本黄色电影网站

|

欧美成人影院在线

|

国产精品99久久久久

|

精品国产依人香蕉在线精品

|

久久伊人久久

|

久久久久久久久久久久国产精品

|

国产精品久久久久久一区二区三区

|

亚洲青涩在线

|

激情久久久

|

国产在线看h

|

91麻豆产精品久久久

|

欧美成人精品一区二区男人看

|

精品伦精品一区二区三区视频

|

一区二区在线视频免费观看

|

亚洲免费影院

|

国产欧美日韩精品一区

|

国产精品美女久久久久久久网站

|

久草观看

|

九一在线观看

|

国产精品国产精品国产专区不片

|

91久久久精品视频

|

久久国产区

|

中文字幕日韩一区二区三区

|

黄色一级电影

|

国产女人网

|

久久婷婷国产麻豆91天堂

|

中文字幕欧美日韩

|

国产一区二区三区在线免费观看

|

精品三区

|

91免费观看

|

亚洲精选久久

|

一区二区三区在线免费观看

|

91精品国产综合久久久久久丝袜

|

成人免费黄色小视频

|

久久精品国产精品青草

|

国产精品福利网站

|

久久99国产精品免费网站

|

久在线

|

人人爱夜夜爽日日视频

|

久久精品视频网站

|

婷婷色在线|

黄版视频在线观看

|

欧美jizzhd精品欧美巨大免费

|

欧美三区视频

|

久久亚洲综合

|

亚洲精品国产偷自在线观看

|

国产精品免费视频一区

|

一级一级一级一级毛片

|

国产美女精品一区二区三区

|

国产免费观看一区二区三区

|

欧美久久精品一级c片

|

国产三级电影

|

成人福利视频

|

欧美日本国产

|

日韩精品一区在线

|

亚洲精品中文字幕中文字幕

|

亚洲成人在线网站

|

美女一区二区三区四区

|

欧美一级特黄aaaaaaa色戒

|

国产一级二级毛片

|

国产成人精品久久二区二区

|

国产精品一区二区在线观看

|

伦乱视频|

亚洲免费在线视频

|

久久99精品久久久

|

国产毛片精品

|

欧美白人做受xxxx视频

|

国产一区二区三区四区三区

|

亚洲精品一区在线观看

|

古典武侠第一页久久777

|

亚洲精品久久

|

久久久官网

|

日韩成人在线观看

|

日韩久草

|

黄色直接看

|

午夜精品一区二区三区免费视频

|

欧美中文字幕在线

|

欧美日一区二区

|

在线精品亚洲欧美日韩国产

|

欧美日韩一区二区三区

|

国产老女人精品毛片久久

|

国产精品久久久久久久久久久小说

|

欧美在线视频一区二区

|

亚洲成av人片在线观看无码

|

亚洲国产免费看

|

毛片久久久

|

亚洲成人高清

|

久久av网

|

国产一级免费视频

|

欧美日韩在线观看中文字幕

|

九九热这里只有精品6

|

直接看av的网站

|

欧美国产视频

|

国产一区二区久久

|

在线视频亚洲

|

一区二区三区视频

|

日韩在线免费观看网站

|

欧美激情 在线

|

一区二区三区在线看

|

美女国产精品

|

成人av福利

|

成人一级黄色大片

|

91中文字幕在线

|

亚洲久久一区

|

在线观看不卡一区

|

日日爽|

91在线播

|

www国产亚洲精品久久网站

|

欧美成人精品一区二区男人看

|

成人精品视频

|

欧美日韩国产一区二区

|

成人h动漫免费观看网站

|

精品国产91亚洲一区二区三区www

|

欧美视频在线一区

|

日韩成人在线观看

|

午夜一级毛片

|

波多野结衣一区二区三区四区

|

久久成人午夜

|

久久久精

|

欧美视频免费

|

亚洲九九

|

国产精品久久久久久久久福交

|

国产精品乱码一二三区的特点

|

欧美在线视频三区

|

亚洲精品二区三区

|

一区免费视频

|

中文字幕视频在线

|

国产亚洲精品久久久闺蜜

|

欧美亚洲一|

日韩成人免费电影

|

天天插天天狠

|

中文字幕亚洲一区二区va在线

|

国产日韩欧美

|

久久九

|

久久精品国产亚洲一区二区三区

|

在线成人免费视频

|

成人三级视频

|

国产精品免费在线

|

久久99久久99精品免观看粉嫩

|

91在线视频在线观看

|

亚洲欧美在线综合

|

欧美视频一区二区三区在线观看

|

99re视频|

久久久久久久久久久久久久久久久久久

|

一级免费片

|

日日爱视频

|

日本成人中文字幕在线观看

|

中文字幕91|

91色爱

|

亚洲男人的天堂在线播放

|

色香蕉视频

|

91精品国产综合久久久久久丝袜

|

中文字幕二区

|

国产高清在线精品一区

|

国产老女人精品毛片久久

|

伊人久色

|

亚洲电影在线看

|

美女131mm久久爽爽免费

|

一区免费看

|

操操操干干干

|

精品国产乱码久久久久久久软件

|

91精品国产乱码久久久久久久久

|

日韩欧美视频一区二区三区

|

欧美精品一区二区三区蜜桃视频

|

男女精品视频

|

青青草久久爱

|

亚洲欧美国产精品专区久久

|

国产一级网站

|

99影视|

亚洲一区二区三区四区在线观看

|

99精品网站

|

久久国产欧美日韩精品

|

爱爱视频免费

|

国产成人jvid在线播放

|

免费v片

|

久久国产一区

|

国产精品久久久久久久竹霞

|

久久精品国产一区二区三区不卡

|

av激情在线

|

午夜影院免费体验区

|

国产精品久久久久久久电影

|

亚洲精品日韩精品

|

女人毛片|

欧美一级黄色片免费看

|

欧美一级二级视频

|

成人a在线观看

|

91精品区

|

中文字幕永久第一页

|

欧美日韩中文

|

午夜影院在线观看免费

|

天堂视频在线

|

午夜在线视频

|

第一色站

|

婷婷综合|

人妖天堂狠狠ts人妖天堂狠狠

|

久久99精品国产.久久久久

|

神马久久久久久久

|

一级二级在线观看

|

中文字幕一级毛片

|

91麻豆精品国产91久久久资源速度

|

一级毛片免费一级

|

在线一级视频

|

美女黄网

|

国产高清中文字幕

|

在线欧美日韩

|

亚洲不卡视频

|

国产精品永久免费

|

久久久中文

|

日本一区二区三区四区

|

欧美国产精品一区

|

日韩精品一区二区三区在线观看

|

日韩一区二区三区在线观看

|

国产精品一区二区三

|

激情网页

|

午夜在线观看视频

|

亚洲一区二区精品视频

|

涩久久

|

欧美一级视频在线观看

|

犬夜叉在线观看

|

91精品一区二区三区久久久久久

|

国产乱码精品一区二区三区中文

|

国产在线播放av

|

中文字幕一区二区三区在线视频

|

亚洲综合大片69999

|

成人精品在线观看

|

色九九|

国产一级视频免费播放

|

日韩视频在线观看一区

|

中文成人无字幕乱码精品

|

国家aaa的一级看片

h片在线看

|

亚洲电影一区二区

|

日韩在线观看一区

|

国产亚洲综合精品

|

91在线精品一区二区三区

|

亚洲免费观看

|

欧美日韩综合视频

|

香蕉夜色

|

欧美精品一区二区三区蜜桃视频

|

亚洲男人天堂网

|

日韩性猛交|

99精品一区二区

|

久久国产精品久久久久久

|

综合久久网

|

成人精品网站在线观看

|

国产九九在线观看

|

亚洲欧美日韩在线

|

91麻豆精品久久久久蜜臀

|

日韩国产一区二区三区

|

国产精品久久久久久久久免费桃花

|

亚洲骚片

|

精品久久久久久久久久久

|

国产精品第一国产精品

|

亚洲一区二区三区免费在线

|

国产亚洲精品一区二区

|

欧美午夜视频在线观看

|

色综合久久天天综合网

|

高清视频一区二区三区

|

一级免费视频

|

日本久久精品视频

|

日日干夜夜操

|

欧美精品在线看

|

91精品久久久久久久久

|

久久在线视频

|

黄色毛片av

|

国产欧美一区二区精品忘忧草

|

欧美日韩在线精品

|

国产精品一区二区三区在线免费观看

|

国产又粗又长又硬又猛电影

|

亚洲一区二区三区四区五区中文

|

在线观看免费黄色小视频

|

久久久久久久国产

|

欧美 日韩 中文字幕

|

在线免费黄

|

成人一区二区三区久久精品嫩草

|

日韩精品1区

|

一级毛片视频

|

色综合一区

|

国产黄色免费小视频

|

国产精品www

|

青青草在线视频免费观看

|

国精产品一区二区三区黑人免费看

|

久久一区|

日韩中文久久

|

欧美一区二区久久久

|

亚洲最新av|

午夜精品久久久

|

成人在线不卡

|

国产免费av网站

|

在线观看亚洲大片短视频

|

国产福利视频

|

www一区二区|

九九只有精品

|

日韩国产欧美一区

|

日韩中文字幕免费在线播放

|

欧美日韩成人在线视频

|

国产精品第52页

|

国产精品国产三级国产aⅴ无密码

|

天天射影院

|

久久网页

|

精品视频在线视频

|

亚洲成人久久久

|

在线观看免费视频91

|

欧美视频一区

|

成人免费大片黄在线播放

|

91精品国产99久久久

|

日韩福利在线观看

|

久久国产精品免费一区二区三区

|

色性网|

亚洲人成网站999久久久综合

|

国产偷国产偷精品高清尤物

|

黄色一级免费电影

|

在线婷婷

|

91精品电影

|

高清国产午夜精品久久久久久

|

超碰在线一区二区三区

|

欧美日韩久久久

|

久久久精品网站

|

久久se精品一区精品二区

|

日本妇人成熟免费视频

|

亚洲国产精品人人爽夜夜爽

|

一级黄色毛片免费观看

|

国产ts余喵喵和直男多体位

|

欧美激情一区二区

|

h片在线看|

欧美日韩国产在线

|

日韩在线视屏

|

国产精品久久久久久久久久免费看

|

久久精品一区

|

日日爱视频

|

avhd101在线成人播放

|

欧美精品综合

|

午夜在线电影

|

91色在线观看

|

成人免费视频网

|

欧美日韩视频在线

|

农村妇女毛片精品久久久

|

欧美黄色片免费观看

|

日日操夜

|

成人久久18免费观看

|

精品精品|

亚洲欧美日韩一区

|

91中文字幕在线

|

超碰人人爱

|

欧美日韩一区二区视频在线观看

|

亚洲欧美中文日韩在线v日本

|

国产色网

|

97影院在线午夜

|

精品1区|

91麻豆产精品久久久久久

|

一级a性色生活片毛片

|

日日综合|

国产不卡在线视频

|

精品久久久久久久

|

午夜久久久

|

日本五月婷婷

|

国产成人免费视频网站高清观看视频

|

国产亚洲精品综合一区91555

|

av一区二区在线播放

|

欧美大片黄

|

久久久夜夜夜

|

二区欧美

|

一区二区日本

|

欧美日韩中文字幕

|

96自拍视频

|

青娱乐网

|

色com|

国产浪潮av色综合久久超碰

|

久久精品美女

|

亚州精品天堂中文字幕

|

日韩成人在线网

|

午夜精品一区二区三区在线视频

|

欧美精品国产精品

|

久久99精品视频

|

国产精久久久久久久妇剪断

|

亚洲午夜精品视频

|

九九99九九精彩46

|

毛片搜索

|

一区二区三区国产精品

|

一区二区三区高清不卡

|

99久久久无码国产精品

|

久久69精品久久久久久久电影好

|

99精品在线观看

|

久久久网页|

欧美理论视频

|

91av官网

|

男女视频在线看

|

日韩国产欧美精品

|

久久久国产精品x99av

|

欧美黄色一区

|

亚洲在线视频

|

欧美黑人一级爽快片淫片高清

|

高清视频一区

|

亚洲欧美精品一区二区

|

国产区91

|

九九九在线

|

成人精品视频在线观看

|

国产老女人精品毛片久久

|

天天干狠狠干

|

欧美日韩高清在线一区

|

日本一区二区三区四区

|

在线区

|

成人精品视频免费在线观看

|

午夜成人免费视频

|

久操草

|

日韩电影一区二区三区

|

国产精品福利在线观看

|

狠狠操操操|

ririsao久久精品一区

|

日本成人中文字幕

|

成人午夜视频在线观看

|

一区二区精品视频在线观看

|

日本久久影视

|

久久精品视频在线播放

|

偷拍自拍网站

|

欧美成人中文字幕

|

成人精品视频免费在线观看

|

男女免费在线观看视频

|

免费av一区二区三区

|

日本在线免费电影

|

久久a毛片

|

国产精品揄拍一区二区久久国内亚洲精

|

免费视频一区二区三区在线观看

|

成人一区二区三区在线观看

|

亚洲午夜精品一区二区三区

|

亚洲欧美综合一区

|

亚洲精品99|

欧美日韩另类在线

|

麻豆av在线播放

|

国产精品三级久久久久久电影

|

国产视频久久久久久久

|

荷兰欧美一级毛片

|

精品在线一区二区

|

99久久精品免费看国产一区二区三区

|

精品国产一区二区三区久久影院

|

亚洲国产视频一区

|

久久久久久久久久久精

|

精品视频久久

|

成人日韩av

|

一区二区三区视频免费在线观看

|

青青草av电影

|

欧美日韩在线精品

|

久久久久国产精品免费免费搜索

|

www久久久|

欧美日韩国产一区二区三区

|

欧美一区二区三区电影

|

羞羞视频免费看

|

狠狠久久综合

|

成人在线视频免费观看

|

欧美香蕉

|

亚洲精品专区

|

www.色综合

|

国产精品久久久久久久久久久免费看

|

国产传媒一区

|

欧美日韩国产综合视频

|

日韩免费精品

|

久久天堂

|

91成人短视频在线观看

|

av在线日韩

|

国产成人在线看

|

久久亚洲一区二区三区四区五区高

|

久草在线

|

午夜在线观看视频网站

|

日韩午夜av

|

中文字幕天堂在线

|

亚洲婷婷综合网

|

欧美 日韩 国产 一区

|

91精品中文字幕一区二区三区

|

国产第99页

|

午夜国产精品成人

|

久久久国产精品一区

|

欧美日韩国产精品

|

日韩av在线一区二区三区

|

男女视频免费在线观看

|

亚洲精品国产片

|

日韩亚洲

|

91久久精品一区二区三区

|

欧美午夜一区二区三区免费大片

|

精品久久久久久久久久久久久久

|

久久aⅴ乱码一区二区三区

91综合网

|

成人激情视频在线播放

|

91丨九色丨国产

|

www.99精品|

欧美精品区

|

欧美性影院

|

天天综合视频

|

91蜜桃视频|

天天玩天天操天天射

|

成人黄色一级片

|

超碰在线人人

|

色吧一区

|

精品一区二区三区四区五区

|

日日日日日

|

成人国产精品视频

|

精品一区二区久久久久久久网站

|

亚洲性生活免费视频

|

日韩性xxx|

日本少妇bbbb爽爽bbb美

|

日韩成人国产

|

午夜免费视频

|

久久综合久久受

|

午夜婷婷丁香

|

日本色综合

|

国产三级一区二区

|

欧美一级全黄

|

伊人影视

|

国产高清毛片

|

国产一区中文字幕

|

电影午夜精品一区二区三区

|

久久99精品国产麻豆婷婷洗澡

|

欧美日韩三级在线

|

人人操日日干

|

91久久综合

|

美女诱惑av|

久久福利电影

|

最近中文字幕在线视频1

|

亚洲一区精品在线

|

91精品国产综合久久国产大片

|

在线播放国产一区二区三区

|

日韩成人免费

|

日韩一区二区三区在线观看

|

亚洲精品字幕

|

精品日韩一区

|

亚洲五月婷婷

|

主站蜘蛛池模板:

亚洲国产精品一区二区久久

|

91精品国产乱码久久久久久

|

国产猛男猛女超爽免费视频网站

|

久久精品欧美

|

国产一区二区在线免费观看

|

国产精品第52页

|

国产日韩欧美视频

|

草久av|

欧美激情网址

|

亚洲精品一区二三区不卡

|

欧美日视频

|

欧美亚洲一

|

特级毛片|

999久久久国产999久久久

|

性欧美大战久久久久久久免费观看

|

国产视频综合

|

日韩日b视频

|

福利在线播放

|

欧美一区永久视频免费观看

|

国产日韩在线视频

|

日韩精品一区二区三区在线播放

|

日本黄色免费播放

|

依人成人综合网

|

日韩在线视频中文字幕

|

97视频在线免费观看

|

欧美精品中文字幕久久二区

|

精品一区久久

|

美国黄色毛片女人性生活片

|

成人欧美|

欧美视频在线一区

|

91视频免费观看

|

黄色三及毛片

|

欧美国产视频

|

一级一级毛片

|

在线成人国产

|

久草美女

|

一区二区不卡视频在线观看

|

亚洲三级在线观看

|

久久精品久久久久久久久久16

|

国产免费自拍视频

|

日韩资源|

久久成人国产

|

欧美污污

|

久久国产精品免费一区二区三区

|

亚洲精品一区二区网址

|

精品久久久网站

|

av在线免费看片

|

一区二区三区国产好

|

超碰人人插

|

午夜精品一区二区三区在线观看

|

成人欧美一区二区三区

|

日韩一区二区在线播放

|

免费国产网站

|

操到爽|

av在线免费观看一区二区

|

国产视频黄在线观看

|

国产亚洲欧美一区二区三区

|

国产精品入口久久

|

国产日韩欧美视频

|

在线精品一区

|

中文字幕在线观看第一页

|

成人免费一区二区三区

|

亚洲国产精品久久久

|

日韩精品在线播放

|

亚洲网站免费观看

|

中文字幕av一区二区三区免费看

|

亚洲91

|

亚洲成人二区

|

精品久久网

|

色性网站|

av免费网站在线观看

|

中国特级毛片

|

在线观看成人国产

|

欧美日韩中文字幕

|

中文字幕视频三区

|

日本一区二区三区免费观看

|

久久精品久久久

|

成人福利视频

|

欧美黄色片免费观看

|

毛片网页

|

国产91在线免费观看

|

男人的天堂在线视频

|

一区二区在线免费观看

|

日韩精品免费视频

|

成人18视频在线观看

|

国产亚洲视频在线

|

91极品在线|

日韩av电影在线免费观看

|

国产免费一区

|

国产精品一区二区在线观看

|

亚洲无吗电影

|

成人免费视频在线观看

|

日本黄色电影网站

|

欧美成人影院在线

|

国产精品99久久久久

|

精品国产依人香蕉在线精品

|

久久伊人久久

|

久久久久久久久久久久国产精品

|

国产精品久久久久久一区二区三区

|

亚洲青涩在线

|

激情久久久

|

国产在线看h

|

91麻豆产精品久久久

|

欧美成人精品一区二区男人看

|

精品伦精品一区二区三区视频

|

一区二区在线视频免费观看

|

亚洲免费影院

|

国产欧美日韩精品一区

|

国产精品美女久久久久久久网站

|

久草观看

|

九一在线观看

|

国产精品国产精品国产专区不片

|

91久久久精品视频

|

久久国产区

|

中文字幕日韩一区二区三区

|

黄色一级电影

|

国产女人网

|

久久婷婷国产麻豆91天堂

|

中文字幕欧美日韩

|

国产一区二区三区在线免费观看

|

精品三区

|

91免费观看

|

亚洲精选久久

|

一区二区三区在线免费观看

|

91精品国产综合久久久久久丝袜

|

成人免费黄色小视频

|

久久精品国产精品青草

|

国产精品福利网站

|

久久99国产精品免费网站

|

久在线

|

人人爱夜夜爽日日视频

|

久久精品视频网站

|

婷婷色在线|

黄版视频在线观看

|

欧美jizzhd精品欧美巨大免费

|

欧美三区视频

|

久久亚洲综合

|

亚洲精品国产偷自在线观看

|

国产精品免费视频一区

|

一级一级一级一级毛片

|

国产美女精品一区二区三区

|

国产免费观看一区二区三区

|

欧美久久精品一级c片

|

国产三级电影

|

成人福利视频

|

欧美日本国产

|

日韩精品一区在线

|

亚洲精品中文字幕中文字幕

|

亚洲成人在线网站

|

美女一区二区三区四区

|

欧美一级特黄aaaaaaa色戒

|

国产一级二级毛片

|

国产成人精品久久二区二区

|

国产精品一区二区在线观看

|

伦乱视频|

亚洲免费在线视频

|

久久99精品久久久

|

国产毛片精品

|

欧美白人做受xxxx视频

|

国产一区二区三区四区三区

|

亚洲精品一区在线观看

|

古典武侠第一页久久777

|

亚洲精品久久

|

久久久官网

|

日韩成人在线观看

|

日韩久草

|

黄色直接看

|

午夜精品一区二区三区免费视频

|

欧美中文字幕在线

|

欧美日一区二区

|

在线精品亚洲欧美日韩国产

|

欧美日韩一区二区三区

|

国产老女人精品毛片久久

|

国产精品久久久久久久久久久小说

|

欧美在线视频一区二区

|

亚洲成av人片在线观看无码

|

亚洲国产免费看

|

毛片久久久

|

亚洲成人高清

|

久久av网

|

国产一级免费视频

|

欧美日韩在线观看中文字幕

|

九九热这里只有精品6

|

直接看av的网站

|

欧美国产视频

|

国产一区二区久久

|

在线视频亚洲

|

一区二区三区视频

|

日韩在线免费观看网站

|

欧美激情 在线

|

一区二区三区在线看

|

美女国产精品

|

成人av福利

|

成人一级黄色大片

|

91中文字幕在线

|

亚洲久久一区

|

在线观看不卡一区

|

日日爽|

91在线播

|

www国产亚洲精品久久网站

|

欧美成人精品一区二区男人看

|

成人精品视频

|

欧美日韩国产一区二区

|

成人h动漫免费观看网站

|

精品国产91亚洲一区二区三区www

|

欧美视频在线一区

|

日韩成人在线观看

|

午夜一级毛片

|

波多野结衣一区二区三区四区

|

久久成人午夜

|

久久久精

|

欧美视频免费

|

亚洲九九

|

国产精品久久久久久久久福交

|

国产精品乱码一二三区的特点

|

欧美在线视频三区

|

亚洲精品二区三区

|

一区免费视频

|

中文字幕视频在线

|

国产亚洲精品久久久闺蜜

|

欧美亚洲一|

日韩成人免费电影

|

天天插天天狠

|

中文字幕亚洲一区二区va在线

|

国产日韩欧美

|

久久九

|

久久精品国产亚洲一区二区三区

|

在线成人免费视频

|

成人三级视频

|

国产精品免费在线

|

久久99久久99精品免观看粉嫩

|

91在线视频在线观看

|

亚洲欧美在线综合

|

欧美视频一区二区三区在线观看

|

99re视频|

久久久久久久久久久久久久久久久久久

|

一级免费片

|

日日爱视频

|

日本成人中文字幕在线观看

|

中文字幕91|

91色爱

|

亚洲男人的天堂在线播放

|

色香蕉视频

|

91精品国产综合久久久久久丝袜

|

中文字幕二区

|

国产高清在线精品一区

|

国产老女人精品毛片久久

|

伊人久色

|

亚洲电影在线看

|

美女131mm久久爽爽免费

|

一区免费看

|

操操操干干干

|

精品国产乱码久久久久久久软件

|

91精品国产乱码久久久久久久久

|

日韩欧美视频一区二区三区

|

欧美精品一区二区三区蜜桃视频

|

男女精品视频

|

青青草久久爱

|

亚洲欧美国产精品专区久久

|

国产一级网站

|

99影视|

亚洲一区二区三区四区在线观看

|

99精品网站

|

久久国产欧美日韩精品

|

爱爱视频免费

|

国产成人jvid在线播放

|

免费v片

|

久久国产一区

|

国产精品久久久久久久竹霞

|

久久精品国产一区二区三区不卡

|

av激情在线

|

午夜影院免费体验区

|

国产精品久久久久久久电影

|

亚洲精品日韩精品

|

女人毛片|

欧美一级黄色片免费看

|

欧美一级二级视频

|

成人a在线观看

|

91精品区

|

中文字幕永久第一页

|

欧美日韩中文

|

午夜影院在线观看免费

|

天堂视频在线

|

午夜在线视频

|

第一色站

|

婷婷综合|

人妖天堂狠狠ts人妖天堂狠狠

|

久久99精品国产.久久久久

|

神马久久久久久久

|

一级二级在线观看

|

中文字幕一级毛片

|

91麻豆精品国产91久久久资源速度

|

一级毛片免费一级

|

在线一级视频

|

美女黄网

|

国产高清中文字幕

|

在线欧美日韩

|

亚洲不卡视频

|

国产精品永久免费

|

久久久中文

|

日本一区二区三区四区

|

欧美国产精品一区

|

日韩精品一区二区三区在线观看

|

日韩一区二区三区在线观看

|

国产精品一区二区三

|

激情网页

|

午夜在线观看视频

|

亚洲一区二区精品视频

|

涩久久

|

欧美一级视频在线观看

|

犬夜叉在线观看

|

91精品一区二区三区久久久久久

|

国产乱码精品一区二区三区中文

|

国产在线播放av

|

中文字幕一区二区三区在线视频

|

亚洲综合大片69999

|

成人精品在线观看

|

色九九|

国产一级视频免费播放

|

日韩视频在线观看一区

|

中文成人无字幕乱码精品

|

国家aaa的一级看片

h片在线看

|

亚洲电影一区二区

|

日韩在线观看一区

|

国产亚洲综合精品

|

91在线精品一区二区三区

|

亚洲免费观看

|

欧美日韩综合视频

|

香蕉夜色

|

欧美精品一区二区三区蜜桃视频

|

亚洲男人天堂网

|

日韩性猛交|

99精品一区二区

|

久久国产精品久久久久久

|

综合久久网

|

成人精品网站在线观看

|

国产九九在线观看

|

亚洲欧美日韩在线

|

91麻豆精品久久久久蜜臀

|

日韩国产一区二区三区

|

国产精品久久久久久久久免费桃花

|

亚洲骚片

|

精品久久久久久久久久久

|

国产精品第一国产精品

|

亚洲一区二区三区免费在线

|

国产亚洲精品一区二区

|

欧美午夜视频在线观看

|

色综合久久天天综合网

|

高清视频一区二区三区

|

一级免费视频

|

日本久久精品视频

|

日日干夜夜操

|

欧美精品在线看

|

91精品久久久久久久久

|

久久在线视频

|

黄色毛片av

|

国产欧美一区二区精品忘忧草

|

欧美日韩在线精品

|

国产精品一区二区三区在线免费观看

|

国产又粗又长又硬又猛电影

|

亚洲一区二区三区四区五区中文

|

在线观看免费黄色小视频

|

久久久久久久国产

|

欧美 日韩 中文字幕

|

在线免费黄

|

成人一区二区三区久久精品嫩草

|

日韩精品1区

|

一级毛片视频

|

色综合一区

|

国产黄色免费小视频

|

国产精品www

|

青青草在线视频免费观看

|

国精产品一区二区三区黑人免费看

|

久久一区|

日韩中文久久

|

欧美一区二区久久久

|

亚洲最新av|

午夜精品久久久

|

成人在线不卡

|

国产免费av网站

|

在线观看亚洲大片短视频

|

国产福利视频

|

www一区二区|

九九只有精品

|

日韩国产欧美一区

|

日韩中文字幕免费在线播放

|

欧美日韩成人在线视频

|

国产精品第52页

|

国产精品国产三级国产aⅴ无密码

|

天天射影院

|

久久网页

|

精品视频在线视频

|

亚洲成人久久久

|

在线观看免费视频91

|

欧美视频一区

|

成人免费大片黄在线播放

|

91精品国产99久久久

|

日韩福利在线观看

|

久久国产精品免费一区二区三区

|

色性网|

亚洲人成网站999久久久综合

|

国产偷国产偷精品高清尤物

|

黄色一级免费电影

|

在线婷婷

|

91精品电影

|

高清国产午夜精品久久久久久

|

超碰在线一区二区三区

|

欧美日韩久久久

|

久久久精品网站

|

久久se精品一区精品二区

|

日本妇人成熟免费视频

|

亚洲国产精品人人爽夜夜爽

|

一级黄色毛片免费观看

|

国产ts余喵喵和直男多体位

|

欧美激情一区二区

|

h片在线看|

欧美日韩国产在线

|

日韩在线视屏

|

国产精品久久久久久久久久免费看

|

久久精品一区

|

日日爱视频

|

avhd101在线成人播放

|

欧美精品综合

|

午夜在线电影

|

91色在线观看

|

成人免费视频网

|

欧美日韩视频在线

|

农村妇女毛片精品久久久

|

欧美黄色片免费观看

|

日日操夜

|

成人久久18免费观看

|

精品精品|

亚洲欧美日韩一区

|

91中文字幕在线

|

超碰人人爱

|

欧美日韩一区二区视频在线观看

|

亚洲欧美中文日韩在线v日本

|

国产色网

|

97影院在线午夜

|

精品1区|

91麻豆产精品久久久久久

|

一级a性色生活片毛片

|

日日综合|

国产不卡在线视频

|

精品久久久久久久

|

午夜久久久

|

日本五月婷婷

|

国产成人免费视频网站高清观看视频

|

国产亚洲精品综合一区91555

|

av一区二区在线播放

|

欧美大片黄

|

久久久夜夜夜

|

二区欧美

|

一区二区日本

|

欧美日韩中文字幕

|

96自拍视频

|

青娱乐网

|

色com|

国产浪潮av色综合久久超碰

|

久久精品美女

|

亚州精品天堂中文字幕

|

日韩成人在线网

|

午夜精品一区二区三区在线视频

|

欧美精品国产精品

|

久久99精品视频

|

国产精久久久久久久妇剪断

|

亚洲午夜精品视频

|

九九99九九精彩46

|

毛片搜索

|

一区二区三区国产精品

|

一区二区三区高清不卡

|

99久久久无码国产精品

|

久久69精品久久久久久久电影好

|

99精品在线观看

|

久久久网页|

欧美理论视频

|

91av官网

|

男女视频在线看

|

日韩国产欧美精品

|

久久久国产精品x99av

|

欧美黄色一区

|

亚洲在线视频

|

欧美黑人一级爽快片淫片高清

|

高清视频一区

|

亚洲欧美精品一区二区

|

国产区91

|

九九九在线

|

成人精品视频在线观看

|

国产老女人精品毛片久久

|

天天干狠狠干

|

欧美日韩高清在线一区

|

日本一区二区三区四区

|

在线区

|

成人精品视频免费在线观看

|

午夜成人免费视频

|

久操草

|

日韩电影一区二区三区

|

国产精品福利在线观看

|

狠狠操操操|

ririsao久久精品一区

|

日本成人中文字幕

|

成人午夜视频在线观看

|

一区二区精品视频在线观看

|

日本久久影视

|

久久精品视频在线播放

|

偷拍自拍网站

|

欧美成人中文字幕

|

成人精品视频免费在线观看

|

男女免费在线观看视频

|

免费av一区二区三区

|

日本在线免费电影

|

久久a毛片

|

国产精品揄拍一区二区久久国内亚洲精

|

免费视频一区二区三区在线观看

|

成人一区二区三区在线观看

|

亚洲午夜精品一区二区三区

|

亚洲欧美综合一区

|

亚洲精品99|

欧美日韩另类在线

|

麻豆av在线播放

|

国产精品三级久久久久久电影

|

国产视频久久久久久久

|

荷兰欧美一级毛片

|

精品在线一区二区

|

99久久精品免费看国产一区二区三区

|

精品国产一区二区三区久久影院

|

亚洲国产视频一区

|

久久久久久久久久久精

|

精品视频久久

|

成人日韩av

|

一区二区三区视频免费在线观看

|

青青草av电影

|

欧美日韩在线精品

|

久久久久国产精品免费免费搜索

|

www久久久|

欧美日韩国产一区二区三区

|

欧美一区二区三区电影

|

羞羞视频免费看

|

狠狠久久综合

|

成人在线视频免费观看

|

欧美香蕉

|

亚洲精品专区

|

www.色综合

|

国产精品久久久久久久久久久免费看

|

国产传媒一区

|

欧美日韩国产综合视频

|

日韩免费精品

|

久久天堂

|

91成人短视频在线观看

|

av在线日韩

|

国产成人在线看

|

久久亚洲一区二区三区四区五区高

|

久草在线

|

午夜在线观看视频网站

|

日韩午夜av

|

中文字幕天堂在线

|

亚洲婷婷综合网

|

欧美 日韩 国产 一区

|

91精品中文字幕一区二区三区

|

国产第99页

|

午夜国产精品成人

|

久久久国产精品一区

|

欧美日韩国产精品

|

日韩av在线一区二区三区

|

男女视频免费在线观看

|

亚洲精品国产片

|

日韩亚洲

|

91久久精品一区二区三区

|

欧美午夜一区二区三区免费大片

|

精品久久久久久久久久久久久久

|

久久aⅴ乱码一区二区三区

91综合网

|

成人激情视频在线播放

|

91丨九色丨国产

|

www.99精品|

欧美精品区

|

欧美性影院

|

天天综合视频

|

91蜜桃视频|

天天玩天天操天天射

|

成人黄色一级片

|

超碰在线人人

|

色吧一区

|

精品一区二区三区四区五区

|

日日日日日

|

成人国产精品视频

|

精品一区二区久久久久久久网站

|

亚洲性生活免费视频

|

日韩性xxx|

日本少妇bbbb爽爽bbb美

|

日韩成人国产

|

午夜免费视频

|

久久综合久久受

|

午夜婷婷丁香

|

日本色综合

|

国产三级一区二区

|

欧美一级全黄

|

伊人影视

|

国产高清毛片

|

国产一区中文字幕

|

电影午夜精品一区二区三区

|

久久99精品国产麻豆婷婷洗澡

|

欧美日韩三级在线

|

人人操日日干

|

91久久综合

|

美女诱惑av|

久久福利电影

|

最近中文字幕在线视频1

|

亚洲一区精品在线

|

91精品国产综合久久国产大片

|

在线播放国产一区二区三区

|

日韩成人免费

|

日韩一区二区三区在线观看

|

亚洲精品字幕

|

精品日韩一区

|

亚洲五月婷婷

|