藥品零售行業新入行者危機四伏

來源:

陳春華

2009-11-24 10:42

業內:批發公司比藥企略勝一籌

醫藥制造與藥品零售是醫藥行業價值鏈上兩個不同環節,從子行業來說,分屬不同范疇。現在,制藥企業進入藥品零售領域,從戰略理論上來說是進行前向一體化,整合下游產業。其目的可能不一,有的只是為了更好地控制渠道,賣好自家的藥品;有的是為了打造綜合性醫藥集團,進行戰略轉型。無論目的是什么,客觀上都與原有藥店進行競爭,搶占市場。

醫藥營銷代理公司和批發型公司進入零售則相對容易一些。首先,營銷代理、批發和零售同屬于醫藥商業范疇,業務性質較為相似;其次,在人才結構方面,醫藥商業公司往往將批發、營銷代理與零售的人才相互交叉使用,更有甚者,一套班子掛兩塊牌子進行運作,人才方面的缺乏就不會像制藥企業那么嚴重。

進入零售行業的醫藥營銷代理公司有南京先聲藥業等。先聲藥業發家于醫藥代理,任晉生帶領一支團隊最初代理海南海富制藥研制的兒童口服青霉素“再林”。隨著這一產品的壯大,其公司規模、代理的產品種數、營銷團隊人數都快速發展。后來,先聲進入藥品零售行業,旗下的先聲連鎖藥店現在南京地區已經成為龍頭老大,進入中國百強連鎖藥店行列。

進入藥品零售行業的醫藥批發公司以上海醫藥股份為代表。上海醫藥股份是中國醫藥批發行業的佼佼者。其在十多年前進入藥品零售時開創華氏大藥房。雖然華氏的股東一度幾經周折,但現在,其控股權又回到上海醫藥股份手中,說明其看好藥品零售。華氏不辜負希望,2007年銷售額11.7億元,位列中國百強連鎖藥店排行榜前十強。此外還有國藥集團,一直以來是醫藥批發行業的領軍公司,2001年在上海成立國大藥房有限公司,現在國大藥房擁有的店數1000多家,銷售額高達16億元。

可見,同為醫藥行業的新進入者,醫藥商業公司的經驗、人才、物流優勢更明顯,而醫藥制造企業在藥品零售行業的發展還有待時間驗證。

業外:成功與失敗的對比

非醫藥行業進入藥品零售領域者同樣絡繹不絕,其中最成功的代表應該是李嘉誠,他于1963年用名下的企業和記集團收購屈臣氏。現在看來,屈臣氏不是一家純粹的藥品零售企業,而是個人護理商店。但藥品和保健品占了其近1/3的商品類別。假設我們不把屈臣氏歸類為藥店,那純粹意義的藥店就沒有幾家了,現在哪家有點影響力的藥店不賣藥妝、日用品、食品?這些基本上都是屈臣氏的主要商品目錄。自從李嘉誠的和記集團進入以后,屈臣氏飛速發展,并于1989年進軍內地市場。2006年,其全球門店數高達7000家,銷售額超過800億元,大于中國最大的零售集團——百聯的總規模。

當然,有成功的就有失敗的,即使實力很強也不一定能笑到最后。上海實業集團不能不說是一個巨無霸集團,其旗下的上市公司就有好幾家,但其曾經擁有的上海實業聯合大藥房已出售給民營資本,宣告退出藥品零售行業。作為一家成熟的有經驗的投資控股公司,其當初進入藥品零售行業顯然不是盲目沖動的,但在運作了幾年之后又將其出手,說明新進入者并不好做。當然,也可能是上實集團感覺零售這塊的資產太少而選擇放棄。但假設其堅持看好藥品零售的話,完全可以此為平臺進行吞并擴張,沒必要過早選擇退出。

市場就是這么令人捉摸不透,有進入,有退出,在一進一退中推動行業發展。2004年9月,美國高盛公司投資4000萬美元于海王星辰,這筆資金猶如雪中送炭,幫助海王星辰實施擴張戰略。3年后,海王星辰在美國紐交所順利上市,短短3年,高盛投資回報高達4倍。雖然高盛不能成為嚴格意義上的新進入者,但其資本的進入助推了行業和企業的發展,并實現了自我的超額回報,這顯然是一出雙贏好戲。

新進入者看中什么、帶來什么

新進入者愿意進入某一行業,說明其看好這一行業的成長和回報。他們在獲取回報的同時,帶來的副產品就是推進行業的前行。

首先,新進入者能帶來資金。和記集團、高盛等無不都是財大氣粗的公司,他們動則幾十億美元的投資,在藥品零售行業猶如資金巨鱷,能將無數的中小公司吞沒。行業的發展需要資金,因為行業內的資金是有限的。

其次,新進入者能帶來先進的理念。所謂當局者迷,旁觀者清。行業內的企業由于存在太久,往往會對機會熟視無睹。而新進入者則可能用創新的眼光來看待這些機會,將其轉變為收益。資金是有形的,理念是無形的,很多時候,無形的理念對行業的促進作用更大。

新進入者雖然對整個行業有一定的促進作用,但對行業內現有企業來說,新進入者越多,被搶占市場的可能性越大,自己存活下去的難度也越大。

站在藥品零售企業的角度來說,無疑要盡量想辦法阻止這些“城外客”的進入,設置障礙的方法很多——

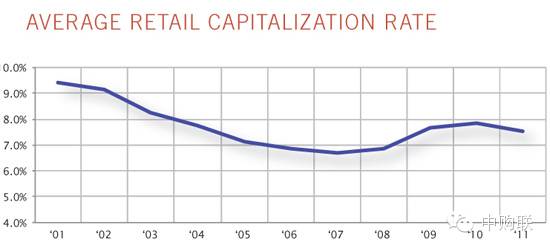

其一:規模壁壘。要開一家藥店不難,不需要很大的投入,即使在上海、北京這樣的大城市開一家中小型藥店,啟動資金有30萬元即可。但假設要將藥店做成連鎖,形成規模,那沒有資金實力當然不行。所以,連鎖藥店可以將門店規模擴大,讓新進入者感覺自己機會渺茫,難以企及。

其二,成本壁壘。有成本優勢就有價格優勢,就能吸引對價格敏感的消費者。既然有那么多對價格敏感的消費者,成本優勢肯定有吸引力。

其三,回報壁壘。現在很多醫藥連鎖企業將利潤做得非常高,有的毛利率高于50%,凈利潤率高于20%。在資金窮兇極惡地尋找投資方向的時候,這里的回報如此之高,如何能阻止它們進入?將利潤做到合理的程度,讓新進入者感覺食之無味,那就會失去吸引力。

其四,政策壁壘。藥品零售行業是個高管制行業,進入確實沒有那么容易,即使有了錢和人才,但假如政府不給你資質,那一切都枉然。比如說現在的醫保定點藥店,不是隨隨便便就能申請獲得的。

其五,產供銷壁壘。醫藥行業相對封閉,從原料到制劑到批發到零售,這條鏈條需要一段時間的了解和熟悉,沒有相應的資源很難開展經營活動,所以,這也是一種無形壁壘。

當然,適度的新陳代謝是必要的。古有詩云:野火燒不盡,春風吹又生。

發表評論

登錄 | 注冊