我國(guó)人口現(xiàn)狀對(duì)當(dāng)下及未來商業(yè)的影響

來源/聯(lián)商專欄

撰文/無名

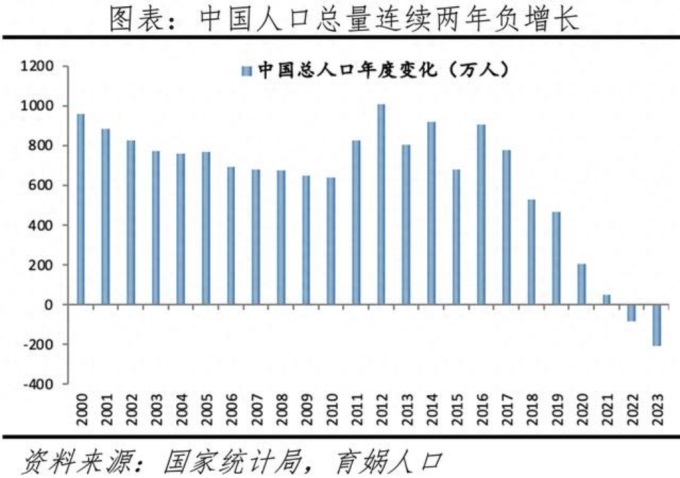

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2023年人口數(shù)據(jù)顯示,2023年末我國(guó)總?cè)丝跒?40967萬人,比上年末減少208萬人,已連續(xù)兩年人口負(fù)增長(zhǎng);全年出生人口902萬人,比上年減少54萬人,總和生育率1.0左右,在全球主要經(jīng)濟(jì)體中位居倒數(shù)第二;老齡化速度與規(guī)模前所未有…寧高寧先生曾提出“萬物皆由人”,商業(yè)作為與人關(guān)聯(lián)最為密切的行業(yè),人口變化與趨勢(shì)可謂“死生之地,存亡之道,不可不察”,本文將圍繞“老齡化、少子化、性別分化、勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化”四大方面展開。

一、前所未有的老齡化社會(huì)

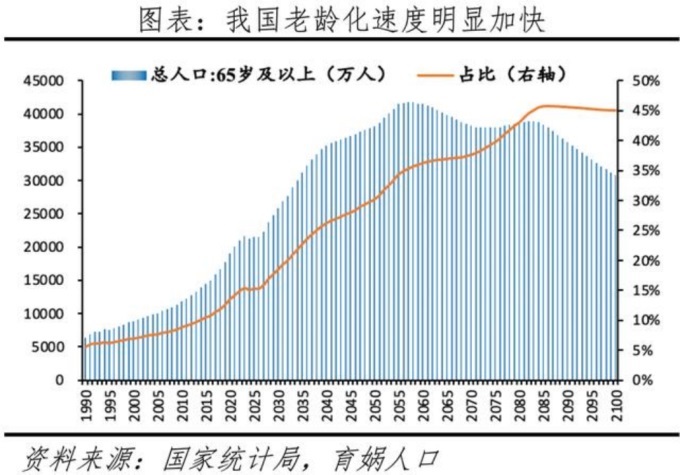

我國(guó)老齡化速度與規(guī)模前所未有:2023年65歲及以上老年人口占比達(dá)15.4%,按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)已進(jìn)入“深度老齡化社會(huì)”(65歲及以上人口占比達(dá)14%);預(yù)計(jì)在2030年左右進(jìn)入占比超20%的“超級(jí)老齡化社會(huì)”、于本世紀(jì)80年代中葉老年人口比例將超50%。

由于人口基數(shù)大,我國(guó)老年人口規(guī)模同樣前所未有:2023年中國(guó)65歲及以上人口規(guī)模2.2億,約占全球老年人口的26.8%,大致每4個(gè)老年人口中就有1個(gè)是中國(guó)人。2022年我國(guó)80歲及以上高齡老人近4000萬人,占人口約2.7%。而由此衍生的一系列影響也是重大且無比深遠(yuǎn)的:

·“延遲退休”或?qū)ξ磥硐M(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生顛覆性影響

老齡化的不斷加速疊加,國(guó)民平均壽命的持續(xù)提高勢(shì)必迫使社會(huì)養(yǎng)老體系愈發(fā)不堪重負(fù),故“延遲退休”大勢(shì)所趨、勢(shì)在必行。而延遲退休又或引起一系列連鎖反應(yīng),尤其在就業(yè)形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻的未來較長(zhǎng)一個(gè)階段,“斷保”或由一種小眾現(xiàn)象逐漸變?yōu)榇蟊娺x擇,而當(dāng)斷保成為一種普遍現(xiàn)象,養(yǎng)老金困局及由斷保埋下的一系列隱患(醫(yī)療成本高且全自費(fèi))將日益嚴(yán)峻,由此又將倒逼政策為維穩(wěn)而進(jìn)一步變革。若此邏輯鏈成立,又將衍生兩種截然相反的可能趨勢(shì):

·存款率愈發(fā)高:大眾消費(fèi)愈發(fā)回歸剛需(降級(jí)),畢竟“有備無患、無遠(yuǎn)慮者有近憂”的意識(shí)深入骨髓,由此未來消費(fèi)市場(chǎng)前景愈發(fā)不確定,且通縮大勢(shì)所趨(可參照日本消失的30年)

·及時(shí)行樂意識(shí)愈發(fā)高漲:當(dāng)未來不確定性愈發(fā)巨大,人反而會(huì)更為偏向“及時(shí)行樂”,即過好當(dāng)下,甚至為了過好當(dāng)下而不惜透支明天,可這對(duì)于消費(fèi)市場(chǎng)則屬于利好,但相對(duì)于根深蒂固的“憂患意識(shí)”,此種情況看似可能性相對(duì)較小且難“大眾化”,可若結(jié)合另兩大人口問題則愈發(fā)不可小視,那就是不婚化、少子化(不育)。

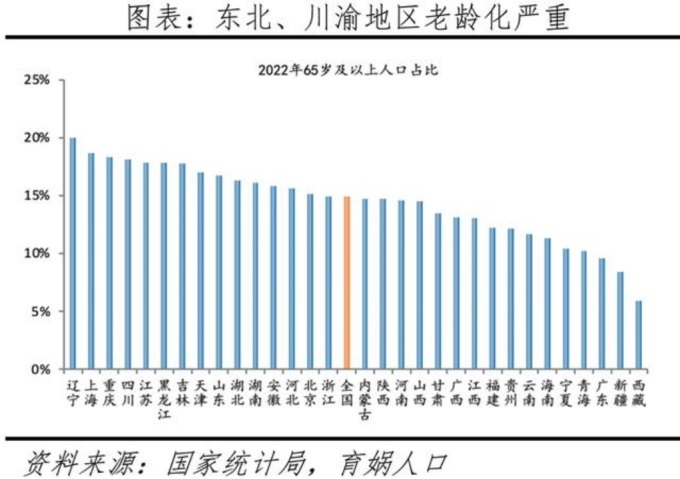

·城市分化加速:“搶人大戰(zhàn)”戰(zhàn)火不息

老齡化的不斷加重將導(dǎo)致社會(huì)整體活力與(消費(fèi))欲望的加速沉降,勞動(dòng)年齡人群不僅是勞動(dòng)力主力,更是消費(fèi)、創(chuàng)業(yè)、納稅等各方面主力,所以各城市的“搶人大戰(zhàn)”將呈越發(fā)高頻、持續(xù)加碼態(tài)勢(shì),這將導(dǎo)致城市的進(jìn)一步加速分化。大體趨勢(shì)為:

-主要城市(一線及新一線、部分二線):由于更多其他城市勞動(dòng)年齡人口的流入,老齡化相對(duì)穩(wěn)定。

-其他城市:由于本地勞動(dòng)年齡人口的持續(xù)快速流出,老齡化、低欲望化、空心化等問題將進(jìn)一步加速。

這也將引發(fā)相關(guān)城市商業(yè)、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)、活力等全方位深化變革,值得深思慎判。

·“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”含苞待放但同樣存在巨大“隱憂”

老齡人口雖低欲望,但非無欲望,欲望即商業(yè)之本,老齡人口的持續(xù)暴增疊加國(guó)家對(duì)老齡人口在退休金、醫(yī)療保障等各方面的持續(xù)加碼將使老齡人口整體可支配收入空間不斷提升,“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”潛力巨大;且新一代老齡人口消費(fèi)意識(shí)相較過往發(fā)生質(zhì)變,故空間更加巨大。但值得注意的是:社會(huì)層面-老齡人口與勞動(dòng)年齡人口的矛盾或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)大于激化:

·老齡人口因子女生活壓力等方面會(huì)更多補(bǔ)貼子女

·部分退休群體退休金及相關(guān)待遇與勞動(dòng)年齡人群的日益背離

二、“少子化趨勢(shì)”不斷上升、政策不得不持續(xù)加碼

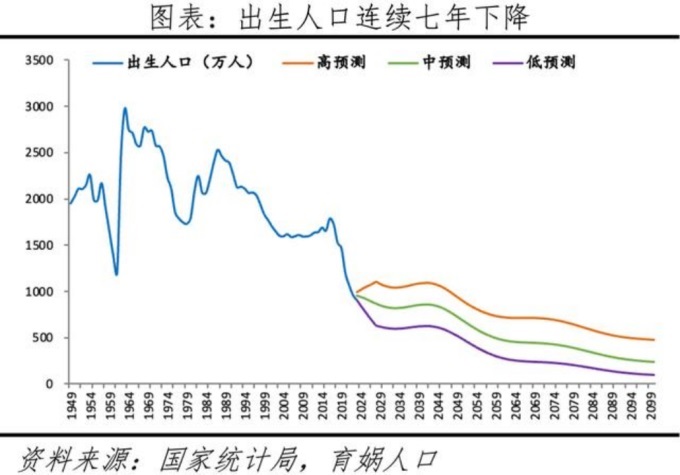

相較于人口負(fù)增長(zhǎng)與老齡化加速,“少子化”問題似乎更顯嚴(yán)峻:自2017年其我國(guó)出生人口連續(xù)七年下降,2023年出生人口僅902萬人,歷史新低被不斷刷新。

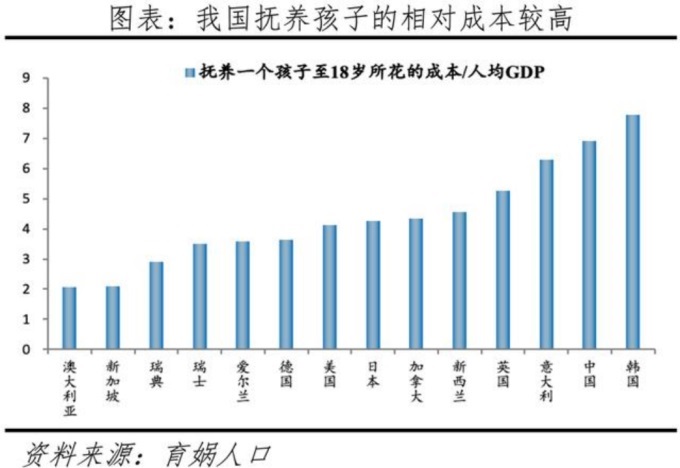

全面二孩政策不及預(yù)期、三孩政策當(dāng)下看來同樣不樂觀:我國(guó)總和生育率從1970年代之前的6左右,降至1990年的2左右,再降至2010年后的1.5左右,2022年降至1.05,2023年僅1.0左右,在全球主要經(jīng)濟(jì)體中倒數(shù)第二(僅比韓國(guó)略高)。與此同時(shí),在養(yǎng)老負(fù)擔(dān)、撫養(yǎng)成本、住房、醫(yī)療等各類成本持續(xù)高企的多重?cái)D壓下,晚婚晚育、不婚不育、單身丁克等現(xiàn)象愈演愈烈,少子化問題尚未見底,或?qū)⒊掷m(xù)惡化。

而“少子化”對(duì)于商業(yè)的主要影響有四:

·兒童業(yè)態(tài)觸頂

·“家庭客群”結(jié)構(gòu)改變:親子家庭下降、“丁克”家庭攀升

·為緩解養(yǎng)育成本過高導(dǎo)致的愈發(fā)嚴(yán)峻的少子化危局,國(guó)家勢(shì)必進(jìn)一步管控教培行業(yè),且隨著人工智能的持續(xù)發(fā)展與普及,一些教培將逐漸被淘汰(如編程類),故相關(guān)業(yè)態(tài)及市場(chǎng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步承壓。

但亦存在一種可能:“再苦不能苦孩子”同樣是一種深入骨髓的集體意識(shí),故相關(guān)需求不會(huì)消失,如此國(guó)家或?qū)⒁匝a(bǔ)貼或“公辦”的形式在滿足相關(guān)需求的前提下減輕相關(guān)家庭開支壓力,如此則相關(guān)市場(chǎng)受沖擊程度將大幅減小,甚至反而出現(xiàn)一定刺激效果(如定向補(bǔ)貼)

·“悅己消費(fèi)”將愈發(fā)“大眾化”:在沒有下一代的“牽絆”,且上一代更多是助力(補(bǔ)貼)的情況下,賺錢為了什么?顯而易見,這對(duì)于消費(fèi)市場(chǎng)無疑是利好,但無異是殺雞取卵,因?yàn)椤昂罄^無人”,故而不可持續(xù)。

綜上,“少子化”實(shí)質(zhì)是最為嚴(yán)重的問題,故而在此方面勢(shì)必連續(xù)出臺(tái)各類有力政策,但方向是基本明確的:降養(yǎng)育成本,提生育意愿。

所以若相關(guān)業(yè)態(tài)是增加養(yǎng)育成本的,那大概率受影響與打壓;若是高性價(jià)比滿足相關(guān)需求的,則受影響相對(duì)較小,甚至逆勢(shì)崛起。

三、性別比分化狂飆拉開“悅己時(shí)代”大幕

2023年我國(guó)男性、女性人口分別為72032、68935萬人,占比分別為51.1%、48.9%,男性比女性多3097萬,總?cè)丝谛詣e比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為104.49,較2022年略有降低,處于歷史低位水平,性別比明顯改善。

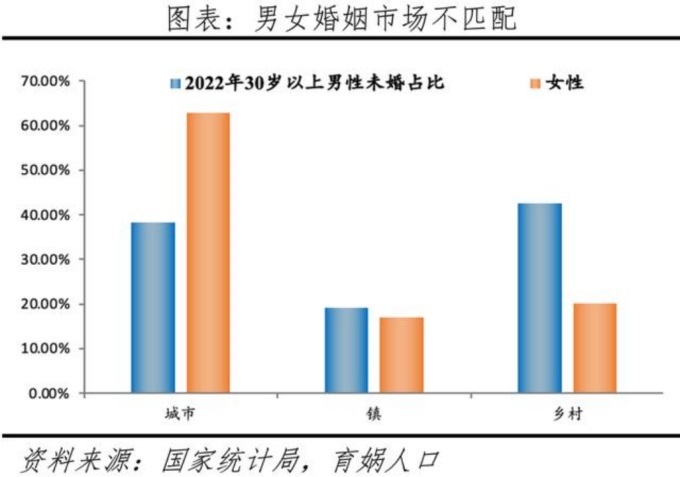

但更值得注意的是:雖宏觀方面性別比有所向好,但微觀(分地域)卻似乎更加嚴(yán)峻:城市女多男少、村鎮(zhèn)男多女少。2022年,中國(guó)30歲及以上未婚男性有超過60%分布在村鎮(zhèn);未婚女性有超過60%分布在城市。為何性別比差異如此巨大?主要原因二:

·城市化進(jìn)程與大學(xué)擴(kuò)招等政策因素使更多村鎮(zhèn)青年流入城市

·傳統(tǒng)觀念-“女性多偏好不低于自身?xiàng)l件的男性,男性多偏好不高于自身?xiàng)l件的女性”使城市男性的選擇增加(更多村鎮(zhèn)女青年供給)、城市女性的選擇則受到嚴(yán)重?cái)D壓(合乎要求的男青年供應(yīng)持續(xù)稀釋),結(jié)果致使城市、鄉(xiāng)村性別比背道而馳、雙向狂飆。

而性別比的分化對(duì)于商業(yè)的影響同樣巨大且深遠(yuǎn):

·城市剩女比例持續(xù)提升,引發(fā)“晚婚、不婚”主義愈發(fā)高企,逐漸成為一種“浪潮”,而“晚婚、不婚”又使“少子化”問題進(jìn)一步加劇,女性由于不婚不育更加“自由”,故“悅己”需求水漲船高。

·村鎮(zhèn)剩男問題將進(jìn)一步致使農(nóng)村少子化、老齡化問題更加嚴(yán)重,且由于商業(yè)絕對(duì)主力女性的愈發(fā)外流與匱乏,村鎮(zhèn)商業(yè)市場(chǎng)將愈發(fā)“返祖”,即剛需化發(fā)展。

但無論城市剩女問題還是村鎮(zhèn)剩男問題,其核心皆是“剩”者越來越多,由于此類人群相對(duì)無牽無掛,故消費(fèi)重心聚焦自我,即自己開心最重要,故這也宣告著“悅己時(shí)代”的大幕開啟。

四、勞動(dòng)力供需錯(cuò)配帶來新機(jī)遇

由于老齡化、少子化的持續(xù)加劇,我國(guó)勞動(dòng)人口規(guī)模及占比持續(xù)萎縮:2010-2022年15-64歲的勞動(dòng)年齡人口規(guī)模從10億降至9.6億,占比從74.5%降至68.1%,預(yù)計(jì)到2050年降至58%左右。2023年16-59歲人口86481萬人、較2022年減少1075萬人,占全國(guó)人口的比重61.3%、較2022年再降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

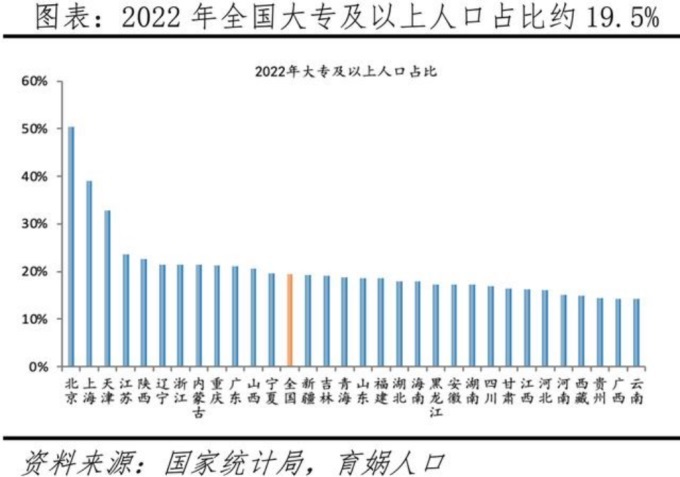

與此同時(shí),我國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)供需錯(cuò)配問題愈發(fā)嚴(yán)峻。據(jù)工貓新經(jīng)濟(jì)中心分析:2023年中國(guó)靈活就業(yè)人口約占勞動(dòng)年齡人口總量的29.7%,總量達(dá)2.61億人。如此龐大的靈活就業(yè)規(guī)模源于教育供應(yīng)與職業(yè)需求的嚴(yán)重錯(cuò)配:當(dāng)下及未來一段時(shí)期,我國(guó)依然是以制造業(yè)為主的大國(guó),需要更多的更多是產(chǎn)業(yè)工人;但卻供應(yīng)了過多“白領(lǐng)驕子”,結(jié)果造成就業(yè)端-就業(yè)難與用工端-用工荒的雙向狂飆。

之于商業(yè)而言,勞動(dòng)力供需錯(cuò)配將引發(fā)“成人職教”細(xì)分賽道的需求爆發(fā),這將有效彌補(bǔ)兒童業(yè)態(tài)因少子化而面臨的困境,同時(shí)進(jìn)一步培養(yǎng)與加強(qiáng)直接客群的到店習(xí)慣與黏性,值得重點(diǎn)關(guān)注與提前布局。

結(jié)語

“萬物皆由人”,回望這些年的發(fā)展歷程,似乎一切不離“人口紅利”四字。但須知“天下萬事皆一體兩面且能量相當(dāng)”:前面享受了多大的人口紅利,后面就要背負(fù)多大的老齡化負(fù)擔(dān)。所以應(yīng)清醒的認(rèn)識(shí)到未來將面臨的巨大挑戰(zhàn),但也應(yīng)明白:正因挑戰(zhàn)巨大故而機(jī)會(huì)同樣巨大。“颶風(fēng)起于青萍之末”,之于與人關(guān)系最為密切的商業(yè)而言,還有比“人口”變化更值得關(guān)注的“青萍”嗎?立于已然呼嘯而至的人口“分水嶺時(shí)刻”,“向左走、向右走”不僅關(guān)乎發(fā)展,更關(guān)系“生死存亡”。總之:抓好即風(fēng)口;忽略即災(zāi)難。望有啟發(fā)。

*注:部分人口數(shù)據(jù)引自《中國(guó)人口形勢(shì)報(bào)告2024》-澤平宏觀

發(fā)表評(píng)論

登錄 | 注冊(cè)