奶咖周邊,竟比奶咖還賺錢?

出品/驚蟄研究所

作者/婭沁

“要集齊這次的三個周邊,至少要買六杯咖啡,但是到第三天店里的周邊可能就已經被搶光了。”最近一周,打工人小蔣足足喝了6杯咖啡,才算把瑞幸與多鄰國的聯名周邊全部收齊,而眼下,她又投入到了“瑞幸X每日一貓”的新一輪聯名收集戰中。

小蔣告訴驚蟄研究所,去年上半年,她每周最多喝兩杯咖啡,有時甚至不喝,但自從開始收集周邊后,每周要喝4-6杯咖啡,“最多的一回,為了收集海綿寶寶的聯名周邊,我一周喝了8杯。”

不知從何時起,為了攢齊一整套,或是拿下幾個心儀款式的周邊而頻繁下單奶茶、咖啡,成了不少年輕人的日常。即便明知是消費主義的套路,面對那些好看、可愛、精致的周邊,所有的理智最終都敵不過一句“喜歡”。

與此同時,奶咖品牌的聯名也愈發頻繁,合作領域越來越廣,推出速度越來越快,周邊也越來越豐富。周邊早已不再是附贈品,而成了一門精心設計的生意:從單杯贈送到雙杯贈送,再到加價才能換,獲取成本越來越高。慢慢地,收集周邊的快樂,似乎也打了折扣。

年輕人的“奶咖集郵”圖鑒

當年輕人調侃老一輩將囤積的垃圾袋當寶貝時,殊不知,年輕人自己也攢起了“垃圾”——那些從奶茶店、咖啡店帶回來的紙袋、杯套、杯子,都被完好的收藏起來,似乎比任何紀念品都更受珍視。于是,年輕人也忍不住自嘲,“一代人有一代人的破爛要收”。

社交媒體上,圍繞奶咖周邊的“收藏秀”,早已熱鬧成一片。有人曬出全年瑞幸推出的所有紙袋和貼紙;有人特意購置亞克力展示架,將收集的各品牌杯子掛在墻上,拼成一面亮眼的裝飾墻;有人把徽章、冰箱貼按照品牌歸類,收進防灰的收納盒里珍藏,或是在洞洞板上排列整齊,放在房間一角做點綴……

杜昕家里三樓客廳的木質柜子早已塞滿,放不下的周邊便挪進房間繼續陳列。杜昕告訴驚蟄研究所,自2022年起,他收集的奶茶杯、咖啡杯大大小小約有200多個(不包含重復款式),覆蓋瑞幸、霸王茶姬、奈雪的茶、茶百道等11個國內茶飲品牌,以及少量小眾或本地品牌。“一開始為了聯名杯子瘋狂喝,后來慢慢就少了,但是有喜歡的還是會去買”。除了杯子之外,紙袋、貼紙、冰箱貼、徽章、香薰等周邊他也都有在零散收集。

*受訪者杜昕供圖

“其實2024年7月底之前我是不喝任何奶茶的。”周琳告訴驚蟄研究所,自己入坑純屬偶然——朋友托她幫忙買霸王茶姬的杯子,店員出了點小失誤,順手送了她兩個冰箱貼。也是從這時開始,周琳開啟了周邊(主要是徽章和冰箱貼)收集之路。盡管到現在,她還是不太愛喝奶茶。

最開始,周琳收集的范圍很廣,喜茶、茶理宜世、奈雪、滬上阿姨、霸王茶姬、茶百道……幾乎叫得上名的品牌都在她的收藏清單里。“后來就發現有些品牌不怎么出周邊了,有的周邊又不太好看,陸陸續續放棄了些。”目前,她收藏的大多是霸王茶姬、茉莉奶白、爺爺不泡茶、茶百道這幾個品牌,其他品牌如果有入眼的款式,也會入手。

雖說收集才剛滿一年,她的收藏規模已相當可觀:8個中型收納盒,每個都裝著20-60個徽章或冰箱貼;2個大型收納盒每個都塞了超過110個,還有些沒來得及歸置的暫時放在紙箱里。

*受訪者周琳供圖

“我只是現在收納盒不太夠了,否則我能花一天時間去整理,把它們分裝在每一個盒子里。”周琳打算再找之前定制盒子的廠家再購置一些。

在驚蟄研究所采訪周琳的當天,她收到了一個從景德鎮郵寄過來的快遞,里面是霸王茶姬和抖音商城聯名的一款區域限定冰箱貼,為了獲得這枚限定款冰箱貼,她特意在當地找了朋友代喝。當被問及每次添新周邊時的感受時,周琳說,“你懂那種:哇,又有新成員了的感覺嗎?”隨后又補充了一句,“其實每個人對自己喜歡的東西都是這樣。”

不只是杜昕、周琳,深度瀏覽“奶咖周邊收藏家”們發布在社交媒體上的分享帖就會發現,每個熱衷收集奶咖周邊的年輕人,家里都仿佛開了一家屬于自己的主題周邊商店。經過日積月累,周邊越攢越多,裝它們的收納盒從一個增加到兩個、三個甚至更多,家里能用來展示的角落也跟著一點點擴容。

聯名周邊:奶咖品牌的“銷量杠桿”?

若按收集門檻劃分,紙袋、杯套、杯子屬于“輕量級收藏”,買一杯聯名飲品或普通茶飲,就能順手將它們收入囊中。這個階段的周邊幾乎是“隨單贈品”,完全免費,不限定飲品種類,有時到店稍作詢問便能拿到,收集節奏與日常飲用需求基本同步。

可當茶飲品牌推出聯名徽章、冰箱貼、掛件、公仔等價值感高的周邊,且將其與奶茶、咖啡捆綁銷售時,收集周邊便成了需要持續付費的愛好。再加上各種限定限時限量規則,周邊的獲取難度陡增。

*受訪者杜昕供圖

杜昕告訴驚蟄研究所,自己有一次為了參加茶百道集滿五張卡換糖膠公仔的活動(喝一杯抽一次),一個月內從新用戶喝到黑金會員(需要花費1000元),喝不完的就給弟弟或者讓他的同學幫著一塊喝。“到頭來還是沒抽到”,他說這是自己最瘋狂的一次,并直言現在“喝不動了”。

為了心頭好的周邊,有人甘愿排長隊,有人每天蹲守上新信息,喝不下的就找人代喝,買不到的便花高價托人代買,這種“為周邊而消費”的現象在去年就已十分突出,到了今年依然熱度不減。

雙杯套餐只給一個周邊的策略,更讓消費者不斷重復下單同一款飲品。“要不就全部拿,要不就不收集了”,尤其對于像小蔣一樣追求“圓滿”的消費者來說,他們的反復下單,最終也貢獻了實實在在的銷量增長。

為了集齊瑞幸與多鄰國的聯名周邊,小蔣反復購買的“綠沙沙拿鐵”,單是首周銷量就沖破900萬杯。據瑞幸2024年財報,其全年現制飲品售賣數近30億杯。如果按照一年52周計算,相當于每周賣出約5769萬杯。照此換算,今年上新的“綠沙沙拿鐵”一款單品,就完成了去年單周總銷量的15.6%。

*受訪者小蔣供圖

仔細盤算還會發現,不少茶飲品牌“雙杯+周邊”套餐的單杯價格,比無周邊的同款飲品更高,聯名飲品的定價也普遍高于常規款。驚蟄研究所在去年發布的《2024新茶飲:不卷產品,卷周邊》一文中就曾分析過,新茶飲開始卷周邊的根本原因是市場已經逐漸飽和,比起在產品上做創新所面臨的不確定風險,以聯名活動或者產品周邊的方式帶動短暫的銷售轉化,顯然成功率更高。

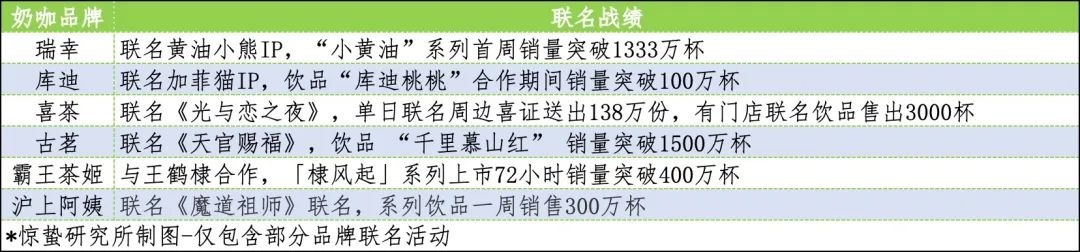

近兩年來,奶咖品牌靠聯名催生的爆款不勝枚舉,每一款都帶著強勁的銷量爆發力。如瑞幸與黃油小熊聯名的“小黃油”系列,首周銷量突破1333萬杯;古茗與《天官賜福》動畫聯名的飲品“千里慕山紅”,銷量突破1500萬杯;喜茶與《光與戀之夜》聯名,當天僅聯名周邊“喜證”就送出138萬份……這些銷量數字的背后,無不由周邊驅動。

*部分奶咖品牌聯名活動及銷量情況

更值得關注的是,如今的周邊,在價格邏輯上似乎已經跳出了“營銷附屬品”的定位,大有“買周邊送奶茶”的意味。在茶飲品牌普遍面臨利潤增長放緩的形勢下,品牌們也致力于將周邊,發展成為新的營收增長點。

當周邊變成一門生意

如今,買雙杯/多杯套餐贈周邊或是加購的周邊,已是現制飲品品牌常見的營銷路數。消費者在被動適應這套玩法的同時,對“周邊越來越貴”的吐槽也愈發強烈。

這種“貴”的感受,并非空穴來風。

以霸王茶姬今年年初推出的“好朋友毛絨杯”周邊為例,這套周邊共8款,最初以“奶茶20元+一個盲盒”的單杯套餐形式售賣,總價約40-50元。而當前在其天貓旗艦店,同款盲盒已改為明盒單獨售賣,單價為58元,款式也增至14款,店鋪顯示銷量超2萬件。盡管不少消費者在商品評價中表達了對周邊的喜愛,但“小貴”的評論并不少見。畢竟,一樣的東西,單買比捆綁奶茶貴了近30元。

又如瑞幸與“每日一貓”的聯名,含搖搖樂掛件的雙杯套餐標價36.8元,套餐包含一款“17選1”的飲品(可選新品乳酸菌美式,單杯14.5元),一杯“6選1”的飲品(單杯14.5元),以及7.8元的搖搖樂掛件。而在瑞幸咖啡飲品卡券天貓旗艦店,同款新品單杯僅售11.9元(支持小程序/APP使用),在該店的直播間里,不少常規飲品僅需9.9元甚至更低的價格。如果按照11.9元的單杯價格,在小程序上(聯名周邊大多僅限小程序下單獲取,外賣渠道數量較少)獲取搖搖樂掛件的實際“購買成本”已經達到13元。

*受訪者小蔣供圖

此外,驚蟄研究所在1688平臺看到,不少廠家都可以定制搖搖樂掛件。通過與隨機尋找的3家店鋪進行溝通后,驚蟄研究所了解到,制作瑞幸“每日一貓”的“同款”聯名掛件,單個價格只需要3元左右(100個起訂)。參考前文提到的13元“購買成本”簡單計算,每個搖搖樂掛件的利潤為10元,利潤率超過333%。

“常規狀態下瑞幸都是9.9元一杯,買周邊的時候會默認咖啡一杯是這個價格,然后會去一些有折扣的平臺買套餐券,減去咖啡的價格,就是消費者認知的周邊價格了。”小蔣告訴驚蟄研究所,徽章5-10元,毛絨玩具掛件20元以內,是自己可以接受的價格區間。但如今,部分品牌的冰箱貼周邊套餐在刨去飲品本身價格的情況下,僅冰箱貼的價格就已悄然漲至20元以上。

盡管在純粹的文創產品市場中,冰箱貼、玩偶等周邊商品的定價或許普遍高于茶飲品牌的套餐價格,但在消費者心中,茶飲和咖啡品牌的核心業務終究是賣奶茶、咖啡。當原本作為“附加品”的周邊,價格逼近甚至超過文創市場的同類產品時,這種定價已然超出了他們對“茶飲附屬周邊”的心理預期。

*圖片來源:茶百道官方微博

除了價格引發的爭議,品控問題也讓消費者不滿。周琳曾以30.9元加購過一款茶飲品牌的包包,朋友此前已向她吐槽過質量問題,她起初未在意,可首次使用就發現包袋內里有質量問題。這樣的經歷也讓她對同類周邊的購買變得格外謹慎。

茶飲品牌對周邊生意的投入,并沒有停留在“聯名周邊捆綁飲品”的階段。奈雪、瑞幸、霸王茶姬等品牌,已在小程序、天貓旗艦店等渠道,同步推進聯名周邊與自有品牌周邊的單獨售賣。其中,霸王茶姬的周邊品類最為豐富,涉及徽章、雙肩包、首飾盒、香薰蠟燭、茶具套裝、毛絨公仔等。

*圖片來源:霸王茶姬小程序

因周邊品類繁雜且多有限量屬性,規模或許難以做大,其具體利潤難以精準獲知,但從已有品牌的嘗試來看,周邊生意有成為重要增長點的潛力。

譬如近期,茶顏悅色以電商模式實現輕運營出海,其海外第三方電商平臺就上架了自有周邊產品。從積極的角度來說,銷售周邊產品既繞開了海外重資產開店的成本壓力,又能快速觸達海外消費者,為茶飲出海開辟了一條輕量化的增長路徑。但周邊產品創造的收益對品牌經營能夠產生多大的實際貢獻,仍然無法明確。

或許未來,我們會看到越來越多茶飲品牌,將周邊發展成為獨立的生意,為業績增長找到新的突破口。但這份“生意”的底色,必須是對消費者信任的珍視而非消耗。一旦品牌把“做周邊”等同于“割韭菜”,那么周邊能成為生意,亦能毀掉品牌。

*文中小蔣、杜昕、周琳均為化名

發表評論

登錄 | 注冊