聯商專欄:10月10日,麥德龍、物美和多點Dmall聯合宣布,物美就收購麥德龍中國控股權已與麥德龍集團簽訂最終協議。交易完成后,物美集團將在雙方設立的合資公司中持有80%的股份,麥德龍繼續持有20%的股份。多點Dmall將成為麥德龍中國的技術合作伙伴。

9月27日,蘇寧易購(002024.SZ)發布公告稱,已經完成收購家樂福中國的股權交割手續。至此,蘇寧易購成為家樂福中國控股股東,而家樂福集團持股比例降至20%。

雖然麥德龍和家樂福賣身了,可沃爾瑪還在,美國COSCO和德國奧樂齊(ALDI)紛紛在今年進入中國。

外資零售企業在中國如何實現復興,最近5年的中國零售電商市場劇烈變革中,他們做了哪些實踐和總結了哪些方法論?

本文將以莊帥在沃爾瑪(中國)的工作經歷,以及近幾年做的零售電商行業研究和咨詢,進行一次系統的分析,供大家參考和交流。

外資零售企業的困境

由于關系到國計民生,無論哪個國家,對零售業的重視程度都是非常高的。有些國家還禁止外資零售業進入本國,例如同樣是人口大國的印度。

中國的外資零售業基本都95年之后陸續進入市場,也就是改革開放17年之后。家樂福、沃爾瑪都是那個階段進入中國,屬于歐美零售企業的代表。

一個是“分權制”,也就是實體店擁有采購、運營、營銷、人事和財務等權限,擁有非常大的自主權,總部是服務職能;

一個是“集權制”,采購、運營、營銷、人事和財務集中在總部,實體店多數只是執行者的角色。

了解這兩種體制非常重要,不同的體制導致不同的結果。因為體制不同,應對競爭環境所采取的策略就不同。

當然,這兩種體制在家樂福和沃爾瑪的發展過程中,都在不斷被中和。也就是說沃爾瑪不斷“分權”,家樂福不斷“集權”。

除了歐美外資零售企業之外,港臺零售企業也陸續在90年末和00年初進入中國內地市場,與本土零售業和歐美零售企業展開激烈的競爭,典型的企業有好又多、大潤發、華潤等。

歐美和港臺零售企業的發展歷程不過多贅述,但是可以重點總結它們近10年來它們在中國遭遇的主要外部競爭,有四大原因:

1、國美、蘇寧、居然之家、紅星美凱龍等品類殺手的成熟

品類殺手在很多學術專著中也被稱為“目錄殺手”,指的是營業面積較大但商品品類經營較少的連鎖專賣店,因為它們在比較小的商品品類范圍內有較多的單品,能“殺死”那些經營同種商品的小商店。

美國的零售業發展較早也最為成熟,品類殺手后來特指“垂直品類”。沃爾瑪在80年代末通過全品類經營、低價、快速開店、及時物流和并購策略等措施,快速崛起成為全美零售業最為強大的企業。

為了避開沃爾瑪競爭,開始在垂直行業誕生了“品類殺手”,如家居建材的“Home Depot(家得寶)”、玩具的“Toys‘R’Us(玩具反斗城)”等等。

中國的零售業態則是并行發展,在90年代“品類殺手”和進入中國的外資零售業同期成立,隨后在中國經濟的快速發展過程中,它們同樣得到了快速發展。

國美、蘇寧、居然之家、紅星美凱龍等中國“品類殺手”搶占了全品類超市業態的許多垂直品類商品,以低價和服務形成了自己的強大競爭力。在電商的發展過程中,它們同樣在不斷進化和差異化發展。

2、京東、阿里、拼多多等新舊電商的發展壯大

這個部分就不用過多分析,中國電商的創新一直沒有停止過,它們從線上到線下,不斷擴大自己的地盤,不僅爭搶外資零售企業的份額,也給中國零售企業造成了巨大的生存壓力!

3、中國城市化進程導致的地價上漲

由于中國城市化進程的加速,導致地價不斷上漲。這個因素不僅讓外資零售企業不得不關閉到期的實體店,也讓中國零售企業不堪重負。

4、綜合業態和創新業態的崛起

我在2015年做一項購物中心的調研時發現,預計到2018年中國的購物中心將超6000家。

購物中心在美國的發展時間也不過幾十年,還是在沃爾瑪成為全國最大的零售商之后的事情。而中國的購物中心突飛猛進時,外資零售企業正面臨前面三個因素困擾,忙著調整在中國的戰略,不斷關閉經營不善或成本過高的實體店。

除了購物中心的大量興建,與互聯網結合或者是業態混合的創新業態在近五年不斷涌現,包括新興的便利店、餐飲+超市、精品店、網紅店、社區團購等。

“上下交困”的外資零售企業如何轉型?

作為沃爾瑪前早期員工,我比較了解外資零售企業特別是歐美企業在全球都有布局,一般都會制定全球性的戰略,并且擁有豐富的投資并購能力。

外資零售企業從2015年,在京東和阿里的上市前后,在“中國復興”之路不斷發揮自身優勢,或投資、或自建、或結盟。

在有歷史意義的2016年,永輝超市新開了80家門店,是沃爾瑪、家樂福、大潤發、華潤萬家、永旺、卜蜂蓮花的總和;2017年永輝新開門店更升至133家,差不多等于后面2-9名的加總。

利潤數據更為直觀:2017年永輝凈利潤為18.17億元,作為比較,家樂福大中華區僅為3200萬元。當然,與之相比,京東這個數據是50億元。

2012年8月,商務部批準沃爾瑪對1號店的控股增至51.3%,成最大股東。

2015年7月沃爾瑪從創始人和平安手中收購一號店股份。沃爾瑪收購尚未持有的一號店股份,將對后者全資控股。

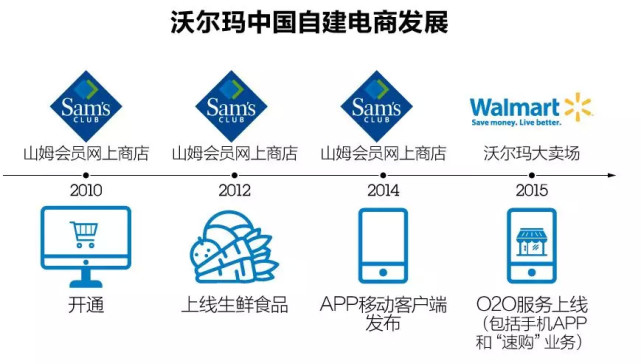

當然,收購1號店前后,沃爾瑪在自建電商同樣很努力。

2016年6月,京東宣布與沃爾瑪達成深度戰略合作。作為合作的一部分,沃爾瑪旗下1號店將并入京東。

沃爾瑪目前已經成為京東僅次于騰訊的第二大股東,其準備復制到中國的“Site to Store”戰略正通過京東到家不斷得以實現。

2018年沃爾瑪和京東再次向京東到家投資5億美元,持續加碼“到家業務”。

并在同年3月和騰訊進行深度合作,沃爾瑪試水智能門店,和騰訊合作小程序“掃碼購”,顧客只要用手機掃描商品條形碼就可自助付款。兩個月的測試實現了30%的滲透率,該服務已逐步覆蓋到沃爾瑪全國400多家門店。

2018年1月12日晚間,高鑫零售發布公告,稱淘寶中國控股及其一致行動人獲得了303560股要約股份,加上之前已獲得股票共計持有68.67億股,占高鑫零售已發行股份約71.98%。

至此,阿里巴巴并購高鑫零售的交易正式完成。阿里以后在推進與高鑫零售的新零售合作上將更加順利,后者擁有“大潤發”、“歐尚”等知名大賣場品牌。

阿里最終成為這家在中國曾經一度超越家樂福和沃爾瑪的臺資零售企業的控股股東,高鑫零售在阿里控股后很快自主權旁落,接下來將逐漸與天貓融合。

高鑫零售和沃爾瑪的轉型可以算是外資零售企業的典型,只是一邊是委身于人,一邊是投資和創新。

家樂福的轉型雖然來得有些遲,卻也算走得更穩健。

據家樂福公布的財報數據顯示,自2015年到2017年的三年時間里,家樂福亞洲地區年銷售額分別為74.59億歐元、68.81億歐元和65.57億歐元,亞洲地區的年銷售額逐年下降。值得注意的是,2017年更是家樂福中國近6年以來銷售額最低的一年。

另外,2017年家樂福亞洲地區銷售額為65.57億歐元,占據全球銷售總額的7.43%。其中,家樂福中國的銷售額為46.19億歐元,仍占據亞洲地區銷售份額的70.44%。顯然,亞洲地區仍是家樂福不得不爭的市場。

2018年1月,家樂福首席執行官Alexandre Bompard公布了“家樂福2022”計劃,宣布了包括裁員、組織架構改革、拓展便利店業務、將經營重心轉向電子商務和有機產品等一系列變革措施。

家樂福還宣布騰訊與永輝將對家樂福中國進行潛在投資,且家樂福與騰訊已達成在華戰略合作協議,雙方擬議合作范圍包括以下主要領域:數據、智慧零售、移動支付、店內體驗和數據分析,旨在提升家樂福客流量。

進入家樂福智慧門店之前,顧客可以綁定微信信息、進行人臉識別登記等,騰訊智慧零售生態中的小程序、微信支付、騰訊優圖、社交廣告、騰訊視頻IP等產品,為門店提供“人臉識別付款”、“小程序掃碼購”、“IP互動引流”等全鏈路商業價值。

按照家樂福大中華區總裁唐嘉年(Thierry Garnier)透露,未來與騰訊的合作主要集中在七個方面(這和騰訊智慧零售倡導的“七大工具箱”相呼應):

第一個是數據,騰訊的數據庫很大,家樂福有3000萬線下會員,騰訊在數據應用方面在市場上很強;

第二是如何將騰訊客戶引流到家樂福,即到店,如何到家樂福網上平臺;

第三是支付,目前家樂福門店有30%支付是微信支付,今后估計該比例會提高;

第四是金融方面的分期付款;

第五是合作新業態;

第六是新科技,比如人臉支付等;

第七是和騰訊云的合作。

當然,這些通用類型的合作,以我的觀察看來,家樂福和騰訊,暫時與沃爾瑪和騰訊、永輝和騰訊、步步高和騰訊并無太大的差異化。

品類殺手的輕與重,合作的意義和價值

除了電商企業和外資零售企業之外,我同樣長期對品類殺手進行研究和分析,這里面就包括國美零售和蘇寧易購,發現這兩家中國最頂級的“品類殺手”在這五年的戰略上發生了明顯變化。

我曾經在一年前通過《過去正確的蘇寧易購與未來正確的國美零售》一文中詳細分析了兩者戰略分化有可能出現的結果。

2015年8月11日,阿里巴巴集團投資約283億元,參與蘇寧云商非公開發行,占發行后總股本19.99%,成為蘇寧云商第二大股東。與此同時,蘇寧云商將以140億元認購不超過2780萬股阿里巴巴新發行股份。

如今,蘇寧連續兩次出售阿里巴巴股票,得到凈收益88.5億元。從這樣的結果來看,4年前的“阿蘇聯姻”更像是一場“財務投資”,只不過蘇寧獲得了88.5億收入,從最新的蘇寧股價來計算,阿里賬面顯示則虧了近50億。

當然,蘇寧董事長張近東已經明確表示,對阿里巴巴是財務投資;反過來,阿里巴巴對蘇寧則是戰略投資,鎖定期為36個月,還有1個月,將迎來解禁。

無論是“阿蘇聯姻”還是蘇寧這兩年的品類擴張、在線業務、多業態拓展等,均印證了一年前我在文章中提到的四大隱憂:

1、自營品類銷售增長嚴重依賴在天貓開的蘇寧易購店;(現在來看可以說是天貓需要蘇寧)

2、利潤來自出售阿里股份占比過高;(蘇寧易購在18年7月8日即預計2018年上半年盈利增長超過19倍,實現凈利潤60億元左右,去年同期僅為2.9億元。其中2018年5月30日出售阿里股份收益為56億元,把這部分“利潤”去除,蘇寧易購18年上半年實際利潤僅為4億元)

3、獨立的營銷、運營和技術能力已經被削弱,之前阿里未入股時的人才已大部分流失;(包括蘇寧易購CEO李斌在內)

4、清晰的戰略和創新模式缺失。(變成了多業態、全品類、全渠道的戰略)

在多業態、全品類、全渠道的“戰略”下,蘇寧易購已經非常明顯地負重前行,并且在各個領域:超市、便利店、購物中心、電商、金融、物流、影視文娛等擁有越來越多的強大競爭對手,甚至包括大阿里系在內。

國美則提出了“家.生活”的戰略,仍然以家電為核心品類,通過“產業鏈價值”重構的“三商”戰略與“三端合一”零售模型來取得相對優勢,形成差異化的競爭策略。

這兩種差異極大的戰略方向,讓蘇寧和國美的合作伙伴關系也悄然出現變化。蘇寧借助阿里控股的大潤發進行合作,而國美則通過自身的供應鏈實力和服務能力,與家樂福、拼多多甚至其它品類殺手(如家居的紅星美凱龍、居然之家等)達成戰略合作。

在國美的“三商”戰略里,非常重要的一個部分就是:供應鏈輸出商。這個戰略定位能夠讓更多伙伴清楚如何與國美進行合作,而不是成為競爭對手。

這和蘇寧自己成立蘇寧超市、蘇寧小店甚至是蘇寧菜市場,收購家樂福直接將所有超市變為競爭對手的戰略完全不同。

外資與中資零售業的趨勢預判

透過此次國美與家樂福的合作,我對外資零售企業的“中國復興”之路和方法論做了系統的深度研究和分析。那么對于外資與中資零售業的未來發展,我個人認為有四大趨勢:

1、越來越多外資零售業將選擇和中國的零售企業和電商企業、互聯網企業合作互補;

2、垂直品類殺手將重新獲得消費者認可,專業才能大規模盈利;

3、綜合電商和綜合零售商將成為“平臺或連接器”,必須持續連接合作更多品類殺手級的零售商;

4、垂直電商和品類殺手想成為綜合電商或綜合零售商難度將越來越大,虧損也會持續增加,風險過高。

最后值得暢想的是,或許騰訊與國美在不遠的將來也將組合起來,共同為越來越多的中資和外資傳統零售企業的創新發展貢獻更高的價值。

(來源:聯商專欄 莊帥,本文僅代表作者觀點,不代表聯商立場)

- 該帖于 2019/10/16 12:52:00 被修改過

主站蜘蛛池模板:

好姑娘影视在线观看高清

|

日本不卡在线

|

国产视频福利一区

|

成人在线播放

|

亚洲成人观看

|

夜夜av

|

免费黄色电影在线观看

|

在线观看中文字幕亚洲

|

亚洲欧美日韩在线一区二区

|

二区视频

|

国产一区二区三区免费在线

|

欧美精品tv

|

久久久久久久久久久精

|

国产亚州av

|

日韩一级

|

久久成人免费视频

|

a级黄色毛片免费观看

|

少妇精品久久久久久久久久

|

亚洲综合无码一区二区

|

真实国产露脸乱

|

久久亚洲国产视频

|

久草在线视频免费播放

|

福利二区视频

|

美女福利视频网站

|

大象视频成人在线观看

|

99精品欧美一区二区蜜桃免费

|

免费一区二区三区

|

国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟

|

中文字幕日韩欧美

|

五月天婷婷综合

|

久久久久黄|

日韩免费在线观看视频

|

麻豆精品久久久

|

中字幕视频在线永久在线观看免费

|

国产精品丝袜视频

|

毛片免费观看

|

久久成人免费视频

|

国产成人综合在线

|

久久亚洲天堂

|

国产日韩在线视频

|

欧美精品片

|

主站蜘蛛池模板:

好姑娘影视在线观看高清

|

日本不卡在线

|

国产视频福利一区

|

成人在线播放

|

亚洲成人观看

|

夜夜av

|

免费黄色电影在线观看

|

在线观看中文字幕亚洲

|

亚洲欧美日韩在线一区二区

|

二区视频

|

国产一区二区三区免费在线

|

欧美精品tv

|

久久久久久久久久久精

|

国产亚州av

|

日韩一级

|

久久成人免费视频

|

a级黄色毛片免费观看

|

少妇精品久久久久久久久久

|

亚洲综合无码一区二区

|

真实国产露脸乱

|

久久亚洲国产视频

|

久草在线视频免费播放

|

福利二区视频

|

美女福利视频网站

|

大象视频成人在线观看

|

99精品欧美一区二区蜜桃免费

|

免费一区二区三区

|

国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟

|

中文字幕日韩欧美

|

五月天婷婷综合

|

久久久久黄|

日韩免费在线观看视频

|

麻豆精品久久久

|

中字幕视频在线永久在线观看免费

|

国产精品丝袜视频

|

毛片免费观看

|

久久成人免费视频

|

国产成人综合在线

|

久久亚洲天堂

|

国产日韩在线视频

|

欧美精品片

|