便利店與“便利”

來源:

董娟

2008-10-20 17:35

這可能是半個多世紀或幾十年前常見的場景。

通常最早開門的這個石庫門人家同時還開著一家雜貨店,靠近路邊的店總是能夠幫助解決路人和弄堂鄰里的日常柴米油鹽、針頭線腦的需求。丈夫進貨,老婆收錢,門面不大,生意全靠街坊鄰居支撐。這樣的雜貨店歷來都被上海人冠以親切的稱呼“夫妻老婆店”。

而這種當年給無數上海市民帶來方便的雜貨店正在逐漸被“正規軍”——連鎖便利店的超市給收編。自從13年前開始,就有了新的店鋪開始深入上海人的生活。作為一種零售業態,便利店最初起源于美國,其興起的主要原因是在超級市場步入大型化與郊外化后,給購物者帶來在距離、時間、商品、服務等諸多方面的不便利。

而1995年1月,上海牛奶公司開設的可的食品便利店是上海人記憶中最早的便利店。不過一開始光顧的人并不是太多,“可的”的東西通常比夫妻老婆店或食品商店貴幾毛錢,雖然開在弄堂附近,但總還是有人愿意走更遠的路去找尋更便宜的東西。

在十幾年后的上海,這種便利店已經遍地開花,只要不是特別偏遠,通常出門走路5分鐘~10分鐘就有一家便利店,最重要的是這是24小時營業的。

一次與一上海人閑談起,當初如何接受比超市或其他店貴幾毛錢的便利店時,得到了一個很有意思的答案:“牛奶公司自制的蛋糕、蝴蝶酥和各種招牌糕點在便利店都可能買到當天新鮮的,而夫妻老婆店的容易過期。你要曉得,牛奶公司自己的門店并不多。而且到點就會關門。去周邊的便利店購買,就成了很自然的選擇。” 一旦被接受,便利店就成了上海人生活中的一分子。作為內地最早有便利店,目前看來網點也是國內最多的城市,上海人一度去外地時很不習慣:沒有24小時營業的便利店,似乎讓生活少了很多隨意,也許他在旅途的間歇停留中不一定需要半夜買煙和零食,凌晨買糕點,只因為“沒有”而已。

如今中國的一線城市很多都已經有了24小時營業的便利店。但看起來,顧客們很多時候是沖著購買食品飲料等日常消費品比較方便而來,即使是這些商品的價格比大賣場稍貴。這些便利店的擴張,似乎滿足的是人們對以食品為主的日常消費品的滿足。而我們現在已經能夠買到小小的報刊架子、手機充值卡。近一兩年來還出現了自主還款的小終端。

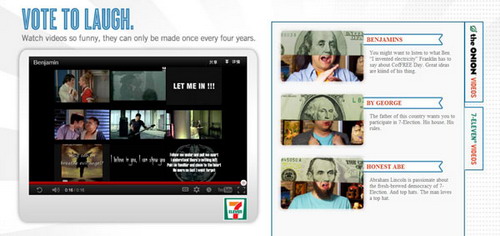

這樣看起來已經很便利了,但是看看我們的近鄰日本,卻發現那才是真正的“便利”。有這樣一組數據:7-11便利店在日本擁有9000多家門店;羅森也有7600多家門店。作為24小時服務的便利店,他們在提供公眾服務的機構關門后,更顯示出其獨特的便利性。比如大商店、銀行、郵局等機構。

慢著……日本的便利店究竟能夠提供多少服務?復印、沖洗照片、發傳真、干洗衣服、代銷報紙雜志、搬家送貨、速遞業務、車船旅館預約、票務服務等。甚至還有人預測,未來很快可以在日本的便利店里買汽車了。

其實研究者早就發現,便利店的發達擴張,憑借的不是商品零售,而恰恰是多附加值的服務項目。便利店的“便”是多種服務上。僅從每樣商品單價上來賺錢,這對便利店解決不了什么實際問題。

發表評論

登錄 | 注冊