緊縮經濟下的百貨業零售核心競爭力

百貨作為一個引領潮流的行業,“快速的發現變化并引領變化”絕對是行業的核心競爭力之一,要做到“快速”的企業,需要具備那些觀念及技能呢?

2009年,危機爆發關鍵的一年,到處充斥著促銷、價格戰、倒閉、收購兼并等消息。

在這種大環境下,企業想保持繼續快速發展幾乎是不可能的事情,然而據我們觀察卻發現,還有大量的商業企業卻仍生活的有滋有味,繼續保持著增長勢頭,這些輕松的企業,都是回歸了行業本質而獲得核心競爭力的企業。市場的機遇往往稍縱即逝,而要獲得市場的先機可能僅僅在于市場混戰時期企業一點不經意的細節或一些無意中的堅持,許多企業都是等到市場撥開云日重新明朗時才發現大勢已去;本文旨在拋磚引玉,通過對百貨的發展現狀與趨勢的思考,為仍處在混戰期的行業提供一些戰略參考。

拿什么拯救你?緊縮下的競爭優勢?

2009年,相信不管是零售商還是品牌供應商,都深刻地感受著零售市場的冷意與劍孥拔張的競爭態勢,這種經營環境的惡化,源于幾個方面,一是經濟危機導致市場需求銳減,大量消費者開始更謹慎地對待消費;二是大量新商場與成熟商場之間的斗爭,近年來誕生的大量新的商業項目,由于正處在培育期,為了生存,都不惜拿起價格屠刀,赤身肉搏;三是大量成熟商場,在習慣了多年來業績持續遞增之后,今年仍給企業制定了較高的銷售任務,為完成“既定的年度目標”,不得不陪著廣大新商場們“玩著心跳”。四是市場需求的銳減及新舊企業的競爭升級令錢包已經癟了的顧客眼光變的更刁,期望值更高,從而導致經營環境的進一步惡化。

這種環境下,各企業會如何應對呢?據觀察,當前國內大量商場主要有二個方面的發展趨勢,即規模化與專業化,規模化的趨勢又可分為幾種,一種是直接從面積規模上的絕對擴大,如在原來的商場,舊樓加蓋新樓,并添加了部分餐飲食品、休閑娛樂業態,直接向購物中心轉型,期待利用產品線的延伸,通過“齊全性”獲取競爭優勢;還有一種面積規模無法絕對擴大的企業,通過減少品類數量,增加核心品類的規保模性來獲取相應競爭優勢,如逐步放棄了小家電、床品、童用等品類,而集中擴大了女裝、女鞋、化妝品等品類的絕對面積,這種策略在市場細分明確、競爭比較充分的城市往往表現的尤為明顯。

專業化化經營從目前市場各企業的表現來看,主要都是往“高端化”發展,從國內大量全國連鎖及區域連鎖的百貨公司來看,高端化都是一種趨勢,如新世界、銀泰、大洋、東百,不管是高端百貨的老手還是新手,大家都在竭盡全力地希望通過少數高端奢侈品品牌資源的獲取,來贏得競爭優勢,這給了大量奢侈品品牌實現快速低成本擴張的機會,大量高端百貨、商業地產項目,為了獲得奢侈品牌的青睞,都在一擲千金(動輒上千萬元的反保底買斷經銷,估計歷史上除了壟斷行業以外,再沒有行業能像現階段奢侈品品牌這么風光了)地排隊買單,這雖然是為了獲取競爭優勢不得已而為之的行為,然而這種擠破腦袋式的“專業化策略”顯然讓整個行業的經營成本大幅提高。。。更適合于資金實力雄厚的企業玩,而一些傳統的商業企業似乎不愿玩,也玩不起。

威拉德.N.安德、尼爾.Z.斯特恩①的觀點:

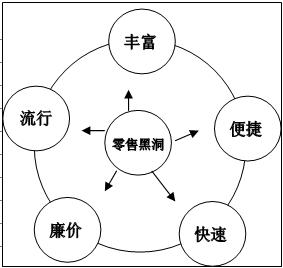

根據美國威拉德.N.安德、尼爾.Z.斯特恩的觀點,零售企業的核心競爭力存在于五個方面,掌握有任何一方面,都能擁有核心競爭力。

基于這五個方面的研究,有利于各種類型的商業企業均能通過結合自身的資源及技能優勢,選擇合適的定位,以進入戰略的“藍海”,脫離膠著的價格戰狀態,獲得相應寬松的經營環境,可以讓企業無需再抱錢去“崇洋傍大牌”,或絞盡腦汁地擴大面積“蓋中蓋”。如下圖,豐富、流行、便捷、廉價、快速是零售業核心競爭力的五個來源,各個零售企業不管獲取五個中的任何一個,只要能將該領域做到極致,均能獲得相應的核心競爭力,在市場競爭中處于“藍海”范疇。而游離這五個方面之外的企業,特別是大量通過資本市場走快速連鎖擴張的企業,均可能由于中庸,不得不面對慘烈的價格競爭而處在零售黑洞的邊緣,當然,對于這五個核心競爭力,我們可以理解為是“專業化”與“規模化”的再細分。通過這五個發展方向的分析,我們可以了解目前國內各商業企業當前所處的市場位置及可能選擇的經營戰略。

競爭優勢來源之一:“豐富”

如上面所寫到的那樣,“豐富”是當前大量百貨可選擇的最佳戰略之一,選擇這個戰略無需企業對自身的資源及技能作多大的調整,只需結合企業自身的優勢、資源及興趣,在“絕對面積規模化”或“相對品類規模化”兩個方面選擇一條路即可,在與傳統的所謂“流行百貨”之間長期品牌的同質化、激烈的價格戰相比,本戰略通過產品線的逐步豐富以及與延伸,可通過購物、休閑、娛樂、文化等一體化的“齊全性”優勢而獲得消費者的青睞,

然而值得一提的是,這兩種規模化策略,后者可能更為可行,而前者一般很難實現,除非企業擁有充裕的土地儲備(成熟商場一般都在寸土寸金的市中心,因此加蓋的空間絕對有限),否則這種絕對面積的規模化一般是在商業地產開發商手上完成,更多的零售商沒有這種前瞻的眼光自己拿土地開發新項目。目前國內(連鎖商業集團里面)比較成功地采取這個策略的有萬達、SM、寶龍等,這些企業都是以商業地產開發商的身份,介入購物中心(規中心模豐富)的經營,由于是戰略性的介入,因此項目一般在立地、硬件、配套等方面,均要優越于許多在“老商圈”加蓋的項目。

適合這種戰略的企業包括商業地產開發商、愿意與商業地產開發商合作的百貨企業、擁有加蓋條件(原項目旁有大量儲備土地,如山東濰坊泰華集團)的百貨企業、擁有自主拿地開發的商業企業以及愿意選擇“相對品類規模化”的企業等。

競爭優勢來源之二:“便捷”

對于“便捷”這個戰略,對百貨這個業態來說,原本似乎應該是不合適的,百貨的行業本質原本應該是滿足顧客在“流行”、“文化”等非功能性方面的需求,然而由于市場細分的加劇,品牌大量同質化的影響,“便捷”也成為某種類型百貨的相對競爭優勢。與“豐富”戰略相類似,我們認為“便捷”也有廣義和狹義方面的區別,廣義上的“便捷”指的是相對其他商圈而言的,對于本商圈周邊及競爭商圈反方位的區域而言,本項目的便捷性必然比競爭商圈強,這也是為何許多新的商業項目在選址時,要選擇與老商圈對應方位的原因,一是避開直接競爭,二是對某區域客流進行攔截,越來越趨近于顧客。狹義上“便捷”的意思在于,更多的連鎖商業集團,迫于競爭的壓力,開始放棄核心商圈,而選擇了區域商圈甚至社區商圈開店,這種戰略特別適合那些擁有超市配套的商業企業,如深圳的天虹、山東的銀座等,選擇這種戰略,對那些購物中心、中心城區的百貨而言,鞭長莫及,可有效避開與他們之間的競爭。

當然,除了這些絕對意義上的“便捷”以外,交通的便利性也是便捷的一種表現,一個是市中心擁堵的交通,一個是城郊結合部便捷的交通、寬敞的停車環境,后者對有車族來說,其便捷性可能要大大超越前者。

競爭優勢來源之三:“快速”

如同電影《功夫》里面所講的那樣:“無堅不摧,唯快不攻”,速度似乎是制勝的終極武器。

曾經聽說國內某運動鞋品牌,對國際品牌運動鞋最新款式的模仿制造時間僅需六天時間,從競品新品的實時關注,到競品上架后樣品的購買、圖片的傳真、設計部款式復原、鞋材的同步訂購、加工、配送、上架。。。這種快速模仿策略令該品牌短期內呈爆發式增長,最后由于老總的好賭,不得不把整個公司變賣以償還賭債,才令企業停止這種瘋狂的行為。

這是生產性企業“快速”的極致,如同 郎咸平教授對“6+1”②供應鏈整合,零售企業里面是否也存在“快速”類型的企業呢?

對國內百貨企業的“快速”戰略應用的調查來看,結果令人失落,除了一些外資企業的反應能力較快一些,國內的企業基本只有“半年一調或每季度一調整”,對市場的反應速度極慢。對“快速”戰略的抉擇,要求企業擁有通暢的信息獲取渠道,發達的供應鏈系統,這方面做到極致的目前當推“ZARA”這個零售企業,其供應鏈反應周期據說是18天。當然,對于其他企業而言,跑不過老虎至少要跑得過對手,因此一些類似伊藤洋華堂、伊勢丹等日系企業在“快速”方面均做得不錯。

百貨作為一個引領潮流的行業,“快速的發現變化并引領變化”絕對是行業的核心競爭力之一,要做到“快速”的企業,需要具備那些觀念及技能呢?首先這類企業一定要有創新以及冒險精神,敢于嘗試,比如市場上一些新出的商品品類、品牌,要敢于為天下先,于行業覺察之前提前引進(某些商場引進大量設計師品牌、均價在6位數的IPONE手機、迷你轎車等),并且愿意支付一定的嘗試成本,而非四處詢問,競爭店哪個品牌業績表現不俗,我們就低扣挖人家墻腳,把人家引進來;其次,除了有“快速”的意愿,還得有快速的能力,目前國內發達城市許多公司開始采取的“買手制”某種程度上就是在順應這種趨勢,買手制本質上就是代表著顧客,以最快的速度幫顧客買到適合自己,而他人又未曾發現的超值物品。精明專業的買手、快速簡短的進場手續,機靈的調整退出機制,都是保證商場“快速”、獲取競爭優勢之寶。

競爭優勢之四:“廉價”

照理說“廉價”這個詞與百貨這個行業是格格不入的,然而,存在即合理,一方面是顧客降低了的購買力及購買欲望使然,一方面是品牌供應商的“套現運動”及出口轉內銷沖擊引起的競爭加劇,還有一方面是各個零售企業為奪取生存空間所致。這種外在環境惡化引起的不得不“廉價”銷售的狀態我們都可以理解,類似冬天里寒冷會消耗我們更多能量似的,我們都可以正常面對。

不能理解的是在“廉價”這個策略的使用者里面,存在著兩種形態的“主動降價者”,他們都是基于“戰略贏利”的角度,無時無刻不在通過主動降價來加速行業重新洗牌的商業企業。這些“戰略贏利”的企業包括:利用資本手段通過購并實現快速擴張的企業,為了獲得相應的規模及份額優勢,這些企業不惜耗費高額的成本收購既有企業,又通過降價及微利的形式實現新市場的滲透,給許多區域經營、單店經營的企業帶來巨大的價格壓力。對于這一類企業來說,只要“局”能夠布出來,在零售市場所花的代價,最終將由資本市場的溢價及放大來“埋單”;另一種企業是商業地產開發企業,這種企業為了提高商業物業的價值,寧可選擇在商業市場進行讓利,這種讓利許多時候都是微利、持平甚至虧本在進行的,讓許多人覺得不可思議,然而其最終也將通過物業的升值來償還“廉價”的代價。可以選擇“戰略贏利”的上述這二種企業,都必須擁有龐大的資金實力(如茂業、百盛、銀泰、新世界、萬達等),這種企業的“廉價”很多時候都是市場價格戰的始作俑者,猶如寒冷冬天里的雪狼,無時無刻不在期待著和對手通過體能戰來消滅對方。這二種“廉價”都不是我們所需要和倡導的,畢竟沒有那么多的企業有那種實力,同時那也是一種兩敗俱傷的策略,對競我雙方及市場均沒有好處。

我們倡導的“廉價”策略是通過供應鏈的協調及尋找細分市場機會以獲取“廉價”優勢的策略。簡單來說,就是給顧客制造“贏”、“超值”的感覺,“超值”一方面可以理解為“超額價值”,另一方面可以理解為“超過顧客期望值”。

超額價值我們可以理解為百貨公司經營的是大量質優價低的品牌商品,或是全部經營低價商品的商場,前者需要公司的買手或招商人員對品牌及商品有豐富的知識及專業的眼光,那種坐辦公室里等企業遞畫冊上門的招商經理絕對無法滿足這種要求,因此難度較大;后者純粹只引進低價商品的商場,我們平時這種類型的商場為“通貨市場”(如北京秀水街、上海人民廣場的地下商城),商場里面賣的都是一些在批發市場、流通市場淘來的貨品,其業態組合時常也包括零售專賣、餐飲食品、休閑娛樂等。不要小看這種低端市場,其租金收益往往也十分可觀,但我們這里探討的是 “陽光白雪”的百貨行業,所以該定位暫時不深入探討,這種業態將直接與超市里的服飾類品類及一些專業店的形成競爭。

超過顧客期望值,這方面執行的最徹底的,莫過于當前最紅火的“OUTLETS”了,馳名世界的品牌,超乎想象的價格,令大量顧客為其心馳神往。以上海百聯集團青鋪OUTLETS為例,該店業績連續三年持續增長,贏利能力排體系內前茅,“名品折扣”可以說是一塊尚為開發的大市場,在當前大機情況下,大量品牌紛紛放下身段,步入折扣的行列,這是許多百貨體系百年一遇的切入契機,當然,要想獲得這塊市場,龐大的資金實力、豐富的奢侈品品牌資源、專業的團隊必不可少。其他的還有一些所謂的折扣商場,如廈門的華聯百貨梧村店,雖然打著品牌折扣的旗幟,價格普遍在2-7折之間,但這種力度在當前的競爭格局之下,優勢并不明顯,這類企業需要持續提升品牌檔次,竭力降低商品折扣(如直采廠家庫存等模式),方能拉近與其他企業的距離。

競爭優勢之們:“流行”

就“流行”這個核心競爭力而言,他似乎才是百貨核心競爭力的正統來源。然而,正因為是“正統的來源”,是每個百貨公司都需要做到的,因此許多做得不那么流行的“百貨”就顯得平庸而好無特色,綜觀國內的連鎖百貨、區域百貨、單店百貨,無不以“流行”作為自己的主打理念,我們認為,“流行”的戰略定位可以分為兩種,分別為“文化(也叫技術)流行”與“資源流行”。

文化(技術)流行,指的是企業由于立地、實力等原因,無法在品牌資源、建筑實體等硬件方面引領流行、時尚,而只能在文化層面或技術層面達到“流行”的感覺,這種典型的代表如日系、臺系的百貨,由于在資本市場一般不如大陸商業集團那么有背景,因此其在商場的氣氛活動、人文細節、商場文化等方面做的相對都比較到位。這類企業的典型代表有來雅百貨、太平洋、大洋等。這種策略需要優秀文化及人才的支持。

資源流行,指的是那種在奢侈品品牌資源方面占據有優勢的百貨商場,這些商場未必能在商場的流行文化方面做得如何,但由于有資金的支持,因此可以通過擁有這些獨有的奢侈品品牌而獲得“流行”的競爭優勢,因為這些品牌本身就“意味著流行”。這類企業的典型代表如杭大、美美、卓展等。

如果說文化(技術)流行是一種軟實力的話,那資源流行就是一種硬實力了,軟實力靠的是“知本”,硬實力靠的是“資本”二者孰強孰弱很難說的清楚,有“知本”可以掙到“資本”,而有“資本”可以買到“知本”。當然,最好的極致就是二種相結合的企業,即有“高端品牌資源”這個原料,又有制作流行文化的“良好廚藝”,這類企業就如同五星級酒店,好料加好廚藝,可以烹飪出令人垂涎的美味佳肴。

當然,這二種策略定位的具體選擇,必須結合企業自身的實際特長及興趣,畢竟,不管你能做到哪一種,你都可以擁有相應的競爭優勢。

最后,給本文做一些特別的注解作為結束:

①威拉德.N.安德、尼爾.Z.斯特恩:

《零售定位:可持續贏利的商業模式》一書的兩位作者。

②“6+1”供應鏈整合:

指郎咸平教授提及的供應鏈中的七個環節,“產品設計、原料采購、倉儲運輸、訂單處理、批發經營和終端零售等”及“加工”。

③這五個核心競爭力,并非說你做到某一方面就可以高枕無憂,比如“豐富”這一點已經做到了,但是“流行”方面一塌糊涂,“廉價”方面價格高得離譜,都有可能消解掉“豐富”所建立起來的優勢,這五個競爭力,是要求企業在某一方面做到極致,而其他方面至少也必須達標才行。

④以上五種核心競爭力的分析,大家可以結合自己的企業、所在的城市,予以實際的對比應用,可以在圖內將競我多方各自的位置標繪出來,并結合對手的資源、習慣預測對手的走勢,結合企業自身的資源及技能,提前“卡位”,尋找適合自己的戰略方向。

⑤有人認為該理論有“形而上學”的嫌疑,因此請酌情參考。同時僅代表作者本人觀點,不代表本刊觀點。

(作者:陳繼展)

發表評論

登錄 | 注冊