一邊猛開店,一邊狂虧損...餐飲上演“冰火兩重天”!

一開年,線下門店市場就已經(jīng)“冰火兩重天”。有品牌一口氣要開200家店,也有品牌陷入裁員、閉店風(fēng)波。

2022年,兇猛開店還會迎來好結(jié)局嗎?

開年市場格局:

一邊猛開店,一邊正收縮

一年之計在于春。咖啡品牌一入春就火力全開。

3月1日,Manner宣布將在10個城市,齊開200+門店。消息一出,在業(yè)內(nèi)引發(fā)了一陣熱議。截至今年2月,Manner已有450家門店。也就是說,Manner的門店數(shù)即將達到650家。

不久前,瑞幸咖啡以5671家門店數(shù),在數(shù)量上趕超星巴克。僅2022年1月份,瑞幸新開門店總數(shù)約360家,刷新了單月開店記錄。

海外咖啡品牌在華擴張同樣“生猛”。

藍瓶咖啡前不久在上海開出首店,排隊時間達6小時;Tim Hortons計劃在2022年,在中國市場門店數(shù)拓展到800家以上;Lavazza則計劃要在5年內(nèi)做到1000家。

與此同時,一些餐飲品牌也保持了較快的拓店速度。費大廚即將在北京開出首店,陳香貴進軍廣州,shack shack在南京開出首店.......

與這些品牌的“光速開店”形成強烈對比的,是年初大部分品牌,都選擇“慢下來”。

多位餐飲人都向內(nèi)參君透露了相似的觀點:“我身邊的大部分餐飲朋友,大部分趨于保守,今年擴張速度不會太快。”

甚至有一些品牌選擇收縮。百勝中國旗下中式快餐品牌東方既白停止運營,高峰時曾達100多家店;樂樂茶于2月23日正式關(guān)閉廣州最后一家門店,徹底退出華南市場;臺灣連鎖奶茶品牌KOI在長沙的5家門店先后撤場,暫別長沙市場。

而我們也觀察到,年初爆出裁員的品牌,包括喜茶、文和友、墨茉點心局,都選擇對公司職能部門“開刀”,暗示著這些品牌在“回歸理性”,將重心從“品牌”、“規(guī)模”轉(zhuǎn)向“門店運營”。

“兩級分化”的成因

為什么一開年市場上就呈現(xiàn)了“兩極分化”的格局,有的品牌仍舊不顧一切擴張,有的品牌則放緩速度?

這與品類發(fā)展階段有關(guān),從疫情后的門店裂變情況,可以將品類劃分為三類:剛需、非剛需,以及新興品類。其中,新興品類受到資本簇擁,最容易進入開店高速賽道,也最容易崩盤。

剛需品類,對應(yīng)“穩(wěn)步擴張”。如快餐等剛需品類,無論是全國品牌,還是區(qū)域品牌,都能夠比較穩(wěn)定實現(xiàn)門店數(shù)量裂變增量。

原本聚焦在北京市場的快餐品牌煲仔皇,也計劃在今年開出100家新店。其創(chuàng)始人薛國巍表示:“基于煲仔飯這個品類來看,市場還是比較空白,競爭者不多,我們的戰(zhàn)略目標還是快速成為品類老大。另一方面,購物中心的鋪位調(diào)整比較頻繁,有很多好的鋪位,所以這兩年我們反其道而行。”

另外,如老鄉(xiāng)雞、鄉(xiāng)村基(包含大米先生)這兩大快餐品牌也都正進行全國市場的擴張,因此也仍處于快速開店階段。

非剛需品類,聚焦核心市場。一些正餐品牌,如火鍋燒烤等,大多是走“穩(wěn)定路線”。這類型餐飲主要保持核心城市、主流市場、高勢能點位打版,保持相對稀缺性。

疫情之初外婆家創(chuàng)始人吳國平就意識到這一點,其新品牌老鴨集仍聚焦在江浙一帶發(fā)展,開店速度也非常穩(wěn),2年多開出30多家門店。另一位位于江蘇的老板告訴內(nèi)參君:“最近還在找鋪位,但是還是在周邊,現(xiàn)在不適合到新的市場貿(mào)然開店。”

新興品類跑馬圈地,占渠道、搶認知。近一年的咖啡賽道,以及新中式烘焙都是同樣的路數(shù)。

2021年在餐飲賽道里,咖啡品類的融資事件數(shù)量和金額都是最高的。今年資本對咖啡的熱情依然在延續(xù),前不久咖啡品牌Seesaw剛獲得新的一輪億元融資。

資本押注,催化新興品類的門店裂變。以新式茶飲為例,2016年,初出茅廬的奈雪僅發(fā)展出了十幾家門店的規(guī)模。但自2016年底奈雪接受了天使輪融資,并持續(xù)獲得資本加注,奈雪的茶門店數(shù)量在2017-2020年間跨越性地成長到44、155、327、491家,2021年上市后門店數(shù)量更是增加到800多家。

但是這些品牌距離盈虧平衡還為時尚早。根據(jù)奈雪最近公布的年報盈利預(yù)警,截至2021年12月31日,公司凈虧損約1.35-1.65億元。

2022猛開店之后

可能會迎來“規(guī)模化倒閉”

雖然仍有品牌在光速擴張,但回歸到今年的大環(huán)境來看,其實整體并不那么樂觀。

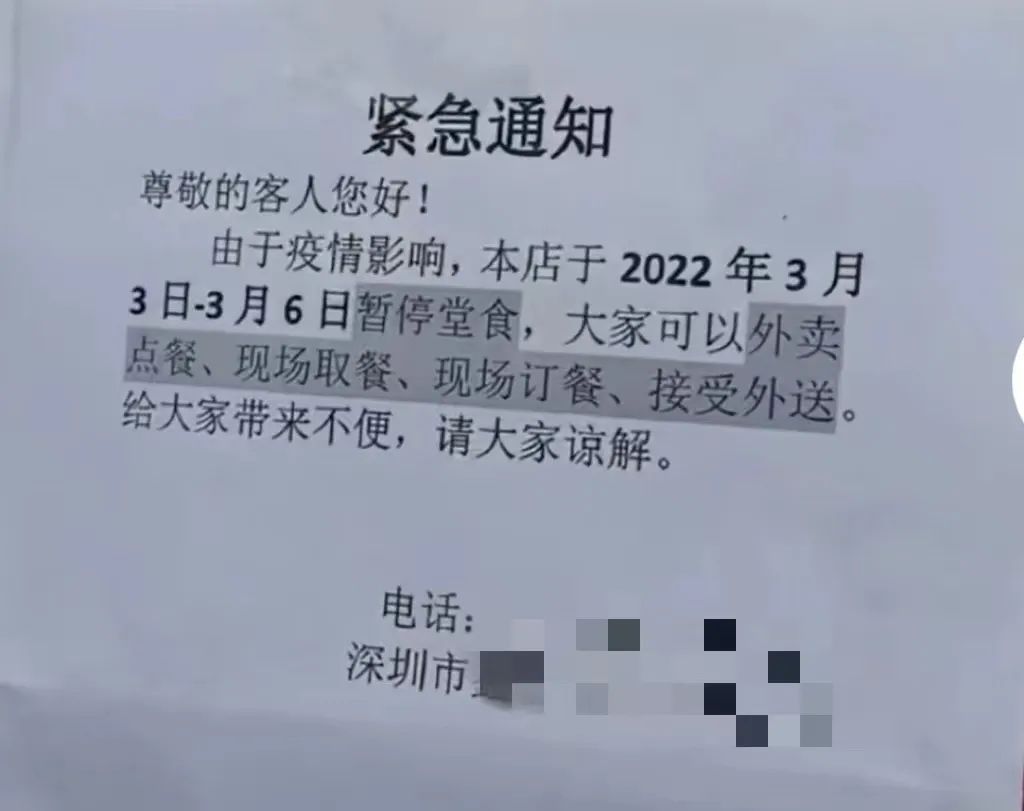

首先,是大環(huán)境的不確定性依然比較強。疫情很難在短時間內(nèi)結(jié)束,最近深圳餐飲人就處于水深火熱之中,有的餐廳營收腰斬,有的則直接關(guān)門。而近期國際形勢的緊張,更是增劇了大環(huán)境的不確定性,物價受到波及,顧客的消費心理也趨于保守。

其次,餐飲行業(yè)內(nèi)卷非常嚴重。從行業(yè)環(huán)境我們也都能體感到,產(chǎn)品內(nèi)卷已經(jīng)是標配了,營銷同質(zhì)化、渠道供給進入相對飽和.......餐飲行業(yè)已經(jīng)進入存量時代,整體來看錢都沒有以前好賺了。

存量時代下,更講究原有門店的增長。“‘同店增長’還是品牌的核心,最關(guān)鍵還是復(fù)購。特別是直營品牌,質(zhì)量比速度、比規(guī)模更重,如果開10家,虧3家,那么另外7家就白干了。”薛國巍說道。

商圈餐飲競爭也陷入同質(zhì)化。江邊城外創(chuàng)始人孟洪波曾在年初向內(nèi)參君透露,2022年開店計劃將縮減到一半,將更多精力投入“練內(nèi)功、精團隊”。

再者,從目前正急速擴張的品牌看,大部分還是在燒錢。

咖啡雖火,但賺錢的品牌微乎其微。番茄資本創(chuàng)始人卿永認為:“消費者的習(xí)慣養(yǎng)成還是需要時間的,不可能一蹴而就,而且現(xiàn)在咖啡門店大多是奔著資本去的,我們看下來大部分都其實都不盈利,都是在燒錢。”

根據(jù)卿永的判斷,并不是每個咖啡品牌都能拿到融資。今年下半年,就會出現(xiàn)很多撐不下去的咖啡品牌,明年應(yīng)該會規(guī)模化的倒閉一批,這些都會成為頭部咖啡連鎖的肥料。

一位業(yè)內(nèi)人士向內(nèi)參君透露:“出于上市需求,一些頭部快餐品牌要在北京等市場高地擁有一定的門店數(shù)量,才能拿到更高的估值,而這些新店至少目前都未能盈利。”

基于以上種種大環(huán)境的情況,更多餐飲品牌在今年選擇“保守策略”。“今年還是保守更穩(wěn)妥吧,沒必要機會主義,活著更重要。”一位餐飲相關(guān)從業(yè)者表示。

在合眾合創(chuàng)始人姚哲看來,開店同樣不是今年的主旋律。“品牌聚焦區(qū)域發(fā)展,從規(guī)模擴張到精細化運營以及真正長期主義的持續(xù)創(chuàng)新,才會是餐飲下半場的策略機會。”姚哲說道。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊