誰在上演飛鶴「模仿秀」?

“茅”概念股不少,但能像茅臺一樣賺錢的不多。

截至今年二季度,茅臺的毛利率是92.11%。而在奶粉領(lǐng)域,“奶粉茅”飛鶴的毛利率長期維持在70%以上。同樣是消費(fèi)行業(yè)的超級品牌,主做液體乳的蒙牛和伊利只有35%左右。

這得益于以高端嬰幼兒奶粉為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),根據(jù)2021年年報,飛鶴嬰幼兒配方奶粉的毛利率為72.4%,而相關(guān)業(yè)務(wù)占營收比重高達(dá)94.4%。其中,星飛帆對飛鶴的營收貢獻(xiàn)達(dá)到50%,是飛鶴的“半條命”所在。

然而截至今年二季度,飛鶴毛利率下滑至67.58%,主要原因是控制渠道庫存,減少奶粉產(chǎn)品出廠。與此對應(yīng)的是,飛鶴上半年?duì)I收同比下降16.2%,歸屬母公司凈利潤同比下降39.7%。9月6日,飛鶴公告顯示集團(tuán)回購100萬股,合計588.08萬港元,這進(jìn)一步表明了飛鶴的市值管理壓力。

這是高端嬰幼兒奶粉的決戰(zhàn)時刻。有市場觀點(diǎn)認(rèn)為,飛鶴的處境類似2016年的康師傅——在渠道改革后實(shí)現(xiàn)“涅槃重生”;但艱難的渠道改革,也將飛鶴的弱點(diǎn)暴露給競爭對手。

伊利出招,飛鶴無招

飛鶴的渠道改革具體改了什么?

根據(jù)7月22日飛鶴發(fā)布的盈利預(yù)警顯示,為向消費(fèi)者提供更好的產(chǎn)品體驗(yàn),以及應(yīng)對內(nèi)地市場出生率下降現(xiàn)狀,飛鶴于2022年實(shí)施新鮮戰(zhàn)略,進(jìn)一步降低星飛帆等產(chǎn)品的渠道庫存,保持貨架產(chǎn)品較高新鮮度,并對分銷渠道的整體庫存水平實(shí)行更嚴(yán)格的控制。

根據(jù)官方說法,新鮮戰(zhàn)略的目的是讓渠道庫存產(chǎn)品新鮮度更高。具體做法則是廠方減少出貨,銷售終端優(yōu)先清理存貨。一位母嬰店從業(yè)者表示,飛鶴的新鮮戰(zhàn)略要求門店奶粉生產(chǎn)日期控制在3個月以內(nèi)。作為代價,星飛帆系列奶粉的收入在上半年出現(xiàn)顯著下滑。

但從行業(yè)背景看,渠道改革是行業(yè)內(nèi)卷倒逼的結(jié)果。說白了就是產(chǎn)品賣不動了,品牌再不收手,暴雷的渠道會越來越多。

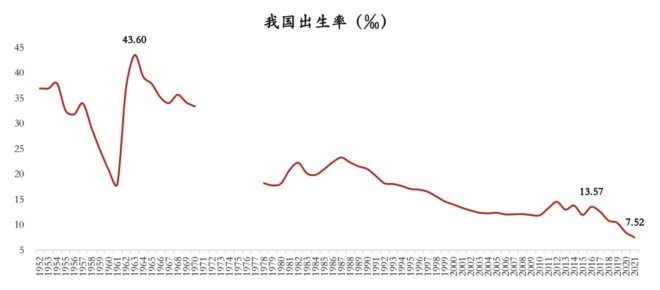

從2016年開始,我國出生率快速下滑;同時,頭部奶粉品牌為爭奪市場份額,不惜大打價格戰(zhàn)并向渠道壓貨,行業(yè)內(nèi)庫存積壓的狀態(tài)始終存在,進(jìn)而導(dǎo)致市場中產(chǎn)品價格的混亂。頭部奶粉品牌面對二選一的抉擇——要么繼續(xù)“大力出奇跡”,加速出貨壓貨,但終端價格混亂,高端品牌定位崩壞;要么主動降溫,恢復(fù)匹配高端品牌的穩(wěn)定價格體系,但業(yè)績驟降。

而飛鶴的做法有弊有利。優(yōu)點(diǎn)是加強(qiáng)了終端貨架管控,減少渠道銷售壓力,品牌在終端的產(chǎn)品日期更占優(yōu),有利于維持高端產(chǎn)品形象;缺點(diǎn)是吞下業(yè)績驟降的“短痛”,同時渠道份額受到其它品牌擠壓。

以伊利為例。伊利奶粉產(chǎn)品在上半年收入120.7億元,同比增幅高達(dá)58.28%。如果剔除上半年控股澳優(yōu)并表的影響,這一增速也高達(dá)30%。同時,伊利上半年銷售費(fèi)用增速高達(dá)18.25%,而同期營業(yè)收入增速僅為12.31%。這同樣表明,伊利正在為奶粉為代表的新興產(chǎn)品鋪路。

乳品行業(yè)分析師宋亮認(rèn)為,伊利奶粉正處于市場擴(kuò)張期,其增長很大部分源自渠道擴(kuò)張帶動。也就是貨放到了渠道手里,具體好不好賣有待觀察。

值得注意的是,伊利金領(lǐng)冠采取了對飛鶴星飛帆的模仿策略。在產(chǎn)品slogan上,飛鶴是“更適合中國寶寶體質(zhì)”,金領(lǐng)冠則是“超級配方更懂中國寶寶”;在2021年的春節(jié)聯(lián)歡晚會開播前的“黃金時間”,伊利金領(lǐng)冠、飛鶴臻稚和君樂寶優(yōu)萃是嬰幼兒配方奶粉行業(yè)中唯三投放的“金主”;分眾傳媒曾披露飛鶴通過連續(xù)五年梯媒高密度投放,外加年均53萬場地推取勝,而金領(lǐng)冠也在大力投放電梯廣告及線下推廣;此外,有母嬰門店從業(yè)者透露,伊利金領(lǐng)冠尋求在貨架陳列上緊挨飛鶴。

反觀飛鶴,在業(yè)績大幅下滑的背景下,上半年銷售及經(jīng)銷費(fèi)用同比減少僅為5.8%,官方解釋為促銷活動的減少。但同樣在上半年,飛鶴舉辦了約50萬場推廣活動,包括媽媽的愛研討會、嘉年華及路演,考慮到疫情對線下大型活動的影響,飛鶴的“吆喝”力度只增不減。

這意味著,在減緩出貨,不再大幅占用經(jīng)銷商及連鎖母嬰門店資金的背景下,飛鶴仍然不敢大幅削減營銷預(yù)算,因?yàn)楸澈蟮膶κ謺帄Z市場份額。

誰帶飛鶴飛?

飛鶴董事長冷友斌曾對創(chuàng)業(yè)歷程有過感慨:“飛鶴做的都是冒險決策,一旦失敗,就沒有挽回余地。”

復(fù)盤飛鶴的成功史,決定飛鶴成功的不是研發(fā)及產(chǎn)品力,而是營銷基因。在2001年,冷友斌從完達(dá)山集團(tuán)獨(dú)立打造飛鶴的時間點(diǎn),飛鶴的奶粉交給代工廠生產(chǎn),飛鶴派駐質(zhì)檢員確保產(chǎn)品質(zhì)量,此外所有飛鶴人都集中在銷售部門。此后多次踩中時代紅利,讓飛鶴一步步坐穩(wěn)嬰幼兒奶粉龍頭的地位。

以下沉市場為例,在2008年三聚氰胺危機(jī)后,國內(nèi)一二線城市的嬰幼兒奶粉市場被進(jìn)口品牌擠占,飛鶴選擇主攻低線城市市場。相比之下,外資品牌缺少在低線城市的分銷網(wǎng)絡(luò),而飛鶴的營銷轟炸戰(zhàn)略,加上星飛帆系列的高端定價抓住了低線城市消費(fèi)者訴求——對嬰幼兒奶粉的低中高端定位缺乏認(rèn)知,主要依靠定價判斷產(chǎn)品質(zhì)量。這使飛鶴在下沉市場中快速站穩(wěn)腳跟。

這是冷友斌“名言”下的市場基礎(chǔ)。在接受新浪采訪時,冷友斌曾表示,消費(fèi)者認(rèn)為好的就是貴的,飛鶴也有200元以下產(chǎn)品,但消費(fèi)者不買。

與之類似的還有渠道紅利,在2011年以前,頭部奶粉品牌依賴以商超為代表的傳統(tǒng)渠道,而飛鶴在國產(chǎn)奶粉品牌中較早實(shí)現(xiàn)了向母嬰店渠道的轉(zhuǎn)型。尼爾森數(shù)據(jù)顯示,母嬰店快速取代商超成為嬰幼兒奶粉的主流渠道,從2011年到2020年,母嬰店渠道占比從33%提升至69%,同一時間,商超渠道占比從44%下降至10%。

而無論是市場紅利還是渠道紅利,歸根結(jié)底都是“安全感紅利”。

2008年是中國乳業(yè)的重要分水嶺。在此之前,嬰幼兒奶粉只是一類普通消費(fèi)品,高端產(chǎn)品缺乏消費(fèi)基礎(chǔ),飛鶴一度通過買奶粉送東北大米的方式促銷。而在危機(jī)后,消費(fèi)者除了要買奶粉,還要花更多金額和時間購買安全感。

其中,高線城市消費(fèi)者通過倒向進(jìn)口奶粉獲取安全感,下沉市場消費(fèi)者則轉(zhuǎn)而投向未被曝出產(chǎn)品含有三聚氰胺的品牌,并愿意為此支付更多溢價補(bǔ)足安全感落差。在這一關(guān)鍵時間點(diǎn),飛鶴完成超高端產(chǎn)品星飛帆的研發(fā),為品牌起飛奠定了基礎(chǔ)。

渠道的轉(zhuǎn)變與此同理。母嬰店渠道取代傳統(tǒng)商超,一個重要原因是隨著消費(fèi)升級和產(chǎn)品升級,消費(fèi)者傾向于從專業(yè)渠道一站式解決母嬰消費(fèi)需求。但安全感在其中起到催化劑的作用,下沉市場的母嬰店受益于熟人社會的信任關(guān)系,大量寶媽選擇母嬰店的理由是“有寶媽教我買”,“買身邊寶媽同款奶粉”,這緩解了消費(fèi)者的安全焦慮。

一位寶媽對「新熵」表示,盡管通過掃描溯源碼可以判斷奶粉真?zhèn)危约喝匀涣?xí)慣在母嬰店購買而非電商渠道,原因是電商看不到實(shí)物,擔(dān)心買到假貨。

而飛鶴的關(guān)鍵護(hù)城河,就是以營銷活動為代表的安全感,而非研發(fā)和產(chǎn)品力。

飛鶴的渠道布局體現(xiàn)了這一點(diǎn)。與外資品牌及其它國產(chǎn)品牌相比,飛鶴擁有嚴(yán)密、高度扁平化的渠道網(wǎng)絡(luò),品牌同大量連鎖母嬰店品牌建立了單級渠道關(guān)系,這保障了飛鶴品牌的強(qiáng)勢談判地位,維系了品牌形象。在奶粉難賣,君樂寶陷入終端價格混亂的大幅波動時,飛鶴受到的影響相對較小。而穩(wěn)定的終端價格,能有力維護(hù)消費(fèi)者的安全感。

飛鶴的企業(yè)費(fèi)用結(jié)構(gòu)也反映了這一點(diǎn),今年上半年飛鶴的銷售成本是31.42億元,銷售費(fèi)用率為32.48%;而2021年年報顯示其研發(fā)費(fèi)用為4.26億元,研發(fā)費(fèi)用率為1.87%。

從某種程度上說,飛鶴是一個以奶粉為載體的安全感品牌。

飛鶴還能卷贏下一個十年嗎?

在公告中,飛鶴對今年全年業(yè)績做出了清晰規(guī)劃——上半年業(yè)績在新鮮戰(zhàn)略下小幅下降,下半年回到正軌,業(yè)績大幅度復(fù)蘇。以飛鶴在嬰幼兒配方奶粉市場的頂尖品牌力來看,集團(tuán)基本有能力實(shí)現(xiàn)陣痛后的回暖。

更大的問題在于,飛鶴如何面對競爭對手。隨著君樂寶、伊利等品牌都在產(chǎn)品、渠道、營銷策略上形成了與飛鶴近似的競爭格局,飛鶴面臨市場紅利期結(jié)束的壓力。

例如在2015年,飛鶴通過引入君智咨詢進(jìn)行品牌合作,確定了“更適合中國寶寶體質(zhì)”的品牌定位,并由此開啟品牌高速增長期。但這一定位更適合同外資品牌的競爭,過去飛鶴的成功源自其產(chǎn)品、渠道、營銷策略都更能給消費(fèi)者帶來安全感。隨著國產(chǎn)品牌大踏步涌入高端嬰幼兒配方奶粉市場,大家“都懂中國寶寶”,飛鶴的差異化特征在哪里?飛鶴的高管團(tuán)隊(duì)還沒有給出答案。

同時,飛鶴面臨的市場環(huán)境發(fā)生了根本變化,行業(yè)正在加速進(jìn)入淘汰賽階段。此前,頭部奶粉品牌的營收增速普遍快于市場整體增速,表明中小品牌正在被淘汰。而近年來,頭部品牌普遍陷入價格混戰(zhàn)和營收放緩,意味著巨頭之間的“緩沖地帶”消失,大品牌開始相互廝殺,留給飛鶴填補(bǔ)的市場空白越來越少。

如果從更長的時間維度觀察,國內(nèi)高端嬰幼兒奶粉的崛起是一種畸形結(jié)果,并超過了市場正常消費(fèi)升級的規(guī)律。例如學(xué)生和老人食用的成人奶粉,其高端化建設(shè)遠(yuǎn)不如嬰幼兒奶粉成熟。盡管飛鶴用高定價+猛營銷的打法取得了超高毛利率的市場成功,但隨著頭部品牌的價格競爭漸趨激烈,嬰幼兒奶粉價格向理性回歸將是必然趨勢。

此外,飛鶴的第二曲線尚不明朗。

目前,飛鶴比較清晰的第二曲線,是全年齡段奶粉,具體來看是3至6歲兒童食用的四段奶粉,以及主要面向老年人的成人奶粉,以及羊奶粉等產(chǎn)品。

但在新的戰(zhàn)場,飛鶴不再享受品牌紅利。正如前文所述,飛鶴能夠快速崛起,并成為奶粉行業(yè)的超級品牌,核心是洞察了國內(nèi)奶粉市場的安全感訴求,在飛鶴的主戰(zhàn)場嬰幼兒配方奶粉賽道中,由于嬰幼兒奶粉的剛需屬性,消費(fèi)者愿意支付更高溢價購買安全感,這為飛鶴的超高利潤率提供了市場基礎(chǔ)。在脫離基本盤后,飛鶴拿什么支撐品牌溢價,尚無結(jié)論。

此外,新賽道盡管整體增速更高,但內(nèi)卷同樣嚴(yán)重。

以羊奶粉為例,今年3月,伊利收購了澳優(yōu)18.38%的股份,總持股比例占到澳優(yōu)已發(fā)行股份的52.7%,成為澳優(yōu)第一大股東。澳優(yōu)旗下的高端羊奶粉產(chǎn)品將并入伊利體系。而在去年年末,君樂寶嬰配羊奶粉臻唯愛通過了市場監(jiān)督管理總局審批,并借助君樂寶原有奶粉渠道全面擴(kuò)張。巨頭入場意味著,新賽道的競爭將加劇。

在冷友斌看來,飛鶴的目標(biāo)不僅僅是國內(nèi)奶粉龍頭,還希望殺入國際市場,成為比肩雀巢的國際品牌。但在出海之前,飛鶴需要先甩掉國內(nèi)市場的“影子”。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊