一家小吃店與其年輕店主揭示的商業本質思考

來源/聯商專欄

撰文/無名

近期偶然發現周邊新開了一家“熱狗、漢堡、三明治小店”,由于該品類在這個盡是各地傳統小吃的區域極為特別,加之該店店招尤為顯眼,所以勾起了我的注意與興趣。我為此前去體驗一番,沒想到這番體驗及之后的復購竟讓我感慨頗多,似乎從這家小店與其店主的身上發現了什么,細想恰如俗語所云:“麻雀雖小,五臟俱全”:小店雖小,但也必須匹配商業本質方能“適者生存”。

一、首度體驗復盤:有何特別之處?

首先,這家小店為何能引起我的注意?主要有兩方面原因:

差異化:與周邊品類差異明顯,故因新奇而更易引人注目。

店招醒目:“白底設計”在夜間燈箱亮起時更為醒目,與其新奇品類相得益彰、更加吸引目光。

而值得思考的是:“差異化”不僅代表著“與眾不同”的劍走偏鋒,但同時也存在“或與周邊需求不匹配的風險”——為何“該區域形成小吃氣候已久,但卻皆是各地傳統小吃”?是同行缺乏創新意識與膽量?還是不乏“第一個吃螃蟹者”,只是結局多為折戟沉沙、黯然離場?直覺告訴我,大概率是后者。那么問題來了:

這位店主究竟是經過相對全面、深入的調研而大膽決策不走尋常路,還是因自認為“自己核心競爭力過硬”而敢于劍走偏鋒?

而我首度體驗后的初步結論是“后者”。原因有以下兩點:

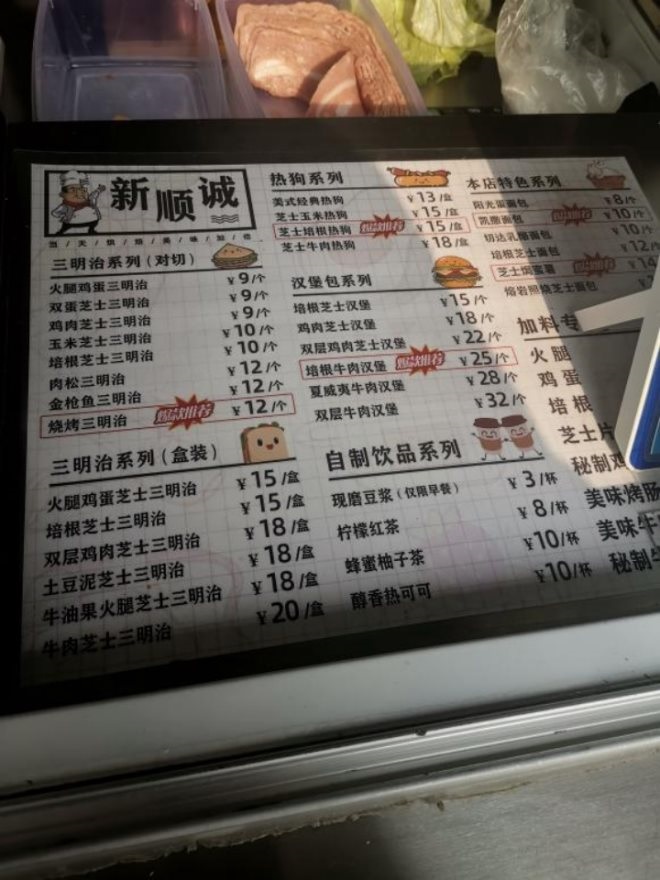

1、其定價高于周邊同行:平心而論,以平均單價而言該店并不算高,但若論“大眾下意識感觀標準”而言則又著實不低——該店“三明治”均價10元左右;“熱狗”15元左右;“漢堡”則在20元左右。而在個人認知中:“三明治”不過是幾片面包夾點食材,且還被“一分為二”,一份實則只得“一半”,正常男性要吃飽怎么也得3個起步,如此則整體價格著實不低;而均價在20元的“漢堡”則已經達到全球知名洋快餐水準,更是甩了國內知名品牌同行幾條街……要知道這只是一家剛剛開業且完全不知名的路邊小店;

2、該區域雖被稱為CBD,商務樓林立、年輕客群眾多,但以收入為論著實不高、甚至普遍偏低:這也是從我無意中與一位扎根周邊多年的傳統小吃店主某次閑聊中所知,據其所言——由于某段時間各類原材料價格飛漲,他家不得不漲價,沒想到僅漲了5毛錢生意卻大受影響。我認為才漲了5毛不應是受這影響,沒想到該店主笑言道:“啥CBD啊,你能想到這邊有多少人過來找支付寶套現嗎?”我也是因此才知道“還有支付寶套現”這一說,同時也受此啟發關注了一下周邊各類快餐定價:大體都是“15元吃飽、20元吃好”水平,周圍客群消費水平可見一斑。

而如此現實情況與該店定價的反差表明該店店主對周邊情況掌握并不充分,或許是因“CBD”這一極具現代氣息的稱號而陷入了發財美夢的聯想之中……但就實際體驗而論,該店定價確算公道——

1、量確實足:以我的飯量,2個三明治足夠,男性差不多20元就能吃飽,而女性則15元以內基本沒問題;

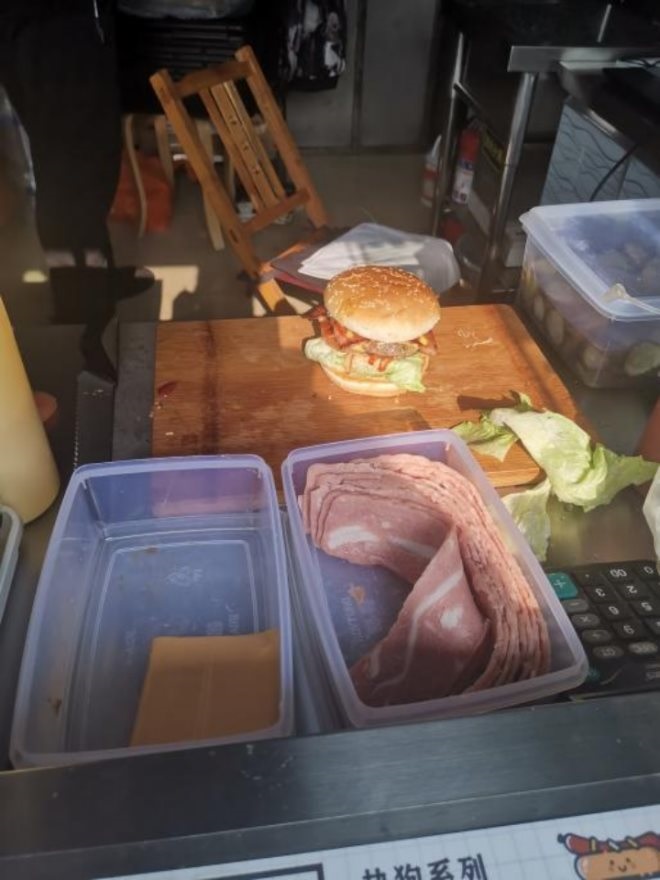

2、用料較為講究:據店主介紹,他家的用料全都用的是品牌食材,牛肉漢堡的肉餡都是在市場買的新鮮牛肉手工剁碎制成。我也知道“王婆賣瓜”的普遍性,但結合店主的那種“真誠、質樸的氣質”以及實際觀察與體驗,個人認為他說的差不多應是事實或水分不大。

但就整體口感而言則一般,除了“量大”外再無其他驚艷之處,且并無想要再次光顧的想法。究其原因,一方面在于口感并不驚艷,另一方面則在于不太喜歡“以酸甜為主的洋快餐口味”,吃一次還行,但吃完一次則一個月內都不想再吃了,或許這就是所謂“中國胃”吧。而這也印證了我的前述感知——此地之所以皆是“各地傳統小吃”并不是因各位店家過于保守,而是現實需求確實如此。

二、復購體驗又有哪些新思考?

因為初次體驗時對店主提出他定價有點高,而店主為此特別拿出其牛肉漢堡的肉餡展示“有多么物超所值”,看到他的那股樸實與認真勁,我決定再去體驗一次他說的漢堡,看看是否如他所說:一個漢堡就能吃撐。而這一現實經歷有一點極有啟發:

服務人員的氣質對顧客確有較大影響。

平心而論,這位店主并不善于言談,甚至有點結巴,或許因有點結巴所以略顯內向,但因此卻給人一種尤為質樸與真誠的感覺,以致于感覺他說的話可信、他做事很實,真是“天下萬事皆一體兩面且能量相等”。所以,服務人員對顧客的影響確實是極大的:就如我的此次復購,真的只因他的那股真誠勁以及由此引發的想照顧一下他那有點冷清的生意。但須知道的是:對于漢堡、三明治等洋快餐,我真是不太喜歡且還有點抵觸的。

復購體驗的是他上次展示的牛肉漢堡,25元一個,據稱是他一早到市場買的新鮮牛肉并親手剁碎、調味制餡。而體驗的結果與他之前描述基本一致:真的一個就能吃撐。但或許是我確實享受不了洋快餐口味,口感體驗也如上次一致:一個月內不想再吃第二個了。

另一方面,由于這次原料需要“各種再加工”(如牛肉餡與培根須煎熟等),所以整體制作用時超過15分鐘。但在此過程中,雖是工作日中午時分,雖在不乏客流的CBD,而顧客卻僅有我一人……而眾所周知,CBD一般在下班后及周末、節假日時“空城效應”明顯,對于其每日營收狀況可見一斑。

三、我與他的“問與答”

因為此次制作時間較長,我與他天南海北地聊了一番,也隨之了解到了更多情況——

·該店主91年生人,今年剛滿32歲,未婚單身,之前是一名糕點師,現在算是自己開店創業;

·這個小店不過2平米,年租金4萬,這還是分租旁邊店鋪的“特惠”價格,據其介紹,這周邊租金普遍在10萬左右;

·他說之前有過市調,一方面是房租情況,另一方面是同行營收情況;據其介紹,他調研發現周邊賺錢的不多,普遍只能保本或微利,賠錢的卻不少。我問:“賠錢那還干什么?”他有些“少年老成”地嘆道:“至少得有個事干吧。”我認為他調研的同行或許看他樸實而沒說實話,一直賠錢誰還這么無私奉獻?但再結合現實情況或許部分屬實,因為空鋪確實越來越多且一般空了之后就真的很長時間租不出去;

·我問他“為何選擇創業”?他說:因為面點師這類職業門檻低且天花板也低,他之前一天工作超16個小時,日產貨值超1萬元,而收入只能達到7000元,且已是該職業天花板,再往上就很難了,所以對他們這個職業而言,結局只能自己干點小買賣;

·我問他“看情況每天應該能剩不少未銷售產品,怎么處理“?他說“現在由于剛開始,賣的不多所以做的也不多,剩下的我一早去地鐵口當早餐賣,還挺受歡迎”;我說“那你一天得干多少小時啊”?他說“不加購買材料及交通,至少12個小時以上,但之前做面點師都是16個小時,所以也不覺得多辛苦”;

·我問他“上外賣了嗎?”他答“因為外賣扣點太高了,算了一下等于白忙活,所以沒想好上不上”;

·我問他“為什么不控制一下成本?比如降低一點食材品質?”他答“他朋友也建議他這么做,確實也不乏相應渠道,但一方面他嘗試過口感差距較大,另一方面過不了自己心里那一關,畢竟確實‘一分錢一分貨’”;

我在心里為他算了一筆賬:他的房租是40000元/年,加上水、電、吃飯、交通等基本成本每月僅成本差不多得5000元,每天在170元左右;該店平均客單按20元計算(女性客群則很難達到),毛利按30%計算(因他提到因為上外賣不賺錢才沒上,外賣扣點在20%左右,故反推其毛利應不超過30%),則他每天至少要30單才能保本,而看目前情況,能達到20單則已然很不錯了。按此推測,他這家小店現狀及前景著實都不太樂觀。

而與他的這番交流以及對這家小店未來的前景預測更讓我無比唏噓與感嘆——

·是他不努力?不勤奮?不能吃苦嗎?不是——他每天工作如此之久,且還要不停奔波、忍受苦寒與酷暑,但他并沒有絲毫怨言;

·是他不實誠、不厚道?也不是——他堅持用好的原材料,明知客人其實也嘗不出什么,而成本與利潤卻會因此而大變,但他卻因“過不了自己那一關”而拒絕如此;

但為什么結果卻還是如此不盡人意?私以為核心在于“是否符合行業規律”,所以給我的最大啟發也正在于此——

·前期市調不充分,只結合自身優勢而非客觀現實情況盲目上馬,結果因與周邊需求不符而陷入窘境;

·定價不夠靈活且過于追求品質與分量,限制了一部分客人的首次嘗試沖動:比如我認為若他“將牛肉餡一分為二”,單個價格降到18元,同時推出第二份半價活動,如此則差不多的原料成本,而收益提升、聯單提升且顧客感觀大不相同;

·對于時機的判斷存在較大問題:比如我問他“為什么剛開業不搞任何活動?”他答“因為快過年了,又剛剛經歷新冠大范圍感染,所以計劃年后再搞。”但他或許沒想到——由于周邊客群相對固定,若不能“一鼓作氣”,且還給人種下了“價格不低”的印象,再搞不僅難度大了,而且意味也變了(讓人感覺因為快撐不住了);

所以一切皆有因果,唯有抓住本質與規律才能適者生存。最后,祝這家小店能生意紅火,祝這位店主能創業成功,同時也希望對大家能有所啟發。

最后,若你在青島,有空可去CBD看看,就在CBD萬達與市北區政府之間,看看這家小店與這位店主是否如我所言,質樸、厚道、兢兢業業。

發表評論

登錄 | 注冊