阿里減持三江購物,傳統零售被徹底 “斷奶”?

出品/即時劉說

撰文/劉老實

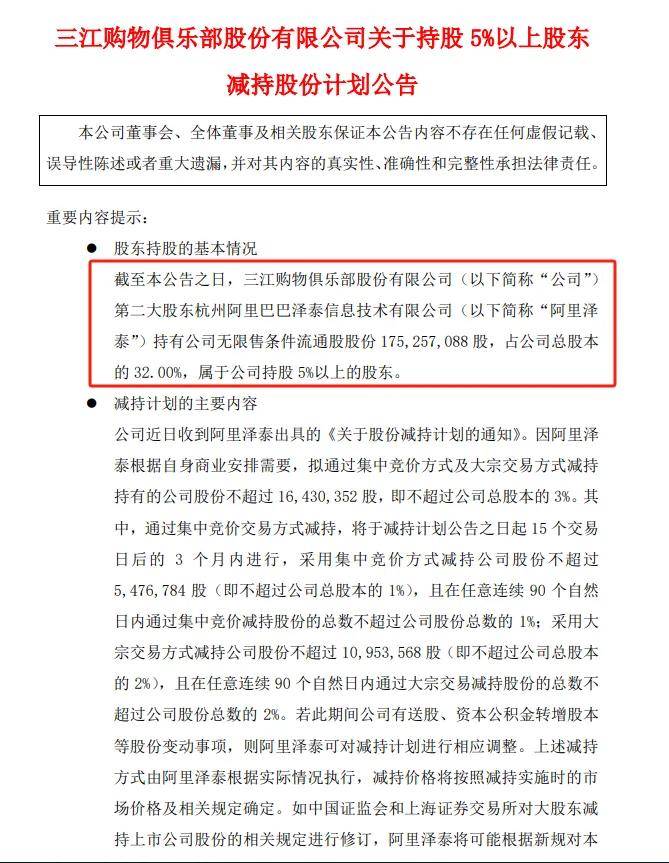

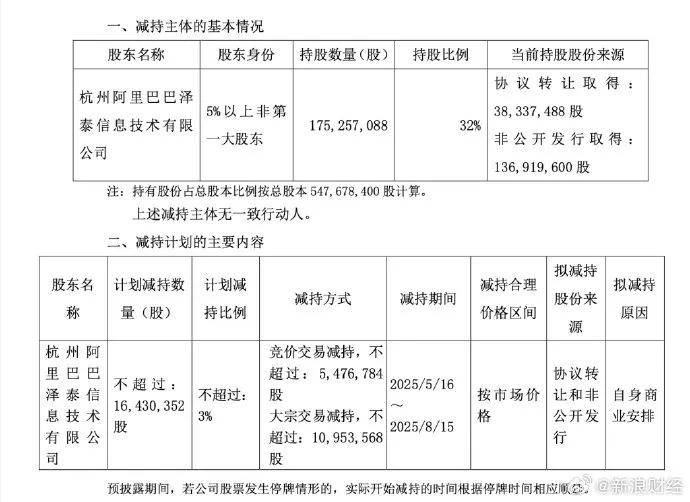

4月21日,三江購物(601116.SH)發布公告稱,其第二大股東杭州阿里巴巴澤泰信息技術有限公司(下稱“阿里澤泰”)計劃減持不超過1643萬股,占總股本的3%,套現約1.94億元(按4月22日收盤價計算)。這是阿里巴巴自2016年入股三江購物以來的首次減持,標志著阿里在傳統實體零售領域的戰略收縮進入新階段。

而阿里減持三江購物的計劃時間窗口為2025年5月16日至8月15日,涉及集中競價和大宗交易兩種方式。盡管減持后阿里仍以32%的持股比例穩居第二大股東之位,但這一動作被市場解讀為阿里加速退出傳統零售業務的信號。

阿里澤泰的減持動作并非孤例:2024年12月,阿里以74億元出售銀泰百貨;2025年1月,又以123億元轉讓高鑫零售全部股權。這一系列操作顯示,阿里正加速剝離傳統零售資產,聚焦核心業務如盒馬、云計算及海外市場。

從財務角度看,阿里澤泰的減持或與其投資回報不佳有關。2016年入股時,阿里澤泰以每股約11.19元的成本持有三江購物32%股份,而截至2025年4月22日,三江購物股價僅為11.81元/股,9 年時間投資回報不足5%。相比之下,同期上證指數漲幅超過50%。

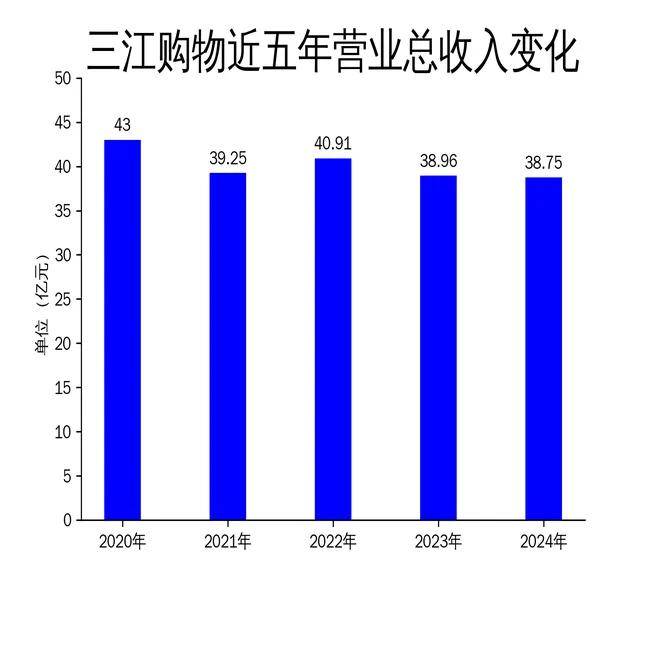

三江購物2024年營收微降

5天后(4月26日),三江購物發布2024年年報,報告顯示,其全年實現營業總收入38.75億元,同比下降0.53%;歸屬凈利潤1.43億元,同比增長3.51%;扣非凈利潤1.15億元,同比下降1.57%。然而經營活動現金流凈額下滑21.40%,投資活動現金流凈額卻大增70.34%。

盡管營收略有下滑,但公司在數字化轉型和業務拓展方面取得了顯著進展,尤其是數字化門店運營系統的試點上線,為未來效率提升和服務改善奠定了基礎。

從歷史數據來看,三江購物的營收自2020年以來持續波動,2022年曾短暫回升至40.91億元,但隨后兩年再度下滑,反映出三江購物在市場競爭中的增長乏力。

此外,根據三江購物2025年一季報數據顯示,截至2025年3月31日,公司總資產為51.31億元,較去年同期減少0.36%,其中貨幣資金17.34億元,應收賬款4213.8萬元,存貨2.4億元。公司總負債為18.5億元,較去年同期減少3.65%,其中應付賬款2.72億元,預收賬款936.55萬元。公司資產負債率為36.05%,股東權益合計32.81億元。

從“新零售”標桿到協同價值弱化

2016年11月,阿里以21.5億元戰略投資三江購物,獲得32%股權,成為其第二大股東。這一合作被視為馬云提出“新零售”概念后的關鍵落子。

三江購物作為浙江省最大的社區生鮮超市,擁有198家門店(截至2024年6月),覆蓋寧波、杭州等核心城市,與阿里的線上流量形成互補。

彼時,三江購物因營收連續三年下滑(2013-2015年營收同比降幅達8.47%、5.23%、1.95%),亟需互聯網基因注入;而阿里則希望通過區域性商超的網絡優勢,探索線下零售的數字化改造。

合作初期,雙方在多個領域展開融合。一方面進行業態升級,2017年寧波首家盒馬鮮生門店開業,三江購物負責運營,至2021年寧波盒馬實現連續4個月盈利;另一方面,進行技術賦能,引入淘鮮達、電子價簽、自助收銀等數字化工具,線上訂單量成倍增長;此外,還進行供應鏈優化,通過阿里的大數據能力提升生鮮品類的采購與配送效率。

盡管合作初期股價一度從10元飆升至近50元,但長期業績未能突破。2016-2023年,三江購物營收始終徘徊在40億元左右,凈利潤波動明顯(2023年歸母凈利潤1.38億元,同比降15.6%)。阿里寄予厚望的“AI+零售”構想(如引入曠視科技)亦未實質性落地。

究其原因,三方面矛盾凸顯。首先是區域局限,三江購物98%的門店集中于浙江省(尤其是寧波),難以支撐阿里全國性新零售布局;第二是模式差異,傳統社區超市與盒馬鮮生的高端定位存在客群沖突,協同效應有限;第三則為行業瓶頸,傳統商超受社區團購、即時零售沖擊,運營成本攀升,利潤空間壓縮。

阿里為何加速退出傳統零售?

阿里近年來明確將資源集中于電商主業、云計算、AI大模型及海外市場。2024年財報電話會上,蔡崇信直言“傳統實體零售非核心業務,退出是合理選擇”。此次減持三江購物,與其剝離銀泰、高鑫零售的邏輯一致,旨在回籠資金投入高增長領域。

2016年提出的“新零售”強調線上線下融合,但實踐表明,自營模式(如盒馬)與投資入股模式(如三江購物)存在顯著差異。阿里更傾向于通過自營業務(如盒馬、淘鮮達)直接掌控供應鏈,而非依賴區域性合作伙伴。三江購物作為“試驗田”的歷史使命已基本完成。

傳統大賣場業態面臨結構性挑戰:2023年中國連鎖Top100企業中,超市類企業銷售同比下滑2.5%,三江購物雖以41.58億元銷售額位列第87名,但增長乏力。阿里此時退出,可規避行業下行風險,優化財務報表。

而阿里減持三江購物,也折射出中國零售業的深刻變革:

首先是新零售概念退潮。經過多年探索,線上線下融合的新零售模式逐漸從資本驅動轉向精細化運營。阿里、京東等巨頭從激進擴張轉向收縮,聚焦核心業務。

其次是區域商超崛起。以三江購物為代表的區域性商超,憑借本地化供應鏈和社區服務能力,在下沉市場展現出更強的韌性。例如,三江購物在浙江省內的市場份額達12%,遠高于永輝、高鑫零售等全國性連鎖。

第三政策支持。商務部《零售業創新提升工程實施方案》強調數字化轉型和供應鏈整合,為區域商超提供了政策紅利。三江購物的冷鏈集配中心和數字化門店系統建設,正是對政策的響應。

三江購物迎來轉型期

減持消息公布后,三江購物股價次日開盤即下跌7.2%,市場擔憂阿里進一步撤退。歷史上,其股價高度依賴“阿里概念”標簽:2016年入股后暴漲4倍,2025年初因DeepSeek帶動阿里云概念股一度反彈60%,此次減持再次凸顯資本聯動對股價的主導作用。

而脫離阿里戰略框架后,三江購物可更靈活地探索本土化路徑。

一方面,依托自有冷鏈物流與中央廚房,強化預制菜、即食商品布局,契合浙江省消費升級趨勢;另一方面,198家門店(截至2024年6月)覆蓋寧波密集社區,會員數達94萬,可發展社區團購、到家服務;此外現有自有品牌商品價格低于市場20%-30%,差異化競爭或成突破口。

當然,三江購物的案例同樣也揭示區域性商超的生存法則。

一是聚焦核心市場,避免盲目全國擴張,深耕本地供應鏈與客群關系;二是做好差異化定位,避開與巨頭正面競爭,以“便宜+便利”滿足剛性需求;三是對技術進行適度投入,數字化工具需與自身規模匹配,避免過度依賴外部賦能。

新零售從狂熱到務實的范式重構

阿里減持三江購物不僅是資本層面的調整,更折射出新零售行業的深層變革。

首先是資本驅動的“顛覆式改造”讓位于效率驅動的漸進式創新;其次為線下零售的核心競爭力回歸到供應鏈效率與本地化服務能力;此外,AI、大數據等工具從“顛覆者”轉變為“賦能者”,需與實體經濟深度融合。

接下來,三江購物能否依托區域優勢完成自主轉型,為傳統商超提供“小而美”的生存樣本?而阿里在剝離非核心資產后,又能否在AI與云計算領域復制新零售的早期輝煌?這些問題也將等待下一個時間周期給出答案。

發表評論

登錄 | 注冊