雙十一的華麗謝幕,帶來的是阿里至高無上的“消費教父”光環。

不管實體店承認不承認,千千萬萬個剁手黨肯定了阿里們在自己心中這種穩固的地位。

每一種成功的商業模式都要歷經懷疑、圍觀、排斥、選擇這些過程,如同目標向前的變革——成為事實的存在和更迭,最終無法阻擋。

滾滾長江東逝水,浪花淘盡昔日英雄。而現在,馬云、阿里站在了時代巔峰,擋在了傳統實體零售的面前。

無數實體店在歷經這兩年經年累月的苦逼之后,并未被這個天貓專屬節日帶來的相應的銷售增長激發出幾許喜悅,面對電商的巨大眼球效應和窒息般的壓抑,大家已然笑不出來。——那種對未來堅強的信念,也被憂心忡忡所包裹。

實體零售面臨著電商巨大沖擊,這是誰都知道的話題。這種沖擊是完全不可避免的,因為它是時代的發展與科技進步的產物,你無法阻擋。未來最好的局面是和諧共生,這完全是絕對的可能,站在消費者的角度,這是必然的結局。零售市場沒有單極格局。

但是,我覺得實體零售整個業界的關注力太過于傾斜電商了,而真正最值得解決的問題,被大家漠視和擱置,因為它存在于自身。我們應該反思當前面臨的問題是解決自身障礙和負擔,而不是試圖阻擋一個產業的發展與進步趨勢。

我的問題有三點。我個人認為這是當前零售實體面臨發展、轉型的最大桎梏,是與電商競爭中無法輕裝上陣、短兵相接而背負的沉重負擔。

一、受累于產能過剩的商業地產市場

很長時間以來,伴隨著中國經濟長期穩定的高速增長,刺激中國整體房地產市場高度泡沫化。這幾年,商業地產市場也搭乘房地產市場的戰車迅速邁向租售泡沫、產能過剩的階段。

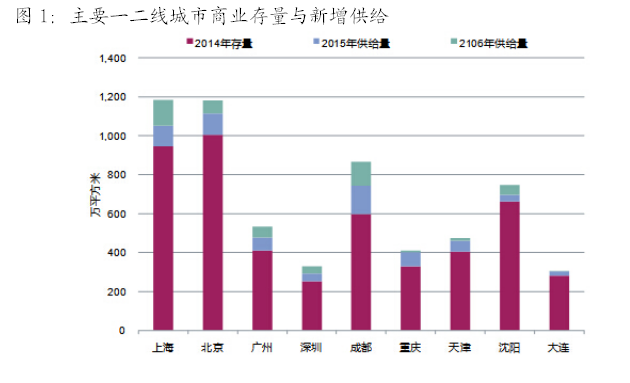

近年來由于商業地產的快速增長,商業體量已經呈現出過剩的態勢。隨著我國住宅市場調控的不斷持續,房企向商業地產轉型的趨勢也在不斷加大,進一步加劇了商業地產市場生產能力過剩。 2014年,單單是商業綜合體的存量面積已超過3億平方米,按照20%-30%的增速,到今年底,這一數據將超過3.6億平方米,甚至接近4億平方米。商業過剩已見端倪。

這種狀況対實體零售的轉型和發展有什么制約?

密集的商業設施已經使競爭失去了正常的態勢和積極意義。

目前,在大中小各級城市,普遍的問題是商業設施密集,超市、百貨商場、購物中心比肩而鄰、直面競爭成為常態,從大城市蔓延到中小城市。市場的蛋糕不斷被切分,消費增長力遠不及商業設施的增長幅度和增長速度。

在過去兩年中,中國購物中心以每年開業近400家的速度高速增長。截至去年底,已開業購物中心超過3500家,今年還將有500多家的增量。在2014-2016年間,全球在建購物中心面積最大的20個城市中,中國城市占據13席。

其他商業設施也是高速增長,并且不斷向下游城市延伸。著名的鄭州“二七商圈”,其實就是過去商業規劃缺位、無序競爭的產物。這些年,圍繞這個城市的新老城區,購物中心、大賣場還在不斷開建。北環與文化路地帶,在這個城中村覆蓋的商圈,最早由家樂福開墾了這片大型零售商業市場的處女地,但是現在,大型商業在此已是雨后春筍。家樂福對面思念麾下的北金購物中心,有永輝超市這樣主力店入駐,從開業那天起,家樂福便風華褪盡。

這種急速的膨脹很快蔓延至中小城市。在河南中部許昌,一個市區人口不過百萬的城市,兩家著名商業企業面對面開設大賣場,隔壁的家電賣場也肩并肩。

與此相鄰的一個縣級市,包括新劃入市區范圍的大批農村村莊人口加在一起,市區人口不過20多萬,但是已經有十幾座面積數千到過萬平方的賣場開業或在招商。同時擁有已經開業的兩家購物中心,面積從3萬到4萬平米,正在招商的兩家購物中心,招商面積分別達4萬多平米、7.7萬平米,業態包羅超市、百貨、餐飲、娛樂、電影院等。和前兩家沒有差異,高度同質化。

與許昌相鄰的漯河市所屬的一個農業縣,在購買力不高、規模不大的縣城里,也出現了購物中心相鄰競爭的格局。

現在,開發商、絕大部分普通零售商們感嘆“招商難”,品牌商家也在抱怨“落戶難”。這個怪象折射出商業地產的密集化、過剩化、同質化競爭程度。

圖1:主要一二線城市商業存量與新增供給

根據業內研究,一般情況下,在一座市區常住人口達40萬、消費能力可觀的城市,只能承載一座10萬㎡以下的購物中心。但是按照目前各地這種混亂的商業市場、缺乏科學規劃和有效監管的密集過剩的大中型商業設施分布狀況來看,不僅是資源的巨大浪費,也是零售業自身惡性、相互摧殘性競爭的緣源。相比之下,電商給實體零售的沖擊遠沒有零售業自身的這種問題迫切、致命。

解決之道,在于兩點:

零售業應該具備急流勇退的精神,尋求經營轉型、謀求差異化突圍。比如萬達的去百貨化。減少商場的百貨經營比例,開辟一部分空間或者轉型餐飲、娛樂,以特色商業和差異化經營來帶動人氣,扭轉經營頹勢。

專業協會、行業組織與企業密接結合,提高自身專業化素質和服務企業、行業的能力,參政議政。要有所作為,要敢于說話,要組織企業做好發展戰略的研討與溝通。積極主動參與、監督政府的城市規劃、商業規劃。從源頭上避免未來商業市場建設的漏洞和惡性競爭的隱患。

二、租金泡沫嚴重,物業成本高企

實體零售和電商競爭所背負的最大包袱就是物業使用成本和人力資源成本。其中,物業使用成本增長既難于把握,又難于消化。

由于地產商和少數零售商緣于地產過熱時期的盲目投資,致使物業投資成本很高,為平衡投入產出比,導致租金高漲,加上近年來房企轉型零售、其他行業尋求零售掘金的希求,商業物業租金持續高企不下。

雖然短期內由于較大體量供給注入而導致空置率攀升,但零售企業的加速布局與擴張也致使租金僅會在短期內出現微幅下調而長期攀升的局面。近年來零售商加速布局二三線乃至四線小城市的趨勢,龐大的供給水平帶來的空置率上行壓力被遮掩,空置物業甚至贏得了更大的尋租空間,因此租金一直在維持原來水平的同時,不斷尋求增長。

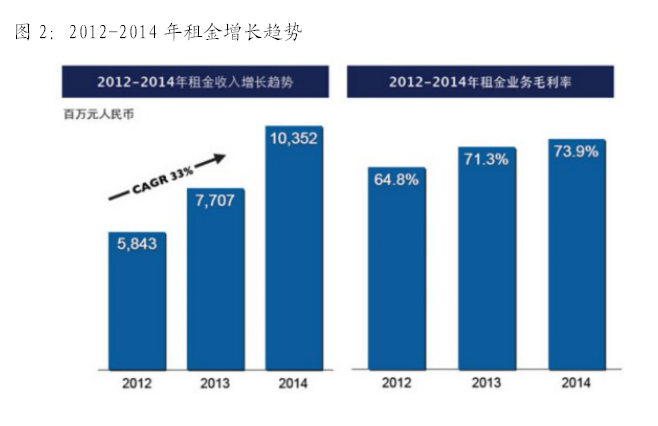

圖2:2012-2014年租金增長趨勢

我們不妨對比一下萬達商業近幾年的租金收入數據:

萬達集團2011年有779萬平方米純商業,租金收入25億元;2013年租金收入85.6億元;2014年,萬達商業轉型“包租公”,租金收入110.8億元,占整體收入超過兩成以上,同比增幅為32.7%。

從萬達的這組數字上可以看出,商業物業的租金呈明顯上漲態勢。無疑,這給夾在地產和電商雙重擠壓當中、處在轉型期的實體零售業增加更巨大的壓力、更沉重的包袱。

圖3:部分房企2013年租金收入情況

(來源:贏商網)

圖4:部分房企2014年租金收入情況

(來源:贏商網)

通過上述圖表,商業物業租金上漲狀況可窺見一斑,實體零售面臨的真正的經營壓力不言自喻。

三、固有的零供模式被打破,供應商的合作耐心正在被消磨

對絕大多數實體零售商來說,供應鏈的打造并不是建立在自采、自有品牌經營之上的。他們絕大部分的經營資源來自于供應商的配合與合作,甚至是供應商的屈服,無論在戰略上還是在戰術上。可以這樣說,離開了供應商,恐怕八九成實體零售企業要關掉。

按照目前奉行的零供關系與零供合作模式,供應商帶給實體零售企業的利益是:

1、資金壓力釋放。

賬期結算。這意味著零售企業可以減少這筆商品投資成本和商品風險,紓解資金壓力。同時利用賬期自由使用這筆“閑置”資金加速周轉,獲取資金周轉利益。另外,很多品牌供應商甚至自備道具與設備,也避免了商超這項投資,商超甚至利用自己的設備——比如貨架、端頭、地堆、收銀臺和供應商進行交易,收取不斷上漲的固定利潤。

2、人力資源成本大幅減少。

一般情況下,實體商超流行的零供合作方式不外乎租金、聯營等幾種主要模式。不管是那種模式,在商超統一收款的前提下,供應商均要承擔銷售人員的工資待遇。除此之外,還要繳納“人頭費”——所謂促銷員、導購員等供應商員工的管理費,小的商超每月每人幾十元,大的企業可能要上百元。所以在人力資源管理方面,零售商只賺不賠,照例,還從供應商身上還獲取額外利益。在KA管理中,品牌商家一般都有固定的談判流程,盡可能用以教會自己的業務代表或區域負責人設法規避越來越多的渠道成本,但,上述這些關鍵成本卻難以回避。

3、非營業利益和營銷收入

商超用協約的方式與供應商約定同城統一價,強勢的門店可能謀求獨享的最低價,獲得區域零售市場的話語權及更大毛利率,并索取協議打包的一攬子所謂促銷支持——包括但不限于進店費、節慶費、新品發布費、條碼錄入費(建檔費)、新品展示費(專架、地推、端頭等)、快訊促銷DM費、POP制作費、廣告費、活動冠名費、水電費、檢測費、公關費(各種對應于政府行政、執法的費用)等等,名目繁多。

這些收費和限制門檻,對于依賴渠道營銷的商家來說,在零售商苛刻的霸王條款面前,除了幾個國際一線品牌能有幸逃脫,無一不淪為弱者。

2012年,據羊城晚報統計,這種莫名其妙的進場費用占供應商在商超銷售額的比例高達兩成以上。

但是目前,電商來了。傳統實體固有的零供關系被打破,那種一邊倒的合作模式面臨“大考”——也許是淘汰。

雙十一以來,實體零售的話語圈里一直在詬病電商平臺對品牌商家的強制性價格打壓,定義雙十一的銷售為“賠本賺吆喝”。

但是他們忘了,就“準入門檻”來說,電商平臺對品牌商家更具吸引力,因為線上商家到目前為止,除了承擔大約3%-5%左右相應的銷售流水扣點外,沒有其它負擔。而且,更重要的是,品牌商家減少了中間環節的一系列衍生成本,所以線上經營,完全能借此還原出自己能夠承受的低價極限。

而實體零售商場則不然,他們的成本遠遠不止這些,除了租金還有甚至高于線上平臺的額外扣率,還要讓供應商承擔烏七八糟的各類費用和“苛捐雜稅”;除了正常扣率,還要有保底扣點等一系列的懲罰性措施。

所以,你應該白,為什么線上品牌商家一邊高喊“吐血”,一邊又害怕關停下線?

電商平臺與品牌企業的這種合作方式,無疑于給實體零售來了個釜底抽薪。

而除了幾個高大上的實體零售企業之外,幾乎所有的零售企業不可能做到大面積商品自采、自營,更別提那些所謂的自有品牌,對零售企業來說,也不過是裝點門面,無濟于事。最終,大家還得和電商平臺一樣,密切與供應商合作。

對于今天面臨巨大壓力的實體零售來說,與其說是電商沖擊,毋寧說那種傳統的零供關系才是致命的。

那么,這種固有的零供合作模式你還會一廂情愿的抱住不放嗎?

實質是,傳統零售商賴以生存的模式正面臨摧毀。當然,這只無形的手,還是來自電商。

張一夫 2015。11.18

- 該帖于 2015/11/19 9:19:00 被修改過