百貨業態日薄西山?

2007年是北京商業地產的放量年,房子是蓋起來了,下一步就要看這些喊著持有物業的開發商如何把這些商業紅紅火火地經營起來。魯迅先生所倡導的“拿來主義”也就是考察與學習,是一條捷徑。有業內人士曾指出,相比較歐洲以及美國的商業模式,還是日本的商業比較接近我們的消費習慣。因為是“一衣帶水”的邦國并且號稱是亞洲商業模式的領先者,相信很多人對于日本的商場不陌生。但俗話說內行看門道,外行看熱鬧,我們所看到、所關注的可能只是商品的價簽,而專家所關注的則是更深層的模式。借中國商業聯合會專家委員董利老師赴日參會之機,我們向他約稿數篇,希望能與關注中國商業地產未來發展模式的地產運營商共同探討。

借到日本參加第十三屆亞太零售商大會之際,我對日本商業進行了多角度的考察,此次考察發現,盡管日本商業發達、業態豐富,但百貨業仍是日本商業各業態之首。銀座、日本三越、西武、東武、丸井、高島屋、東急、松坂屋、伊勢丹、華堂等品牌百貨在各大城市占有統治地位,而在郊區是永旺集團百貨業的天下。當然,這并不是說其他業態發展不好,而是我們曾經擔心走向夕陽的百貨業仍然青春無限。除百貨業外,便利店、商業街、地下商業、餐飲娛樂甚至博彩等在日本都得到很好的發展。

日本百貨業伴隨日本經濟發展也走過了一個高潮和低迷過程,像八佰伴這樣有名的百貨,在經濟不景氣時就沒能挺住。今天各家百貨在新的市場環境下不斷調整發展,主要有以下幾個趨勢:

合縱連橫

2007年初,日本排行第三的大丸百貨與第八的松坂屋兩家百貨公司合并成立“J.零售陣線(JFR)”集團,取代高島屋成為日本百貨業龍頭。合并后設立的控股公司“JFR”集團,年度營業額將高達一兆一千億日元,取代高島屋百貨,成為日本的百貨龍頭。

2008年初,預計排行第四的三越百貨與第五的伊勢丹百貨將整合,年度營業額約一兆六千億日元,屆時可望取代今年新成立的“JFR”,成為日本百貨業界龍頭。

擁有二十家分店的高島屋百貨公司,在今年以前原本是龍頭,現在被擠到第二名。明年4月三越與伊勢丹整合之后,高島屋將從第二名退居到第三名。第四名則是由SOGO和西武合并的“千禧零售”集團。

日本百貨業連續9年營業額下滑,因此百貨業界合縱連橫求生存是一種新趨勢。

適應和調整

主要是指各百貨店為適應市場環境和消費需求變化而在內部經營策略上的調整。隨著大賣場和便利店的出現,以及休閑、娛樂和餐飲消費比重的上升,百貨業內部在經營方針上必須做出較大調整才能生存。

1.錯位經營

百貨店不再以服務百姓為市場戰略,對顧客群進行重新篩選,縮小了目標市場。如東京銀座、澀谷商圈中各家百貨店都擁有自己穩定的客戶群。相互之間能很好地錯位經營。以澀谷為例,商業中心區有109、東急TOKYU、西武、PARCO、OICITY、丸井等多家百貨店。我以一個購物者身份進行體驗,東急百貨由于把守交通樞紐優勢,商品對年齡層的包容性較強,更大眾一些;西武百貨引領商圈最高端,LV等世界一線品牌多集中于此。PARCO定位于精英白領。值得借鑒的是,在同一區域同一品牌,百貨并非是一家店,往往是相鄰幾棟大樓,或與其他品牌百貨店相隔穿插其間,但并沒有因此影響自身發展。不僅各家相互錯位,同一品牌百貨不同店也能很好錯位。如109時裝百貨是東京時尚代表,其中一店與二店相隔3個路口100多米,兩店商品定位明顯有年齡層次上的差距。一店的服裝更適合十幾歲到二十出頭的消費者,二店商品更適合二十歲以上人群。還有PARCO一店全部是女裝,二店則全部是家居用品,兩店相差1個路口。一個交叉口多家百貨店,競爭激烈程度是可想而知,但錯位經營使大家生存得都很好。

2.向現代百貨轉型

開始向現代百貨轉型,內部業態向復合型發展。例如地下以生鮮食品超市為主。店內設置各種獨立的業態小店,家具店、家電連鎖店、食品專賣店、娛樂中心、酒吧、快餐店、健身房,或畫廊、計算機培訓、甚至有電影館、美容減肥等。另外增加男、女裝等百貨優勢商品比重等。這些百貨還有一些特點是多能開到10層以上,而最高層多為餐飲,如名古屋的高島屋百貨最高兩層幾乎全部是餐飲。每層還多設休息處,非常人性化。使人們在百貨店購物變成一種精神上的享受。

3.服務引導消費

不僅是硬環境使人得到購物的享受,在服務等方面的軟環境更無可挑剔。微笑是日本店員唯一的表情。優雅的購物環境、富有特色的商品、全方位的服務、綜合性的娛樂設施,營造了融購物、休閑、娛樂為一體的和諧氛圍。消費者多掏腰包變成了一件非常樂意的事。

向外擴張

隨著日本國內競爭的加劇和消費空間所限,日本開始尋求對外發展。如SOGO進入了北京,先進入了天津的伊勢丹又傳出將進入北京西單的消息,西武百貨在沈陽開店,永旺集團選擇了中關村國際商城,與臺灣合資的新光三越進入了北京CBD等。

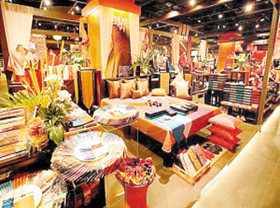

最近在京開業的新光三越百貨使北京高端消費者耳目一新。盡管是臺灣新光三越百貨進京,但所招品牌、賣場環境、店內商業布局與設計仍使進入商場的人獲得一種精神上的享受。店內感受與日本最大的不同就是服務上的差距。北京新光三越的售貨員與國內其他百貨售貨員一樣,多不會微笑,甚至有更加冰冷的感覺,與之交談也很難發現她們的敬業精神和專業態度。

通過考察發現,我國商業與日本等發達國家相比還有較大上升發展的空間,尤其在服務意識與理念上差距巨大,中國服務業整體還處于發展階段,軟環境改善還需要更長的時間。

(作者:董利/文并攝)

發表評論

登錄 | 注冊