2022年,零售商業要把握這十大趨勢

出品/聯商專欄

撰文/方湖

年關已近,2022年已來。

對2022年的宏觀經濟走向,做個大致預判,也許不是很準確,僅代表一家之言。趨勢,代表事務或局勢發展的動向。我用“趨勢”一詞,作為本次預判的關鍵詞。用十大趨勢來描述2022年經濟走向。

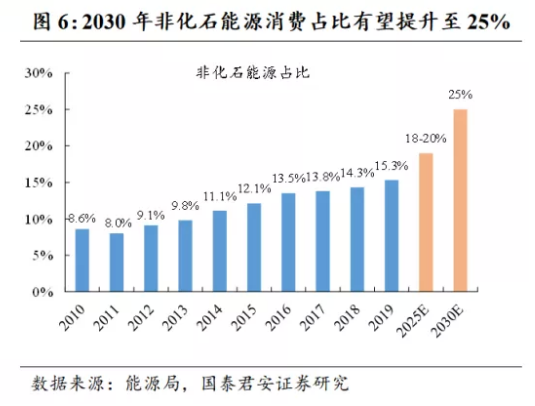

趨勢一:雙碳時代

2021年10月12日,國家主席習近平在出席《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會并發表主旨講話時指出,為推動實現碳達峰、碳中和目標,中國將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施,構建起碳達峰、碳中和“1+N”政策體系。

所謂“1+N”政策體系,即“1”是碳達峰、碳中和指導意見,“N”包括2030年前碳達峰行動方案以及重點領域和行業政策措施和行動,主要將從優化能源結構、推動產業和工業優化升級、推進節能低碳建筑和低碳基礎設施等十個領域加速轉型創新。

在原則方面,《意見》指出,要“全國統籌、節約優先、雙輪驅動、內外暢通、防范風險”。對此,平安證券分析稱,第一,各地方可能面臨不同的減碳目標,要全國統籌、各地分類施策的安排,允許各地方不同規模不同節奏的減碳安排,更加的公平,也有助于協調好減排與發展之間的關系。

第二,全面節約戰略,在生產端拋棄粗放的高耗能模式,消費端倡導簡約適度綠色低碳的生活方式,體現為全社會為實現“雙碳”目標的總動員。

第三,政府和市場兩手發力,政府層面將加大對綠色低碳相關科技的財政和制度支持,市場層面則將通過市場機制深化能源和相關領域改革,最典型的表現即是大力發展碳排放交易市場。

第四,防范風險,安全降碳,強調要“處理好減污降碳和能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全、群眾正常生活的關系”。

在舉措方面,一是推進經濟社會發展全面綠色轉型,二是深度調整產業結構,三是加快構建清潔低碳安全高效能源體系,四是加快推進低碳交通運輸體系建設,五是提升城鄉建設綠色低碳發展質量,六是加強綠色低碳重大科技攻關和推廣應用,七是持續鞏固提升碳匯能力,八是提高對外開放綠色低碳發展水平,九是健全法律法規標準和統計監測體系,十是完善政策機制。

趨勢二:新能源汽車爆發

按照中汽協的預測,2021年新能源汽車銷量為340萬輛,同比增長1.5倍。2022年新能源汽車銷量為500萬輛,同比增長47%。

1、滲透率預計從20%提升到35%。預計到2022年底,我國新能源汽車滲透率將有望達到35%。這是比亞迪董事長兼總裁王傳福此前的預測,他認為“中國車企提供的電動車產品已經從性能、使用成本等方面全方位超越了傳統燃油車。”

2、國產品牌陣營成為領跑國際新能源行業。中國新能源汽車,不管是新能源產業鏈,還是核心制造自主科技,不管是車規級芯片還是三電技術,不管是整車研發、設計與制造,在2022年都會引來長足的進步。

電池核心技術代表企業有比亞迪、寧德、中航鋰電、國軒高科等,三電自主技術有比亞迪,智能汽車解決方案華為HiCar,造車新勢力蔚小理之后還有威馬、哪吒、零跑等,智能駕駛有百度、華為、大疆等,中國新能源汽車已經形成從技術研發到整車制造完整產業鏈。

同時,以比亞迪DMp+DMi為代表的混動技術,將插電混動汽車帶入全新發展高地,這個也將在較長一段時間內,成為替代燃油、銜接純電的有效解決方案。

3、國產品牌國際化。2021年隨著海外市場需求逐步恢復,中國新能源汽車品牌憑借自身技術、品牌和制造能力積累,走出去步伐明顯加快。

中汽協數據顯示,2021年前11個月中國汽車累計出口量達179.3萬輛,同比增長1.1倍。多個中國汽車品牌出口量均大幅增長,創下新高。其中,新能源汽車已出口到南美、東南亞、西亞、歐洲市場,1-11月份出口銷量為49.7萬輛,預計2022年新能源汽車出口會較大增長。

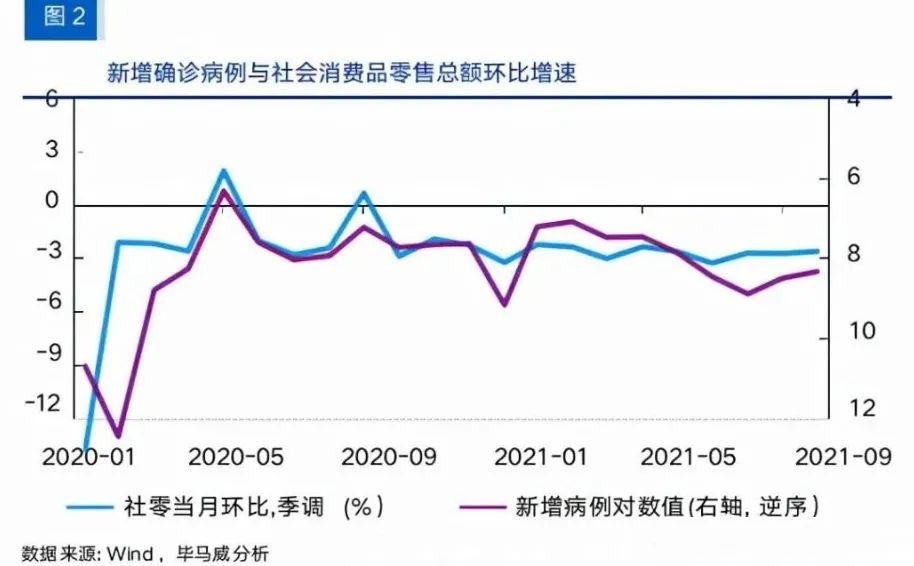

趨勢三:后疫情時代

疫情和防疫政策依然是決定經濟復蘇節奏的關鍵因素。

2021年中國繼續堅持嚴格的防疫政策, 繼續有效控制了疫情傳播,但仍然無法避免疫情的點狀爆發。今年1月、8月、9月、11月初先后出現了幾次疫情傳播 , 但每日新增確診(7日移動平均)從未超過130例 , 不但遠遠低于全球依然約50萬的每日新增, 每輪周期的高點也呈整體下降趨勢 , 中國繼續保持優異的防疫成績。

但是也要看到, 即便這些較小規模的疫情反復,也使得中國經濟復蘇節奏受到較大影響 , 特別是對零售等行業沖擊尤其明顯。疫情依然是決定經濟復蘇節奏的關鍵因素。

1、疫情常態化,已經成為當前經濟生活不可避免的事實。即使國內管控再好、再到位,國際上疫情控制不力,國際國內防疫兩張皮;全球化的今天,國際化流動和交流是無法杜絕的;如拉長時間周期,國門關閉是暫時的,開放是長期的、持續的,所以在接受疫情常態化同時做好疫情預防是重中之重。同時還要做好,疫情點狀爆發可能性存在。比最近西安和河南禹州的疫情,已經形成封城之勢。

2、做好防疫,才是經濟復蘇和發展的關鍵。帶病(疫情)的城市,是無法發展經濟的。

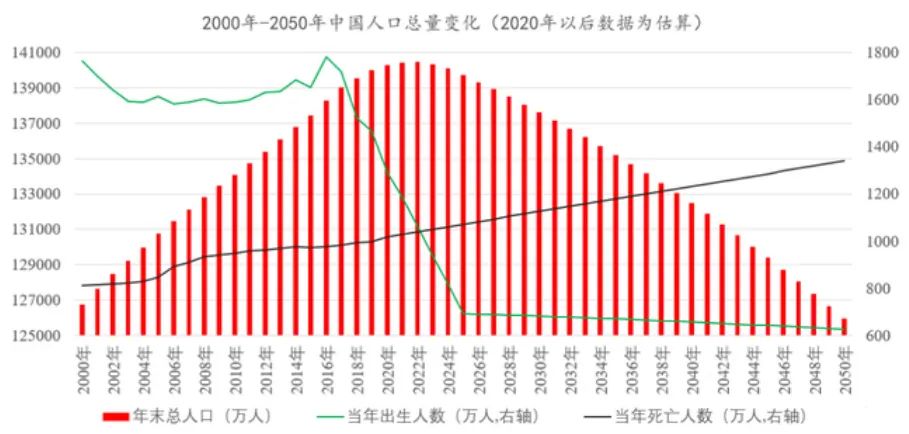

趨勢四:人口負增長與老齡化時代

1、2022年迎來首次人口負增長

根據推算數據,我們可以看到,中國人口規模的頂峰將出現在2022年,其數據是14.05億,接下來,中國人口總量將經歷持續下降,到了2050年,中國人口總量將下降至12.6億人。這個數字,甚至低于2000年中國的總人口數量12.7億。

2、勞動力人口下降

2022年末全國60歲及以上人口達到18499萬人,占總人口的13.7%,比上年末增加0.47%;65歲及以上人口達到122288萬人,占總人口9.1%,增加0.25%。由于生育持續保持較低水平和老齡化速度加快,15-64歲勞動年齡人口的比重自2002年以來首次出現下降,2022年為74.4%,比上年稍降0.1%。

3、主流消費群體發生變化

以Z世代為代表的年輕消費群體,加入消費大軍,成為消費意見領袖。60后老年人群體比重增加,中國進入晚婚、不婚和少子化時代,中老年、年輕人和新生人口,形成倒梯形結構。

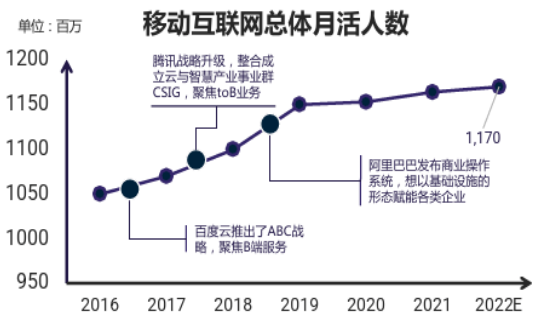

趨勢五:5G后移動互聯時代

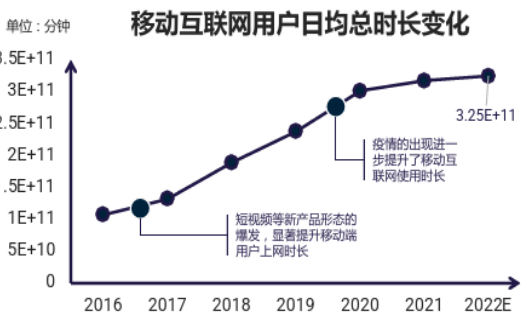

移動互聯網用戶是移動互聯網市場的基礎,基于我國的人口規模和互聯網設施普及,我國移動互聯網用戶基數龐大。截止2020年底,中國移動互聯網用戶規模達到9.86億人,2021年年底11.5億人,預計2022年底11.7億人。

2021年短視頻爆發成為一級流量入口,并帶動電商、游戲等次級流量變現。這種影響可能在未來幾年深刻改變行業格局。手握社交的騰訊、短視頻的今日頭條、電視的阿里、社區團購的美團等互聯網超級平臺,面臨互聯網反壟斷和國家強監管,拆墻打通。

1、元宇宙:可以用一句話簡單概括:元宇宙,是基于現實世界的數字孿生。如果說2021年的結尾,元宇宙的起點;那么2022年即將邁進元宇宙。

最近百度AI開發者大會在“元宇宙”APP“希壤”召開,這是中國國內首次在元宇宙中舉辦大會。此前頗受關注的“Facebook”改名為“Meta”掀起一股對未來“元宇宙”的熱潮。

今年,各大公司都宣布開啟“元宇宙”,不少投機者,趁機炒概念、賣課,瘋狂撈金,騰訊音樂娛樂集團(TME)宣布,將正式推出國內首個虛擬音樂嘉年華TMELAND,構建出一個虛擬音樂世界。

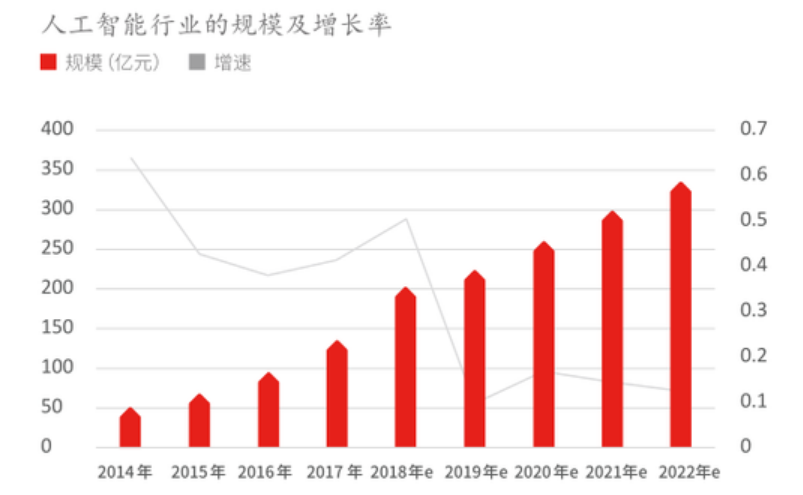

2、AI時代:AI行業連續5年保持穩定增長,2022年預計規模超330億元,2016年起,AI行業開始保持較快增長,增長率高達40%以上。從2019年始,AI行業增長率預期才出現回落,但仍維持在10%以上的高位。AI產業鏈主要包括基礎層,技術層、 場景應用層,目前我國處于場景應用層起步到快速發展的階段。

趨勢六:工業化4.0時代

中國的產業經濟正在乘上產業智能革命的列車,通過新硬件革命、新材料革命、大數據革命,形成工業革命和互聯網革命的一次巨大融合,并改造中國社會和企業的每一個細胞。

1、科技成為核心生產力

如果2021年是中國科技的至暗時刻,美國對中國民族企業華為、大疆、海康威視等進行無恥的封殺;那么2022年就將成為中國科技發力年,中央工作會議明確提出科技是核心生產力,并要求科技政策要扎實落地。實施科技體制改革三年行動方案,制定實施基礎研究十年規劃。強化國家戰略科技力量,發揮好國家實驗室作用,重組全國重點實驗室,推進科研院所改革。強化企業創新主體地位,深化產學研結合。

2、部分硬核科技領先全球

2021年中國科技不斷突破,領先全球。如九章、祖沖之量子計算機、中國天眼、光存儲量子U盤、人造太陽等;羲和號探日、600公里高速磁懸浮、二氧化碳合成人工淀粉、大飛機試飛中心等。

3、卡脖子成為核心技術突破口

中央經濟工作會議為2021年的重點工作進行了部署,其中兩次提及了“卡脖子”問題。

在談及增強產業鏈、供應鏈自主可控能力的問題時,會議指出,要統籌推進補齊短板和鍛造長板,針對產業薄弱環節,實施好關鍵核心技術攻關工程,盡快解決一批“卡脖子”問題,在產業優勢領域精耕細作,搞出更多獨門絕技。相信在2022年卡脖子技術會取得一定突破。

趨勢七:中華文化復興時代

1、冬奧會

第24屆冬奧會即將在北京舉行。這是繼成功舉辦2008年夏季奧運會后,我們再一次站上世界舞臺。特別是在后疫情時代,中國以一個更加開放包容、團結進步的姿態,向世界展示東方國度的生機與活力,在人類競技文明層面邁出了自信與勝利的一步。

2、河南衛視點亮中華文化,持續發酵

2021年,要說衛視中最亮眼的那顆星,非河南衛視莫屬。在唐宮夜宴爆紅后,河南衛視調整為新國風定位,并推出一系列歷史文化大宴,得到消費者追捧和官方喝彩。

自從春節期間河南衛視的《唐宮夜宴》一鳴驚人,這一年間河南衛視充分運用了當地豐富的歷史文化資源,接連創作了元宵節的《芙蓉池》、清明節的《紙扇書生》、中秋節的《奇妙游》等一系列傳統佳節的晚會節目。節目中宛如穿越時空的場景、服裝和道具,加之精心設計的劇情,在慶祝節日的同時為觀眾科普了歷史文化知識,也奠定了這一年綜藝節目對歷史文化的熱度基礎。

趨勢八:區域化發展時代

1、五大超級城市群領銜發展格局

十三五”規劃中指出,五大超級城市群格局已經形成,在國家規劃層面,城市群的發展也將進入加速期。未來將加快城市群建設發展,打造京津冀、長三角、珠三角世界級城市群,并將在全國范圍內共打造19個城市群。

中歐國際工商學院汪泓認為,五大城市群助力高質量發展已“箭在弦上”。五大城市群首先是長三角地區,它作為箭的龍頭,綜合實力最強,發展最均衡,占據了全國24%的GDP。

其次是京津冀,將政治資源、文化資源、科技資源以及人才資源進行了有機結合;再次是粵港澳,主要依靠金融優勢以及科技創新優勢;第四是珠三角,作為大物流通道居于國內生產鏈的核心環節;最后,西三角可以利用科技創新和低成本的優勢,承接東部產業轉移和周邊國家的戰略聯盟。

對于如何實現通過區域一體化助力高質量發展,汪泓認為,一是著力推進區域更高質量的一體化,協調區域內各地加強協調對接;二是促進城市群內經濟要素有序流動,優化城市群的空間結構,解決城市群核心城市“一市獨大”的問題;三是促進區域性城市的均衡發展,加快發展邊緣地區的中心城市;四是以城市群發展帶動都市圈建設,變單個城市的競爭力為城市群整體的競爭力。

2、都市圈建設:中國經濟棋局的大場

南京、福州、成都這3個都市圈是由國家發改委批復的,因此也被一部分機構稱為“國家級”都市圈。同時,在國家出臺的多個重大區域發展戰略規劃中,還有多個都市圈被明確提出。在中國進入城市化加速階段,培育都市圈、推動城市群一體化已經成為必然趨勢。而從區域經濟發展來看,中心城市與周邊城市加快同城化建成都市圈,也是提升城市競爭力的一種新手段。

趨勢九:國際秩序重塑

1、RECP時代正式開啟。2022年1月1日,《區域全面經濟伙伴關系協定》,RCEP正式生效。約占全球經濟總量的30%和世界人口的三分之一,文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞等4個非東盟成員國正式開始實施協定。

2、中美關系,多面而復雜,有沖突的必然性。2022年,中美關系沒有最糟,只有更糟。12月20日,崔天凱認為,對當前中美關系的認識至少有以下三層意思:第一,美國不會心甘情愿地接受一個社會制度、意識形態、文化傳統乃至種族都很不相同的大國崛起。

第二,美國對華政策里面有很強的種族主義因素,美國勢必會千方百計、不遺余力地,甚至沒有底線地對華打壓、遏制、分化、圍剿。

第三,中國要有清醒的頭腦,充分的準備,應對好中美關系今后的曲折、動蕩,甚至是坐過山車的場景。2021年美國在政治、經濟、科技、外交、臺海、新疆問題等多方面對中國制造許多麻煩與沖突,預判2022年也不會平靜,甚至不排除爆發局部沖突的可能。

趨勢十:中國經濟進入低增長新常態

根據有關分析,2022年中國經濟增長將重新下行,主要原因是新冠疫情后推動中國經濟快速恢復的房地產投資和出口這兩個增長動能可能放緩,而基建、制造業投資和消費較難對沖其影響,預計在跨周期政策的適度發力下,全年實際GDP增速有望達到5%以上。

下一階段中國經濟面臨三個風險:一是中國經濟“類滯脹”特征的進一步顯性化;二是美聯儲貨幣政策正常化提速帶來外溢效應;三是中美經貿關系演化中仍存不確定性。

預判十大經濟趨勢之后,看看中國管理層的如何發揮“看見的手”的作用。

12月6日,中共中央政治局召開會議研究2022年經濟工作。政治局會議強調凸顯“穩”的基調并不多見,提出了做好2022年經濟工作的七大政策:宏觀政策要穩健有效;微觀政策要持續激發市場主體活力;結構政策要著力暢通國民經濟循環;科技政策要扎實落地;改革開放政策要激活發展動力;區域政策要增強發展的平衡性協調性;社會政策要兜住兜牢民生底線。

1、經濟下行壓力大,宏觀政策偏穩健。

2、保市場主體、保收入、保就業,財政政策更加積極有效。

3、穩增長保持流動性,貨幣政策將穩健偏寬松。

4、國際外循環乏力,推動內循環、擴大內需成為經濟發展突破口。

5、加大力度支持核心科技產業,發展先進制造、提升國際競爭力,促進國民經濟經濟高質量發展。

6、建立生育友好型社會,促進生育。

總而言之,2022年的政策導向,我用四個詞來概括,就是:以人為主,以我為主,以內需為主,以經濟發展為主。把握和借助趨勢的力量,也許2022年會更好。

發表評論

登錄 | 注冊