言幾又掙扎求生,實體書店的悲劇縮影

出品/聯商專欄

撰文/聯商高級顧問團成員老刀

書店與咖啡館,哪個更有情調并且更容易讓人心生獨特的情緒?身處書店的時候,人是被無邊無際的思想與知識包圍,當濃郁的靜謐氛圍包裹個體,個體的渺小感甚至消弭于浩大圣潔的無形之中時,由此便延伸出極度的平靜及安全感。

書店,總是要有些情懷的。但是,在一個超級現代化以及科技文明超級發展的時代,當書成為純粹的商品,當人們對書的需求唾手可得,而書店的空間氛圍逐漸淪落的時候,線下實體書店幾乎無一例外地成為悲劇的產物。

無論言幾又、誠品還是其他各種線下書店,它們苦心經營的文化空間與神圣氛圍正在坍塌。這到底是宿命還是人造的悲劇?

01

言幾又苦苦支撐

言幾又這個名字很怪異,有多種解釋,有人說是“設”的拆寫,寓意人生的布局和規劃。也有人說是“譏諷”的拆寫,暗示大家都沒文化。總而言之肯定是某一個字或幾個字的拆寫,具體寓意什么,估計只有創始人才知道。

2019年言幾又因為發展過快、重資產的直營店模式而存在現金流問題。從這一年開始,言幾又向輕資產模式轉型,做文化消費服務商,也就是做TO B的業務,為企業做文化空間的定制服務,包括設計、裝修、書籍選品、采購等。但是對以“書店”為核心業務及標簽的言幾又來說,天生沒有TO B的基因,既沒有核心能力也缺乏TO B業務的渠道來源。

從2021年開始,言幾又不斷爆出各種負面消息。2021年下半年,言幾又欠薪、拖欠供應商貨款事件開始爆發,創始人但捷被限制高消費,有商場因言幾又未交房租預付款而斷電。

今年夏天,言幾又繼續備受資金鏈斷裂和倒閉等負面傳聞困擾。據《第一財經》YiMagazine報道,截至8月,全國范圍內仍在營業的言幾又門店只剩下5家,北京、天津、重慶等地的門店已全部撤出。最多時一年新開二十余家門店,門店總數約60家。言幾又一位高層人士表示,確實采取了收縮的措施,但會保留部分門店,公司正在積極探索轉型路徑。

這些年,言幾又一直搖擺不定,追求經營利潤最大化。

據悉,言幾又門店的營收主要分為三大塊,圖書、飲品和文創,早期比例約為4:5:1,其中最賺錢的是飲品,利潤率可達75%,其次是文創產品。也就是說,在這三塊當中,賣書是最不掙錢的。

悲劇就此發生了。一家書店,賣書成為最不掙錢的項目,而咖啡、延伸產品、文創產品反而能掙更多的錢,那么這家書店到底如何定位?書店的空間是呈現更多的書,還是讓給其他更掙錢的項目?言幾又選擇了后者。

2019年,創始人但捷在接受媒體采訪時表示,會持續將言幾又的圖書銷售比例降至20%。很難想象書店里的書的銷售比例只有20%,但是從言幾又經營的角度來看,似乎是一項不得不為之的“救亡圖存”。

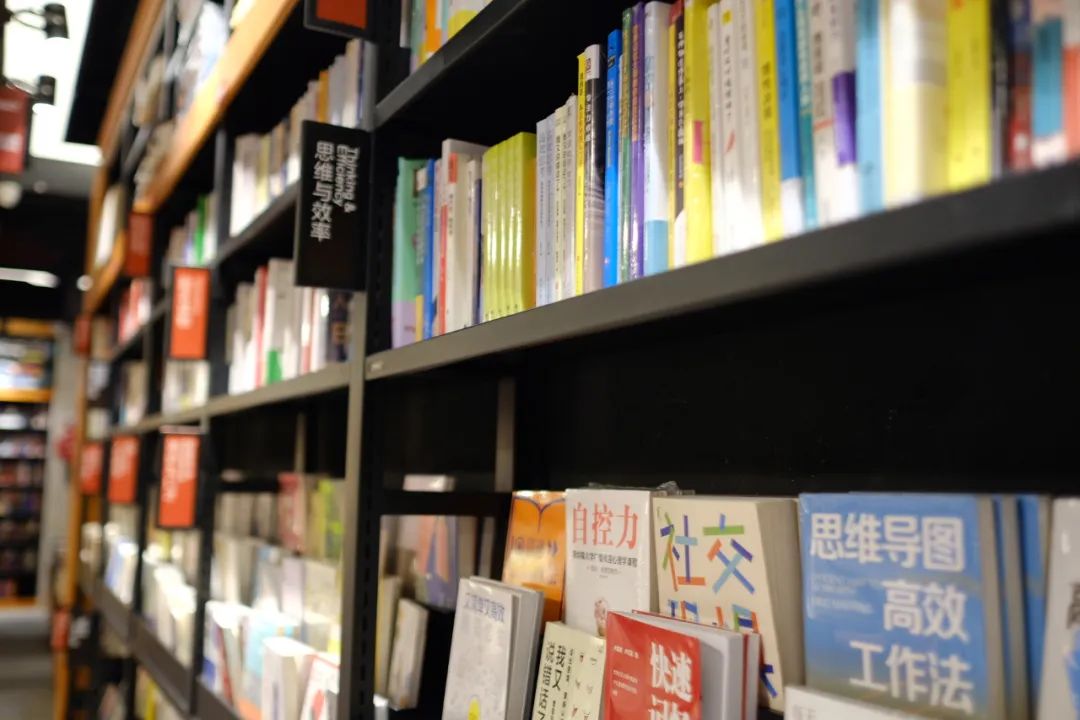

對消費者來說,言幾又的門店越做越大,但店里很多擺設卻成了塑料模具的“假書”。據報道,在成都凱德天府店、吉林昌邑區萬達廣場店、鄭州建業凱旋廣場店,高高的書墻上擺放的是很多一眼就能看出來的假書,而很多到店者甚至僅僅把言幾又當成了一個網紅的打卡點,并不是為了買書而來。

02

曾經的雄心,忘記了初心

2014年,第一家集合圖書、咖啡、文創等多種業態的言幾又在北京中關村創業大街開業,打出“文化生活體驗空間”的旗號。成立伊始,言幾又以書為核心,打造一種文化體驗的極致空間,這顯然是新生代書店基本都會遵循的創新路線。

言幾又第一家店開業后的半年時間內,就有包括理想國、中信出版社等在內的數十本新書簽售會。于丹、王蒙、馬伯庸、白先勇等知名文化界名人都曾光顧。

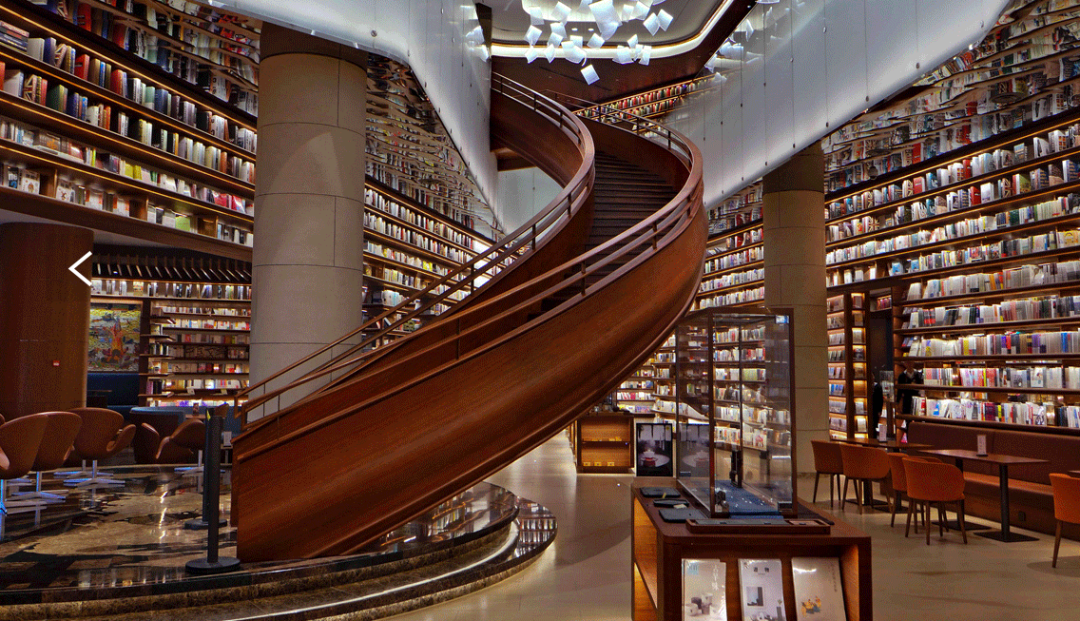

文化空間的體驗是美妙的,它具有小資情調,能夠滿足人們對于時尚和文化的雙重想象。所以,言幾又很快成為“網紅書店”。這一網紅空間,滿足一種“文化坐標”的潛在消費需求,也形成了一種新的時尚現象。對線下實體零售來說,創新的場景空間是一種重要的“稀缺商品”。

所以,對很多商業購物中心來說,言幾又這樣的“空間創新產品”是極具吸引力的。2018年10月,言幾又在西安邁科中心店開業,面積超過4500平方米,由日本代官山蔦屋書店的設計師池貝知子設計,僅設計裝修就花費過億元。這家店甚至屬于言幾又相對輕資產的項目,前期投入由西安邁科中心承擔,言幾又只負責具體的運營。

通過與商業地產的合作降低成本,利用自身的品牌效應吸引文創、藝術品等品牌入駐,高毛利的周邊產品盈利,甚至引入美甲等其他相關業態形式,言幾又形成了一套“自洽”的商業模式。

言幾又的商業模式得到了投資人的認可。

2014年到2018年,言幾又先后獲得了四輪融資,融資總計達2.4億元,其中B輪和B+輪融到的資金都在1億元以上。洪泰基金原董事總經理金城曾在2018年亞洲書店論壇解釋言幾又、蔦屋書店這類業態的商業模式:營造一個消費場景,讓消費者花更多的時間在其中看書、體驗,潛移默化地產生愉悅感,打破理性消費,購買飲料、甜食、文創產品,最終花更多的錢。洪泰基金是言幾又B+輪的投資方之一。

在資本支持下,言幾又進入快速擴張期。2017年B輪融資時,言幾又已經在全國開出了近40家門店,包括面積3000-5000平方米的大型店和500-1000平方米的小型店,并聲稱到2019年年底要在全國開100家店。2018年年底來自頭頭是道和洪泰基金上億元的B+輪融資,是言幾又對外公開的最后一輪融資。

但是,言幾又忽略了其核心“書”。書雖然毛利低,但是其“文化空間”的基石,不能因為賣書毛利低或者書的營業收入低就降低了書的規模占比,這必然導致言幾又在經營上的“異化現象”。加之從2020年至今的疫情打擊,言幾又這樣注重線下空間場景體驗的實體書店幾乎備受摧殘。

03

實體書店之殤

對實體書店來說,書是核心,幾乎所有的新興書店都致力于打造一個文化場景空間,獨特的空間設計,多元化的相關產品,以書為核心形成書+咖啡+周邊文創的混搭模式。但是,對線下來說,書又是最沒有競爭優勢的產品。

作為一種超級標準化的商品,書是最適合在線上銷售的,所以線下書店的價格遠遠無法跟線上相比。這成為線下實體書店最大的“痛”。

業內人士表示,實體書店在出版社的開單價格是六七折進貨,但在網上經常是滿100減50,滿100送50,加上各種優惠券,購買下來,有時能低至三四折,“讀者肯定哪里便宜就到哪里買。”

不對等的價格體系是由出貨量決定的,電商覆蓋范圍廣、銷量巨大,因此拿到的價格也更低。“尤其量大的情況下,如果需要盡快結算,要現金流,就出版社就會給電商平臺更多的讓利。”某出版社和電商的結算價甚至低到了二八折,只是希望盡快兌換現金流,已經是不掙錢甚至虧錢的地步。在這樣的模式之下,線下書店的價格遠遠無法跟線上競爭。

另一方面,電子書,有聲書也是對紙質書的極大分流。2021年全國國民閱讀調查結果顯示,成年國民有聲閱讀規模持續擴大,中國31.6%的成年國民有聽書習慣。

這些年,大量的線下實體書店茍延殘喘。

1997 年,文化人嚴搏非與朱紅、何平合資在上海陜西南路地鐵站開了第一家季風書園,面積僅有40平方米,書籍只有8000多冊。從這家小店再到后來的8間連鎖,季風書園曾經一度成為“上海的文化地標”。2017年4月23日,季風書園稱,上海圖書館的最后一家門店停業時間確定在2018 年1月31日。

2020年后,臺灣的誠品書店也接連陷入關店。其深圳店于2018年開業,2020年7月3日,誠品生活深圳在微信公眾號宣布,將會在2020年的12月31日結束營業。創造了誠品歷史上最快的閉店紀錄。

誠品生活深圳是誠品的第48家店,也是繼蘇州店后,誠品在中國大陸開設的第二家店。門店總面積達3.3萬平方米,共6層樓,除書店外,還擁有包括設計、手作、親子、餐飲等在內的多個品類商戶。對于誠品書店在深圳的敗退,很多人甚至夸張而不無惋惜地認為,“千萬豪宅容不下一個書店”、“烏托邦沒了”、“深圳只剩下資本和奶茶”……

雖然電子書,有聲聽書模式不斷滲透市場,但是對真正的讀書人來說,紙質書依然是不可替代。但遺憾的是,對于有形的紙質書,線下的價格跟線上幾乎毫無可比性。線上滿100減50的時候,線下書店最多只能打八折。

線上圖書零售平臺的崛起,簡直成為線下實體書店的“必殺毒丸”。書太適合線上銷售,所以電商鼻祖亞馬遜就是從賣書開始,書在線上分門別類,方便用戶查找,而且價格也比線下便宜太多。

另一面,真正的讀書人絕大部分并非實現財務自由的有錢人,幾十上百的一本書,價格上的巨大差異對大量購書者來說影響巨大,可以直接決定他的購買渠道。

2020年疫情的到來,對線下實體書店更近乎是摧毀性打擊。

2020年,文化名人許知遠創辦的單向書店快活不下去了。許知遠在2020年年初發眾籌求助信,因其在文化界的影響力,單向街書店還是熬過了這一波倒閉熱潮。單向空間在線上線下孵化了多種內容形態。不管是傳統的書刊出版、沙龍座談,還是近幾年新興的播客、短視頻,他們都在用自己的方式不斷創新,一切都是為了活下去。

04

賣書人該有的心態

書,每一年的產量極其豐富,總體來看,書的種類如此龐雜,涉及各行各業,需求分散,利潤很薄。對于線下書店,它們往往更多地聚焦于“人文社科”。這個品類覆蓋面足夠廣泛,可以包括文學、藝術、歷史、哲學、宗教、財經管理等等,最大限度的普通人均可成為目標消費對象。

所以幾乎所有的線下書店,都是主打人文類的精品書店。對于人文書籍的選品極其考驗書店經營者的品位和眼光。如果選擇面太寬,書籍流于大眾和庸俗化,書店的品質就會降低,那些挑剔的文化人,真正嗜書的高品質讀者會不屑一顧,書店也就失去了“文化象征意義”。對于大眾讀者而言,很多人往往并不擅長挑選高質量的圖書,這就要求書店能夠替他們把關。

對于開書店的賣書人而言,其實從一開始就要抱有這樣的認知:賣書就是做的一份辛苦而且不會掙大錢的“文化人的生意”,自古以來皆是如此。如果想通過賣書做大,唯一的出路就是“跨界”,如上文所言從賣書跨界到賣咖啡,甚至其他各類不相干的商品。誠品是這樣的路子,大名鼎鼎的蔦屋書店也是這樣的路子。

在從賣書向其他品類跨界的過程中,初心早已不在,書只是成為引子,而其他更盈利項目才是本質,賣書人真正該有的初心應該是什么?估計很多人已經忘了。

*本文僅代表作者觀點,不代表聯商立場

發表評論

登錄 | 注冊