美特斯邦威,從不走尋常路,到如何活下去

疫情一度是快時尚品牌頹靡業績的遮羞布,但隨著影響不斷減輕,品牌自身的問題在財報中暴露無遺。

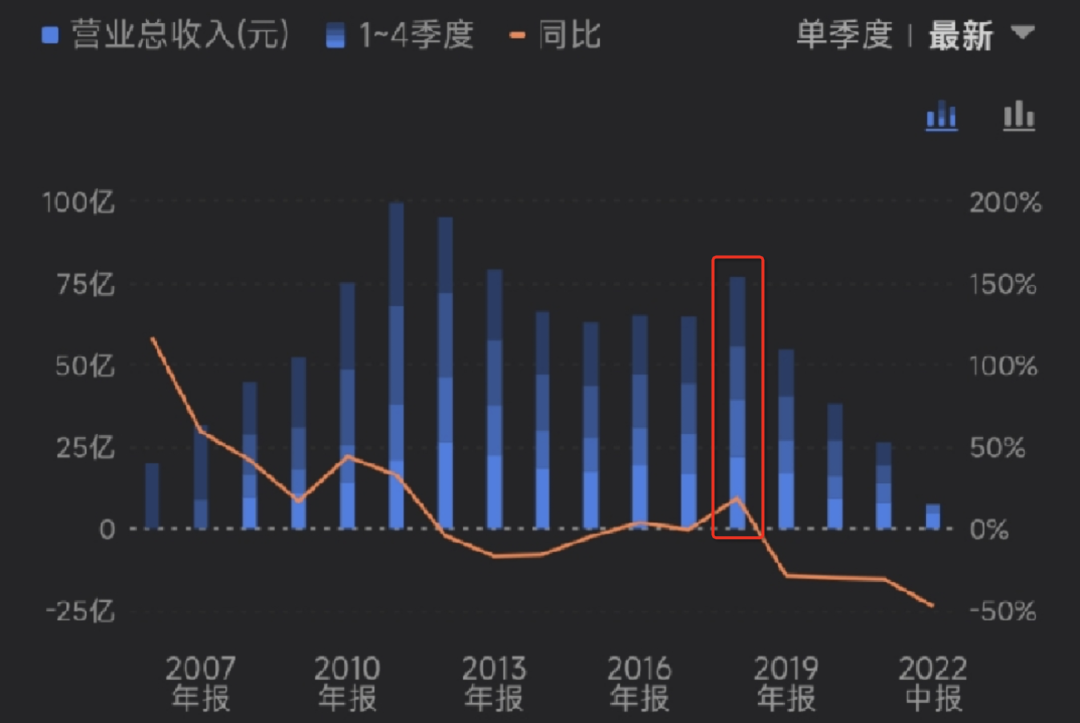

2022年8月29日,美邦服飾(以下簡稱“美邦”)發布截止6月30日的半年業績。今年上半年,美邦營業總收入7.23億元人民幣,縱向對比其業績最佳的2012年同期的46億元,頹勢明顯;橫向對比同行森馬、海瀾之家,美邦已有掉隊趨勢——今年上半年,海瀾之家營收95.16億元,森馬56.41億元。

同時,美邦也錄得了上市以來最大半年虧損。扣除非經常性損益后,虧損達6.62億元。美邦將虧損更多地歸咎于今年上半年的上海疫情,其在浦東的配送物流中心因此停擺兩個月。但列舉美邦上市以來經營數據,不難發現,其營收規模在2011年逼近百億達到頂峰后,僅2018年因大幅消化上一年庫存而有所反彈,整體幾乎呈一條平滑的下行曲線。

曾經的“步行街之王”,何以掉隊至此?

2018年,美邦大手筆處理存貨帶來業績反彈

瘋狂擴張遭反噬

標志性的全玻璃外結構的美邦門店,曾在各大城市核心商圈拔地而起。這些動輒占據數層樓,面積達幾千上萬平米的城市旗艦店,是美邦鼎盛時期的標志,直觀地展示著品牌的財力和影響力。

在80、90后的記憶里,美邦那句經典的“不走尋常路”是一代人的時尚口號,門店內總是播放著代言人周杰倫的音樂,逛店時,腦中盤旋的是楚雨蕁那句“端木帶我逛美特斯邦威”的臺詞。

1995年,美邦開出全國首店,直到2007年末,其門店總規模為2106家。從0到2000,美邦用了12年。2008年,美邦在深交所上市,在資本的助推下,下一個2000家門店,美邦只用了不到4年——2011年,美邦營收接近百億的同時,門店數量超過4000家。

下游加盟經銷網點的野蠻生長,很大程度上得益于中國商業化地產繁榮的二十年。彼時城市日新月異,商圈如雨后春筍,步行街業態成了線下零售的主要載體,美邦的門店廣泛滲透于各個城市的步行街,借助周杰倫、郭富城、張韶涵等當紅偶像的代言,短期內獲得大量曝光,使其一度成為“步行街之王”。

至于快速拓店,美邦靠的是向上找工廠代工負責生產,向下找門店加盟負責經銷,自己只做中間的品牌運營的輕資產模式。這一模式如今看來十分普遍,被廣泛應用于渠道品牌上。但在千禧年初,這種代工、加盟的創新模式,助美邦、森馬、海瀾之家等國內快時尚品牌在短短幾年內,門店規模迅速反超以直營方式拓店的Zara、優衣庫們。

隱憂也就此埋下,加盟網絡的瘋狂擴張帶動營收規模增長的同時,庫存風險正在以前所未有的速度疊加。

鞋服企業的存貨主要是服飾成品,其次是原材料。門店擴張初期的2007年到2009年,美邦的存貨規模從4.2億累計到9億,到了2011年,存貨已達25.6億元。營收翻了3倍,但存貨漲了6倍。也是從這一年開始,美邦陷入了消化存貨的長跑中。每年的經營利潤,都會極大地被存貨跌價蠶食。

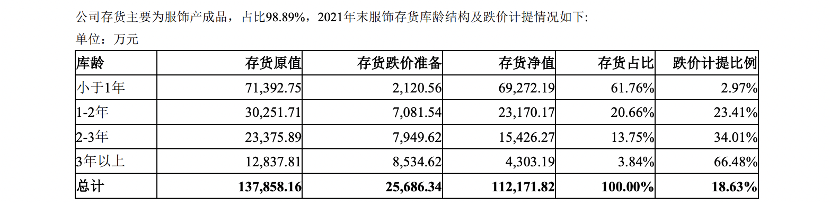

上市前,美邦的存貨跌價僅幾百萬元;但是到了2012年,這個數字飆升至6千萬元,當時美邦的凈利潤為6.9億元;2013年,凈利潤下滑至4.28億元,而存貨跌價進一步上漲至接近1億。到2021年,產銷規模已大幅萎縮的美邦,仍有高達11.34億元的存貨,跌價損失以億計。

3年以上的存貨,剩余價值所剩無幾:圖表源自美邦2021年年報

其實大比例的存貨跌價,不單是美邦一家的問題。海瀾之家2021年年報顯示其服裝存貨賬面價值在期末為31.46億元,跌價損失為9.87億元。而反觀2021年營收規模達2786.05億日元(約合138.79億元人民幣)的優衣庫,優秀的庫存管理下,當年計提的存貨跌價僅為1.32億元。

然而在瘋狂的擴張速度中,存貨的日積月累,其帶來的影響并不僅僅是跌價問題,更大的反噬正在把美邦拖進泥淖。

爬不出的庫存泥淖

庫存問題是服飾行業共同的問題,但顯然,美邦在快速擴張時忽略了它。

國產快時尚品牌庫存管理能力的落后,一方面在于服裝行業早年普遍以產定銷,產能的設計很大程度上取決于品牌直覺。為此,Zara自建了所謂的“柔性供應鏈”,通過少量現貨、快速反饋、火速追單,讓高銷量下的低庫存成為可能。曾在美邦、太平鳥等鞋服企業高層就職的陶衛平表示,Zara通過柔性供應鏈的產量可以達到總產量的50%以上,而國內品牌一般連5%也難以做到。

“一則可能看不準款式,會備錯料,從而造成更大的損失;二則受制于產能儲備和面料儲備,根本快不起來,最終導致多批次生產的量,因交期等諸多因素,成為額外的庫存;三是備料也只能備到成型的面料(顏色已經染好),而一款商品滯銷的主要原因除了款式,就是面料本身和顏色,導致備料成了形式;最后,備料、備產能的成本非常高,零敲碎打式的快單,品質很難保證,沒有大廠愿意合作,另選工廠風險更大。”

另一方面在于以直營模式為主的Zara、優衣庫們,有精準、敏捷的銷售數據回傳給品牌。而普遍以加盟形式擴張的國內快時尚品牌,其零售終端反應遲鈍,與品牌的聯系也較弱。

“中國服裝企業把市場經營的要求與責任,過于依托給職業經理人、經銷商的個人發揮,導致終端店鋪的經營管理處在非常初級的水準。”陶衛平解釋。而這也是疫情以來,國內鞋服品牌普遍關停加盟店,更多地保留直營門店的原因之一。

加盟模式下,品牌側庫存高企,也意味著零售端的滯銷,而這將直接導致品牌“應收賬款”中出現大規模的壞賬。

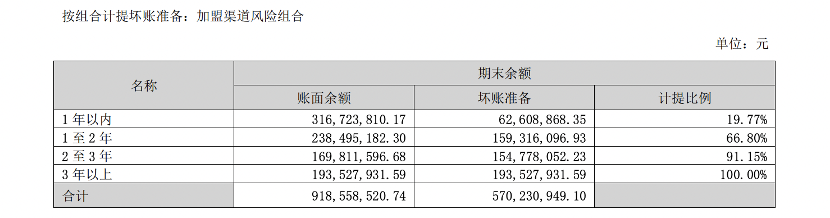

上市初期,美邦的絕大部分經銷商,都能在半年甚至三個月內支付貨款。2008年,美邦的壞賬計提僅21萬元。

但如今應收賬款中出現了越來越多1年以上,甚至3年以上的賬單。截止2021年12月31日,美邦計提壞賬準備為4.9億元。最近上半年,美邦加盟渠道應收賬款賬面余額為9.18億元,其中壞賬準備高達5.7億元。

3年以上的應收賬款100%計提壞賬:圖表源自美邦2021年財報

同時,加盟商不斷清庫存的舉措,也不免阻遏后續新品的銷售,進而影響存貨周轉效率(企業當期銷貨成本/平均存貨成本)。低毛利率的快時尚行業,一貫依靠高存貨周轉率帶動整體利潤。美邦最不愁賣時,存貨周轉天數(365/存貨周轉率)幾乎和Zara并駕齊驅,在80天左右。也就是說,一年能賣四輪貨。而到了2021年,存貨周轉天數高達280天,一年只能賣一輪。

去年,美邦開始陸續關閉城市核心門店,其中包括位于杭州湖濱商圈最大的旗艦店。無獨有偶,今年三月,營業15年,位于上海南京東路的五層樓、建筑面積近萬平方米美特斯邦威圣德娜店也正式關閉。

位于上海南京東路的美邦旗艦店

陶衛平曾稱,國內目前還沒有一家鞋服公司能做到經營好1000家直營大店,而優衣庫可以做好2000家直營門店,Zara可以做好8000家。但我們也看到,普遍依靠加盟完成擴張的國內快時尚品牌,如今開始一致加碼更具消費者感知、零售把控能力、精細化運營能力的直營模式。疫情更是加速了這一進程。

比如,海瀾之家在2021年的直營門店凈增長241家,加盟店及聯營店凈減少112家。2020年凈增直營店129家,凈減少加盟店184家;森馬在2021年直營門店凈增長100家,加盟店凈減少281家。

加碼電商或成出路

美邦閉店潮的背后,是品牌榮光不復,再難以入駐城市的核心地段。此時品牌更需要思考的是,如何用線上經營彌補線下經銷網絡在地段、質量上的不足。直營化不僅是更多的直營門店,也是加強對以直營為主的電商門店的經營。而基于中國鞋服品類極高的電商滲透率,其效益不遜色于數百家線下直營門店。

今年上半年,美邦線上營收占比首次超過30%。事實上,如今國內鞋服品牌的線上收入占比,已普遍在20%—30%之間。其中,森馬在2022年上半年,線上收入占比已接近50%。但對于電商渠道的搭建,美邦曾一度處于領先地位。

2011年,由周成建控股的華服投資有限公司全資子公司“上海愛裳邦購信息科技有限公司”成立,負責美邦自建商城“邦購”的運作。據2011年年報數據,該年美邦與邦購之間的關聯交易金額為1.61億元人民幣。

邦購仍在運作。據美邦2021年年報數據,邦購累計注冊用戶903.73萬人。其中,月活用戶為35.81萬人。但并未披露相關銷售數據。

“邦購”首頁幾乎都是清倉、折扣等營銷活動

幾乎每一個快時尚品牌,都曾嘗試自建私域商城。但單一品牌難以自造流量,規模化不足致使履約成本居高不下,自建電商平臺的短板一覽無余。最終,快時尚們所倚仗的不是誰的自建電商平臺更成功,而是誰能更積極主動地擁抱主流電商平臺。以電商渠道更強勢的森馬為例,可以看到對國內快時尚品牌而言,電商渠道的以下幾個優勢。

1.更高的毛利潤空間:加盟模式下品牌以批發價賣給經銷商,而線上渠道則以零售價出售,分潤主體更少;

2.更低的經營成本:2021年森馬實現線上銷售收入64.58億元,線下加盟銷售收入68.2億元。但線下加盟銷售收入由7412家門店貢獻,線上僅是品牌在天貓、京東等平臺自行開設的為數不多的幾家旗艦店;

3. 更完整的消費者數字資產:相較于線下直營,線上渠道能夠在用戶完成下單的那一刻,即收獲消費端的反饋。甚至,即便是前端的消費動作,如瀏覽、點擊、加購、收藏等,同樣可以沉淀為品牌的消費者數字資產;

4.更平等的零售終端:森馬2021年直營門店面積為172672平方米,直營收入13.99億元,每平方米年銷售額約為0.81萬元;美邦同期直營門店面積為55219平方米,直營收入為6.5億元,每平方米年銷售額約為1.17萬元。但對比優衣庫2021財年數據,其每平方米年銷售額為62.1萬日元,折合人民幣約3.09萬元,差距十分明顯,如果疊加加盟店坪效,差距將進一步放大。

優衣庫、Zara在線下開設的門店不論從地段還是門店規模,平均質量都遠比美邦、森馬優質。但國產品牌們更積極地將經營搬至線上,無疑縮短了與國外品牌在零售終端上的質量差距。

美邦、森馬等都誕生于千禧年前,經歷了中國服裝市場從供給不足、單調到趨于多元、休閑,享受了從白牌走向品牌的第一輪消費升級紅利。巔峰時,美邦創始人周成建曾揚言一年要賣出5億件。

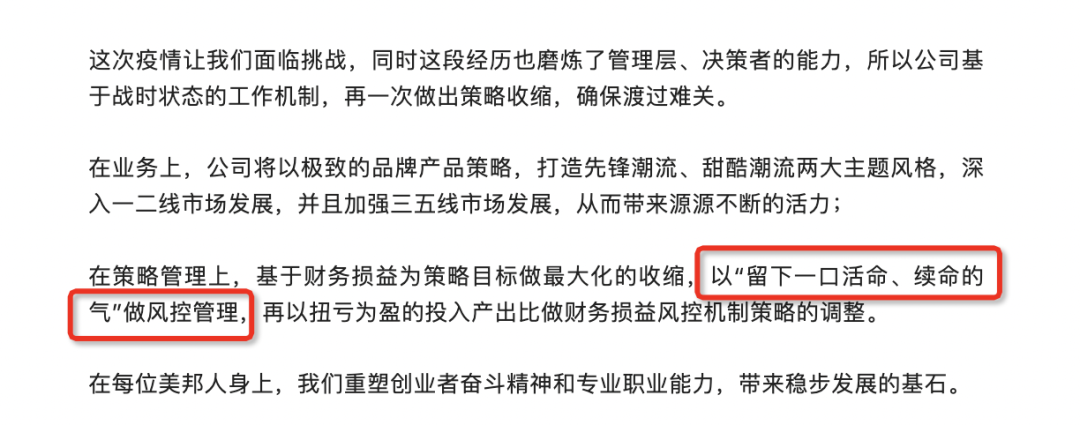

“美邦人”公眾號發布的

《致27年來陪伴美邦成長的朋友們的一封信》

后續的故事是,Zara、優衣庫等國際品牌在國內市場加速拓店,H&M在2013年超300家的門店新增計劃,很大一部分規劃在中國;以淘寶為主的電商平臺整合廣州、溫州服裝產業帶推動原創品牌、小眾設計師品牌遍地開花,國內快時尚市場也迅速成熟。

如今,業態進一步變化。年輕消費者決策日益碎片化,品牌忠誠弱,風格趨向多元跳躍,使得“品牌”、“產品”、“市場”等宏觀經營策略越來越難以被驗證。比如美邦早在十年前就推出了走都市高端化路線的ME&CITY,試圖成為其主品牌的主流用戶學生黨在走向職場后的服飾選擇,最終收效甚微。如今,則在試驗新的“甜酷潮酷”風格化門店。

美邦新風格門店樣式:圖源自“美邦人”公眾號

相較于宏觀的經營理念,如今看來,更落地的零售模式的轉型——從大規模加盟走向精細化直營,從線下走向線上,可能是更可靠的競爭力。

發表評論

登錄 | 注冊