零售帝國崛起背后的故事:ALDI與LIDL在英國齊頭并進(jìn)

出品/自有品牌

作者/史蒂夫·法雷爾

翻譯/木易、阿迪

頭圖/ALDI奧樂齊官網(wǎng)

2008年金融危機(jī)期間,ALDI與LIDL趁機(jī)在英國市場(chǎng)大舉擴(kuò)張。如今,隨著包括英國在內(nèi)的全球市場(chǎng)通脹加劇,他們又開始逆勢(shì)前行。

截至2008年金融危機(jī)爆發(fā)前夕,ALDI與LIDL進(jìn)入英國市場(chǎng)已超過十年,其間他們一直在為經(jīng)營業(yè)績苦苦掙扎,當(dāng)時(shí)他們的市場(chǎng)份額合計(jì)不到4%。《金融時(shí)報(bào)》曾撰文,ALDI在英國市場(chǎng)的影響力“微乎其微”,因?yàn)橛M(fèi)者不像美國人、其他歐洲人那樣對(duì)價(jià)格異常敏感。

也許彼時(shí)情況的確如此,但隨著金融危機(jī)爆發(fā),經(jīng)濟(jì)瀕臨崩潰,通貨膨脹加劇,成千上萬的英國人蜂擁至折扣店,接受有限的品類,尋求更低的價(jià)格,以往關(guān)于折扣店影響力的評(píng)估一下子土崩瓦解。

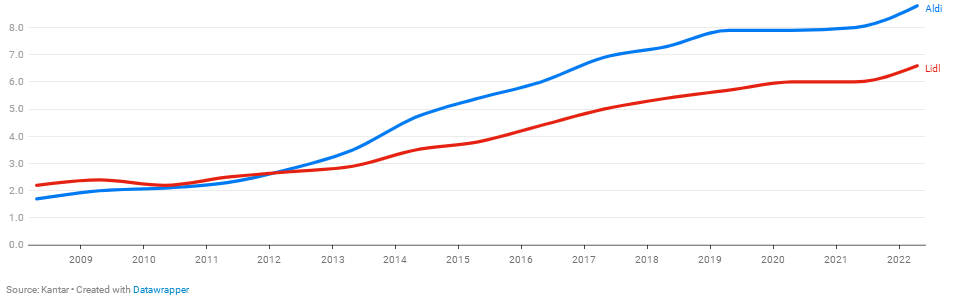

到2014年通脹趨于穩(wěn)定時(shí),ALDI銷售額同比激增32%,而LIDL也增長了20%,其市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)10%。

如今,隨著通脹率升至40年來最高點(diǎn),ALDI與LIDL再次逆勢(shì)前行。截至5月15日的12周內(nèi),兩家折扣商的市場(chǎng)份額合計(jì)增長了6%,創(chuàng)下歷史新高:ALDI為9%,LIDL為7%。這與零售行業(yè)整體銷售額下降4%的慘淡行情形成鮮明對(duì)比。

2010年至2016年期間曾擔(dān)任LIDL英國CEO的羅尼·高茨施里奇認(rèn)為,通脹只是促進(jìn)折扣店銷售增長的原因之一。他認(rèn)為,“在過去兩三年里,從某種意義上講,新冠疫情為零售行業(yè)四巨頭穩(wěn)定市場(chǎng)提供了幫助”。如今的局面表明“一切恢復(fù)正常,因此LIDL和ALDI又開始蠶食四巨頭的市場(chǎng)份額了”。

隨著折扣商越來越雄心勃勃,制定出宏偉的擴(kuò)張計(jì)劃,越來越多的人一致認(rèn)為,折扣店將進(jìn)一步蠶食Tesco(樂購)、Sainsbury(森寶利)、Asda(阿斯達(dá))和Morrisons(莫里森)行業(yè)四巨頭的市場(chǎng)份額。問題是,當(dāng)下所面臨的經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩,是否會(huì)像2008年金融危機(jī)那樣,給兩大折扣帝國帶來同樣的變革性影響?

2009至2022年14年來ALDI與LIDL英國市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)曲線

數(shù)據(jù)來源:凱度咨詢公司

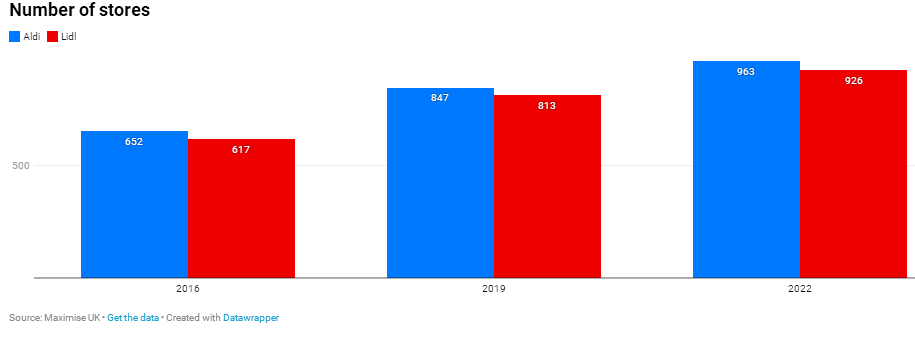

ALDI與LIDL近年來取得的最大進(jìn)步是在英國市場(chǎng)不斷開店。ALDI目前擁有大約960家門店,而2012年僅有470家;LIDL目前已增至大約920家。ALDI和LIDL仍在以每周一家新店開業(yè)的速度努力擴(kuò)張,他們競(jìng)相尋找新的服務(wù)區(qū)域,以實(shí)現(xiàn)2025年各自的累計(jì)開店目標(biāo):ALDI為1200家,LIDL為1100家。

匯豐銀行零售分析師安德魯·波蒂厄斯表示,整體上市場(chǎng)增長速度放緩,但兩大折扣商正在進(jìn)行的擴(kuò)張意味著他們“將繼續(xù)蠶食他人的市場(chǎng)份額”,因?yàn)閿U(kuò)張是“其增長的絕大部分”源泉。

然而,要想實(shí)現(xiàn)業(yè)績?cè)鲩L并不容易。ALDI和LIDL不僅需要找到新的倉儲(chǔ)空間來為不斷增長的門店提供配套服務(wù),而且還要努力避免服務(wù)半徑重疊。此外,全英勞動(dòng)力出現(xiàn)短缺,也給他們的勞動(dòng)力需求帶來相當(dāng)大的壓力。今年3月,當(dāng)他們聯(lián)系政府討論為烏克蘭難民提供就業(yè)機(jī)會(huì)時(shí),ALDI有8000個(gè)職位空缺,而LIDL超過3000個(gè)。

然而,高茨施里奇指出,兩家折扣商為員工提供了零售行業(yè)最高的時(shí)薪(全英范圍內(nèi)每小時(shí)10.10英鎊),這使他們能夠很好地應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺問題。

折扣店贏得消費(fèi)者青睞

高茨施里奇說,ALDI與 LIDL完全能夠提供這樣的工資水平,因?yàn)樗麄兊膯T工工作效率非常高,“每名員工的生產(chǎn)率相當(dāng)于其它零售商一個(gè)半人甚至兩個(gè)人。”

他預(yù)測(cè),出于高薪的原因,我們“將看到勞動(dòng)力從四大零售商紛紛轉(zhuǎn)移到折扣店的景象”。

從LAD(有限品類折扣店)到LASses(有限品類超市)

ALDI和LIDL不僅努力擴(kuò)大門店數(shù)量,自2008年經(jīng)濟(jì)衰退以來,他們還一直忙于擴(kuò)充經(jīng)營品類。

海外資本(Shore Capital)分析師克萊夫·布萊克表示,最初抵達(dá)英國市場(chǎng)時(shí),ALDI與LIDL都是LAD(有限品類折扣店),只有大約600個(gè)SKU。經(jīng)過十多年的發(fā)展,ALDI的SKU已經(jīng)增長到大約1800個(gè),而LIDL達(dá)到2300個(gè)。因此,布萊克說,現(xiàn)在將他們稱作LASses(有限品類超市)更加合適。

布萊克指出,他們?nèi)缃皲N售各種新鮮農(nóng)產(chǎn)品和冷凍魚類,以及大量著名而高端的“自有品牌——例如LIDL的Deluxe(豪華)以及ALDI的Specially Selected(精選)品牌系列”。

“如今他們正以非常英國化的方式發(fā)展,成為一種主流的購物方式。在他們的門店,顧客可以買到各種心儀的商品,而不像以前,只能去其他超市購買新鮮食品。”

布萊克認(rèn)為,從來不搞降價(jià)促銷活動(dòng)的作法可能對(duì)ALDI和LIDL更加有利,因?yàn)槲磥碚赡荛L期禁止HFSS(高脂肪、高鹽和高糖)產(chǎn)品的推廣與促銷。

他說:“一般情況下零售商的促銷參與率為5%-10%,而主流超市的參與率則高達(dá)20%-25%。很多HFSS(高脂肪、高鹽和高糖)產(chǎn)品都是名牌,其銷量很大程度上取決于是否促銷。在這方面,兩家折扣商很少經(jīng)營包括HFSS在內(nèi)的名牌商品,因此也不會(huì)受到HFSS法規(guī)的影響。

高茨施里奇說,所有這一切都意味著,“從客戶價(jià)值主張的角度來看,現(xiàn)在折扣商的競(jìng)爭實(shí)力比10到12年前更加強(qiáng)大了”。

不過,擴(kuò)大經(jīng)營品類是要付出代價(jià)的。他說:“有一點(diǎn)必須指出:隨著折扣商SKU不斷增加,與四大零售商相比,如今他們的效率優(yōu)勢(shì)并不如從前那么明顯。”

當(dāng)然,盡管經(jīng)營品類有所擴(kuò)大,但與多元經(jīng)營的主要零售商動(dòng)輒數(shù)萬SKU相比,折扣商的SKU仍然十分有限。布萊克說:“而且折扣商幾乎不銷售任何名牌商品。”焦點(diǎn)管理咨詢公司CEO大衛(wèi)·薩布爾斯表示,在大多數(shù)消費(fèi)者的購物籃中,“肯定有五六件商品無法從LIDL或ALDI買到”。

折扣商門店數(shù)量變化

但這并不影響他們?cè)陬櫩托哪恐械男蜗蟆K_布爾斯說,直到2008年,“將車停在ALDI的停車場(chǎng)被人看到都是一種恥辱。那時(shí)人們會(huì)發(fā)自內(nèi)心地拒絕去折扣店購物。”但現(xiàn)在,折扣商經(jīng)過不斷變革、擴(kuò)大品類范圍、提高商品質(zhì)量,已經(jīng)完全被消費(fèi)者接受了。他補(bǔ)充道:“所有這一切與門店區(qū)域和位置無關(guān),而只關(guān)乎顧客對(duì)折扣店模式的忠誠度。”。

“現(xiàn)在人們喝ALDI香檳都不免大肆炫耀一番,這要放在2008年真是不可思議!”

薩布爾斯認(rèn)為,折扣店在人們心中地位的突破“大約發(fā)生在四年前,當(dāng)時(shí)其市場(chǎng)份額在圣誕節(jié)期間首次保持不變”。在此之前,圣誕季折扣店的市場(chǎng)份額會(huì)大幅下滑,因?yàn)椤肮?jié)日期間客人來訪時(shí),人們不想讓客人看到自己購買的商品貼有折扣店的標(biāo)簽”。

“這是一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。” 薩布爾斯說:“折扣店得到了顧客的信任。”相關(guān)數(shù)據(jù)也印證了這種轉(zhuǎn)變:根據(jù)凱度(Kantar)公司的數(shù)據(jù),2012年,19%的家庭會(huì)去ALDI購物,如今這一比例上升到了38%。

價(jià)格差異

當(dāng)然,價(jià)值仍然是折扣商最重要的主張。“我一直說這是非常基礎(chǔ)的數(shù)學(xué)題。”1999至2009年曾擔(dān)任ALDI英國和愛爾蘭CEO的保羅·弗利表示:“如果價(jià)格差距足夠大,人們自然而然會(huì)被吸引到折扣店。”

在當(dāng)前通脹高企的大環(huán)境下,對(duì)此各大超市比以往任何時(shí)候都更加感同身受,并正在努力做出反擊。Tesco(樂購)削減了數(shù)百種商品的會(huì)員價(jià)。與此同時(shí),Tesco(樂購)積極推出“向ALDI價(jià)格看齊(Aldi Price Match)”的活動(dòng),并在2月份出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī),ALDI對(duì)Tesco(樂購)650件“價(jià)格看齊”商品中的一部分進(jìn)行了提價(jià),使這部分商品價(jià)格暫時(shí)高于Tesco(然而Tesco最近已將部分自有品牌從“向ALDI價(jià)格看齊”活動(dòng)中撤出,因?yàn)門esco也相應(yīng)提高了價(jià)格)。

價(jià)差縮小

Sainsbury’s(森寶利)也開展了類似的活動(dòng),在150條產(chǎn)品線上與ALDI進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭,主要集中在消費(fèi)者大量采購的核心產(chǎn)品系列。

布萊克認(rèn)為,各大超市目前的價(jià)格競(jìng)爭力更為強(qiáng)勁,“管理更好,不再自滿,定價(jià)策略發(fā)生了真正的結(jié)構(gòu)性變化”,這意味著在許多日常消費(fèi)品上,價(jià)格差距已經(jīng)顯著縮小。布萊克說:“我記得,2010年,Tesco(樂購)的卷心萵苣售價(jià)為1英鎊,而ALDI僅為49便士;如今價(jià)格卻一模一樣。”

盡管如此,總體上價(jià)格差異仍然存在——盡管正在變得更小。2014年,ALDI在《Grocer 33》報(bào)道中首次亮相,其價(jià)格比四大零售商最低者還便宜16%;而在2022年3月的最新報(bào)道中,其價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍然保持在13%的高位。與此同時(shí),2014年LIDL比四大零售商最低者還便宜15%;而今年3月份,它仍然要低11.8%。

高茨施里奇認(rèn)為,事實(shí)上這種價(jià)格差異不僅依然存在并且非常明顯,與所謂“價(jià)格看齊”活動(dòng)或者會(huì)員價(jià)相比,折扣商的價(jià)值主張更加簡單明了,一點(diǎn)都不復(fù)雜。“引用會(huì)員價(jià)(定向優(yōu)惠)數(shù)據(jù)的確能說明一些問題,但從客戶的角度來看,這只會(huì)讓事情變得更加繁瑣。在其他零售商購物你要不斷拼湊積分才能享受優(yōu)惠價(jià),而在折扣店,隨時(shí)隨地都能節(jié)省成本。”

本土采購

與此同時(shí),ALDI和LIDL現(xiàn)在都在努力向顧客傳達(dá)不斷“英國化”的信號(hào)。例如,在他們的門店里走動(dòng),很容易就能看到英國國旗。ALDI甚至準(zhǔn)備今年晚些時(shí)候?qū)⑵鋵ふ夜⿷?yīng)商的信息發(fā)布到電視屏幕上,其本土供應(yīng)商的競(jìng)爭將以6集真人秀節(jié)目的形式在第四頻道播出。

薩布爾斯指出:“他們的營銷方式,比英國本土零售商更具英倫風(fēng)。”這在相關(guān)品類數(shù)據(jù)上得到了支持。據(jù)LIDL稱,其三分之二的產(chǎn)品產(chǎn)自英國本土,而ALDI CEO吉爾斯·赫爾利在去年公布年度業(yè)績時(shí)表示,超過75%的產(chǎn)品產(chǎn)自英國。

赫爾利表示,英國本土的采購優(yōu)勢(shì),加上品類非常有限,使ALDI相對(duì)于傳統(tǒng)零售商更具“獨(dú)特的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)”,使其在供應(yīng)鏈面臨挑戰(zhàn)時(shí)能夠更好地保持持續(xù)供應(yīng)能力。他說:“相比之下,我們需要監(jiān)督、控制和管理的產(chǎn)品少之又少。”

但并非每個(gè)人都認(rèn)同這個(gè)觀點(diǎn)。英國ALDI前CEO費(fèi)利說:“折扣商的供應(yīng)鏈更窄。如果你在一家工廠遇到問題,那么在品類或產(chǎn)品供應(yīng)中總體上出現(xiàn)問題的比例就會(huì)大得多。實(shí)際上,我認(rèn)為這種說法站不住腳。”

對(duì)于零售思維(Retail Mind)創(chuàng)始人格德·福特來說,折扣店的強(qiáng)大供應(yīng)能力僅僅源于對(duì)細(xì)節(jié)的高度關(guān)注,就專業(yè)角度而言,有限品類使其供應(yīng)能力變得更加強(qiáng)大。他說:“與其他零售商相比,ALDI尤其關(guān)注供應(yīng)能力。”

高茨施里奇說,拋開英國相關(guān)負(fù)責(zé)人的夸夸其談,其供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)實(shí)際上源于ALDI和LIDL早已在整個(gè)歐洲市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。“英國只是眾多歐洲國家中的一個(gè)。而所謂英國四大零售商在英國之外的歐洲市場(chǎng)無所建樹,或者說只能在英國市場(chǎng)獨(dú)大。”

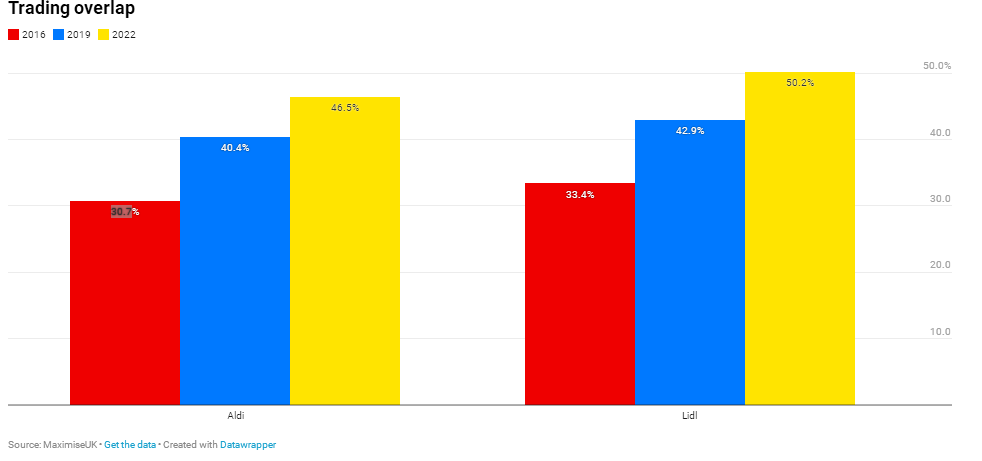

折扣商英國與歐洲業(yè)務(wù)重疊程度

費(fèi)利稱,折扣商另一個(gè)潛在優(yōu)勢(shì)在于,比起其它超市,ALDI和LIDL“總是與供應(yīng)商保持更好的關(guān)系。“當(dāng)你像LIDL和ALDI一樣,75%或者85%的產(chǎn)品來自為數(shù)不多的自有品牌制造商時(shí),你們才稱得上真正的合作伙伴。”

你不是參加談判,而是參與合作,折扣商從你加入他們行列第一天起就會(huì)向你宣揚(yáng)這一點(diǎn),而這正是與傳統(tǒng)超市完全不同的操作方式。

福特說:“ALDI之所以在GSCOP(食品雜貨供應(yīng)業(yè)務(wù)守則)實(shí)施情況調(diào)查中名列前茅,這是有原因的。”

所有這些似乎都表明,ALDI和LIDL可以復(fù)制上次金融危機(jī)中的不俗表現(xiàn),繼續(xù)在零售帝國的擴(kuò)張之路上不斷前行。

然而,具有諷刺意味的是,他們以往的成功可能會(huì)阻止這種變革的重演。福利表示,折扣店這次將很難給傳統(tǒng)超市帶來同樣的沖擊。他說:“最初折扣店登陸英國市場(chǎng)時(shí),由于無人愿意為其供貨,他們只能到處乞求產(chǎn)品。即使自有品牌也少有人愿意加工,因?yàn)檫@將從市場(chǎng)上奪走名牌產(chǎn)品的利潤。”

直到后來,他們才“開始在生意上有所起色,逐漸開設(shè)新店,完善商業(yè)模式,終于有一天可以宣告‘我是ALDI或LIDL’。這一切幾乎都發(fā)生在2008年金融危機(jī)期間。不得不說這是一種運(yùn)氣……對(duì)當(dāng)時(shí)擔(dān)任CEO的我來說算是撞上大運(yùn)了。當(dāng)然這也源于他們的價(jià)格非常合理,尤其在自有品牌方面。”

優(yōu)勢(shì)不再

但現(xiàn)在情況并非如此,福利繼續(xù)說道:“折扣業(yè)務(wù)在英國運(yùn)行多年,大家都非常熟悉了。當(dāng)然,近年來其產(chǎn)品供應(yīng)總有一些進(jìn)步,但并不像2005年至2009年期間那樣優(yōu)勢(shì)明顯。”

他補(bǔ)充道,2008年,ALDI和LIDL的價(jià)值主張對(duì)很大一部分民眾來說可謂聞所未聞:在有限品類的基礎(chǔ)上提供最低的價(jià)格,的確非常新穎,也非常誘人。“像2008年那樣成為消費(fèi)者眼中的全新事物,如今這樣的機(jī)會(huì)已經(jīng)不復(fù)存在。”

他們目前的受歡迎程度意味著將有更多的顧客前來購物,因此,門店將更加繁忙,最終接近飽和。“從單位面積繁忙程度上講,他們超過了英國其他任何一家超市。要想變得更加忙碌會(huì)非常困難,因?yàn)槟菢娱T店將擁擠不堪,顧客會(huì)感到很不舒服。”

前路多艱

福利認(rèn)為,四大零售巨頭“已經(jīng)學(xué)會(huì)了更好的應(yīng)對(duì)方法:成本更低,價(jià)格更低。”當(dāng)然最終結(jié)果要看實(shí)際行動(dòng),現(xiàn)在還不得而知。

布萊克同樣表示:“更好的管理、更少的自滿,并且在定價(jià)策略上采取結(jié)構(gòu)性變革,將使四巨頭處于更好的競(jìng)爭地位。”

他還認(rèn)為折扣店并不適合所有顧客:“每天工作結(jié)束后,大批英國消費(fèi)者都會(huì)去德國折扣店購物,但更多人不會(huì)光顧那里。這反映了事物的多面性。折扣店商品種類較少,也不開展線上業(yè)務(wù)(ALDI最近才開通Aldi’s click & offer電商網(wǎng)站),更不賣汽油,因此對(duì)大多數(shù)人還是吸引力不夠。”

分享更多ALDI翻譯資訊,交流商業(yè)實(shí)踐之道,歡迎有興趣的讀者關(guān)注“自有品牌”微信公眾號(hào)。

發(fā)表評(píng)論

登錄 | 注冊(cè)