互聯網集體失速,「衰退開端」還是「復蘇起點」?

來源/深眸財經

撰文/易牟

這幾天,騰訊股價的大跌成了股民茶余飯后的談資。

“本以為它會到985,沒想到跌成了211”

“鵝廠跌成鳥廠,把我跌沒了”

“tencent跌成fivecent,再加把勁,就跌成twocent了。”

一眾調侃中,是吃瓜群眾的看熱鬧心態,是被套牢股民心中的無奈,而更多的是互聯網公司的一次集體無奈。

2022年,互聯網行業諸多商業模式崩塌,典型如每日優鮮、叮咚買菜等,轟然崩塌之后一片嘩然。但在過去兩百多個日夜中,難的不止是新興業態。整個互聯網行業,如小鵬汽車、金山云、知乎、有道、斗魚、虎牙、達達集團、嗶哩嗶哩、微博等公司,股價跌幅都已經超過了50%。

顯然,這絕不是一個公司的問題。

1

一說到市值腰斬,很多人就來勁。

啊呀這題我會,不就是互聯網反壟斷和上半年疫情鬧的么,再疊加中概股危機,等于是我都吃屎了還有人往屎里下毒,哪個公司能好過?

但是,我認為這話過于片面了。

比如,以上這些公司都涉嫌壟斷么?按理說疫情對社區團購是一個利好,怎么每日優鮮和叮咚買菜反而越發艱難?美團和騰訊等只在香港上市的,為何也股價大跌?

再比如,過去幾年呼聲很高的明星獨角獸,估值也遭遇了大縮水,折斷翅膀的螞蟻集團就不說了,就說新零售中的佼佼者盒馬,網傳尋求的新融資估值較年初較少4成,從100億美元直降到60億美元,字節跳動也差不多,在私募市場的估值據說已經觸達2500億美元,較去年巔峰時期4600億美金的混合估值,至少下跌了25%。

我們發現,不管上市公司還是獨角獸,互聯網公司在2022年都稱不上好過,集體陷入了估值陷阱。

畢竟,股市就是一個大澡堂子,不管是“春江水暖”還是“秋風蕭瑟”,只要大家在一個澡堂子里洗澡,就誰也不逃不掉。

所以,我們今天就看到了最魔幻的一面。

一向被認為是不差錢的互聯網公司,都不約而同的開啟了大裁員。結合前段時間阿里披露財報,一季度共減少4375名員工,二季度減少9241名員工,騰訊的新業務也在大裁員,比如騰訊新聞相關的業務大批被裁撤,接著京東京喜業務部也整體裁撤,字節跳動教育業務更是從2萬人裁到千余人,其余垂直賽道里如貝殼、脈脈、知乎都惹了不少裁員官司。

裁員只是企業的自救,我們拉長時間線來看,僅看港股市場,騰訊市值距離今年最高點已經跌去40%,阿里市值跌去近36%,京東跌去26%,小米跌去40%,百度跌去23%。

顯然,互聯網公司并不是單純的陷入估值陷阱,這背后一定存在什么原因。

2

在討論這個問題之前,我們先來看一下國外的互聯網科技公司。

今年,Facebook母公司Meta首次宣布凍結招聘,同時被曝裁員,波及1.2萬名員工,就在昨晚(北京時間10月27日)又再次暴跌超20%,公司股價已經從年初的352.7美元左右,下跌68%至100美元附近,市值蒸發7000億美元。

鬧得轟轟烈烈的馬斯克收購Twitter的事件還未完全成定局,馬斯克就揚言要裁掉75%的Twitter員工以削減開支;

微軟在利潤增速放緩后被曝進一步裁員過冬,預計裁員不超過1000人,如今股價距離今年年初下跌近30%;

全球PC市場陷入寒冬之際,上游廠家英特爾日子也不好過,股價下跌超55%后,前不久也宣布將裁員數千人;

.....

如此種種,給人一種“國內互聯網公司在玩泥巴,但洋人也在吃糠咽菜”的感覺,而歸納來看,無論國內還是國外的互聯網公司,它們的遭遇出奇相似:一邊是不斷裁員自保,一邊是股價頹勢難以挽回。

只是,為什么全球互聯網公司難在這個時候?

可能最大的原因,在于貨幣政策的影響。

股市從某種程度來說,就是財富的一個蓄水池。過去兩三年,美聯儲采取量化寬松貨幣政策,市場通貨膨脹嚴重,投資金額動輒數百億,制造了一場“虛假繁榮”,在經歷了“虛假繁榮”之后,互聯網公司的估值被推到一個虛高的位置。

結果到了2022年,美聯儲開始大幅加息,采取緊縮的貨幣政策,市場上的流動資金短時間內大幅減少,自然也就沒有流動資金去撐起互聯網公司過高的估值。

其次,受互聯網公司未來發展的想象力影響。

一方面,過去資本對互聯網公司的期待頗高,愿意放長線釣大魚,相信互聯網公司的未來。但是經歷“螞蟻科技”和滴滴事件之后,資本意識到互聯網模式本身存在的高風險,未來退出機制難覓。

另一方面,為了滿足資本期待,讓財務報表“好看”,互聯網公司前期透支了太多的業績,不管實際是否盈利,只要表現出增長能力,就能進行下一筆融資。但是2022年,資本逐漸看清了,報表再好看也不如能賺錢來得實在,況且互聯網公司的業績增速已經表現乏力了。

這一點,從網民數據上可以看到。根據《中國移動互聯網發展報告(2021)》,截至2020年12月,中國手機網民規模已達9.86億,占整體網民的99.7%。并且從2020年一季度開始,人均APP安裝數量不升反降。也就是說,能夠給互聯網公司“買單”、創造業績的人越來越少了。

然后,宏觀經濟因素導致。

如今,全球防疫工作雖然進入常態化,但是小范圍區域內疫情反復波動,搞得人心惶惶,大家都握緊錢袋子,對市場持觀望態度;

在市場本身遭受疫情反復影響下,年初俄羅斯和烏克蘭戰爭的爆發,無疑給本就脆弱敏感的市場再加一記重錘。持續了將近一年的俄烏戰爭還未看到尾聲,能源危機一浪接一浪,全球市場受其影響,陷入緊張發展態勢。

在這個時候,國內不管是制造業還是服務業,利潤都受到了極大的打擊,而互聯網公司的主要盈利手段就是廣告、電商、游戲等虛擬服務等,騰訊這種行業巨頭都不能幸免,更何況是垂直領域的其他公司呢?

綜合來看,一邊是不斷緊縮的貨幣政策,讓公司越來越融不到錢;一邊是逐漸減少的新用戶和增加的競爭對手,讓公司業績增長難;外部大環境加上戰爭、疫情的影響,全球經濟都面臨衰退風險……互聯網公司作為大水池里的一部分,在2022年的艱難,實在是不冤。

3

那么,互聯網公司統治富豪排行榜的時代真的過去了嗎?

非也。

我們不要忘記一個詞,叫做周期。

過去30年,由于互聯網興起時間短,以及打破地域和時間的特性,加之前些年技術的更迭(主要指移動互聯網和硬件),它一直都煥發著勃勃生機,牛股輩出,公眾對它的理解很淺,認為它是一個永不衰退的行業,天然超越周期。

但是,這是一個謬論。

這個世界上,就連那些鼎盛一時的王朝也逃脫不了周期,何況是公司呢?

互聯網公司自從在大致商業模式和價值得到市場肯定后,在過去二十年確實沒有遭受到什么大的挫折,就連2018年甚囂塵上的互聯網寒冬,相比于其他行業的周期來說,度過得也極為平穩和舒適。

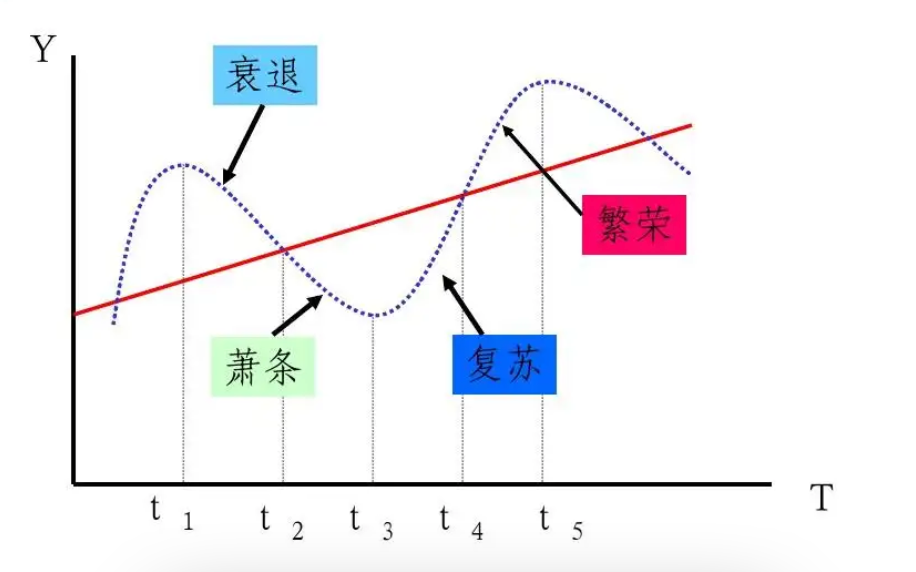

任何一個強周期行業,都會經歷萌芽期、發展期、到成熟期、衰退期等幾個不同的發展階段。但互聯網公司稍有不同,它更多是與宏觀經濟同頻,所以同樣適用于繁榮、衰退、蕭條、復蘇這一模型。

從2022年互聯網公司已經發布的業績報告可以看出,它的增長動力已經不是來源于外部,而更多是對以往業務和成本的重復咀嚼、優化和消化,典型的如曾經的“股王”騰訊,2022財年H1營收下滑,歸屬股東應占溢利更是同比下降53.48%,2021年全年凈利潤也僅上漲1%,現在騰訊的市值已經被茅臺超越。

互聯網老巨頭騰訊都難以克服“地心引力”向下,何論其他業務遠不如騰訊的公司?整個行業,正處于一個典型的“舊力將盡,新力未生”的關鍵節點,也就是經濟中常說的衰退期。

但是,由于互聯網行業仍然是一個處于“青年期”的行業,增長慣性和業務挖掘尚有空間,這也導致了它的衰退期和蕭條期,往往極為短暫。

那么,目前互聯網公司為了走出蕭條期和衰退期,都在做哪些努力呢?

其一,是重新定義“拓新”。在傳統的互聯網世界中,通常都是將第一次登錄的新用戶當成是“拓新”。但這兩年來,全網的新用戶已經成了“大熊貓”般的存在。

根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)的數據,2021年中國互聯網用戶人數約為10.32億人,移動互聯網用戶人數約為10.29億人,超過國民數量的70%。QuestMobile發布的2022下沉市場洞察報告更是顯示,截止2022年4月,下沉市場月活躍用戶6.92億,在整體中占比58.4%。

在這種情況下,我們看到無論是“待滲透空間”還是“待下沉空間”都極為有限,不少互聯網公司將目光聚焦在了“深耕”上。

例如阿里巴巴,自戴珊負責淘系業務以來,就將重點放在“服務”上,比如加大對阿里媽媽的投入、重點支持逛逛等,都在強調用戶體驗,進一步留存用戶,淘特在買家數達到3億之后,業務第一指標從“關注用戶增長”轉向“關注GMV(成交額)”。再比如拼多多,“砍一刀”紅包的加大,實質上是對老用戶的喚醒……

換句話說,互聯網行業普遍已經不追求用戶數量的絕對值,而是對淺用戶的喚醒,尤其是對于一個平臺來說,一個曾經卸載過APP用戶的回歸(往往帶有某種目的),其價值從某種程度上來說比全新用戶的價值更高。

其二,就是對下沉用戶的重新定義。

過去,我們認為下沉用戶都是低端用戶,很多互聯網公司都看不上,比如阿里一開始只是用淘寶和拼多多對壘,京東更是磨磨唧唧用京喜來擁抱下沉,對比拼多多的猛勁,二者其實都未曾發力。

但是,今日的下沉用戶,難道明日也是下沉用戶么?換一個更直觀的類比,今天的下沉市場用戶和十年前中國的互聯網用戶,誰的購買力更高?

顯然,下沉空間不是問題,挖掘和成長才是主要的。而這一部分用戶,就是未來十年中國互聯網的“人口紅利”。

其三,就是尋找想象空間。

今年中報,拼多多披露業績當天股價大漲,在一眾因財報數據太差而跌跌不休的同行中,顯得尤為亮眼。

它最主要的,就是提出了要進軍海外,做跨境電商。

在很多人看來,這不過就是一句口號而已,但互聯網公司的邏輯就是這樣,在發展已經頹勢時,若尋求業績增長,就是得有各種“創新業務”做支撐。

比如,近年以來元宇宙、自動駕駛、新能源車、NTF、數字藏品,互聯網公司一個風口接一個風口地追,像是垂死之人抓住盡可能的救命稻草。

或許在很多人的眼里,這些都虛幻無比。

但如果你對2000年前后那一場互聯網寒冬略有了解,或許就不會說這樣的話了。

那一年,誰知道百度會在未來十年成為BAT之首?誰知道到處“行騙”的馬云,會是未來的中國首富?被認為永遠不可能盈利的社交通訊,成就了騰訊,成為其搭載各項業務、讓業績和市值起飛的航母?

今天,我們看到元宇宙、自動駕駛等業態,或許也和那個時代的大多數投資人看到互聯網一樣。

4

結語

對于整個互聯網行業來說,衰退期或許不會持續太久。

在過去一兩年,我們看到過很多公司都在碰壁,比如字節跳動游戲業務、京東京喜業務、騰訊短視頻業務等等,都難以從過去的桎梏中脫身。

之所以這樣,并不是這些企業沒有資金和人才,而是整個市場,前期已經被賽道里的老玩家占領了,比如下沉市場的拼多多,外賣領域的美團,游社交領域的騰訊,短視頻領域的抖音。

本質上,每一輪周期實質上就是舊業態的一次升級。

所以我們看到,碰壁后的各大公司都在關閉那些“舊”業務,當認識到這一點的時候,實質上互聯網公司已經在求穩、求慢,精耕細作,如同美聯儲縮表加息一樣,開啟了新一輪的“復蘇”。

發表評論

登錄 | 注冊