為何迪卡儂不打廣告卻火遍全網?

出品/聯商翻譯中心

來源/RUTURECIO、DECATHLON、Vue.ai等

編譯/松柏

一次周末,筆者偶然來到迪卡儂杭州濱江寶龍城店,步入大門,熟悉的藍白相間標識映入眼簾,放眼望去,充斥著一股濃郁的工業風設計,極簡卻又極其和諧,且多年來始終保持這一特色,已然在消費者心中留下既定印象。

不同于一般零售商,在寸土寸金的商場里,迪卡儂選擇設置寬敞的過道,層高很高,但貨架卻沒有“高高在上”,讓消費者觸手可得。加之每類產品分區一目了然,基本上進店以后就能直奔目的地。

往深處走,還是熟悉的味道,有在狹小空間里試騎自行車的,有鉆進帳篷里感受露營氛圍的,有奮力踩著雙輪試圖征服動感單車的,諸如此類,幾乎每一項運動都有一個體驗區。

在最里處,一群孩子在圍擋里踢足球,活力十足,家長們則四處就座,吹著空調,順帶小憩,場面十分溫馨。而且正值暑期,這里仿佛成了簡易版的游樂園。

疫情幾年來,消費者的健康意識有所增強。從行業來看,運動用品始終處在相對幸運的境地,過去兩年總體呈現穩定增長的特點,達到或超過了疫情前的水平。

以中國市場為例,據麥肯錫咨詢公司發布的報告顯示,中產階級不斷擴大,民眾(尤其是女性)運動需求持續增加,促進市場快速發展。

對廣大民眾而言,體育運動正成為日常生活中越來越重要的一部分,人們對滑雪、飛盤、沖浪等小眾運動,以及露營等戶外活動的興趣也越來越大。

人們眼中對運動的概念有了新的見解,市場的盤子進一步擴大,但顯然不是所有運動品牌都能抓住這樣的契機。

零售分析師馬特·鮑威爾(Matt Powell)如是說道:“這個行業(運動用品)始終存在一個問題,他們(零售商)一直在為專業玩家制造產品,而忽略了日常的消費者,他們才是金錢所在,丟掉這個市場是不明智的。有些人甚至看不起這個市場。但事實上,家庭露營是一筆巨大的生意,汽車露營亦如此。”

譬如,REI是一家專注戶外運動的公司,其2—3人帳篷價格從99.95美元到650美元不等。而同類迪卡儂的帳篷價格從29.99美元到99.99美元不等。REI的產品更加專業,能滿足進階需求,更易受到露營愛好者和背包客青睞。

但對于普通的家庭露營者,或是剛開始接觸戶外運動的人群呢?經過對比,迪卡儂無疑性價比更高。這類客戶就如同未開采的礦山,蘊藏著巨大的潛力和寶藏。而兩類客群的基數自然無需多言。

以上這些細節所反映的,是迪卡儂在方方面面滲透的經營哲學。

在如今數字媒體盛行的時代,哪一家大牌不是鋪天蓋地地進行品牌宣傳和展示?但回想一下,在各大社交平臺、地鐵廣告投放、路邊燈牌、電視等各個渠道,我們幾乎看不到迪卡儂的身影。

為什么這家從法國小城走出來的品牌,如今能遍布全球70個國家和地區,而且還能深入人心?

一、從小的熱愛、細致地觀察,催生迪卡儂

米歇爾·雷勒克(Michel Leclercq),迪卡儂創始人,出生于法國北部的體育世家,從小酷愛各種運動,尤其是足球和網球。求學階段,米歇爾就表現出對體育運動的熱情和天賦。

20歲那年,他離開家鄉來到南部的尼斯,在一家體育用品店找到了第一份工作。他負責銷售體育器材,過程中遭遇種種不便,讓他有了切身體會。為了方便顧客更好地選擇合適的用具,米歇爾經常需要跑來跑去,穿梭于各種場地,進行產品測試。兩年后,米歇爾回到北方老家,開始創業開設體育用品專賣店。

1976年,30歲的米歇爾在家鄉城市里爾(Lille)創立了第一家迪卡儂店。起初迪卡儂只是一家小店面,主要銷售一些品牌運動鞋和服裝。米歇爾秉持“只賣好貨,不打廣告”的經營理念,通過提供貼心的售前售后服務,迪卡儂很快在當地打造出良好商譽。80年代初,米歇爾開始和一些體育項目專家合作,設計生產平價而實用的自有品牌產品。

迪卡儂首店,于1976年設于法國里爾(Lille)附近的郊區恩格洛斯(Englos)。圖源:DECATHLON

1985年,路跑運動在法國興起,米歇爾敏銳抓住這一契機,大力開發自有品牌的跑步系列產品。通過邀請顧客親自試跑產品并收集反饋,迪卡儂研制出多款價格低廉而舒適耐用的跑鞋和跑步服裝,深受消費者歡迎,一時間迪卡儂跑步系列產品供不應求。迪卡儂的知名度和美譽度在業內迅速提升。

90年代初,迪卡儂開始嘗試大賣場模式,陸續在法國主要城市開設面積在4000平方米以上的大型綜合性運動商場。迪卡儂大賣場提供一站式服務,囊括70多個體育項目,近3000款產品。作為全新的商業模式,大賣場吸引了大批體育愛好者的關注。與此同時,迪卡儂還繼續快速拓展傳統專賣店,覆蓋法國各地中小城市。

到21世紀初,迪卡儂在法國全國已開設120多家大中型店鋪,并開始向鄰國如比利時、西班牙等地區擴張。憑借完善的產品矩陣與商業網絡,迪卡儂成功從一個小店起家,在短短20多年內發展成歐洲知名的大型體育用品零售企業,開創了“為廣大消費者提供經濟實惠、專業優質的運動裝備”的全新商業模式和發展路徑。

二、因地制宜,堅守自己的制勝法寶

起初,該零售商專注于歐洲市場,如西班牙、德國、意大利和葡萄牙。隨著業務快速擴張,便決定進入亞洲市場,先后在中國(2003年)和印度(2009年)開設了首家商店。

具體來說,迪卡儂已在歐洲16個國家開設門店,店鋪數量最多的前三位分別是法國、西班牙和意大利。在亞洲,迪卡儂已進入11個國家和地區,其中中國大陸約有290家門店,韓國超過60家,日本也有近30家門店。

雖然該公司會因地制宜,制定本地化擴張策略,但有些原則不容打破。

其中之一便是“商店空間”。當實體零售空間不斷縮小,世界正在走向網上時,這家運動零售商始終堅持開設類似倉庫大小的店面。旗艦店面積一般在5000㎡到15000㎡之間。例如,迪卡儂蘇州體育公園旗艦店,建筑面積高達21000㎡。

迪卡儂蘇州體育公園旗艦店外觀。圖源:楊炎橙

借助足夠的空間,得以提供全類別產品試用體驗。店內設施突出“體驗”,包括試玩場、試裝間、測試跑道等。工作人員必須熟悉體育,提供專業建議,且至少50%的員工需具備該運動項目的專業知識和證書。

其二是獨特的“業務模式”。簡言之,就是擁有自己的品牌、研發部門、供應鏈和銷售渠道,避開中間商和分銷商。對于不了解迪卡儂的人來說,可能會感到難以置信,如此龐大的一家公司,竟然嚴格把控營銷支出,極少投資贊助活動。

但事實情況是,競爭對手認為,這就是該公司能夠登上成功之巔的原因,也是其盈利的關鍵。一旦你撥開云霧,探究深層的動機,就會發現迪卡儂真正的實力和吸引力。

不同于其他高端品牌,為專業玩家設計產品,給出相應“高定價”。迪卡儂反其道而行之,專注于“新手用戶”,提供入門級運動裝備,同時定價較為平價,注重產品體驗導向,吸引廣泛的中低收入群體。

從迪卡儂的用戶畫像中,我們可以洞見一個趨勢,即體育對所有人都具有可及性和包容性,而這恰恰與該公司的理念不謀而合。雖然他們定位初學者,但經年累月,這些人也有可以轉化為“終身客戶”。

三、玩轉數據,迪卡儂自有一套

“體育裝備界的宜家”,很多人如是描述迪卡儂。走進其零售門店,顧客能輕松找到與特定運動相關的裝備。有趣的是,這些裝備位于一個互動空間中,使購物體驗更加舒適。

然而,在新的零售常態下,不僅僅是輕易識別和獲取產品那么簡單。專業服務公司畢馬威(KPMG)表示,數據是零售商和品牌真正了解客戶的關鍵基礎,幫助他們在不同渠道下,提供一致且個性化的體驗。

迪卡儂(新加坡)的數據分析師本·蔡(Ben Chua)表示,迪卡儂之所以獨特,是因為“我們的使命是,立足十多家實體門店,借助全渠道,向客戶提供實惠的裝備。我們的電子商務業務也在不斷增長。”

迪卡儂(新加坡)門店內借助人工智能技術收集和分析消費者習慣。圖源:Hardware Zone

在接受采訪時,蔡描述了自己的角色,幫助團隊了解當地社區的不同運動需求,并找出顧客喜歡的產品。他解釋說:“通過識別這些需求,我們會廣泛處理和整合數據,以便團隊能夠在門店之間做出更準確的庫存和采購決策。”

回顧過去,蔡指出,在新冠疫情期間,到處都出現了騎行熱潮。

“我們必須確定方向,了解新加坡人傾向于購買哪些(騎行)型號和附加設備。借助大數據,我們為團隊提供分析結果,用以針對性地采購人們感興趣的設備,并將它們放在門店中售賣,”他補充道。

蔡指出將客戶劃分為不同細分市場或目標群體的重要性。他說:“通過分析數據,我們可以進行產品推薦,甚至創建相關活動,以便始終與顧客保持互動。我們不斷提高客戶的終身價值。例如,采用細分模型,旨在揭示三個方面:顧客上次訪問門店的時間,顧客購物的頻率以及他們花費了多少錢。”

“通過這些數據,我們可以建立分段規則,了解每位顧客的需求,了解他們的行為以及他們熱愛的運動。從這里,我們可以直接以有針對性的方式與他們溝通。這些數據流向我們的客戶關系管理系統(CRM),”他詳細解釋道。

據蔡介紹,對于在過去六個月內沒有與迪卡儂互動的客戶,團隊會尋找方法吸引他們回到門店。基于客戶的運動偏好或過去購買的設備,團隊會考慮向特定群體發送電子郵件。目標是讓顧客重新與迪卡儂互動。

蔡還透露,公司還有一個模型,用以判斷客戶的終身價值。

他說:“這個模型納入客戶住所和平均花費的數據,得出一個貨幣價值。根據這個模型,我們首先會追求那些可能具有更長終身價值的客戶,”蔡說。

四、精簡自有品牌,開啟新的五年戰略計劃

打造廣泛的自有品牌,并從產品的開發到商業化控制產品的生命周期,是迪卡儂成功的支柱之一。

自1996年以來,這家法國體育用品零售商在發展其“激情品牌”(passion brands)方面投入諸多,隨著時間推移,這些品牌逐漸與相關運動更加精準地契合。每種運動隨之設定了特定的品牌名稱,共包含近70個品牌和子品牌。

然而,根據法國產業雜志《Challenges》披露的機密信息,自2022年1月以來,新任CEO巴巴拉·馬丁-科波拉(Barbara Martin-Coppola)大刀闊斧地改革,并且正帶領集團開啟新的五年戰略計劃:自有品牌瘦身、商店規模縮小、數字化、可持續性和特許經營。

迪卡儂全球CEO巴巴拉·馬丁-科波拉女士。圖源:DECATHLON

最引人注目的干預措施:大幅削減自有品牌數量,預計將剔除約30個品牌,剩下12個旗艦品牌,包括Quechua、Domyos、Tribord、Inesis和Kipsta等,并將吸收近年來創建的其他品牌,如Wedze、Artengo、Olaian、Elops和Fouganza,這些品牌可能將不復存在。

官方確認稱:“目前我們正努力優化產品組合,使其更加清晰可讀和易于理解,以便能夠更好地滿足客戶的需求,同時為他們提供流暢的體驗。”“簡化產品組合并不意味著減少選擇,我們將繼續提供同樣的選擇,涵蓋迪卡儂一直以來都覆蓋的各類運動。工作仍在進行中,目前暫時無法披露詳細信息。”

據《Challenges》的報道,援引內部消息來源的說法,盡管取得了積極的成果,但管理如此多的品牌,“程序過于繁瑣,更不用說貨源分散所帶來的物流挑戰。”最為消費者熟知的品牌將予以保留。未來,迪卡儂將聚焦徒步旅行、輕便出行、健身和健康四大領域。

迪卡儂在接受采訪時稱,目前并未計劃發表聲明。該集團2022年實現了154億歐元的營業收入,同比增長11.7%,凈利潤達到9.23億歐元,增長了1%。但是據報道,迪卡儂在2023年上半年發布了盈利預警。

該集團還計劃優化門店網絡,在“某些”情況下縮減實體店面積,并更多地依賴法國境外的特許經營門店。迪卡儂表示:“我們將繼續在全球范圍內開設實體門店。然而,我們不斷地微調和優化門店網絡,門店規模和格式,以便應對購物習慣的變化,特別是線上購物。”

五、未來堅定不移地走向可持續

可持續發展對于該集團也非常重要,他們計劃在產品二手銷售(2022年二手產品銷售增長了70%)、產品維修和租賃領域加快發展。

新冠疫情和COP26加速了人們對可持續性的認識,包括對更可持續產品的需求。麥肯錫得出結論,隨著消費者在這一領域的期望增加,“領先的公司將更加專注于可持續材料、循環經濟模式,并幫助消費者做出反映他們價值觀的選擇。”

迪卡儂承諾到2026年實現“零產品浪費”,正在延長其產品的生命周期。另外,在門店和倉庫的層面上,實現“100%使用可再生能源”,這一比例已從2020年的58.7%大幅提升至2022年的84.8%

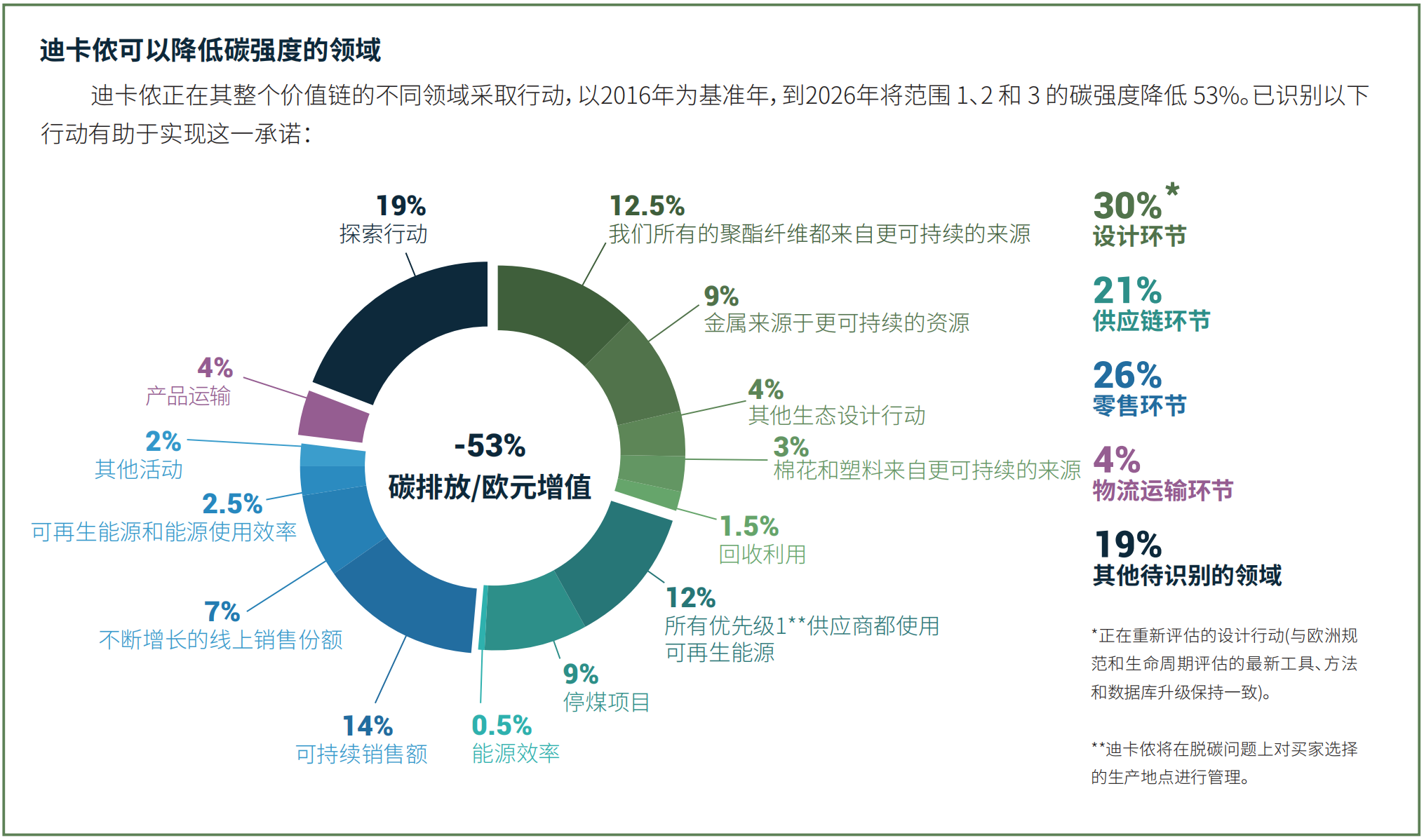

來源:迪卡儂《2021可持續發展報告》

“在循環經濟方面,我們承諾,采用生態設計法,到2026年實現‘100%可持續產品’概念。所有的生態設計產品、紡織品和裝備,都將由再生聚酯、有機棉、再生橡膠等制成的。基于此,公司朝著更綠色和更可持續的方向發展。”蔡解釋道。

迪卡儂提供維修大多數產品的車間服務,包括自行車和滑板車。蔡自豪地說:“滑板車的輪子和輪胎可能會磨損和開裂。我們尋找可用的備件,幫助顧客維修,延長產品的使用壽命,比如五到十年。”

“在東南亞,我們推出了二手產品計劃,針對經退貨部門或測試部門返回的有缺陷產品,用作二手產品出售。這確保了我們的產品不會被浪費,并通過折扣價將它們賣給顧客,使它們有第二次生命,”他繼續說道。

“為了盡量減少我們的薄弱板塊影響,避免陷入適應不良的陷阱,我們需要在緩解戰略(減少排放)和適應戰略(減少脆弱性)之間取得適當的平衡。我們還需要牢記,我們實施的措施總是會對人產生影響。這樣一來,我們所做出的調整就處在一個基本的社會維度里了。”迪卡儂總部適應氣候變化總監塞爾吉奧·岡薩雷斯(Sergio GONZáLEZ)如是說道。

發表評論

登錄 | 注冊