好餐廳不需要卷好評

出品/遠川研究所

撰文/羅雪妍

或許是受到山川曠野的召喚,或許是因為對原生態食材的渴望,都市年輕人曾將一眾“山”、“野”、“果”字輩的云南菜餐廳批量捧紅,動輒等位1小時起。

但看不見的大手會公平地教育每一片紅海市場,截至今年1月,全國有11568家云南菜餐廳,一年內減少了442家,市場是有限的,熱點是流動的,批量開店的結局往往是批量退場[1]。

美食大國往往都不是連鎖餐飲大國,中國餐飲品牌的集中度(CR5)不足3%[2]。市場高度分散,餐飲商家自然也得追熱點。供給側的非標準化、需求側的眾口難調,是璀璨飲食文化賦予商業世界無形的風險。

但無論是跟風上新的爆款,還是缺點靈魂的預制菜,都在消耗著食客的熱情,餐飲店越開越密,更新換代越來越快,人們卻好像離真正的美食越來越遠。

好在追逐流量和高效并非行業的唯一生存之道。縱觀剛剛發布的2025大眾點評必吃榜,3091家上榜商戶中,煙火小店占比接近80%,10年以上本地老店占比超過40%,“煙火氣”“本地特色”“鮮烹現制”成為上榜餐廳的共同點。

必吃榜未必是絕對科學嚴謹的餐飲業運行統計公報,但絕對是消費者偏好與趨勢最合適的參照系,釋放出一些值得注意的信號——行業的“反內卷”趨勢蔓延開來,回歸餐飲本心的商家正在冒頭。

好評不是卷出來的

回看這些年的餐飲界,淄博燒烤、天水麻辣燙、貴州酸湯等一眾地方美食輪番被流量砸中,迅速在全國各地生根發芽,然后不出意外地經歷“出圈-擴張-過氣”的相似命運,少數存活下來,多數退回原地。

材料相對標準化、技術門檻不高、制作工藝不復雜的共同特征,讓網紅餐飲成為商家卷流量的捷徑。但曾有數據統計,2023年倒閉的餐飲門店,一半是網紅店,生命周期最短能小于一個月[3]。

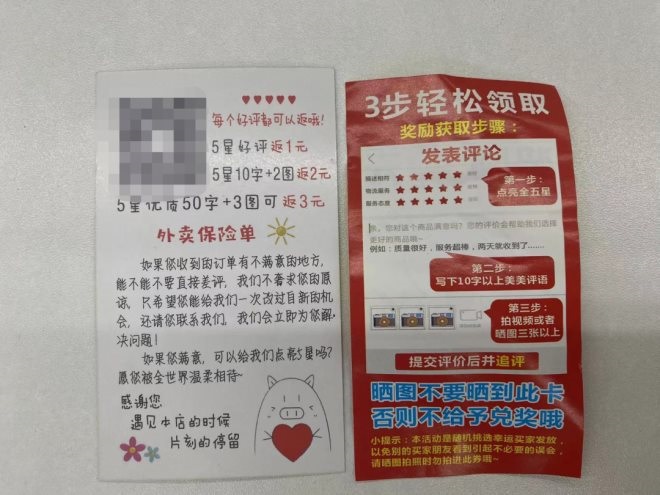

除了跟風熱點,另一種看似投機取巧、實則事與愿違的常見做法是卷好評。

行業供過于求,面對眾多選項,消費者做決策的重要因素之一就是看評價,于是“好評換飲料/小食”成了商家常見的促評手段。

但看著清一色圖文并茂、文采斐然的夸獎時,消費者難免會心生疑慮。事實證明,在好評上搞內卷終將被反噬。整齊劃一評論區中,開始多出一些被“過度促評”影響用餐體驗的差評,還有消費者直接用腳投票,被誘導著留下一個好評后,再也不愿當回頭客。

一個例證是,今年1月,大眾點評上“利益誘導好評”相關負反饋同比23年同期提升接近30%。

商家同樣意識到這一點,北京一家登上“必吃榜”的火鍋店老板就明確反對索要好評,一是平臺監管嚴格,可能被處罰;二是如果菜品讓客人不滿意,要好評會更被厭煩,違背了餐飲作為服務業的初心。

卷好評不止會失去消費者的選票,更會面臨平臺的懲罰。2024年,大眾點評通過逐一審核,處置違規評價超2000萬條;組建“商戶治理團隊”,處罰超6萬家違規商戶。

廣受用戶認可的“必吃榜”也將刷好評的商家一律排除在外,即使曾經上榜也會因為違規炒作的行為隨時被取消資格。

公開數據顯示,2024年“必吃榜”發布后一年內,共有20家上榜商戶在因未能持續遵守平臺《商戶評價誠信管理辦法》,被罰下榜。在今年榜單評選周期內,平臺通過機器大模型及人工核查,發現有上百家去年榜單商戶,因在過去一年出現有悖“評價真實可信”的各類行為,失去評選資格。

與盲目追逐網紅爆款一樣,誘導好評同樣是看上去帶來了一時的收益,但長此以往,既給商家和消費者造成負擔,又擾亂著市場秩序。

商家會陷入源源不斷的好評焦慮,當同行把及格線卷到4.5分時,下一個目標又會變成繼續用力過猛地卷向4.8分。而當消費者一遍遍帶著對高分的期待走進餐廳,發現菜品和服務都不盡如人意時,也會慢慢喪失對評價的信任。

商家對客流量的追逐無可厚非,但無意義的內卷往往是兩敗俱傷。好在一股追求“真實感”“去濾鏡”的風潮正在蔓延,那些有煙火氣的、特色的、鮮烹現制的美食越來越受到青睞,甚至被食客“吃”上了必吃榜,成為榜單主角。

市場不會辜負長期主義

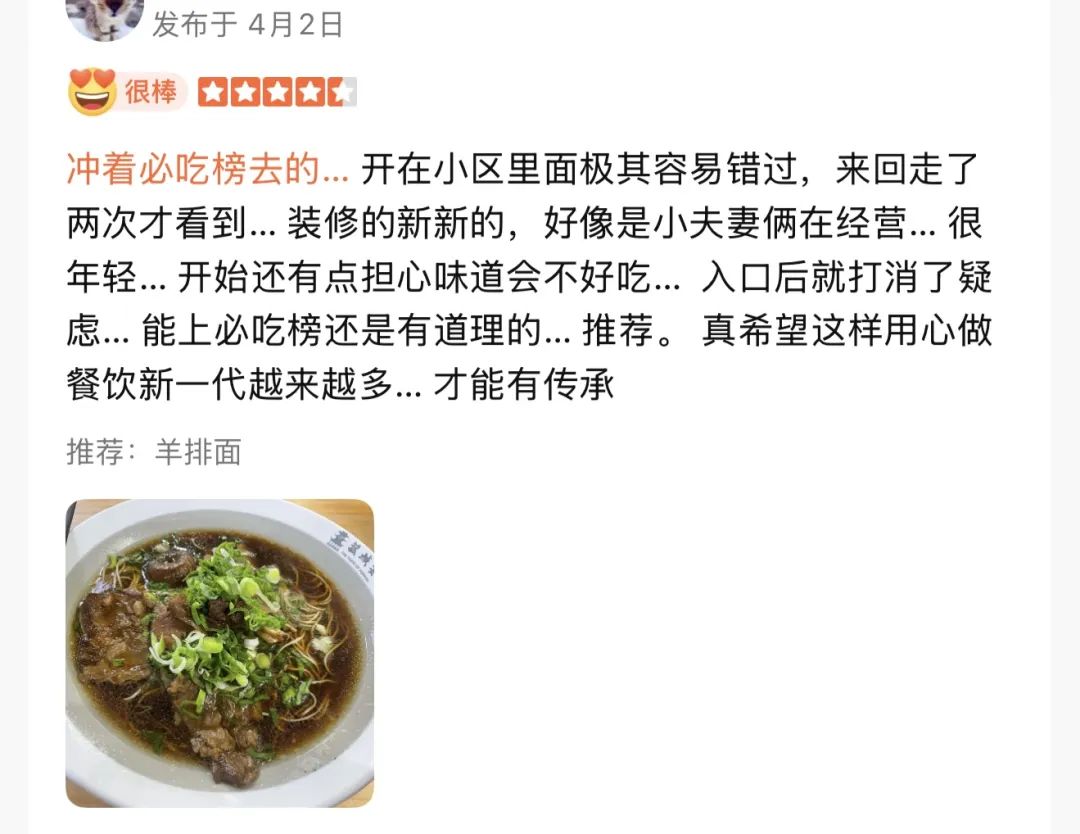

上海斜土路的居民小區里,一家開店3年多的紅燒羊肉面館連續兩年登上大眾點評必吃榜,能在這座代表消費趨勢的城市占據小小的一席之地,這家菜品樸素、位置隱蔽的社區小店多少讓人感到意外。

與眾多小本經營的餐飲店一樣,這家面館既沒有資本在黃金地段大肆營銷,又騰不出手來去追熱點、卷好評,甚至一度存活下去都很艱難,因為高昂的店租只能搬到犄角旮旯。

唯一能卷的只有手藝,羊肉每日現殺放血后從湖州冷鏈直送上海,早上8點開始大鍋燉煮讓膻味自然揮發,在傳承傳統烹飪方式的基礎上,根據上海食客的口味適當降低辣度。

流量和口碑涌入深巷的過程可能會延遲,但市場終究還是沒有辜負腳踏實地的商家。

剛搬進地段更偏的社區不久,小店反而因為食客們的真實認可,登上2024年的必吃榜,營業額緊接著提升30%,不少寶山、青浦等地區的客人慕名而來。

商戶評價

今年,這家小店再度登上大眾點評必吃榜,與此同時,榜單上這樣的市井小店也越來越多,700家小吃商戶上榜,巷尾老店得以穿越時間周期、“本地人認可”成為金字招牌。

在扭轉市場畸形內卷的過程中,必吃榜依托上榜的市井美食們,正在釋放一些行業信號——當商家和消費者都逐漸對流量噱頭倦怠后,市場選擇似乎也開始向美食的本質回歸,卷營銷要好評不是長久之計,堅持新鮮食材、鮮烹現制才是酒香不怕巷子深的奧秘。

對上榜餐廳來說,這樣的信號,無疑是對“好好做飯”的認可;對未上榜的同行來說,是極具參考價值的經營指南,既提示著餐飲行業的消費趨勢,也給予“用心做美食終將被市場看到”的正向引導。

行業需要風向標,消費者同樣需要參考系。尤其是在“味蕾游”熱度不減的今天,食客們更希望吃到更煙火、更新鮮、更有本地特色的餐廳,千篇一律的網紅店必然會讓人失望,而必吃榜或許可以提供一張可信度更高的城市美食名片。

本地食客希望更多能探索到更多隱藏的寶藏小店,在熟悉的城市能發現驚喜;外地食客則希望能有一份相對中肯的尋味指南,長途跋涉后吃到的是更具本地特色、廣受本地人認可的餐廳,而不是誤入因營銷刷屏的“排隊王”餐廳后大失所望。

今年的必吃榜上,超半數的商戶是首次入圍,越來越多踏實經營的煙火小店正在走向臺前,而與“流量內卷”造成的兩敗俱傷局面恰恰相反,必吃榜的存在既沒有給商家增加負擔,反而給行業打了一陣“強心劑”,又讓食客能與真正的市井美味相遇。

事實證明,市場對“堅持本心”“真正好吃”的鼓勵偶爾會遲到,但絕對不會缺席。

食客“吃”出來的美食榜單

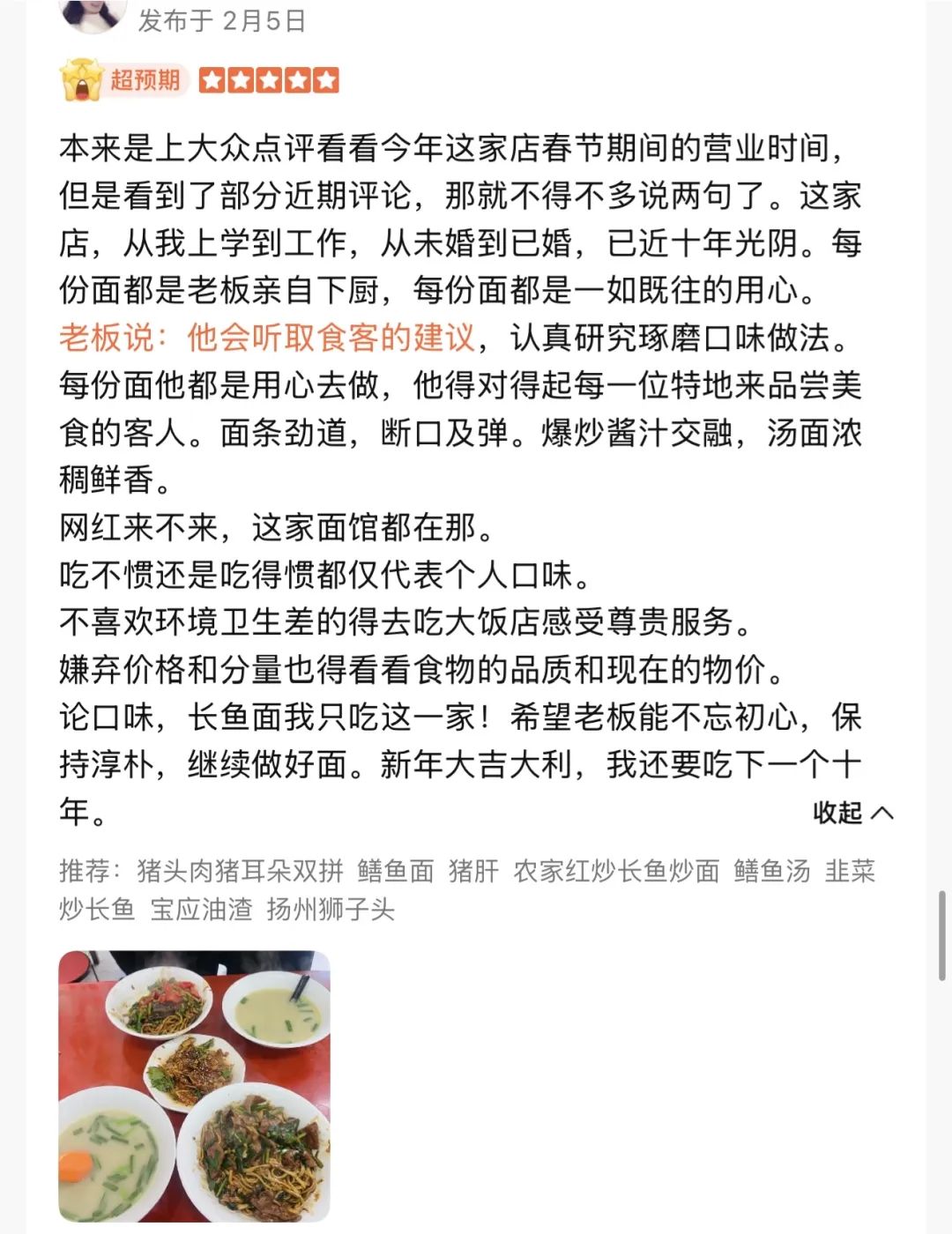

“莫名就火了”是今年眾多必吃榜上榜商家的第一反應,而那些被商家輕描淡寫的“堅守本分”,才是水深火熱的餐飲行業最稀缺的價值,也反映出了當下消費者到底喜歡什么。

換句話說,是食客們讓這批“最佛”“最吃虧”的小店老店,走出街巷,走上榜單。

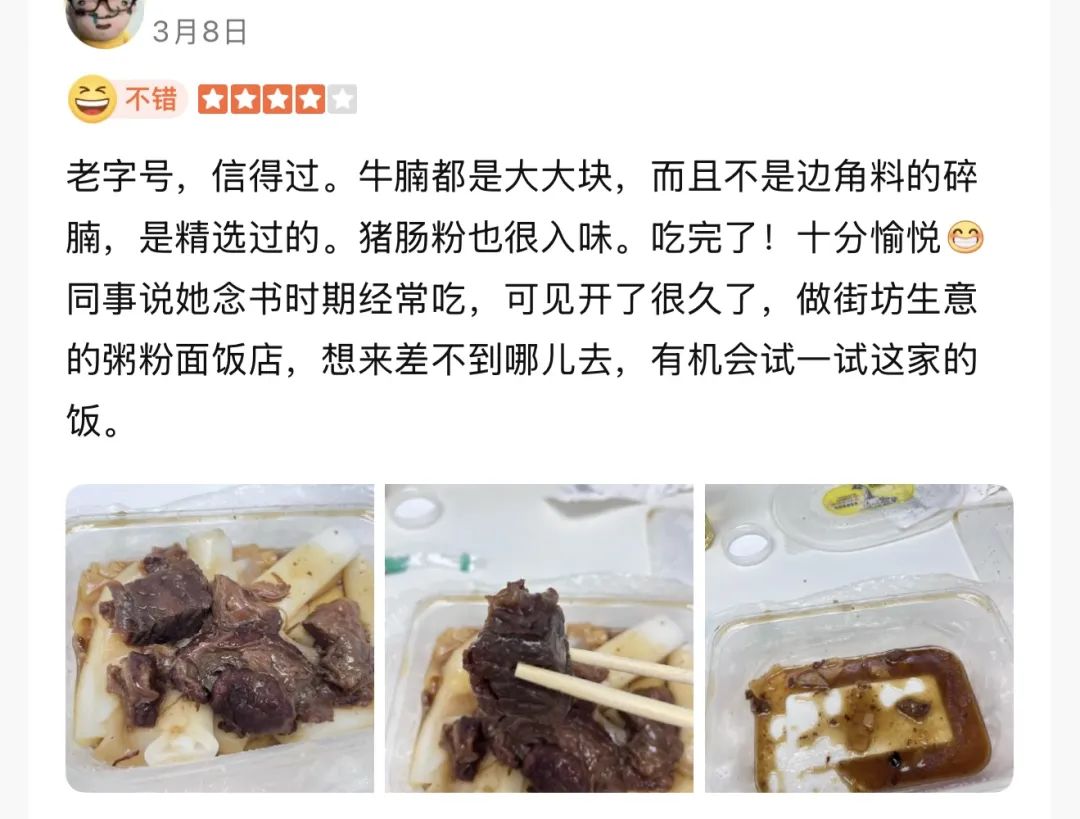

一家扎根廣州28年的腸粉店上榜后,老板的自我評價只是:提供了很家常的味道,沒有大酒樓的出品、環境和創新。

但是常年堅持親自采購食材、現烹鮮飪,并且基本24小時營業,讓附近的寫字樓員工、凌晨的出租車司機,能吃到一口新鮮熱乎的飯,這些就足以讓店鋪穿越時間周期,收獲長久的口碑和流量。

2025年“必吃榜”上,這樣的地道小店、煙火小攤、十年老店數量大幅增加,老板們大多不精通線上經營與流量營銷,甚至有些大眾點評上的門店還是顧客幫忙創建的。但佛系營銷的背后,都是數十年如一日踏實做餐飲。

杭州一家做本地菜的十余年老店,顧客從街坊鄰居積累起,開業初期也連續三年虧損,但好味道終將被認可。進入網絡時代,名聲傳播更快,新食客從全國各地涌來,為新鮮地道的菜品自發留下真實評價,如今登上好評榜更是帶來源源不斷的生意。

年過七旬的老板雖不懂宣傳,但至今仍會親自盯守后廚。

而登上“必吃榜”后,面對客流的成倍上漲,也推動著上榜商戶堅持初心。西安一家灌湯包店在登榜后,營業額增加一成,75歲的創始人還是會定期到店巡查,秉持著“包子要表里如一,生意才能百年不涼”的經營哲學。

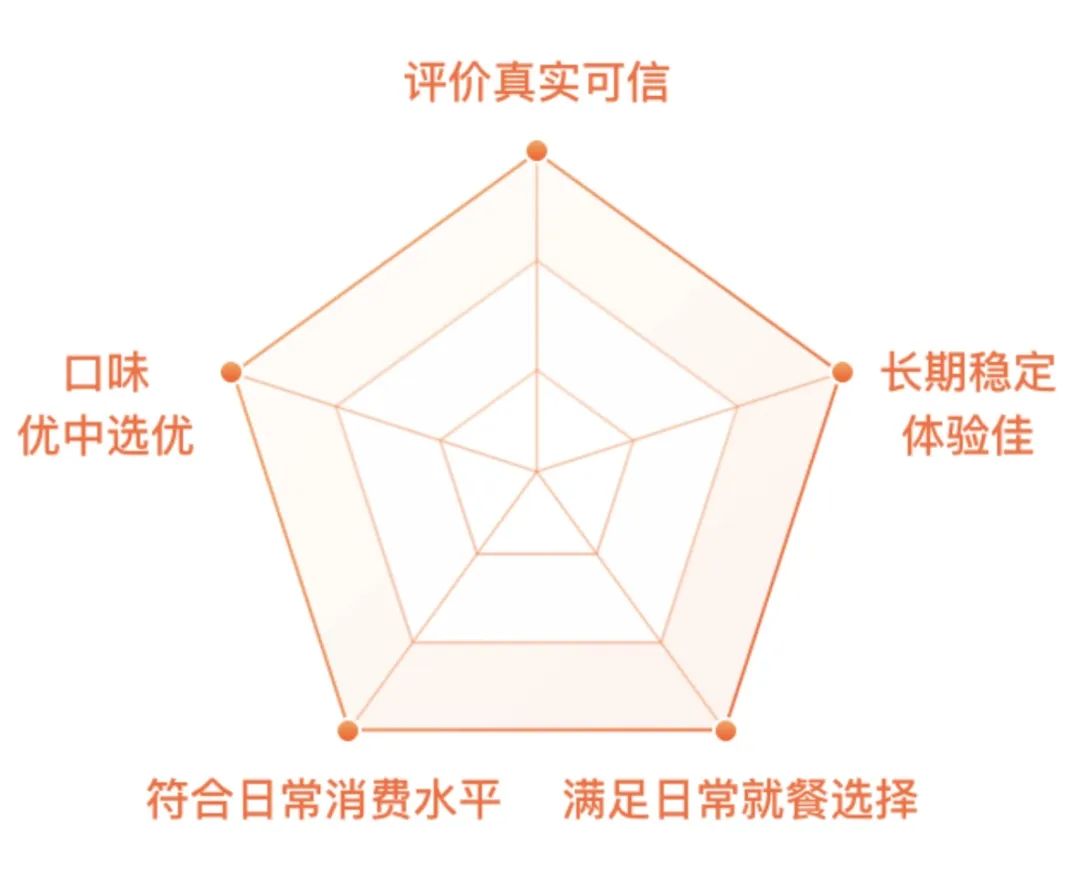

有人可能會提出疑問,雖然是基于用戶評價評選,但評價不也可以是假的嗎?事實上,“必吃榜”的評選也從規則和技術上堅守公信力,不讓真正受到用戶認可的良心好店淹沒在漫天營銷中。

據公開資料,“必吃榜”始終堅持不采納“人為提名”,而是組建起技術團隊,基于對3.63億條評價的深度分析,經過建模分析、公信力核查、入圍公示以及機構公證的全流程。公信力審核環節尤為嚴格,有近30%商戶因“評價不真實”被取消評選資格。

對于本分經營的商戶,平臺也組織起“防護網”,今年入圍期間,通過大模型及人工審核攔截的入圍商家競對惡意差評,其中個別商家的競對惡意差評攔截量占比超過50%。

必吃榜評選規則

過于激烈的競爭、過快的迭代節奏難免讓人亂了陣腳,但結果證明,那些有幸被天降流量砸中的商家,無一不是把本分經營放在首位。從食客的投票和平臺的態度,或許可以窺見餐飲屆的未來走向。

尾聲

去年,“必吃榜”發榜后,新上榜商戶異地用戶流量、“必吃節”拉動整體商戶交易規模均增長50%。

但在上榜商家眼里,客流和營業額的增長是驚喜,收獲卻遠不止于此,口味各異的新客貢獻著有好有壞的評價,都在促進著菜品和服務不斷調整優化,而商家們也有信心讓新客轉化成老客。

換個角度看,流量不是目的,而是機遇,一位南京的面館老板就是如此看待評論區的各種聲音:“我有一半的手藝是在大眾點評上學的,客人很精很懂的。”

平臺的方向引導和上榜商家的經營之道,共同指向另一種樸素的最優解:

當行業逐漸形成“反好評內卷、回歸食物本心”的良性循環時,餐飲商家可以專心做餐飲,食客可以專心品味美食。

而流量也不會流失,只會變得更有價值。

參考資料

[1]去年大火的云貴菜餐廳遭唱衰,今年真會死一半嗎?藍鯨財經

[2]2023年中國新式餐飲行業詞條報告,頭豹研究院

[3] 活不過1個月!網紅餐飲越來越“短命”了,紅餐網

發表評論

登錄 | 注冊