藥店帶給顧客的不僅僅是藥

來源:

代航

2008-11-20 14:01

【商圈特點】

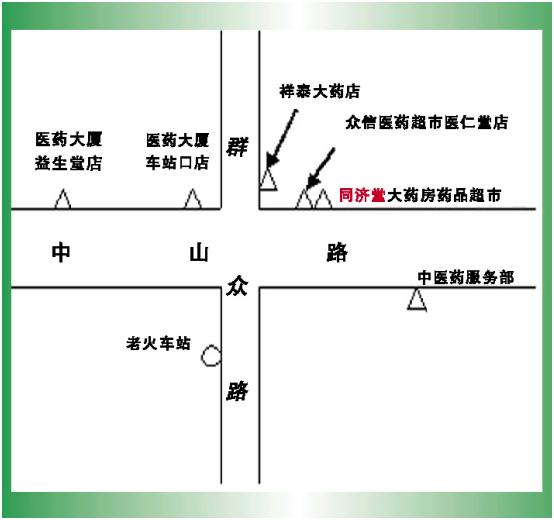

買藥賣藥的,到了陜西寶雞,如果不去寶雞醫藥大廈,就好像到了上海不去南京路上的第一醫藥商店一樣。寶雞醫藥大廈地處寶雞繁華商業區主干道經二路南151號,經營面積2000平米以上(包括二樓的中藥飲片區、診所、化妝品區等),年銷售額在3000萬元以上,就單店規模和影響力而言,寶雞醫藥大廈在當地屬于當之無愧的老大。但是,在右圖中這個老商圈,由于商圈消費和地位在近10年來下降明顯,商圈內藥店又增加較多,競爭激烈,同屬寶雞醫藥大廈有限公司的兩家連鎖分店在這里則顯得有些被動。

【藥店臉譜】

醫藥大廈車站口店、益生堂店

車站口店是寶雞醫藥大廈有限公司的前身,成立于1952年,上世紀60年代曾被評為全國商業單位的紅旗窗口,得到過不少榮譽,也曾被人民日報、陜西日報等宣傳報道過。

現在的車站口店,經營面積約360平米,以經營藥品為主,是比較典型的連鎖專業藥店,因為有一個2005年開設的診所,約20平米,有3位中醫師坐診,所以也可稱為一家典型的藥診店。比較有意思的是,坐鎮這家藥店的,是一位非常漂亮的張姓女店長,據了解,她曾經是一位秦腔演員,經常還能唱些名段,是梨園行內人熟悉的名角。車站口店中醫診所里,還有一位中醫師,能吹一口葫蘆笙,并且還時不時能蘸了桶水在地上寫很大的毛筆字,這家店因此別具一格。

出了該店沿中山路西行500米,就可看見醫藥大廈益生堂店。

據了解,醫藥大廈在中山路上的這兩家分店,車站口店每天有1.5萬多元的營收,但如果不是因為這里的藥店數量這些年猛增,店長說它至少應該達到2萬元的規模;益生堂似乎就要差一些,由于原居民的搬遷,除了競爭原因,資歷、商圈影響力都不夠,收支能相抵就不錯了。

眾信醫藥超市醫仁堂店

眾信醫藥超市總部在西安,于2005年7月成立。寶雞的眾信醫藥超市醫仁堂店是兩年前開設的。這家店的格局與一般平價藥房無異,從客流來看,眾信醫藥超市醫仁堂店還是蠻有人氣的。但緊挨著它的同濟堂大藥房藥品超市同樣是平價藥房,則顯得比較冷清。據當地業內人士介紹,我們觀察到的客流狀況也差不多反映了這兩家平價藥房的經營狀況,“一家歡樂一家愁”。

中醫藥服務部

中山路上的中醫藥服務部在寶雞很有口碑。寶雞中醫藥服務部成立于上世紀80年代,一開始它就實行“醫藥合一”。1994年,國家不允許藥店設坐堂醫,但該店依托寶雞中醫學會,辦了寶雞市中醫學會門診部,以此名義邀請名老中醫坐堂就診,一直堅持至今,很受群眾歡迎。2007年國家確定9個城市試點中醫坐堂,寶雞名列其中,中醫藥服務部名正言順地請入坐堂醫,在當地很受注目。

據了解,中醫藥服務部現在以經營中藥飲片為主,品種達1000多種,能為患者兼制膏、丹、丸、散等不同劑型制劑,為寶雞市配藥制劑最齊全的專業機構,而且,為保證藥材藥效最佳,他們至今使用傳統的砂鍋煎藥。

【三點思考】

思考一:衰落的商圈內藥店不宜進行密集型布點

筆者曾經考察過不少地方的醫藥一條街,這些名街商圈,要么擁有巨大的人流、繁榮的商業,要么擁有著名醫院而吸引大量患者,藥店業態在此密集布點,的確能產生經濟學上的聚群效應。然而,如果這個商圈屬于老商圈,雖然曾經輝煌,但與新興商圈相比,人流量不夠大,顧客的醫藥健康需求和消費層次相對下降,最要命的是附近居民不多,又不是商業區、觀光旅游區或休閑區,再加上沒有大的醫療機構坐鎮,筆者認為,理性的藥店經營者就不應該在此扎堆,該撤的撤,該關的關,“退一步,海闊天空”。

思考二:可以更多地關注藥店品牌營銷

藥店品牌營銷,可以說是一種針對目標顧客的、更為精準的營銷方式,它以占據顧客心智空間為目的,可避免同質化競爭,贏得忠誠顧客。而藥店品牌營銷的前提,是自己必須有一套與競爭對手相區別、易于為消費者接受認可的符號識別系統。

首先看藥店名稱。恕筆者直言,此商圈內只有“中醫藥服務部”比較響亮和明了,但卻易讓人誤解為一家醫療機構——盡管醫藥不分、醫療機構賣藥的現狀似乎能讓它占盡便宜,但若從長遠看,若然把自己定位為零售藥店的話,這個名稱今后是否仍能吸引消費者,就不太好說了。

寶雞醫藥大廈車站口店、益生堂店及其名下的好心情、好生活、好日子等重合命名的分店,它們到底是單獨命名(宣傳)還是與醫藥大廈連在一起為好,筆者認為醫藥大廈的決策者仍然需要仔細權衡。眾所周知,藥店名越長、字數越多,消費者就越難記憶,因此,藥店名特別是用來進行品牌宣傳或傳播的名字,應該是越簡潔明了越好,但是,基于連鎖的經營理念,“醫藥大廈”的帽子又不得不給各門店戴上去的話,那么,這頂帽子到底是實戴還是虛戴(如以其注冊過的商標標志來提示),該上頂還是下移,這將考驗寶雞醫藥大廈經營決策者的商業智慧。

其他如眾信醫藥超市醫仁堂店、同濟堂大藥房藥品超市等,亦有類似問題,甚至問題更嚴重些。比如說,“大藥房”與“藥品超市”之間到底是什么關系?什么是“藥品超市”?媒體上炒作的概念其實本身就需要專業人士進一步探究,在這些概念語焉不詳時,當地老百姓能看得明白嗎?

此外,筆者還想談談這些藥店的標識語。寶雞醫藥大廈的標識語是“真善由心,誠信持贏”;眾信醫藥超市的就要多一些,從2005年至今,“維護健康,幸福共享”、“平價更專業,服務更溫馨”等標識語不斷出現,而這家醫仁堂的門頭上卻又加了“連鎖品牌,值得信賴”。筆者想說的是,如果站在消費者立場,得考慮經營理念能否構成藥店識別系統的重要組成部分?它能否讓消費者理解和接受。如果消費者難以理解和接受,吃虧的是藥店。

思考三:藥店該有怎樣的文化

一些人把企業文化引進藥店領域時,認為它最終可能是一套制度或規范。筆者卻不這樣認為。每家藥店由于歷史、環境、老總的思想、員工的素質等各不相同,藥店的文化脈絡、文化建設也肯定不會相同。

筆者接觸過一家成長性非常好的企業老總和他的員工,發現他們身上洋溢著一股活力。原來這家企業的老板十分注重欲望管理,非常尊重員工作為一個活生生的人的所有人性特征,這種文化特質和導向,筆者稱之為酒神(古希臘猶奧尼索斯)文化。

而筆者在醫藥大廈車站口店里,似乎發現了與酒神文化相對應的一種文化,即日神(阿波羅)文化,這種文化能否蔚為壯觀并且成為藥店的一大景觀,這點筆者還不能確定。但筆者相信,一個能推己及人和給顧客帶去歡愉甚至藝術享受的藥店,別的不說,總能給那些患病的顧客來藥店時減少些痛苦感受吧。

發表評論

登錄 | 注冊