京滬24小時便利店大不同

我在北京上海住的地方都離市中心比較遠,都有將近15公里的樣子。在我北京住的地方,方圓800米之內,沒有一家24小時連鎖店,后來好不容易發現了一家私人開的24小時超市,如獲至寶,雖然也得走400米左右。

而在上海,別說是方圓800米,離我家門口(注意,是離我家門口,不是小區門口)不到100米的地方,就有3個不同品牌的24小時連鎖店。若是把這個圓圈半徑擴展到800米,數出10個便利店來一點也不費勁。

雖說北京的24小時便利店不多,但我的生活倒一直“仰仗”著公寓樓下的小賣部,一開始覺得這種小賣部比便利店更貼心,“便利指數”更高,因為還可以送貨上門。可我后來發現,這種私人經營的小賣部通常是“我休息,他也休息”,周六晚上往往“鐵將軍鎖門”——全家人回昌平去了。而這種“服務缺失”在春節期間就顯得更為明顯,就連我一向寄予厚望的那家400米開外的超市也以關門的姿態歡度春節了。

以前曾聽北京的同事開玩笑說,北京是個能在半夜把你餓個半死的地方。在上海,如果你到了凌晨打開冰箱發現空空如也,此時你只需要戰勝藏在你身體里的懶惰,因為你知道在不遠的地方,總有一個便利店在燈火闌珊處——如果你不懶,你就能不餓。

而在北京遇到這樣的情形,無論是對付餓或者讒,不懶是不夠的,當便利店也因為不可抗拒之力無法提供服務時,你就需要變得興奮起來,直到把這種興奮積聚成一種過夜生活的激情,因為你很可能就會一狠心開著車,或者打出租直奔酒吧街或者簋街去解饞了。如果再想興師動眾一些,那就呼朋喚友地去“刷夜”,所以我在北京收到的“夜宵邀請”總比在上海多。

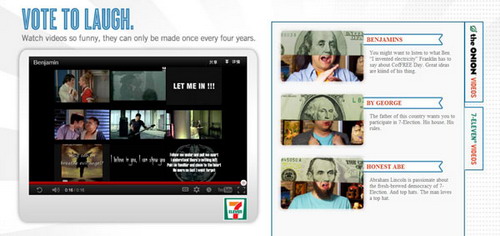

不過話說回來,上海的24小時便利店雖然名目繁多,卻沒有我最喜歡的seven-eleven( 7-11),可能是上海眾多便利店“肩靠肩、背靠背”的肉搏式圈地運動,讓習慣“大哥大”姿態、風險意識清晰的7-11感覺到“入市要謹慎”。在北京,7-11倒是開得非常紅火,而且根據我的體驗,北京7-11里的某些特色服務甚至能蓋過上海任何一家24小時連鎖店。

在7-11那里,除了類似上海便利店提供的飯團、壽司、關東煮等招牌產品,還有類似宜家家具餐廳的中餐服務,也就是說在便利店里也能吃到小炒菜的熱盒飯,而不是需要在微波爐里加熱的速凍式盒飯。而且更讓我印象深刻的是,那里提供熱食的服務員都戴著口罩,讓人感覺非常專業。

不過7-11的選址,卻讓我覺得有點“用不上”,因為它家的店,還是比較靠近商業繁華的地段,以服務辦公樓內的人為主,真正貼近小區的店并不多。而在上海你會發現,哪怕是在市中心,反而是在稍微偏僻的小路上(也是居民區集中的地方),越有可能發現24小時便利店,此時,這種店的功能絕不亞于一個110報警亭,而且在上海,越是離市中心遠,人口密度高的居住區,便利店開得越多。

很多曾經在上海生活過的朋友,哪怕離開了上海,仍然對“山頭林立”的便利店念念不忘,尤其是女孩子。因為這些年終無休的便利店,讓她們更能安心地享受上海晚上十點鐘以后的生活。女孩子若在北京生活,又碰巧有親戚在北京,他們肯定會囑咐“晚上盡可能減少外出”,而在上海,這種顧慮似乎很少有,這種感覺安全的心態,恐怕和上海便利店的“崗哨式”選址也有很大關系吧。

(英國《金融時報》中文網專欄作家小子)

發表評論

登錄 | 注冊