獨立書店——因為獨立所以存活

前不久,多年關注國外獨立書店的“女書人”鐘芳玲的《書店風景》最新修訂版在內地出版,又引起書業界人士對獨立書店生存現狀的思考。就在該書出版與再版的十年間,獨立書店的命運發生了曲折的變化,正如作者鐘芳玲在書中所言,“這個地球曾經存在過那么多家獨特的書店,但是卻一家家地消失了,就像瀕臨滅絕的生物一般。”《書店風景》變成了她“為書店唱的一曲挽歌”。

每周都在關門

一提到獨立書店,人們腦海中浮現起的多半是這樣一幅景象:書店老板多為一派文士,愛書懂書,而開書店的目的多半是為了理想而非盈利;店員對于店內藏書了然于胸,多有修養,且可以和客人侃侃而談;店面盡管不大,多隱藏在巷弄之間或地下室等店租便宜之處,卻藏有各種奇怪、冷門之書;書店沒有豪華氣派的裝修,但是往往能給人一種感動和溫暖;往來客人,或許并非前來買書,他們多與老板是至交好友,而且他們都是愛書之人。

但是,獨立書店的式微已經成為全世界愛書人的遺憾。2007年,法國書商協會和法國政府文化部圖書與閱讀署聯合進行的一項調查顯示,法國的獨立書店正處于崩潰的邊緣,那些規模較大的獨立書店已被收購,規模小的僅夠糊口,而小書店中有1/3每個月掙到的錢還不到全法最低水平。素來書店文化濃郁的英國,也面臨著嚴重的問題,根據英國《書商》的報導顯示,從2006年7月到2007年4月的10個月中,英國書商協會的獨立書店會員減少了59個,相當于每周至少關閉一家。

今年11月,臺灣8家獨立書店集體誓師,宣布“集書人文化事業有限公司”成立,以求為臺灣獨立書店的最后一戰做好準備。此前,誠品書店耗資兩億臺幣打造新敦南店卻嚴重虧損,特色鮮明的“有河book”、“小小書房”瀕臨絕境的命運,都讓臺灣獨立書店業者黯然神傷。

在獨立書店剛剛興起的內地,同樣上演著一幕幕令人心痛的掙扎。今年5月,復旦大學旁邊經營了數十年的“左岸”被迫關門。9月,豆瓣網上發起了捍衛上海季風書店的倡議。再回望幾年,杭州的江郎書店和三聯書店已經倒閉,曾經盤踞在京滬兩地鬧市區的“思考樂”書店,幾乎是一夜之間關門大吉,成都的“卡夫卡”書店倒閉后,也有多個“卡夫卡”涌現出來,但最后都難以維系。

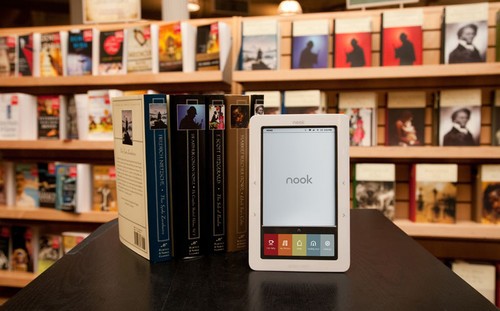

新閱讀習慣吞噬獨立書店

對于獨立書店所面臨的困境,有人歸結為幾點原因,第一是網絡書店的興起。卓越亞馬遜圖書銷售部一位不愿透露姓名的工作人員表示,“根據卓越亞馬遜的統計顯示,夜間訂單最大值是在11點到2點,而白天最大值是在中午11點到1點。網絡書店24小時售書的功能,恰恰能滿足白天工作勞累的上班人群工作生態。此外,網絡書店海量的圖書信息以及較低的價格,都是傳統書店所不具備的”。其次,是獨立書店的“性格”。獨立書店很少賣大眾暢銷書和教材,這就喪失了很大一塊利潤空間。已經有一些獨立書店為了生存下去,最后不得不選擇向綜合性書店轉型。另外是它的運營成本。首先店鋪租金、地價的持續走高,讓獨立書店難以招架。比如,經營古舊圖書的獨立書店布衣書局,從最早在北京二環內協和醫院對過的胡同里一幢百年歷史的老房子,到如今東四環外垡頭東路的郊區,書局老板胡同無奈地表示“5次搬家,還不是為了節約成本”。而搬家已經成為許多獨立書店無可奈何的常態。最后,公眾閱讀欲望的缺失,也是造成書店不景氣的原因。開社區書店的邱小石表示,“社會人群的生活被整體消費能力和時間規劃所左右。而我們的社會就沒有讓人閑下來的機制,來我這里的人實際上不認為書貴,但是就是沒有讀書的時間,有錢卻沒時間,是這個社會最大的問題。歸根結底是目前的物質條件還是滿足不了人的欲望。只有物質極大的豐富以后,才有精神生活的消遣。這個過程至少還有10年。”

基于上述對獨立書店困境的總結,也有人提出了不同觀點,北京萬圣書園總經理劉蘇里認為,“籠統說‘網上書店的發展對傳統書店的沖擊很大’,等于什么也沒說,且有掩蓋問題實質之嫌。網絡書店與地面書店的關系,此消彼長,這是世界性的問題不假,但在中國內地,卻有另一層樣式——網絡書店唯一的‘取勝’手段,就是實行惡性價格政策,這種情況在別的國家是罕見的。”2000年和2002年萬圣書店開始實踐把書店定位成一個“去處”,雖不能說是“為了應對所謂的‘網絡書店沖擊’,但我們又怎么可能不受影響呢?”面對惡性競爭,“我們唯一能做的就是建立起一個體系。惡性競爭環境容易摧垮一間書店,但很難擊敗一個體系。萬圣多年來把書店當體系經營,或許是我們‘應對沖擊’的正確選擇。”至于未來獨立書店的命運,“我以為,獨立書店的存亡絕不在連鎖書店多寡,亦與獨立書店數量無關,全在操作者認識、對待‘兩難’的能力。換句話說,獨立書店,因其獨立所以能活”。

因其獨立所以能活

獨立書店的未來命運究竟如何?對此鐘芳玲并不絕望,她認為獨立書店歷經諸多的悲與喜的同時,也得到了不少的鼓舞與啟示。“未來也許會形成三分天下的書店形態,獨立書店如果能保持自己的特點,找到合適的運營模式一定能夠活下去”。

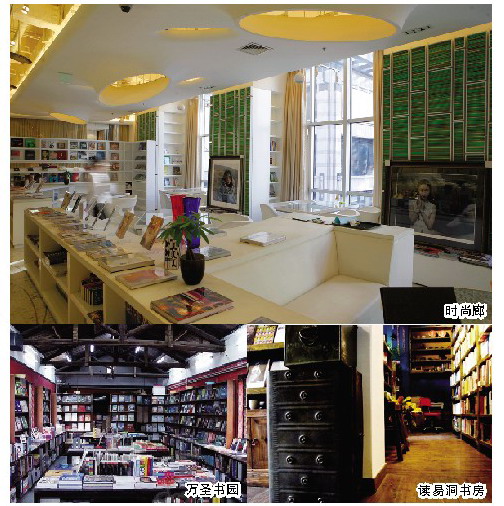

特點和模式,也許是獨立書店的立足之本。在北京,就有一些特點鮮明,模式新穎的獨立書店成為佼佼者。

比如家庭作坊式的“讀易洞”。2006年開業的讀易洞設在北京高檔商住社區SOHO內,他們吸引的是SOHO業主和這里上班的白領。“我們希望給大家提供一個閱讀的空間和可能”——讀易洞主人邱小石如此詮釋書店理念,“我們希望通過鄰居之間的口耳相傳讓更多人知道讀易洞書房,盡量用一種順理成章的方式讓大家對書房有浸潤式的認知,而不是強硬地灌輸給他們,這也不是我們做事的風格。”當然,“不是所有人都喜歡這樣的調調,我們也不是任何人都歡迎,特別像我們這樣的家庭作坊式書店”。

同時讀易洞也給來這里的讀者創造了很多獨特體驗。裝修的風格古樸,卻用對時間的記憶填滿的空間間隙。邱小石說,“個人比較喜歡‘時間’這個東西,可以讓書店看起來有痕跡,我收藏很多帶點年頭的生活工具,都成為書店的陳設”。而在書店的經營上,最有特色的莫過于讀易洞的“涂書置換”:全款購書,閱后返還時此書的50%款額沖抵下一本書的購書款。邱小石說:“從讀書方面,我是悲觀的。紙質閱讀發生徹底改變,那這個行業就不存在了,行業不存在了,書就只剩下藝術的價值,收藏的價值,文物的價值,但這個悲觀正好變成為我的經營理念。”

今年剛剛開業的“時尚廊”則主打藝術設計類圖書和港臺版書,“這些書都是讀者從網上看不到,買不了的”,時尚廊負責人許志強表示,“我的目標是把書店做成全國最好的藝術書店”。目前書店擺放的主要是:國內外時尚流行雜志、國內外藝術設計雜志和圖書、流行時尚文化圖書、傳媒電影類專業圖書、飲食文化與美食評鑒、旅游類圖書等,其中大部分為引進版,港臺圖書也占很大比重,顯然這都是網絡書店的盲區。“之所以有這樣的定位,是因為我們看中了藝術設計類圖書的巨大市場潛力,中國是一個制造大國,有幾百萬名設計人員,他們需要新的理念來充實自己,而且這個群體的消費能力也很強。”

從形式上,時尚廊也不僅僅是一個書店那么單一。這里還是一個餐廳和咖啡廳,一個集畫作展售、講座、產品發布、劇場表演、電影欣賞、攝影棚等于一體的多功能藝文空間。許志強認為:“后書店時代已經到來,圖書可能在書店中僅占一小部分,到書店看看書、喝喝咖啡或者買個有意思的紀念品,將成為年輕人的一種時尚。”

依靠網絡,主營古舊圖書的布衣書局也頗有特色。書局負責人胡同從2002年開始在BBS上賣舊書,2004年初創立“布衣書局”和布衣書局網站。事實上網絡店鋪與實體店面的結合是國內目前大多數經營古舊圖書的獨立書店的主要方式。胡同介紹說,布衣書局的網店有自己鮮明的特色:為方便書友找書,書局的書目分類是他本人自己設計的。書局所有的書在以“新書、舊書、民國書和古籍”等為部進行歸屬外,還以文學、歷史、哲學、藝術、語言、文化、工具書、其他以及報刊為目進行了分門別類。胡同本人也是藏書者,其中書目類圖書可以作為藏書參考。同時,布衣書局對每一本圖書都有詳盡的介紹,比如除了書名、作者、出版社和出版時間外,還有印刷時間、印刷次數、印數、開本、頁碼、有否插圖、裝幀、品相及描述、作者介紹、目錄和所屬叢書名等。這對喜愛古舊圖書的客戶來說都是非常重要和貼心的。

最后,還是要提及萬圣書園。15年歷史,3次遷址,始終如一地追求學術精神的萬圣在書業界創造了神話和口碑。劉蘇里表示,如果要總結萬圣的經驗,“第一,它是一個賣書人站在買書人的立場開的一家店;第二,它相信‘路未絕,再堅持’的做事哲學;第三,決不改初衷——概括四個字是‘幸福為學’。仔細想來,這三件都與萬圣不同時期主人的愿望與稟性有關。說得大一點,萬圣有自己超出商業的為事哲學;普通一點講,萬圣是在‘曲線’做生意。”

發表評論

登錄 | 注冊