一年賣了11億,年輕人又吃出一個IPO

年輕人又將吃出一家上市公司。

日前,四川白家阿寬食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“阿寬食品”)提交了招股說明書,擬深交所主板上市,有望沖擊“新型方便食品第一股”。本次IPO擬募資6.65億元,用于健康食品產(chǎn)業(yè)園(第一期)建設(shè)和研發(fā)中心建設(shè)。

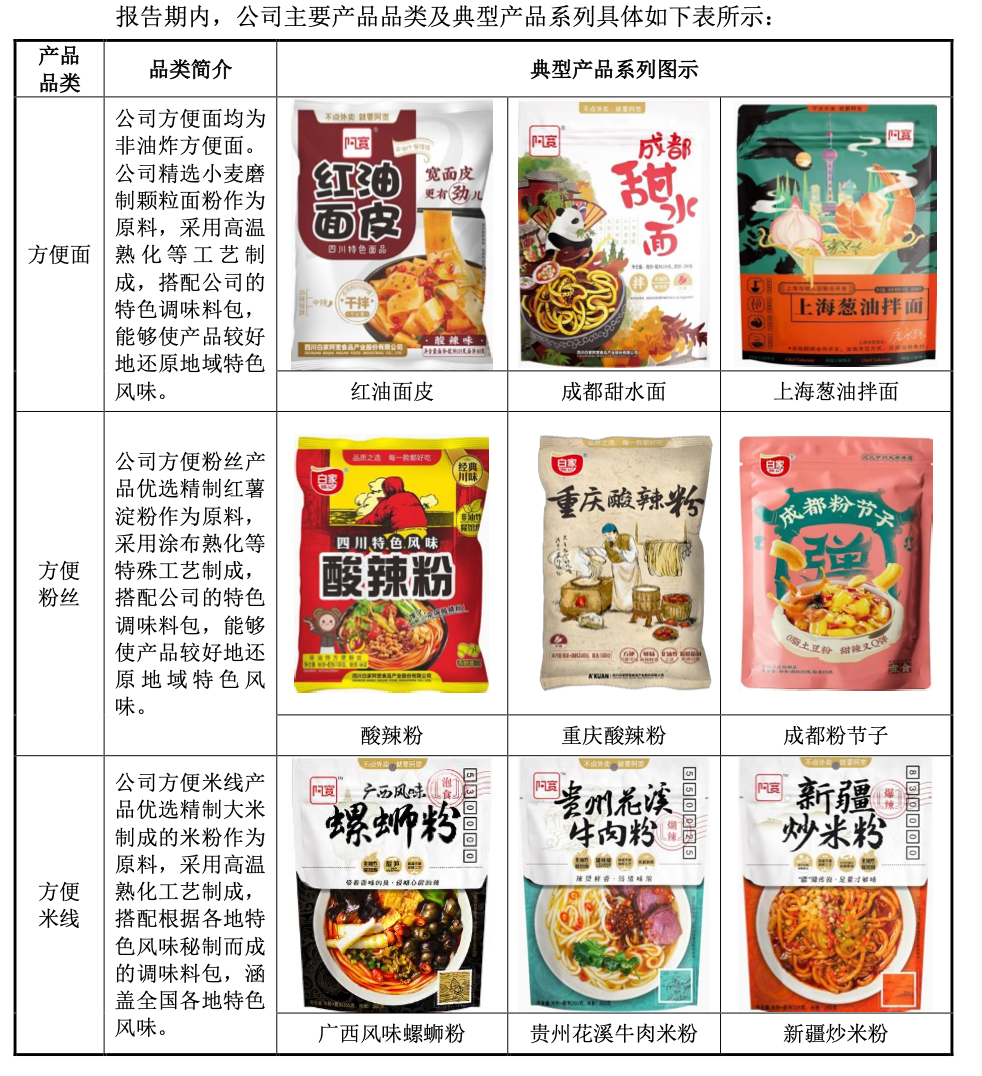

阿寬食品主要有阿寬和白家陳記兩大品牌。據(jù)其招股書顯示,2020年,阿寬食品的營收超過11億元,其主要產(chǎn)品包括方便面、方便粉絲、方便米線、自熱食品四大產(chǎn)品系列。

爆火的阿寬紅油面皮主打“寬面皮,更有勁兒”、“非油炸”等特點,區(qū)別于傳統(tǒng)的方便面。數(shù)據(jù)顯示,2020年,僅阿寬面皮就賣了4億元。

方便食品可謂是這兩年增長最快的賽道之一,在方便、美味、高端、健康等領(lǐng)域催生了大量機會。而一碗碗面皮、酸辣粉背后也有不少耐人尋味的故事。

粉面江湖的恩怨情仇

談起“粉”,就不得不提“紅薯大王”鄒光友。

1982年,22歲的鄒光友畢業(yè)于西南農(nóng)業(yè)大學(xué)(現(xiàn)西南大學(xué))食品學(xué)院,意氣風(fēng)發(fā)的他寫下了一句“可惜源遠(yuǎn)千里水,流入朝天門下混”,絲毫沒有大學(xué)生初入社會的緊張,反而是蛟龍入海般的期待。

眾所周知,1977-1979的三屆大學(xué)生,是恢復(fù)高考制度后全國最稀缺的人才,鄒光友被分配到了四川省三臺縣一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)任科技副鎮(zhèn)長。“為官一方”之后,當(dāng)?shù)氐募t薯迅速增收近兩成,但紅薯價格過低,“科技增收”無法給農(nóng)民的生活帶來質(zhì)變。

辛苦增收的紅薯被村民拿去喂豬,讓20多歲的科技副鎮(zhèn)長心疼不已,鄒光友發(fā)明了精白紅薯粉絲,將紅薯加工之后賣到了城里的火鍋店。“紅薯大王”的故事,從這里開始。

1992年,鄒光友以僅有的500元起家,成立了只有3個人的光友特產(chǎn)技術(shù)公司,推著三輪車售賣散裝的精白粉絲。兩年后,他開始意識到產(chǎn)品和品牌的重要性,卻無法預(yù)測這段經(jīng)歷為他日后的起落埋下的伏筆。

1997年,受到方便面的啟發(fā)之后,鄒光友發(fā)明出方便粉絲,將紅薯粉絲引入方便食品行業(yè)。2000年10月,鄒光友斥資建成了中國首條萬噸方便粉絲生產(chǎn)線,開啟了方便粉絲的工業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)時代。

在這條生產(chǎn)線幫助光友粉絲成為方便粉絲行業(yè)翹楚的2000年,31歲的重慶人陳朝暉接到了一通改變命運的電話:“聽說四川有一種方便粉絲,比方便面還好吃,在我們這里銷售得很火爆。”

陳朝暉畢業(yè)于中國青年政治學(xué)院,曾經(jīng)是校內(nèi)的學(xué)生“首富”,畢業(yè)后當(dāng)過公務(wù)員,在百事可樂四川公司做過銷售,后來成立了雅士廣告公司,做廣告的同時還代理食品,逐漸成了可口可樂、旭日升、洽洽瓜子等企業(yè)的合作對象。

廣告和食品代理都是資金密集型行業(yè),陳朝暉一直想找個項目維持現(xiàn)金流,剛剛起步、門檻不高、市場向好的方便粉絲正是最好的選擇。營銷推廣出身的陳朝暉將經(jīng)驗發(fā)揮到極致,火速注冊了“白家”品牌。

這里的門道很深。多年以來,肥腸粉在成都飽受歡迎,而市郊龍泉驛的“白家高記肥腸粉”可謂家喻戶曉。而光友的方便粉絲已經(jīng)初步打開了市場,跟風(fēng)進(jìn)入方便粉絲行業(yè)的小企業(yè)多如牛毛,紛紛站在巨人的肩膀上眺望遠(yuǎn)方。

不同于科技副鎮(zhèn)長的技術(shù)路線,廣告公司老板選擇的路線是促銷。“白家軍”在一周之內(nèi)完成了成都各大商超的鋪貨計劃,促銷人員帶著廣告單“占領(lǐng)”了大街小巷。2000年底,出道半年的白家方便粉絲創(chuàng)造了4000萬元的銷售額,直接趕上了光友三年的成就。

臥榻之側(cè),豈容他人鼾睡。2001年3月,白家高記肥腸粉一紙訴狀將白家粉絲告上法庭,而白家的解釋是,白家高記的商標(biāo)注冊類別為“餐館”,而雅士公司的“白家”注冊為“食用淀粉及其制品”。這樣的說法未被接受,法院傳票中提到:在商標(biāo)存在異議期間,雅士公司不得對“白家”進(jìn)行品牌宣傳。

隨后,雅士公司公開表示:“由于雅士的崛起威脅到綿陽一家自居為方便粉絲老大的企業(yè),打破了該企業(yè)壟斷市場的格局,因此該企業(yè)便與高記肥腸粉店接觸,慫恿出面詆毀雅士公司的形象及產(chǎn)品。”

被迫進(jìn)場之后,盡管鄒光友明確表示:“方便粉絲市場起步不過幾年,市場空間廣闊,光友犯不著跟那些跳著走的企業(yè)斤斤計較”,但光友和白家依然在輿論、營銷、官司等方面交手了多個回合。

據(jù)當(dāng)時的媒體報道,在鄒光友眼里,陳朝暉只不過是“靠炒作發(fā)家的投機短線者,既損人又不利己”;而在陳朝暉看來,鄒光友還在踩著三輪車推銷自己的產(chǎn)品,既緩慢又毫無新意。

到2003年,白家粉絲銷售額達(dá)到1.2億元,而光友只剩下4000多萬元。也就是說,斗了三年,光友從占據(jù)成都八成市場份額的“粉絲老大”,斗到了只有白家粉絲剛成立半年時的水平。從降維打擊到以小搏大,白家粉絲綻放著營銷天賦的光輝。

但同時在2003年,我國方便面市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到259億元,占據(jù)著方便食品市場約九成的份額,即食方便粉絲在四川異軍突起,但想要突破統(tǒng)一、康師傅們的封鎖,就必須默契地停止內(nèi)卷。

2004年,光友與白家粉絲不約而同地開始修煉內(nèi)功。光友接連召開新聞發(fā)布會,以彌補營銷的短板。時至今日,鄒光友引領(lǐng)紅薯粉絲“五次革命”并被稱為“紅薯大王”的故事被擺放在光友粉絲官方網(wǎng)站的顯眼位置。

而白家粉絲連續(xù)進(jìn)行了兩次融資,4000萬資金入賬,并于次年在成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和北京密云建設(shè)方便粉絲生產(chǎn)基地,在營銷之外打造技術(shù)的長板。

2007年,白家食品陷入了另一場漫長的爭端,這次的對手是河南白象集團,爭議的焦點是商標(biāo)。此后6年間,雙方先后在鄭州、北京、濟南、成都等地打了5起官司,被稱為“中國食品行業(yè)商標(biāo)第一案”。

直到2011年2月,該商標(biāo)侵權(quán)案在最高法院裁定落幕,雙方終于達(dá)成和解,各自退守原有的方便粉絲和方便面領(lǐng)域。

2021年,“四川白家食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司”名稱變更為“四川白家阿寬食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司”,其簡稱更改為“阿寬食品”,由“白家食品”引發(fā)的兩場恩怨,成敗且由他人評說。

一年賣出11億,茅臺基金入股

解決了友商問題,阿寬食品也步入了快速發(fā)展期。

單憑紅油面皮,阿寬食品就取得了年銷4億的成績。目前阿寬食品的SKU已超過200,成都甜水面、酸辣粉、成都粉節(jié)子也頗有爆款潛質(zhì)。

從各品類的增速來看,2018年至2020年,阿寬食品方便面銷量年均復(fù)合增長率達(dá)85.08%,增速相對較快;而2020年,自熱食品的銷量則較2019年增長228.6%。

毛利率方面,2018年至2021年上半年,阿寬食品方便面產(chǎn)品的毛利率分別為38.61%、37.54%、31.6%和27.51%;方便粉絲產(chǎn)品的毛利率分別為37.04%、37.1%、30.59%和27.6%;方便米線產(chǎn)品的毛利率分別為43.47%、39.35%、29.64%和31.69%。

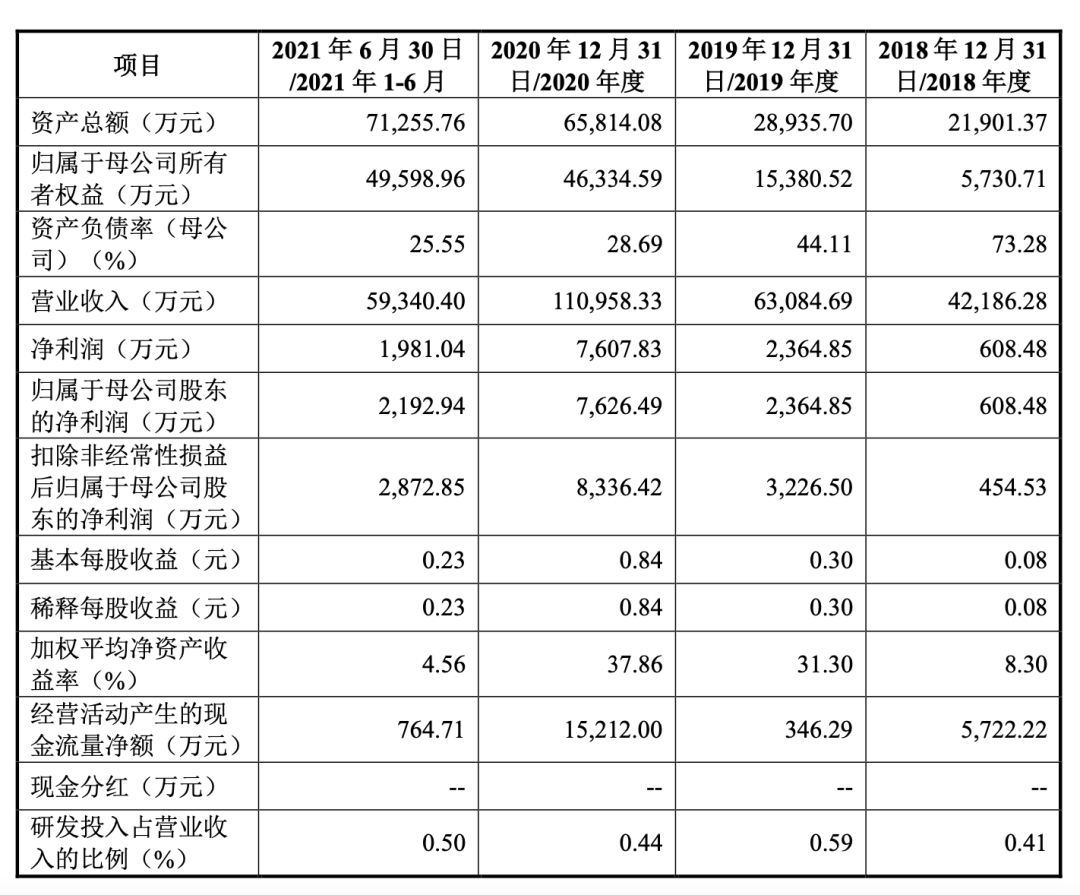

據(jù)招股書信息顯示,2018年至2020年,阿寬食品的營業(yè)收入分別為4.22億元、6.31億元和11.1億元,復(fù)合年增長率為62.18%;2021年上半年營收為5.93億元。按2020年的收入計算,阿寬食品的市場占有率為1.36%。

利潤方面,2018年至2021年上半年,阿寬食品的凈利潤分別約為608萬元、2365萬元、7608萬元和1981萬元。

抓住風(fēng)口并快速崛起的阿寬食品也引來了資本的關(guān)注,就連茅臺也忍不住出手。自成立以來,阿寬食品已獲得同創(chuàng)偉業(yè)、彬復(fù)資本、前海母基金、高瓴創(chuàng)投、壹叁資本、眾源資本、麥星投資、兼固資本、茅臺建信基金等多家機構(gòu)的投資。

阿寬食品的銷售模式主要有三種:電商、線下經(jīng)銷和定制銷售(給大牌做貼牌和代工)。報告期內(nèi),白家食品主要為三只松鼠、百草味、李子柒、網(wǎng)易嚴(yán)選等客戶提供貼牌代工服務(wù)。

從披露的信息來看,白家食品的銷售模式以經(jīng)銷為主,占比超過50%,其次是直銷模式,排在第三位的是電商自營的渠道銷售。

董事長兼總裁陳朝暉曾表示,阿寬食品的優(yōu)勢主要有以下三個方面:

1、從“快銷粉面”切入新型方便食品市場,兼顧口味與便捷性;

2、構(gòu)建了完整產(chǎn)業(yè)鏈,能快速應(yīng)對需求變化和市場競爭;

3、線下+線上營銷布局。

值得一提的是,阿寬食品在招股書中將今麥郎視為主要競爭對手之一,且今麥郎也在沖擊上市,二者在爭奪A股“方便面第一股”。不過他們的體量相差較大,2020年今麥郎營收為240.43億元,董事長范現(xiàn)國還曾在2017年提出千億營收目標(biāo)。

且阿寬食品和今麥郎在方便食品品類上也不同。阿寬的產(chǎn)品地域性明顯,而今麥郎則橫跨面品、飲品兩大類,更全面。

迭代中的方便食品

中國是世界最大的方便面消費國。如今,“懶人們”也推動著方便食品奔向了5000億市場。

方便食品在日常生活中的地位變化,記錄著老百姓生活方式的變遷,其在國內(nèi)市場的兩次爆發(fā)期,都離不開獨特的時代背景。

1970年,上海益民四廠做出“中國第一袋方便面”,但對于當(dāng)時的中國人而言,這是擺在櫥窗里的新玩意,一毛五的售價、一人食的份量,不屬于日常生活的消費范疇。

改革開放之后,一批民營企業(yè)涌入方便食品行業(yè),讓方便食品成為了一日三餐中偶爾的嘗鮮品。1990年,僅北京、廣州兩地的方便面生產(chǎn)線就多達(dá)百條。

1992年,康師傅進(jìn)入大陸市場,在袋裝產(chǎn)品的基礎(chǔ)上推出碗裝產(chǎn)品,泡面的味道與綠皮火車夢幻聯(lián)動,寫進(jìn)了很多人四海漂泊的記憶里。

整個90年代,方便食品行業(yè)涌現(xiàn)出多家企業(yè),形成了集體挑戰(zhàn)康師傅的格局。但售價一元以上的方便面依然不是實際意義上的快消品,只是日子欣欣向榮時的佐證。

直到2003年,根據(jù)第四屆世界方便面高峰會公布的數(shù)據(jù),全世界消費方便面652.5億份,其中有277億份是被中國消費掉的,占比達(dá)到42.5%。那一年,中國的方便面消費量位居世界第一,年人均吃掉21份。

2003年-2013年,方便食品經(jīng)歷了長達(dá)十年的高速發(fā)展期,連續(xù)多年保持兩位數(shù)的增長速度。光友與白家粉絲大戰(zhàn)結(jié)束時,國內(nèi)方便食品市場規(guī)模約300億,十年之后,已經(jīng)翻了一倍不止。

但在2013年之后,方便面行業(yè)進(jìn)入瓶頸期。根據(jù)世界方便面協(xié)會公布的數(shù)據(jù),在2013年到2018年的6年時間里,國內(nèi)方便面市場長期維持在800-900億元的市場規(guī)模。

“90后已經(jīng)完全不知曾經(jīng)的網(wǎng)吧三件套—— ‘紅茶、火腿腸、方便面’。”康師傅山東分公司營銷負(fù)責(zé)人李宗順曾這樣形容方便食品在市場上所呈現(xiàn)出的時代性頹勢。

2013-2016年,國內(nèi)方便面的銷量從462.2億包滑落至385.2億包,而外賣平臺的市場規(guī)模從無限接近于0增長到1662.4億元。

直到2019年,國內(nèi)方便面市場才首次突破900億元大關(guān)。到了2020年,就已經(jīng)跨過了1000億門檻,同比9.53%的增幅更是創(chuàng)下了近年來的新高。與2003年一樣,又是因為被迫居家放大了“方便”的屬性。

而不一樣的是,在方便食品行業(yè)發(fā)展的前兩個階段,方便面是方便食品的代名詞,常年占據(jù)九成的市場份額,康師傅則一度是方便面的代名詞。但在2020年之后的新一輪爆發(fā)期之中,細(xì)分已經(jīng)是最大的趨勢。

廣西螺螄粉、重慶酸辣粉、武漢熱干面、湖南米粉各有擁躉,方便面開始失去絕對的統(tǒng)治力。

(來源:阿寬食品招股書)

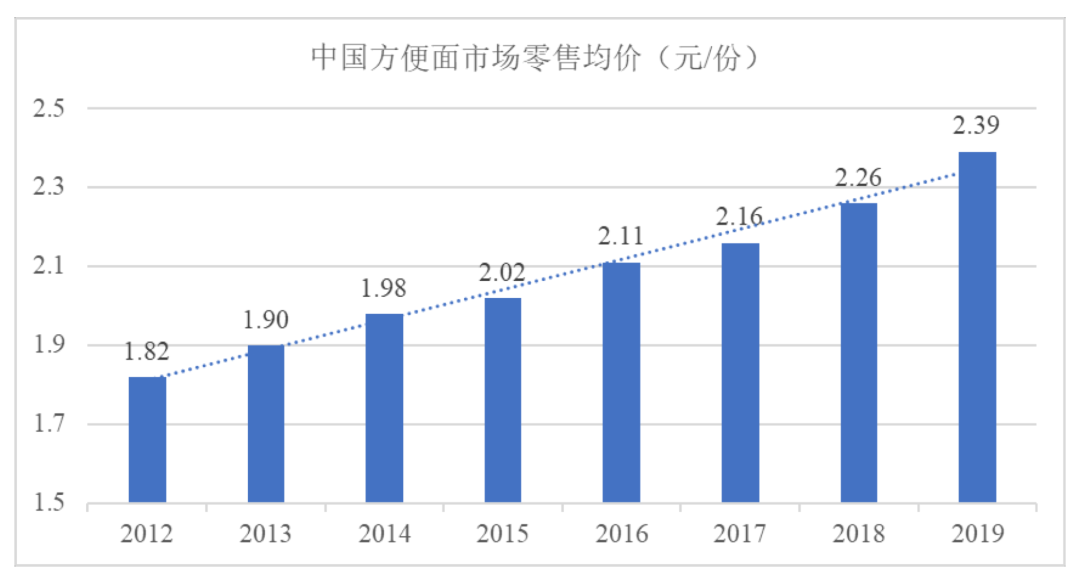

除了產(chǎn)品內(nèi)容的多元化與地域化,方便食品行業(yè)還體現(xiàn)出鮮明的健康化與高端化趨勢。根據(jù)尼爾森統(tǒng)計數(shù)據(jù),2012年至2019年,中國方便面市場零售均價呈現(xiàn)較為顯著的逐年上升趨勢。

(來源:阿寬食品招股書)

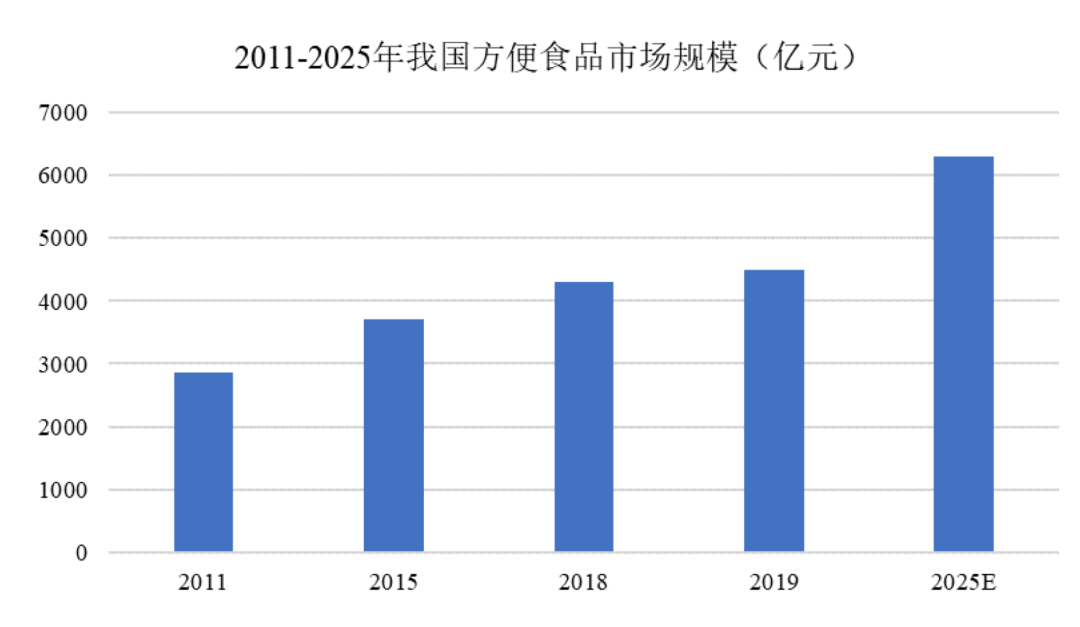

根據(jù)國信證券研究所發(fā)布的《食飲產(chǎn)業(yè)鏈系列報告之四:消費風(fēng)口來臨,“方便+”價值廣闊》顯示,2019年中國方便食品的市場規(guī)模達(dá)4500億元,若按照年均復(fù)合增速6%計算,預(yù)計2025年方便食品的市場規(guī)模將達(dá)6300億元。

對于整個方便食品市場而言,抓住“宅經(jīng)濟”催生出的機遇,將一時增長轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定增長,更需要產(chǎn)品層面的“百花齊放”。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊