給小紅書畫一個圓

小紅書越來越像陌生人間的朋友圈。

在社區屬性日漸濃烈的當下,無論是它的設計者,還是用戶,都在無形中助推小紅書搭建起具有物理屬性的“城市”,用戶把自己的日常PO到小紅書上,社區里的互動交流被看成是鄰里間的問候拜訪。

表面上分享美好事物,背后卻藏著各類種草、安利,但這也讓小紅書深陷線下生活場景,形成強綁定。當這種虛擬的社區關系進一步強化后,平臺給重度用戶留下的投影,就是做什么和買什么之前,“不看小紅書的相關內容會覺得不踏實”。

但當移走這些關于社區的認知后,我們很容易就能發現,類似小紅書式的互動,其實早就存在于我們的微信朋友圈中,與朋友圈基于社交目的,產生的曬文化不同,小紅書自誕生那一刻起,就被蒙上了一層指導性商業色彩。

和小紅薯們一樣對小紅書著迷的,還有資本。

去年8月,小紅書月活破1.6億,一則估值高達200億美元的消息引起熱論,關于小紅書的討論層出不窮,但不約而同的指向:小紅書憑什么值200億?以問答社區類平臺知乎為例,上市前估值近50億美元,但上市即破發(現在市值20億美元左右)。和社區老大哥B站一樣,小紅書也飽受商業化能力的質疑。

在組織快速擴張的關鍵階段:小紅書就像一個自帶場域的圓,但卻找不到手握圓規的人。

01

圓心在哪里?

“基于搜索的空白。”

小紅書得以被創建的契機很簡單,創始人毛文超沒能在搜索引擎中找到關于海外旅游、購物的相關攻略,這讓他意識到這個領域在市場上是空白的。在出境旅游和海外代購野蠻生長的2013年,小紅書最初的圓心就被落在了工具書上,它還有一個更加文藝化的slogan:“把旅行裝進你的購物袋”,彌補信息差成了小紅書初代用戶的主要錨點。

這決定了早期的小紅書只能為用戶提供商品使用體驗,但作為驅動消費者決策的中間環節,小紅書在無意間扮演了平民導購的角色,之后衍生出電商就成了順水推舟的事情。后來,小紅書慢慢演變成提供“全世界的好東西”,也一度把其它海淘電商視作自己的競對,以謀得更大的估值空間。

2015年初,小紅書鄭州自營保稅倉正式投入運營;隨后,深圳自營保稅倉的加入,讓小紅書實現了自營與平臺相結合,完成了從跨境電商到綜合電商的轉變。彼時小紅書清晰地明白,與他們的最大不同是購物機制的倒置:在各大全球購網站依賴人找貨,把評價當作對比店鋪時的參考時,小紅書基于分享工具書的定位讓它形成了貨找人的場域。

真實的UGC內容仍然是運營的主陣地,避免虛假測評的扣分機制在此時被建立,干貨筆記是被平臺追捧的對象。

消費者被分享的內容吸引,產生購買欲望繼而被種草,最后完成購買商品拔草后再分享的循環,這是小紅書內容電商的根本邏輯。在這樣的設想下,小紅書的圓心也開始逐漸偏移,雖然另一位創始人瞿芳對外聲稱“小紅書不是電商,而是一個讓大家逛和玩的游樂場”,但在全國跨境電商中排名第二的保稅倉面積,還是把電商的標簽牢牢地貼在了小紅書身上。

真正的轉變,發生在2017年下半年,跨境電商進入紅海時期,市占率僅4%的小紅書沒能有效完成過去“內容貌美如花,電商賺錢養家”的構想,和體量更大的電商平臺相比,集中在美妝、服飾等垂類的小紅書優勢并不明顯,“種草上小紅書,購買去天貓商城”成了當時海淘一族的共識。

線下門店的折戟也讓小紅書開始重新思考自己的定位。

一位女明星正在小紅書中分享著自己的普通日常,翻遍她的小紅書筆記,不過是分享一篇篇穿搭心得,分享自己染發失敗的素顏照,推薦愛吃的肉松網店,直播畫眉毛的過程,甚至寫一篇筆記記錄泡腳心得,但林允的意外落筆卻成了小紅書新出發點,新的圓心開始出現。

在走向大眾化這一點上和微博類似,依靠明星帶領的流量紅利,小紅書注入了另一波新鮮血液,也再一次引發了人們對小紅書平臺中內容的關注。林允等明星入駐小紅書分享私人的生活體驗,無異于在小紅書中上演了小型真人秀,滿足了粉絲們的窺私欲,也帶動了小紅書的內容:從側重商品展示逐漸轉變為更加側重分享生活。以此為契機,內容社區的搭建開始緊鑼密鼓地進行。

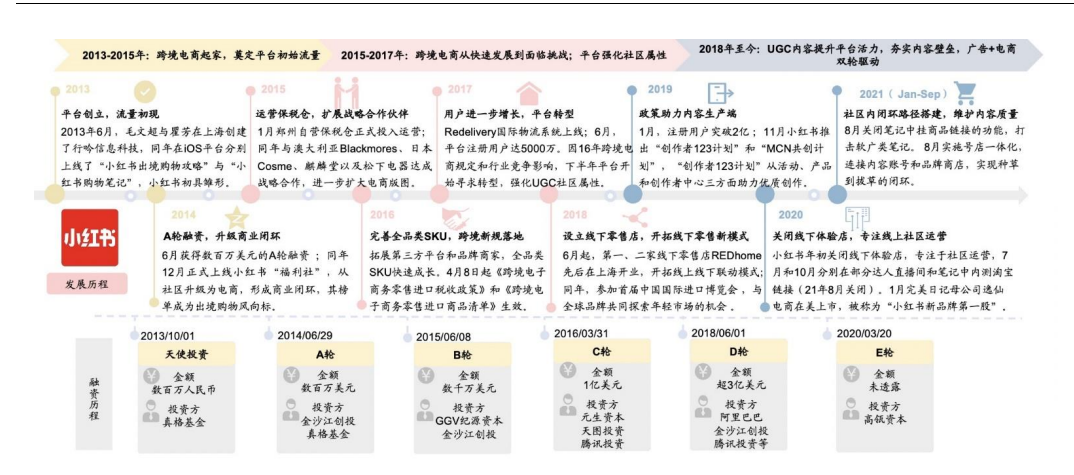

圖:小紅書的發展歷程(來源:小紅書、廣發證券發展研究中心)

02

圓內的世界

“圓的直徑有多少條,生活的方式就有多少種。”這句話,放在當下的小紅書上正合適。

關于小紅書的使用,一千個用戶可能有一千種答案,但如果把用戶使用上的差異轉變為小紅書的產品定位,它就變成了“千人千面”的社區化平臺,生活僅僅轉化成為了一個標簽化的印象,成為外界看待小紅書的著力點。但如果走入圓內,又不止分享生活這樣簡單,小紅書的場域構成要更加復雜。

一般來說,類似的內容社區用戶可以分為兩種不同的類型,即社區內容的“生產者”和社區內容的“消費者”。他們在社區里扮演的角色也截然不同,“生產者”負責為“消費者”提供內容,“消費者”負責為“生產者”提供反饋,以B站為例,UP主和粉絲之間存在明顯的界限。

但小紅書不同,相對低門檻的筆記內容創作和平臺統一的制作模板讓多數小紅書的用戶往往具有雙重身份,她可能在美妝區跟著大V學習化妝技巧,轉身就寫了一篇學習心得分享感受和化妝小白們一起探討。

用戶來到社區是為了求同,或者說是為了滿足自身“歸屬感”的心理需求,小紅書的分發機制也由此建立:以用戶標簽和內容標簽進行智能分發為主,重內容輕粉絲。在小紅書里,只要筆記原創度和互動率夠高,就有機會獲得更多的推薦流量和曝光,對創作者尤其是素人創作者更友好。

這也使得對于各大新消費品牌來說,這里無異于表演營銷技術的舞臺,其中不乏完美日記、花西子、鐘薛糕等優秀“舞者”。

大量 KOC 和素人博主的參與,諸多的商品、技能以生活化的方式呈現,這讓小紅書逐漸成為用戶所信任的消費決策平臺,對于廣告主端,依托小紅書的筆記內容,即使長尾賬號也能產生高度曝光和種草效果,提升了品牌投放回報率,所以在營銷領域有一個品牌公式:20000篇小紅書+1000篇B站+800篇知乎=一個成功的新消費品牌。

對于小紅書來說,這種演化有好處也有壞處。一邊是內容走向泛化,一邊是內容偏離走向虛假。小紅書的爆款筆記也逃不開平臺認同和用戶認同的兩大邏輯,成了流水線制造爆款的準則,社區崇尚精致美好的價值取向,這種導向在定制代發筆記面前成了濾鏡化的推手,對于見證過早期內容的初代使用者來說,小紅書越來越像一個烏托邦的世界。

03

看不到的邊界

小紅書樂于宣傳自己是不設邊界的城。

在給資本呈交的答卷上,販賣口碑、販賣知識、販賣傳播、販賣價值成了小紅書的主營業務,但在本質上,它做的仍然是販賣流量的生意。

對于小紅書來說,新一輪的商業化探索體現在逐步深入的筆記推廣產業鏈。在過去,品牌方與 MCN 公司/KOL多以私下溝通形式進行合作,并不通過小紅書平臺。2019年初,小紅書正式推出品牌合作人制度,粉絲量超過1000的博主可以申請成為品牌合作人,自行選擇申報商業筆記或者分享筆記,在功能上和B站的花火平臺類似,收取10%的服務費。之后,通過上線一系列圍繞品牌交易的平臺與功能,小紅店相關制度也隨之升級,在小紅書,我們明顯感覺到,筆記報備滲透率在加速提升,并參與到品牌與博主的內容交易環節,與此同時,店號一體也在逐漸被建立。

初心和克制被看作維護社區生態的秘訣,但同樣也代表著內容社區中的普遍矛盾。內容雖然不被設限,但事實上,從社區建造的那一刻起就已經存在了圍墻,小紅書中失衡的男女用戶比例足以說明這一問題。

但關鍵是,社區的發展又離不開人的涌入,破圈也就成了永恒的命題,一旦圓圈出現裂縫,有人進來也就意味著有人離開,如何解決人口的留存問題往往成為又一心頭大患,在這樣的矛盾中掙扎,小紅書的一些行為也總是在互相矛盾,就像瞿芳所說“創業者要不畏懼打自己的臉。”

小紅書總是走在不斷修正的路上,一面押注博主和品牌間的廣告合作,一面又出于用戶體驗進行控制,比如去年8月上線新功能后,筆記中商品鏈接的功能被卡掉,個人博主無法再掛外鏈,同時平臺還加強了軟廣打擊力度,試圖通過商業內容和普通內容的明確劃分來維護社區生態。

但戲劇性的是,用戶并不會按照小紅書所設想的使用內容。對于大部分用戶來說,小紅書其實是在被當成搜索引擎,正朝著新一代百度發展。據微播易數據研究,90%的小紅書用戶在購買前有過搜索小紅書的行為,小紅書 60%的流量來自于搜索頁,“搜索”其實是小紅書用戶最主要的首頁行為之一,搜索優先的用戶占小紅書首頁流量的38%。

小紅書的內容,讓它像一個具有磁場的圓,永遠處于磁場的變動中,關于圓的邊界在哪里,在它真正定型之前也許都不會有確切答案。但這個圓能畫多大,卻一直都在被無形的力量推動著,這樣的力量普遍存在于所有社區平臺之間,這讓他們從誕生開始,就無法避免流量越大,口碑越差的命運。

發表評論

登錄 | 注冊