被當(dāng)成雞肋的火鍋外賣,這個(gè)春節(jié)銷量翻了4番

最近新出了一組春節(jié)餐飲的數(shù)據(jù),其中有一條引起內(nèi)參君的注意:火鍋的成績很漂亮,外賣部分尤為亮眼。

想到去年,火鍋賽道兩個(gè)頭部品牌不約而同關(guān)店調(diào)整方向,引得眾人唏噓,“火鍋賽道要變天了”。最近熱度大增的火鍋外賣,能否成為火鍋遭遇困頓后的新增長點(diǎn)?

01

一個(gè)春節(jié)6萬單?最近,火鍋外賣“又火了”

節(jié)后,內(nèi)參君和幾個(gè)朋友聊起假期故事,發(fā)現(xiàn)這個(gè)春節(jié)大家都吃了火鍋,有幾個(gè)朋友還體驗(yàn)了一把火鍋外賣。

“我訂的時(shí)候看銷量才發(fā)現(xiàn),很多人都和我一樣點(diǎn)了火鍋外賣。大概是初三初四的樣子,那個(gè)店有的鍋底月銷量都快要破百了。”火鍋店忠粉Y回憶道。

2月15日,某家海底撈門店的外賣頁面

資料顯示,今年春節(jié)期間(除夕到正月初六),海底撈中國內(nèi)地門店共吸引客流超800萬人次。呷哺集團(tuán)旗下千家餐廳接待近150萬人次,突破預(yù)期。小龍坎春節(jié)期間營業(yè)額與平時(shí)相比上漲60%(不含成都地區(qū)),部分門店春節(jié)期間營業(yè)額較平時(shí)上漲超100%。

值得關(guān)注的是,這個(gè)春節(jié)各品牌的火鍋外賣又火了。

公開信息顯示,海底撈外送業(yè)務(wù)有超過400個(gè)站點(diǎn)營業(yè),覆蓋全國170多個(gè)城市。據(jù)海底撈的消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)期間海底撈中國大陸地區(qū)外送業(yè)務(wù)為近6萬個(gè)家庭提供了外送到家服務(wù)。呷哺方面,不少門店的外賣銷量環(huán)比增長2倍至4倍,呷煮呷燙外賣也突破預(yù)期,北京、石家莊、哈爾濱等城市銷售增長強(qiáng)勁。

內(nèi)參君的朋友春節(jié)買了海底撈的外賣

02

火鍋外賣“三大陣營”

說火鍋外賣“又”熱鬧起來了,是因?yàn)樗步?jīng)歷了幾番沉浮,并先后出現(xiàn)了不同的“陣營”,有幾波“扛旗品牌”。

火鍋外賣“互聯(lián)網(wǎng)派”

典型代表:淘汰郎小火鍋

優(yōu)勢:輕資產(chǎn)運(yùn)作

劣勢:供應(yīng)鏈、研發(fā)

火鍋外賣的故事要從“外賣元年”2014年講起。外賣興起,懶人經(jīng)濟(jì)空間初顯。而火鍋?zhàn)陨碇靥檬车膶傩裕ё×怂谕赓u平臺上發(fā)展的腳步。直到一年后,北京出現(xiàn)了一家叫“淘汰郎”的外賣專營品牌,讓火鍋外賣迎來了第一波走紅。

以淘汰郎為典型代表的小型火鍋零售商品牌,共同的特點(diǎn)是踩住“互聯(lián)網(wǎng)+”的風(fēng)口,線上思維做火鍋;品牌輕量化,沒有門店只有少量的中心倉庫,扁平化管理,采用OEM加工模式,通俗來說就是“貼牌”。

困于供應(yīng)鏈等問題,火鍋外賣的這一次走紅來得快去得快,但后面的這次的走紅,就是持久而漸進(jìn)的了。

火鍋外賣“實(shí)體派”

典型代表:海底撈、湊湊

優(yōu)勢:品牌影響力大

劣勢:網(wǎng)點(diǎn)覆蓋有局限

從時(shí)間上來看,火鍋企業(yè)做外賣和火鍋零售商做外賣并沒有明顯的先后之分。因?yàn)殛P(guān)注的重點(diǎn)放在實(shí)體門店里,所以它們火得不“快”,屬于慢熱漸漸升溫的狀態(tài)。火鍋企業(yè)做外賣,優(yōu)勢在于有很多的門店做支撐,網(wǎng)點(diǎn)方面具備優(yōu)勢,作為營收的“增量”,尤其在疫情常態(tài)化階段,具有很好的補(bǔ)充作用。到今天,這批品牌依舊是火鍋外賣最有競爭力的角色。

火鍋外賣“電商派”

典型代表:鍋圈、盒馬

優(yōu)勢:專業(yè)配送、產(chǎn)品多樣

劣勢:競爭激烈

火鍋外賣的第三次走紅,和疫情息息相關(guān)。這次跑出來的品牌有火鍋食材門店,也有近場電商,線上生鮮購物賽道。前者典型的如鍋圈食匯,后者典型的如盒馬、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮,他們多數(shù)成立于2015年前后,有互聯(lián)網(wǎng)基因,有成規(guī)模的門店/前置倉,有物流及配送能力。火鍋外賣和這些企業(yè)本身業(yè)務(wù)就是相連相關(guān)的,做起火鍋外賣,它們比火鍋店的優(yōu)勢是更靈活、支線產(chǎn)品更豐富。

當(dāng)下的火鍋外賣市場,三代領(lǐng)軍品牌并存。小型火鍋零售企業(yè)沒落,火鍋企業(yè)持續(xù)蓄力,近場生鮮強(qiáng)勢“掠奪”。

內(nèi)參君盤點(diǎn)了部分入局外賣的火鍋餐企。根據(jù)下圖可以發(fā)現(xiàn):各家火鍋外賣SKU有很大的差異,其中海底撈、撈王的外賣菜單主要走單品售賣路線,讓顧客自主選擇;而呷哺呷哺、湊湊則走套餐路線,擬定出一些套餐,再附加少量的單品SKU。

一些火鍋店在外賣平臺提供火鍋鍋具的租賃、售賣服務(wù),海底撈和呷哺呷哺甚至還開通了其他產(chǎn)品線。

值得一提的是巴奴的“疫情限定”火鍋外賣——2020年春那波疫情平穩(wěn)后,巴奴就撤下外賣。彼時(shí),巴奴的外賣生意非常好。巴奴在其2020年3月26日的公眾號推文里寫到:上線一個(gè)月后,外賣訂單量上漲4倍,平臺外賣用戶約10萬。

但巴奴并沒有想要繼續(xù),原本5月1日停掉的外賣縱使延遲,也只延續(xù)了一個(gè)月的時(shí)間。

巴奴曾在公眾號里透露,疫情還持續(xù)著,為了讓吃巴奴火鍋更方便,先留下外賣。也就是說,疫情一旦平穩(wěn),巴奴就停外賣。換句話說。巴奴不相信火鍋外賣的延續(xù)性。

而其后多家火鍋店的經(jīng)營數(shù)據(jù)表明,火鍋外賣的營收呈波動上升趨勢,疫情平穩(wěn)時(shí)期,外賣營收相對受限。

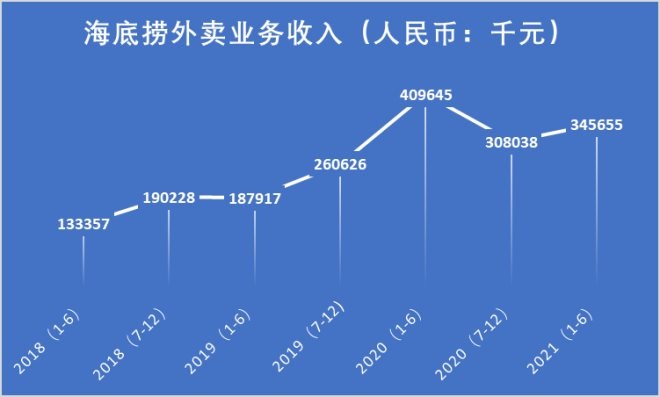

2018年至今,海底撈外賣業(yè)務(wù)收入呈波動上升趨勢 數(shù)據(jù)來源:海底撈

03

火鍋外賣是“偽需求”?

有人說,“火鍋外賣”本就是個(gè)“偽命題”。

首先,火鍋外賣的定位很尷尬。 在大多數(shù)人的概念中,吃火鍋是一件“具備社交屬性”的事,點(diǎn)回家吃,原本就有悖火鍋就餐場景。

“如果人少,我會選擇叫個(gè)冒菜的外賣,如果人多,我們直接去店里吃也很方便。”一位95后火鍋愛好者告訴內(nèi)參君。

其次,火鍋外賣競爭激烈,各個(gè)陣營的邊界不明朗。不同陣營下的火鍋外賣,各有優(yōu)勢。此外,從產(chǎn)品維度、消費(fèi)體驗(yàn)來看,差異化不明顯,這也讓火鍋外賣并不好做。過年期間,內(nèi)參君一位朋友購買了海底撈的火鍋外賣,原因是——家里人不吃辣,而海底撈有“豬肚雞”鍋底,這個(gè)有料鍋底非常加分。

由此可見,差異化打造,是火鍋外賣品牌脫穎而出的思路之一。

消費(fèi)頻次低是硬傷。畢竟不可能頓頓吃火鍋,另外,麻辣燙、冒菜等品類也在一定程度上“搶奪”火鍋外賣的生意。

現(xiàn)在,疫情常態(tài)化的時(shí)代下,火鍋外賣又興起來,是偽命題再度小“紅”一時(shí),還是潛力股,終于遇到了自己的時(shí)代?

火鍋外賣在今天興起,離不開幾個(gè)因素。

【疫情因素下,顧客端需求增加】

時(shí)代大環(huán)境——大眾配合、支持疫情防控,更加“宅”,火鍋消費(fèi)轉(zhuǎn)堂食而外賣;外賣平臺服務(wù)面積拓寬,服務(wù)水平提高;火鍋堂食不穩(wěn)定,餐廳經(jīng)營遇阻,火鍋品牌增加業(yè)務(wù)線讓產(chǎn)品“可攜帶可搬運(yùn)”。

特定時(shí)期因素——節(jié)假日,消費(fèi)者火鍋需求高; 春節(jié),消費(fèi)者傾向居家就餐,且難以訂到堂食; 多地提倡就地過年。

【餐廳端能力提高】

入局者變化——從僅做外賣、沒有供應(yīng)鏈、沒有生產(chǎn)能力的小企業(yè)變成有成百上千門店的火鍋巨頭,以及有數(shù)千個(gè)前置倉的生鮮購物平臺,在研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、物流等上都有提升。

火鍋外賣繼續(xù)紅下去,需要這些推動性作用的條件繼續(xù)存在,并具有更大的推動力。

04

外賣是火鍋競爭的下半場嗎?

從目前情景來看,讓火鍋外賣這次火起來的大多數(shù)因素還將繼續(xù)存在。從銷售結(jié)果來看,愿意嘗試接受的消費(fèi)者逐漸增多,火鍋外賣的收益前景似乎不錯(cuò),有可能成為火鍋品牌紅火的新著力點(diǎn)。

內(nèi)卷的火鍋,下一戰(zhàn)是拼外賣嗎?

“從長遠(yuǎn)來看,外賣肯定不是火鍋品牌的主要重點(diǎn),但在疫情背景下,外賣會做為增量存在,為企業(yè)帶來一定的增收,這也是實(shí)體品牌們紛紛發(fā)力的原因。”一位業(yè)內(nèi)人士分析。

而大連誠健集團(tuán)董事長孫德敏認(rèn)為,大眾對火鍋的預(yù)期還是一頓精致、正式的大餐,所以火鍋就是朝著精細(xì)化方向升級,火鍋外賣發(fā)展也將精細(xì)化。

如何精細(xì)化?更貼近顧客的需求。

比如,除了牛油和番茄鍋底,海底撈增加豬肚雞鍋,相比撈王147家的體量,海底撈的網(wǎng)點(diǎn)效應(yīng)更強(qiáng),這一產(chǎn)品大賣也在意料之中。

再比如,“火鍋+奶茶”也是火鍋外賣的熱門打法,奶茶本身的引流、便攜屬性,加上它和火鍋場景的高契合度,讓這個(gè)模式很有“賺頭”,海底撈、湊湊火鍋也都在這一模式中獲利。

05

小結(jié)

火鍋店不斷上架新產(chǎn)品在外賣頁面,去接近顧客的需求、提高精細(xì)化。但,火鍋外賣暫且只能當(dāng)火鍋店的“副業(yè)”和“增量”。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊