三問零售:實(shí)體店到拐點(diǎn)了嗎?生鮮電商不行了嗎?

出品/聯(lián)商專欄

撰文/聯(lián)商高級(jí)顧問團(tuán)主任周勇

零售到拐點(diǎn)了嗎?宏觀政策對(duì)實(shí)體店是利好嗎?生鮮電商不行了嗎?

一、零售到拐點(diǎn)了嗎?

日前看到一個(gè)數(shù)據(jù):2021年12月份實(shí)體店銷售同比增幅微弱超越實(shí)物商品網(wǎng)上零售增幅。上述數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局。有人認(rèn)為:也許是實(shí)體店到了拐點(diǎn)。

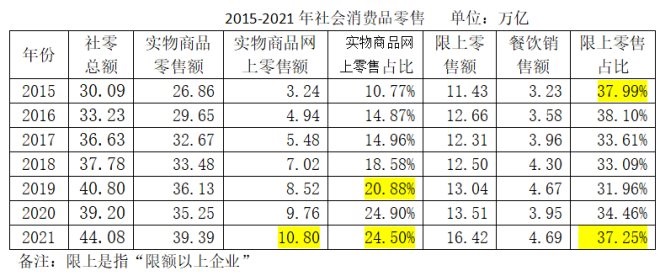

我覺得還沒有,除非有更嚴(yán)厲的政策規(guī)制出臺(tái)。2019年實(shí)物商品網(wǎng)上零售占比首次突破20%(20.88%),2020年因?yàn)橐咔橛绊懀@個(gè)占比飆升至24.90%(約占1/4)。2021年回落到24.50%。但我認(rèn)為,還會(huì)繼續(xù)提高,原因只有一個(gè):消費(fèi)習(xí)慣改變了。年輕人越來越往網(wǎng)上走,連我們這樣年齡的人,一天在家也常常能收到3、4個(gè)快遞。另一個(gè)數(shù)據(jù)是:限上(限額以上單位)銷售占比發(fā)生了扭轉(zhuǎn)。2021年達(dá)到37.25%,基本回歸到2015年的水平。規(guī)模稍大的企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大,這才是零售的未來。至于線上還是線下,以后會(huì)越來越模糊。所以,不要從某個(gè)時(shí)點(diǎn)看變化,要從趨勢(shì)看變化。如表1所示。

說明如下:

(1)2021年實(shí)現(xiàn)社零總額44.0823萬億元,同比增長12.5%(即2021年12月份社零累計(jì)增長)。

(2)2021年社零總額中,餐飲實(shí)現(xiàn)銷售額4.6895萬億元,同比增長18.6%,比社零總額增長幅度高出6.1個(gè)百分點(diǎn)。

(3)2021年餐飲增長屬于恢復(fù)性增長。2020年社零總額39.2萬億元,比上年下降3.9%,同比下降了1.6萬億元,其中,餐飲銷售額下降了0.72萬億元,占下降總額的45%,全年餐飲收入下降16.6%。2019年社零總額中餐飲銷售額為4.6721萬億元,2021年的餐飲銷售額僅僅略高于2019年的水平。

(4)2021年網(wǎng)上零售額增長14.1%,其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長12.0%。這說明餐飲類商品網(wǎng)上訂購增幅大于其他實(shí)物商品。

(5)在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中,吃增長17.8%,穿增長8.3%,用增長12.5%。可見,吃的網(wǎng)上訂購增長最快。

(6)2021年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額首次突破10萬億元(10.8萬億元),比2020年的9.76萬億元略有增長,但其社零占比24.50%,比2020年的24.9%略有下降。

二、宏觀政策對(duì)實(shí)體店是利好嗎?

保民生、穩(wěn)就業(yè)、反壟斷、保公平等一系列政策信號(hào),總體來說是向上向好。

1、政府認(rèn)識(shí)到零售企業(yè)對(duì)保民生、穩(wěn)就業(yè)的巨大作用,是值得肯定的。但要使零售企業(yè)“挺得住、過難關(guān)、有奔頭”,光靠幫扶政策是不夠的。零售企業(yè)最近30年的發(fā)展,前20年是靠規(guī)模化連鎖經(jīng)營的發(fā)展,但后10年在互聯(lián)網(wǎng)與資本的野蠻生長中被折騰得體無完膚。不是傳統(tǒng)零售企業(yè)無能或不求上進(jìn),不是傳統(tǒng)實(shí)體店做得有多不好,或者電子零售做得有多好,最關(guān)鍵的是消費(fèi)者變了,徹底變了,變得越來越不想去實(shí)體店鋪購買。他們根本就不來店,做得再好,他們也看不見,或視而不見。當(dāng)然,公平競爭的環(huán)境被扭曲,也是一個(gè)很重要的方面。表面看,終端消費(fèi)效率是提升了,但生產(chǎn)效率與流通效率的提升并不顯著。所以,政府應(yīng)該把重點(diǎn)放在整治流通秩序和不公平競爭。這才是讓零售“有奔頭”的根本出路。至于“挺得住、過難關(guān)”,這主要是企業(yè)的事,但政府可以從“少干預(yù)、減稅費(fèi)、多服務(wù)”等途徑讓企業(yè)有喘息的機(jī)會(huì)。

2、目前零售業(yè)發(fā)展遇到的問題可以分為三類:

(1)社會(huì)問題是需求變化以后,消費(fèi)者越來越往線上走。實(shí)際上,線上低價(jià)銷售以補(bǔ)貼為支撐,屬于不正當(dāng)競爭,如果政府出臺(tái)相應(yīng)的規(guī)制,會(huì)使線上商品價(jià)格與服務(wù)費(fèi)用進(jìn)一步上升,這對(duì)實(shí)體店的公平競爭與恢復(fù)元?dú)馐呛苡泻锰幍模瑢?duì)理順流通大環(huán)境也是正面的推動(dòng)。未來可能是另一番景象:線下價(jià)格比線上更便宜。

(2)共性問題是零售營運(yùn)成本居高不下,房租、人工、電費(fèi)等在銷售額中的比重不斷攀升,租售比已經(jīng)接近或超過10%的臨界點(diǎn)。既有成本拉動(dòng)因素,也有銷售下降因素,當(dāng)然也包括管理不善和內(nèi)部腐敗的因素。

(3)個(gè)性問題各不相同,有些企業(yè)發(fā)展過快導(dǎo)致巨額虧損,有些企業(yè)懼怕投入導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮,還有一些企業(yè)人才流失導(dǎo)致經(jīng)營管理水平下降。

3、目前行業(yè)有三個(gè)基本思路:一是把數(shù)字化甚至數(shù)智化作為未來零售的基本出路,這是從基礎(chǔ)層面來說;二是把商品與服務(wù)作為零售本質(zhì),這是從零售的內(nèi)容來說;三是把建立零售生態(tài)圈作為未來發(fā)展的突破口,這是從產(chǎn)業(yè)鏈來說。基礎(chǔ)、內(nèi)容、產(chǎn)業(yè)鏈,這三者確實(shí)很重要。但如果供應(yīng)商合規(guī)生產(chǎn)的大生態(tài)沒有理順,小生態(tài)也難以優(yōu)化。政府對(duì)流通的基本職能,還是要以營造公平競爭與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)為主導(dǎo),正能量不能強(qiáng)化,流通的歪風(fēng)邪氣就抬頭,坑蒙拐騙就橫流,這些行為政府要像“反腐”那樣一抓到底。對(duì)企業(yè)來說,零售要堅(jiān)持長期主義,但零售競爭不是什么“戰(zhàn)爭”,有些企業(yè)想通過“飽和”戰(zhàn)略,蜂窩式密集開店搶占市場(chǎng)份額,這是零售的初級(jí)競爭,零售的最終勝出者一定是依靠品牌和口碑,很多事例都說明,即使占領(lǐng)了市場(chǎng)也不見得能夠占有市場(chǎng)。

每一家成功的企業(yè),都會(huì)十分關(guān)注環(huán)境的變化,但其成功的根本原因不是依賴政策扶持,而主要是靠自己善于創(chuàng)新、應(yīng)變與精益求精的有效管理,讓消費(fèi)者有好的感受。

三、生鮮電商真的快不行了嗎?

最近似乎都在喝彩生鮮電商出問題,快不行了!我覺得生鮮電商會(huì)越來越好。

1、更多的商品與更多的消費(fèi)者走向線上,是大勢(shì)所趨。我最早認(rèn)識(shí)的零售,是外婆家門口的那家供銷店。如今,這家供銷店早已破落,隨時(shí)都有可能倒塌。今年過年又去看了外婆家的小山村,看到一家“農(nóng)合聯(lián)村級(jí)綜合服務(wù)社”,如圖1。服務(wù)社接單,農(nóng)民實(shí)際上是把收摘下來的農(nóng)產(chǎn)品賣給他們,雖然價(jià)格便宜,但不要走三十多里地,到奉化城區(qū)賣農(nóng)產(chǎn)品。但是目前大部分村民還是自己去城區(qū)銷售。另一塊牌子是“冷西小棧農(nóng)家樂”,做“民宿、餐飲、團(tuán)建、采摘”,這是做服務(wù)。這似乎又回到了原來的供銷社,買與賣相結(jié)合、整與零相結(jié)合、生活資源與生產(chǎn)資料相結(jié)合,但運(yùn)作模式已經(jīng)截然不同。這就是時(shí)代的變革與大勢(shì)所趨。

由于中國人口眾多,分層復(fù)雜,像我們這代人,先是不去大賣場(chǎng),后是不去小超市,但仍然保留著去菜場(chǎng)與菜店購買生鮮的習(xí)慣,所以,就近便利的菜場(chǎng)與菜店還有生意,他們自身也在尋求變革,以適應(yīng)新的需求。

2、生鮮電商應(yīng)該越做越好。首先,生鮮電商有巨大的市場(chǎng)需求,提供了便利服務(wù),為消費(fèi)者節(jié)省了購物時(shí)間,創(chuàng)造了新的用戶價(jià)值。其次,生鮮電商有很多值得改進(jìn)的空間。前不久,兒子對(duì)我說,網(wǎng)上買了一只“青蟹”,56元,其實(shí)就300克左右。說怎么不好吃。我打開照片一看,原來不是青蟹,是“泥蟹”。網(wǎng)上自然不敢寫“青蟹”或“蕁”,只是模糊地寫“螃蟹”。這忽悠人厲害了,但只能忽悠像我兒子那樣不懂蟹的人。不僅是海鮮,其他生鮮的網(wǎng)上價(jià)格也漸漸貴起來了。但問了幾個(gè)有錢人,卻沒有感覺到網(wǎng)上生鮮價(jià)格的貴,我們做老師的,收入低微,普遍感覺貴了。

在疫情期,有些生鮮電商的商品與服務(wù)也出了不少瑕疵。品質(zhì)有所下降,服務(wù)也不到位。這在特殊時(shí)期情有可原,但如果能做得再好一點(diǎn),會(huì)有更好的復(fù)購。上海的有些微菜場(chǎng),在2020年疫情期,反而供不上貨,干脆就不供貨了,于是就有不少用戶不再在微菜場(chǎng)購物(微菜場(chǎng)是政府倡導(dǎo)與扶持的一種生鮮購物模式,手機(jī)訂貨,送貨到小區(qū)柜子,用戶自取)。再次,生鮮電商也會(huì)出現(xiàn)兩極化趨勢(shì),但總體來說,價(jià)格會(huì)走高,提供便利服務(wù),又要低價(jià),這是不可能完成的任務(wù)。

圖1 農(nóng)合聯(lián)似乎就是過去的供銷社

至于虧損與欠款,還不是主要問題。數(shù)千萬欠款對(duì)一家大公司來說,根本不算啥事!從前隨便哪一家較大規(guī)模的連鎖超市公司,欠消費(fèi)者預(yù)付卡的錢就是幾千萬、幾億、幾十億甚至幾百億,還有欠供應(yīng)商的貨款與工程款。關(guān)鍵是流動(dòng)性!水在流動(dòng)就沒事,需要不斷輸血,就麻煩!

市場(chǎng)競爭這件事:別管敵人一天天爛下去,總有敵人一天天好起來。盼敵人一天天爛下去,結(jié)果常常是自己一天天爛下去。生鮮的線上購買占比會(huì)越來越高,但品質(zhì)、價(jià)格、服務(wù)、成本四者的平衡是關(guān)鍵,總體會(huì)往價(jià)高方向發(fā)展,當(dāng)然也有一些批量需求的產(chǎn)品,可能因?yàn)榱魍ōh(huán)節(jié)與供應(yīng)鏈管理成本較低或促銷而實(shí)施低價(jià)。

至于記者所反映的“爛菜皮”之類的問題,得從三個(gè)方面來認(rèn)識(shí)。

第一,這種表述十分夸張。北京的大白菜放著放著也會(huì)出現(xiàn)“爛菜皮”,剝?nèi)ミ@些干癟的菜皮,里面還是好好的。蔬菜雖然沒有嚴(yán)格規(guī)定“保質(zhì)期”,但也有最佳“嘗味期”,過了這個(gè)時(shí)期的蔬菜,鮮度與口感會(huì)下降,但也不至于扔掉。

第二,改包裝這個(gè)概念也是不確切的。應(yīng)該叫“整理包裝”,把不好的菜挑出來,好的整理出來,繼續(xù)賣。菜場(chǎng)的攤主就一直在做這件事。

第三,要讓消費(fèi)者明明白白的消費(fèi),隔夜的蔬菜不是不能賣,經(jīng)過整理的蔬菜也不是不能賣,整理過以后重新包裝的蔬菜也不是不能賣,但要以適當(dāng)?shù)姆绞礁嬖V消費(fèi)者,并做優(yōu)惠促銷活動(dòng)。

讓監(jiān)管人員去問問買菜的大媽:胡蘿卜有保質(zhì)期嗎?

零售要誠信,要信守承諾,要坦蕩。處罰也要有理有據(jù)。

發(fā)表評(píng)論

登錄 | 注冊(cè)