大廠“卷”到云上

2021年,BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)三家傳統互聯網大廠出現了有趣的現象,原本以廣告、電商和游戲為大本營的三家大廠,不約而同的向“云”看齊。

阿里巴巴在2020年底率先實現云業務的扭虧為盈,并在2021年財報會議中表示,借力碳中和等宏觀戰略,尋求多元化的云業務伙伴、拓寬云產品的服務場景;騰訊喊出“回歸科技創新”的口號,給出云業務本年度開始追求盈利的想象空間;百度也稱智能云業務是未來的增長主力軍。

事實上,“爭云”的故事已經講了許多年。2021年,云市場再次成為大廠第二贈長曲線,與宏觀環境的變化密切相關。

2021年11月20日,反壟斷制度下,國家市場監管總局公布了43起未依法申報違法實施經營者集中案件處罰決定。騰訊、阿里、百度等10家互聯網企業均被處以頂格罰款。

罰款背后,更加劇了資本市場對大廠的悲觀預測。

阿里巴巴(09988.HK)從反壟斷法發布后第一個開盤日2021年11月22日的139港元/股,最低跌至2022年3月15日的71.25港元/股,跌幅48%,經過中概股股價回調后,4月15日報收95.5港元/股,仍有31%的跌幅。

騰訊控股(00700.HK)同期內,從483港元/股跌至最低298港元/股,跌幅38.3%,4月15日報收374.4港元/股,跌幅仍有22.57%;百度集團(09888.HK)則從149港元/股跌至最低100港元/股,跌幅32.89%,4月15日報收131.4港元/股后,跌幅仍為11.8%。

而反壟斷,不是大廠2021年唯一的壞消息。在此之前,國內游戲版號長達8個月的限制發行;教育、金融、游戲等行業的廣告限制;個人信息保護合法下定制化廣告的局限;字節系、快手、B站等短視頻、社區內容平臺的商業化崛起。種種信號都在動搖原本讓大廠引以為豪的基本盤。

內憂外患的情況下,大廠們的主營業務增長出現疲軟。

根據阿里發布的2021自然第四季度財務數據,集團全年總收入為2425.8億元(人民幣,下未注明則同),同比漲幅僅為10%,其中,中國電商業務板塊同比增幅僅為7%。

無獨有偶,騰訊2021年第四季度凈利潤同比下降25%至248.8億元,總營收同比增幅僅為8%至1442億元,其中,騰訊主營的游戲業務在國內市場漲幅僅為1%。

百度的主營業務,互聯網服務業務于2021年第四季度則同比僅增1%達191億元。

相比之下,三家公司的云業務均出現了大幅度的增長。

阿里云業務營收2021年第四季度同比漲幅達到20%至195億元;騰訊包含云業務在內的金融科技與企業服務業務以同比25%的漲幅成為增長強將;而百度包含智能云在內的非核心業務增幅已達到63%至69億元。

不過,云市場也早已不是靠著頭部企業訂單就能維持的藍海,隨著運營商云業務的增長、亞馬遜為主的海外云產品對云出海的挑戰,與云市場逐漸形成的既定賽道和寡頭趨勢,大廠爭云,已經來到了2.0版本。

阿里云換帥、騰訊云改革,百度智能云求增長

4月13日,雷峰網消息稱,阿里云正在進行新一輪組織架構調整:阿里云中國區總裁任庚(M6)將離職,該職位由阿里云中國區副總裁黃海清接任;阿里集團副總裁、云智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍(M6)已在走離職流程,生態+銷管體系暫時由蔡英華直接代管。

早前3月份,前華為企業業務中國區負責人蔡英華空降阿里,出任阿里集團資深副總裁(M7/P12)。這是阿里史上“前無古人”的一次“空降”,也揭示了阿里在爭云上堅定的決心。

燃財經向阿里云業務人員浩辰核實,稱人事變動消息均屬實。且蔡英華已于3月7日發布一號文件,截止4月6日已經發布了四號文件,大部分是對阿里云財務結構和內部管理進行更嚴謹的規范。

值得注意的是,在4月6日發布的四號文件中,強調了關于阿里云出海業務的內部權責分配問題。批文中表示,目前中國客戶出海或者海外客戶來華場景需要國內和國際團隊配合,但是合作過程中會出現兩個團隊權責分配不均而影響客戶服務質量的情況,為了進一步明確國內出海和海外客戶來華協同規則、保障做好服務和國際戰略順利落地、打造團隊對客戶的服務,擬定了規則。

文件中規定了國際團隊與國內團隊對于云板塊國內業務出海和海外業務來華的一號對接人,和分成比例。云出海業務的內部權責明確,預示著阿里會在今年進一步完善云業務出海的布局。

另一方面,根據數智前線報道,蔡英華曾負責華為三大事業部之一企業業務在中國區的業務,這個業務單元的重心是中國政企客戶的數字化轉型。而他任職華為期間,為團隊提出“地市下沉戰略”,推動華為主管、專家和生態伙伴“下鄉”。在這個過程中,也構建了華為政企下沉團隊。因此,蔡英華的到來也能代表阿里云在下沉市場和政企市場進一步探索的野心。

阿里云換帥的時候,騰訊云在做內部改革。

“自研”是騰訊云業務2022年的核心詞。數智前線曾報道,騰訊云2022年的銷售考核將有結構性調整,將計算總包轉售的營收差額。總包轉售是云市場常見的玩法,一個項目由騰訊云這樣的廠商總承包接受,再分包給外部廠商,即使提供的最終產品很多不是騰訊研發的,這些營收業績也全數算在騰訊云的銷售頭上。

不過,經過燃財經與騰訊相關人員核實,從2022年起,騰訊云的銷售指標將只計算總包轉售的差額。這與騰訊在2021年第四季度財報電話會議中指出的騰訊云會在未來強調營收增長的同時,重視利潤空間的戰略不謀而合。

過去,騰訊云在企業上云之爭中,重點布局在其游戲、視頻的生態鏈上。在自研芯片上,面向AI計算、視頻處理、高性能網絡三大場景,騰訊自研了AI推理芯片紫霄、視頻編解碼芯片滄海、智能網卡芯片玄靈,外加騰訊在游戲行業強大的品牌影響力和流量背書,讓其在游戲云業務上扎下夯實的大本營。

但面臨云業務日益強勁的競爭壓力,騰訊必須“破圈”。而目前,騰訊云在國內外市場影響力以及技術實力上還不如阿里云。

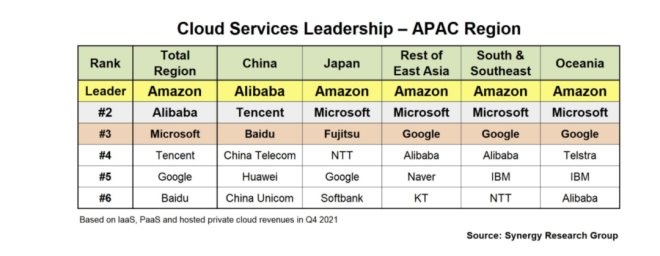

根據SRG研究集團發布的云業務報告,在亞太多個地區的云業務營收中,阿里云排名前6位,而騰訊云卻只在中國地區排名第2,在其他亞太地區未進前6。在億歐智庫發布的公有云運營商能力評級中,騰訊云也略遜于阿里云。

因此即使加大自研投入對騰訊云來說會短期承壓,也是不得不做的改革。

SRG研究集團發布亞太地區云服務占比排名

億歐智庫國內公有云服務商能力評級

相較于阿里云和騰訊云稍微落后的百度智能云,還在增長階段。

從財報數據來看,百度智能云市場份額較阿里云和騰訊云尚有差距。百度首席財務官在2021年第四季度財報會議中表示,“百度智能云2021年全年實現云業務151億元營收,同比增長64%。”

而阿里云在2021年營收已經達到723億元;雖然騰訊云業務營收于2020年之后不再單獨披露,根據長橋海豚投研估測,騰訊云在2021年全年營收為307億元。

而根據IDC發布的《中國公有云服務市場(2021第三季度)跟蹤報告》中,阿里云市場份額為38.24%,位列第一;騰訊云市場份額為10.92%,位列第二;華為云市場份額為10.74%,位列第三;百度智能云則以3.97%的占有率較大差距的落后在電信云和亞馬遜云之后。

實際上,國內云行業已經完成賽道的劃分。阿里云從電商向實體零售業輻射,并進一步加速下沉市場和中小企業布局;騰訊云由游戲、視頻生態向其他互聯網生態輻射;后起之秀華為云則在政企市場有所專攻。

沒有先發優勢的百度智能云選擇通過“云智一體”后發制人,將智能服務,比如對金融行業的人工語音服務等和上云業務結合;并且通過交通、制造業等工業行業實現市場滲透。不過,從目前的收入基數來看,百度智能云還需要加把勁。

主業疲軟,“卷”向云端

2021年,BAT的大本營,不斷受到威脅。

電商方面,抖音、快手內容電商的崛起對阿里的影響已經開始在財報中顯現。2021年第四季度,阿里的客戶管理收入(主要由站內流量收入構成)同比下滑1%至1000億元,第三季度則出現環比11.6%的降幅。

游戲業務方面,去年8月,國家新聞出版署下發《關于進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡游戲的通知》(以下簡稱“通知”),通知下發后時隔8個月,于今年4月8日,首批游戲版號獲批發行,但其中卻沒有騰訊游戲的身影。

這對“游戲王國”騰訊產生致命打擊。2021年第四季度,騰訊本土游戲同比增長僅為1%至296億元,環比更是出現12%的負增長。

互聯廣告方面,2021年,金融、游戲、教育行業廣告監管再次提高門檻,使騰訊、百度面臨客戶大面積流失。

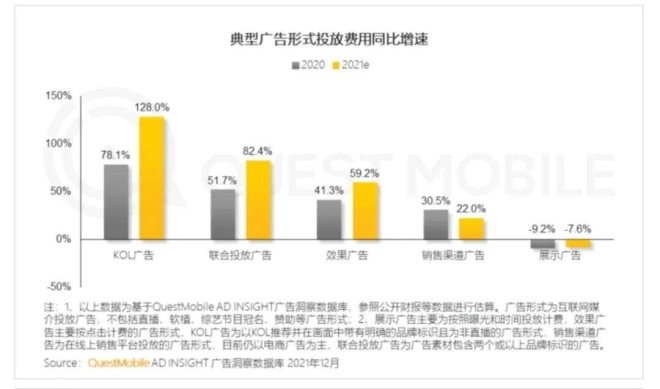

另一方面,抖音、快手、B站的迅速崛起和逐漸成熟的商業化使互聯網廣告形式正在從傳統的展示廣告向KOL廣告轉移。

根據QuestMobile《2021中國移動互聯網年度大報告》,KOL廣告形式在2020年和2021年擁有78.1%和128%的持續漲幅;相比之下,展示廣告則分別出現9.2%和7.6%的負增長。

雙重打擊下,騰訊廣告業務收入在2021年第四季度同比下降13%至215億元。百度線上服務業務2021年第四季度同比僅增長1%至191億元。

而與已經看到紅利天花板的主營業務形成鮮明對比的,是云市場樂觀的想象空間。

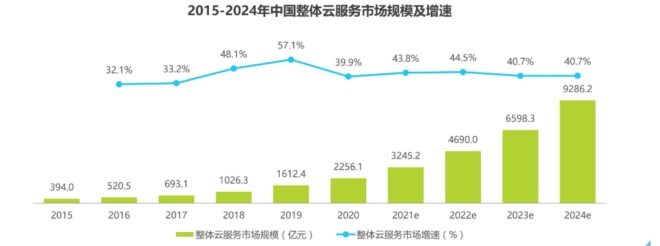

根據艾瑞咨詢發布的《2021年中國基礎云服務行業數據報告》,2024年,中國整體云(包括公有云、私有云和混合云)服務市場規模將突破9000億元,且保持超過40%的增速。

這其中,教育、醫療、能源等實體大型企業的市場份額占比分別在7.5%、6.5%和4.2%,尚有很大的增長空間。

而根據億歐智庫發布的《2021中國企業上云指數洞察報告》,2021年實體經濟企業中已經完成云部署的滲透率為18.9%,而在一年之內有上云計劃的企業占比35%,這中間有17%的增長空間。

從企業類型來看,目前私有企業上云滲透率最高為49.2%,而國企和政企滲透率則遠遠低于此。

因此,大廠云均在下沉市場與政企市場開始發力。

浩辰表示,“以前阿里云的員工都在杭州或者北上廣深。去年開始,阿里做了第一次區域下沉。團隊會扎根到安徽、河北、川滇藏等地區。未來,阿里云會有更多低崗級的團隊扎根到二線、三線城市去開拓當地的小型企業。”

《中國電子報》也曾報道騰訊云在各省市鋪點,安排業務人員密切對接當地企業,并傳曾以0.01元低價中標廈門市政務云;百度智能云也在2021年底宣布參與建設山東壽光的數字化建設。

除了下沉市場和政企的增長空間外。近年來,云業務的出海也逐漸成為一個趨勢。而云業務出海,阿里云無疑是主力軍。

從SRG研究集團發布的亞太地區云業務份額占比來看,阿里云在東亞、南亞以及東南亞皆排名第三。

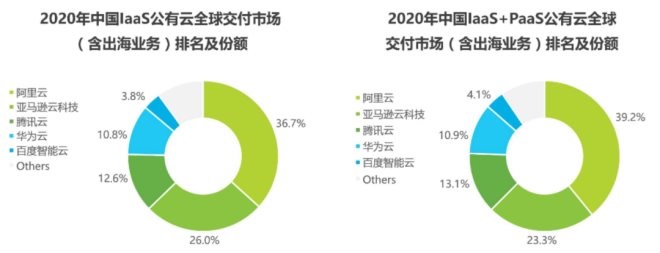

而根據艾瑞數據,國內公有云產品全球交付市場排名份額中,阿里云以36.7%的占比領跑;亞馬遜云以26%排名第二;騰訊云以12.6%稍微落后;而百度相關人員則表示,百度智能云目前尚未部署出海業務。

據韓聯社3月30日報道,阿里云已在韓國開設首個數據中心并開始運營。至此,阿里云在全球可用區數量增至26個。

CIC灼識咨詢總監汪海峰則對燃財經表示,阿里云大部分海外客戶來自東南亞市場,比如新加坡最大郵政集團Singapore Post、馬來西亞電商PrestoMall、印尼鷹航集團、印尼最大電商Tokopedia等。

阿里云在2021年6月份還宣布推出“亞洲計劃”,將在未來三年投入60億元,“深耕東南亞,保持亞太第一“。

騰訊云出海首席解決方案構架師鄭東曾在中國—東盟跨境出海高峰論壇中表示,騰訊云在全球有2800+節點,主要出海形式依托于為國內企業提供出海解決方案。目前主要出海業務布局在東南亞和新加坡,接下來騰訊云在印尼節點已經上線,會進一步加速在印尼的出海布局。

2022年,騰訊云業務也會隨著游戲業務一起加速出海的腳步。

國內競爭加劇,出海仍在爬坡

但大廠云想要持續增長,卻并不容易。

國內市場上,運營商云正在快速成長:根據運營商財務數據,2021年,中國移動云收入達242億元,同比增長114%;中國電信天翼云收入279億元,同比增長102%;中國聯通聯通云收入 163億元,同比增長46.3%。

從營收基數來看,運營商云業務收入于阿里云和騰訊云同期的723億元、307億元尚有差距,不過已經稍強于百度智能云的151億元收入。

而從增速來看,阿里云2021年收入同比增速為30%,長橋海豚投研估測騰訊云業務2021年同比增速為31.5%;百度智能云全年增速64%。可見,中國移動和中國電信的云業務增速已經遠超大廠云同期的增速。

收入基數緊逼,且增速已超大廠云的運營商云正在成長為強勁的對手。而運營商云帶來的威脅不止如此。

云廠商從業者羅賓告訴燃財經,“運營商云的高速增長是因為運營商近年來高度集中云業務的發展。他們內部的考核指標在往云業務完成度上轉移,且更多將頭部人才往云業務集中。而對大廠來說,云業務只是版圖上的一項布局,他們更多的人才仍集中在各自主營業務的運營上。”

“未來,運營商云憑借天然優勢會在政企市場上占有越來越大的市場份額,這會擠壓大廠云的市場需求。以后,不排除出現大廠云之間合作或者大廠云與運營商云進一步合作的可能性。”

而云業務的出海,也面臨挑戰。

多名業界人士稱,目前國內基礎云市場出海主要形式仍依托于服務中資企業在海外的基礎IT建設,或者為中資企業的海外事業部,尤其是游戲、視頻等行業提供云方案。

相比之下,以亞馬遜云為主的海外廠商在全球的基礎設施、人員配備以及對業務的理解都更勝一籌。即使在東南亞市場,阿里云和騰訊云都有重點布局,國內云產品進一步出海依然舉步維艱。

AfterShip的聯合創始人兼CEO Teddy曾在公開采訪中表示,2020年之后,阿里系釘釘,騰訊領投、百度入股的有贊等SaaS(軟件及服務)等產品相繼嘗試出海,然而在國際市場卻鮮有成就。

燃財經接觸的業內人士均認為,云產品出海的碰壁一方面由于國內相較于國外缺少云行業的人才,另一方面也是因為國內云產品對外國市場需求和本土化的功底與海外云廠商仍有較大差距。

汪海峰則對燃財經表示,“現在無論國內還是國際的云廠商都在優化自身數據中心中的硬件,軟件,架構等‘內功’:在硬件方面,如芯片,各云廠商在做異構的芯片平臺;此外,服務器、交換機等硬件設備也都在不斷迭代性能;針對數據中心大量的數據傳輸、存儲功能進行優化。試圖在性能上、成本上更早的領先對手。這些‘內功’也會是大廠在云‘下半場’之爭的真正核心競爭力。”

*文中浩晨、羅賓均為化名。

發表評論

登錄 | 注冊