華為,來搶生意了

“華為要有質量地活下來”,是華為輪值董事長胡厚崑的新目標。

4月26日,在華為舉辦的第19屆華為全球分析師大會上,胡厚崑提出,華為正采取積極的業務舉措,不斷增強產業韌性,有質量地活下來。

面向未來,哪怕是華為,活著仍是第一要義。

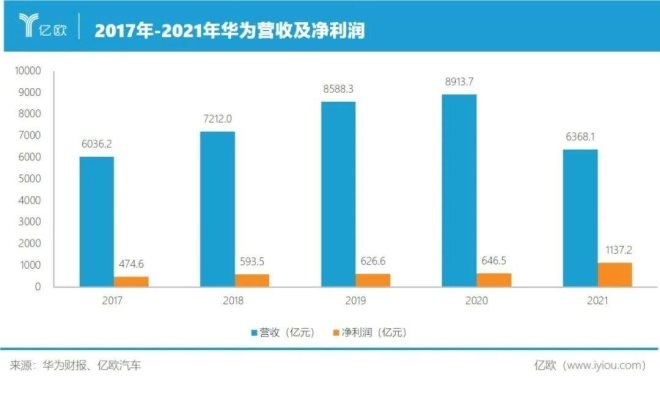

華為2021年財報顯示,2021全年營收6368億元,同比下滑28.6%;利潤增至1137億元,同比增長75.9%。

華為盈利能力增強了,但規模變小了,處境并不安全。

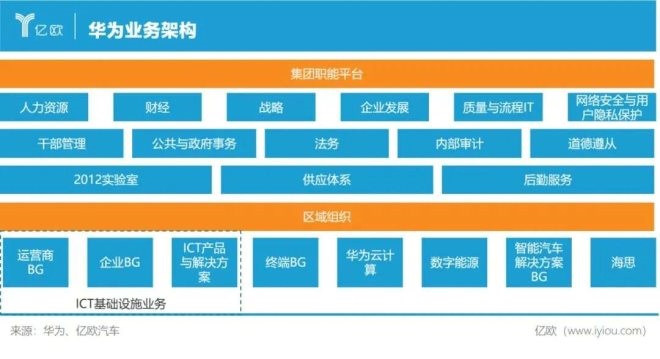

運營商業務仍是華為的核心營收來源,占比達44.2%;華為消費者業務下滑嚴重,下降幅度達49.6%;企業業務是華為唯一實現增長的主營業務,同比增長2.1%。

華為將收入下滑的主要歸因于消費者業務收入下降,而凈利潤增長的部分主要來自出售榮耀、X86服務器等業務的收益。

華為仍過于依賴運營商業務,利潤增長點較為單一,新業務發展乏力。作為曾經營收大頭的消費者業務近乎腰斬,華為需要尋找新的增長曲線。

華為明確表示:智能汽車部件業務將是華為的長期戰略機會點。

華為,是來搶生意的

華為興致勃勃地進入汽車業,展現出“下凡惠及眾生”的姿態。

可是車界的人都心知肚明:華為,是來搶生意的。

華為總是強調,自己絕不造車,定位是智能汽車增量零部件供應商,只是以自身的ICT技術賦能產業智能化,幫助車企造好車。

華為想突出在汽車行業的存在感,揚言要幫車企賣好車,就把自身在消費電子行業積累的品牌運作、營銷經驗及銷售網絡拿出來,作為與車企合作的見面禮。

華為的誠意,吸引了車企的注意。

目前,華為的車企合作伙伴,主要有4家:北汽極狐、廣汽埃安、長安阿維塔和小康旗下的賽力斯。

初入汽車茅廬的華為,野心不小,胃口也大。

今年2月,網上流傳出一段余承東的內部講話視頻。作為華為終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO,余承東稱,華為汽車未來要用1年干翻特斯拉,2年一飛沖天,年銷要迅速超過200萬輛。

“華為進入汽車行業,目標就是做到第一,因為沒人會記住第二。”4月18日,余承東在一次采訪中,再次放出豪言。

但這次余承東吹的牛,恐怕短時間內很難實現了。

華為對搭載自身技術的車型寄予厚望。去年,華為就定下了2022年銷量超30萬輛的“小目標”,超過了2021年蔚小理三家的銷量總和。

自去年4月,賽力斯華為智選SF5、問界M5等新車型,先后開進了華為門店。拿賽力斯華為智選SF5來說,去年4月19日發布后,兩日訂單就突破3000單,一亮相即是高光。

但華為顯然高估了市場的買單能力。

據乘聯會數據,2021年4月至12月,賽力斯SF5全年銷量共計8169輛,月均銷量不足1000輛。在今年年初,賽力斯SF5一度陷入停售風波。

華為下場賣車,卻帶不動貨。

胡厚崑昨天也給華為找了個臺階:對于今年智能汽車30萬輛的銷售目標,這個目標哪怕不能實現,也請外界多一些寬容和理解。

今年1月5日,賽力斯官方聲明稱,賽力斯SF5會繼續接受用戶訂單,但曾經占據華為門店C位的賽力斯SF5正在退出舞臺,取而代之的是華為與賽力斯合作打造的新品牌AITO推出的問界M5。

從賽力斯SF5到問界M5,華為與賽力斯的合作進入了一個全新階段。

目前,華為與北汽合作極狐阿爾法S華為HI版,交付日期一再跳票;與長安合力打造的阿維塔11或將于5月正式亮相;與廣汽埃安共同開發的首款中大型智能純電SUV車型(AH8車型)計劃于2023年底量產。

雖然胡厚崑表示,今年華為會有新的智能汽車發布,包括智選模式和Inside模式的車型。

目前,只有問界M5是華為銷售目標的主要載體。

乘聯會零售數據顯示,今年3月,問界M5銷量達3045輛,作為一款從發布到量產交付僅用時4個月的高端新能源車,問界M5在3月的銷量成績還算可觀,但距離完成華為30萬年銷量的目標,仍是杯水車薪。

對進入汽車行業,華為前期過于樂觀,對市場預判不足,合作車型未得人心,立下來的Flag說倒就倒,華為的金手指似乎失效了。

在4月18日的采訪中,余承東也承認了今年難以完成30萬輛的銷量目標,“在全球汽車缺芯的情況下,根本做不到三十萬輛。因為供應不出來。我們是第一年,如果能搞一二十萬臺,已經是奇跡了。”

市場從不相信奇跡。

事實上,賽力斯根本無法撐起華為的汽車野心。賽力斯兩江智慧工廠僅有10萬輛年產能。

去年,有消息指出,賽力斯SF5品控不佳,無法達到華為標準,華為索性派出近300人的團隊進駐賽力斯,卻無奈賽力斯終難扶上墻。

華為進軍汽車業受阻,正處在一個兩難階段:進有“絕不造車”的軍令狀,退有實力不足的車企合作方。

華為汽車業務難以有效開展。

華為:快跟我一起薅羊毛

華為進入汽車業,也做了些準備。

華為與車企的合作模式主要有兩種:華為智選模式和華為HI模式。

華為智選模式,即通過參與汽車產品定義和整車設計以及渠道銷售,在產品造型、內外飾設計及品牌營銷方面與車企形成合作。

華為HI模式,即使用其全棧智能汽車解決方案,提升汽車產品的智能化水平。

簡而言之,一個是合作造車;一個是買賣關系。

二者的目的只有一個:與我華為合作,一起薅用戶的羊毛。

北汽極狐、長安阿維塔均是采用華為HI模式。極狐阿爾法S華為HI版,售價高達40余萬元,比普通版貴了接近20萬元。

華為的名頭是否值這20萬,還需打上一個問號。

問界M5出身于華為智選模式。該車型不僅是Harmony OS智能座艙首次應用,還搭載了HUAWEI DriveONE純電驅增程平臺、HUAWEI SOUND音響系統等眾多華為解決方案。

除了生產之外,從設計到營銷,華為近乎一手包辦。問界M5從名字到內心全方位地展現華為個性與特色。

從智選到HI,華為的參與程度雖然有所降低,但依然要使用華為的全棧智能汽車解決方案。北汽、長安等老牌車企,不會冒然對華為敞開進入核心區域的大門。

上汽陳虹“靈魂論”猶在耳畔,華為的上車之路實在艱難,目前全身心投入華為懷抱的只有小康這一位小弟。

北汽極狐、長安阿維塔都是子品牌,均是大廠的試水產物,并非是All In之作。

在華為的車企伙伴中,誰都沒把華為當成救命稻草,更多是一種常規業務上的探索創新。

車企們深知,若與華為合作失敗,并不會傷筋動骨。

但他們允許幸存者偏差的存在,萬一成功了呢?

賽力斯SF5的前車之鑒猶存,無疑讓華為在消費者心中的形象地位受到影響,也為問界M5的銷售帶來不利因素。

另一方面,問界M5的競爭對手實在太強,如競爭同一市場的理想ONE、特斯拉Model Y、比亞迪唐等。

問界M5想在其中搶占市場,無異于虎口奪食。

可華為沒有更好的選擇。

相比于企圖抱大腿來獲得入場券的小弟而言,華為必須對其傾注巨大的心力,將造車一事做成。

華為亟待打破僵局,在汽車領域做出成績。看似強大光鮮的技術能力背后,是巨額的成本投入。

2021年,華為研發投入達1427億元,再創歷史新高。其中,華為智能汽車解決方案的投資達到10億美元,與蔚來2021年的研發投入相當。華為該事業部的研發團隊也達到5000人規模。

胡厚崑表示,華為越來越清楚地看到汽車或出行行業已經走到了拐點的階段,眼下的時機至關重要。

華為若在突飛猛進的汽車行業收效甚微,將會錯過稍縱即逝的黃金窗口期。

華為的幾把刷子

華為要想在汽車業穩住腳跟,得亮出幾把刷子。

華為采用的是平臺+生態的戰略,即華為組局攢盤子,豎一面華為的大旗,有錢一起賺,有事一起扛。

華為想要通過開放智能汽車數字平臺iDVP、智能駕駛計算平臺MDC和HarmonyOS智能座艙三大平臺,為智能汽車提供數字底座。

據華為財報數據,智能汽車數字平臺iDVP平臺已經完成與10個廠家20款設備的系統預集成。

在智能駕駛領域,華為已經發展70多家智能駕駛合作伙伴加入了MDC生態圈,聯合推進乘用車、港口、礦卡、 園區等智能駕駛場景的試點與商用。

基于鴻蒙車機操作系統,華為智能座艙平臺已與150多家軟硬件伙伴們建立合作,快速開發全場景覆蓋、多設備協同的座艙解決方案。

圍繞三大平臺解決方案,華為累計發展了超過300家產業鏈伙伴。其表示汽車的生產制造已走向了交叉跨界的生態模式。

在電動化領域,華為推出DriveONE動力域全棧解決方案和業界首個動力域全棧高壓平臺解決方案,可做到充電10分鐘,續航200公里。

2021年4月,華為聯合行業組織、車企、充電運營商等22家合作伙 伴,成立“高壓快充產業發展圈”。

華為其他業務部門也在不斷為智能汽車解決方案業務輸血。

億歐汽車了解到,華為擁有86個基礎技術實驗室,聚焦于基礎理論突破和前沿技術應用,在光應用、數字能源、儲能、華為云等相關業務都有針對汽車和出行領域的解決方案。

華為的陣仗一擺出來,的確能吸粉一波。

汽車行業確實需要新鮮的血液,強勁的鯰魚,華為若有心有力,不戰何為。

結語

要在汽車業闖出一方天地,華為的決心甚篤。

它聲稱要抓住智能化趨勢,產業將迎來智能駕駛、智慧空間、智慧服務和智能生產的大發展。

時代的機遇已現,華為仍進退維谷,將第二增長曲線系于合作車型上,等同于將身家性命假手他人。如此不可控的商業模式,華為真的不明白嗎?

昨天在分析師大會上,胡厚崑語重心長:“華為在智能汽車行業是新來者,好多東西都要學習,可能會犯不少的錯誤。”

也許,華為離自己下場造車,只差一次食言。

發表評論

登錄 | 注冊