中國社區(qū)商業(yè)系列研究:社區(qū)商業(yè)的概念、功能與模式

出品/聯(lián)商專欄

作者/熙領商業(yè)評論

前言:

社區(qū)商業(yè),作為現(xiàn)代商業(yè)體系中最重要的形式之一,最近受到了越來越多的重視。本文作者從2017年起,就帶領團隊持續(xù)進行社區(qū)商業(yè)方面的研究與實操。在泰國、日本、新加坡、香港及國內多個城市,考察了大量的項目,進行了大量的客戶調研,并作為主筆之一與中購聯(lián)聯(lián)合撰寫了《中國社區(qū)商業(yè)規(guī)范化發(fā)展研究》,是國內較少的涵蓋社區(qū)商業(yè)從定位、規(guī)劃、設計、招商、運營到資本化等整個體系的研究報告。本文是近年來研究的一部分。

(更多關于社區(qū)商業(yè)的專業(yè)信息及內容,請關注熙領商業(yè)評論發(fā)布的《熙領月刊》(免費獲取方式見文末)

社區(qū)的意義

社區(qū)商業(yè),作為商業(yè)地產最重要的一個分支,在近幾年獲得了高度的關注,無論是發(fā)展商、商家還是消費者,都發(fā)現(xiàn)社區(qū)商業(yè),在整體社會商業(yè)體系中,扮演著越來越重要的角色。

理解社區(qū)商業(yè),首先,我們要了解什么是社區(qū)?

“社區(qū)”一詞源于拉丁語,本意為”關系密切的伙伴和共同體”。德國著名社會學家滕尼斯(1887)最早提出社會學意義上‘社區(qū)’的概念,將‘社區(qū)’定義為聚集在一定地域范圍的人群構成的社會生活共同體。從這個意義上,社區(qū)的核心是人生活的載體。

現(xiàn)代意義上的社區(qū)概念,主要涵蓋了以下幾個要素:

1) 社區(qū)具有相對明確和有限的地域邊界。

2) 有相對穩(wěn)定的社區(qū)人口。

3) 有一定的組織結構。

4) 有明確的文化特征。(張鴻雁,2000)

社區(qū)的組成是一個非常復雜的結構,這中間,涉及到政府,公共組織,私人團體,社區(qū)組織,社區(qū)開發(fā)者以及居民等等。而一個良好的社區(qū)發(fā)展,是需要兼顧各個利益相關體之間的訴求。所以。社區(qū)并不是一個簡單的地理概念,而是一個社會意義,是多種職能的復合體。

一些研究對社區(qū)商業(yè)的功能做了如下概括:

1) 經濟功能:社區(qū)通過生產或引入,為其成員提供衣、食、住、行等生活消費與服務,也可部分程度上為社區(qū)成員提供就業(yè)機會。

2) 教育功能:對成員傳遞知識、信息及價值觀。

3) 感情功能:提供成員社交與溝通的平臺,同時通過成員間的互相支持與幫助,滿足成員精神與物質方面的需要。

4) 社會化功能: 把社區(qū)看作聯(lián)系社會的橋梁以及解決社會問題的重要手段,同時,通過對社區(qū)成員在行為及思想上的監(jiān)管及引導,可以維持社區(qū)及社會的穩(wěn)定。(潘澤泉,2014)

但在實際運作中,社區(qū)功能的實現(xiàn),面臨著很多困境。因為人口的流動、有限的資源和不對等的信息傳遞,使得長期以來各個社區(qū)相關體之間缺乏互動而難以達成共識,同時也缺乏有效的協(xié)調系統(tǒng),這也成為了社區(qū)發(fā)展最大的難題之一。

在中國,這個問題更加明顯。因為近二十來,中國的高速城鎮(zhèn)化過程,導致了原有的城市肌理被不斷重構,傳統(tǒng)的鄰里型社區(qū)關系被逐漸打散,而新的社區(qū)關系又沒有建立起來,造成了大多數(shù)地區(qū)‘有小區(qū)無社區(qū)’的情況。

社區(qū)商業(yè)存在的意義

從對國內外大量的社區(qū)研究中發(fā)現(xiàn),社區(qū)商業(yè),可以在社區(qū)運營中,起到非常重要的作用。

目前在國內的大部分研究與文獻中,對于社區(qū)商業(yè)的定義更多的是緊貼商品化消費的本質,對在其他多個層面能夠發(fā)揮的作用涉及較少。我們認為,社區(qū)商業(yè)不僅應具備經濟意義,也應該更多的承載其他相關功能,從而形成不同利益群體之間的紐帶,并促進社區(qū)的發(fā)展。所以,可以把社區(qū)商業(yè)的角色與作用進行如下總結:

是社區(qū)發(fā)展必須的功能單元,起到完善社區(qū)職能的作用

首先,社區(qū)商業(yè)作為承載居民的商業(yè)化消費的載體,承擔了社區(qū)的經濟功能。體現(xiàn)了屬地居民的消費力、消費文化、消費習慣等消費特征。其次,很多的成熟社區(qū)中,屬地居民之間已經形成了穩(wěn)固的社會關系。社區(qū)商業(yè)作為屬地居民的“活動中心”,可以承擔社區(qū)的教育、情感和社會化功能

是各利益相關方的溝通平臺和紐帶

其次,社區(qū)商業(yè)的產業(yè)鏈相對較長,涉及到政府、開發(fā)建設方、運營方、品牌商、資本方及終端消費客群等不同的利益主體。在物業(yè)開業(yè)后的長期運營中,各利益相關方依然會持續(xù)性的介入進來。社區(qū)商業(yè)是各利益相關方實現(xiàn)資源整合的平臺。

從前文對社區(qū)的描述中可以看出,社區(qū)作為社會基礎單元,具備較為復合的功能,而社區(qū)商業(yè)作為組成社區(qū)功能最重要的部分,具備了一些自身獨特的功能和屬性,主要有:

1)具備商業(yè)屬性,遵循市場化的規(guī)律。社區(qū)商業(yè)首先是社區(qū)商業(yè)消費的載體,有為社區(qū)內居民提供日常生活消費的功能。

2)作為社區(qū)中心,具有一定的文化與精神功能。社區(qū)商業(yè)作為社區(qū)的活動中心,不僅是商業(yè)載體,也承擔了社區(qū)文化發(fā)展的作用,有很強的精神上意義。

3)產業(yè)鏈相對較長,涉及的利益關聯(lián)體多元化。這是由其本身的房地產屬性決定的。社區(qū)商業(yè)的產業(yè)鏈涉及到政府、開發(fā)建設方、運營方、品牌商、資本方及終端消費客群等不同的主體,每個主體都有不同的責任與訴求。

4) 更具有功能上的復合性。現(xiàn)代很多成熟的社區(qū)商業(yè)除了具有基本的商品交換和服務功能外,還具有社區(qū)交流與公共服務等功能上的延伸。

中國社區(qū)商業(yè)發(fā)展歷史與現(xiàn)有問題

社區(qū)商業(yè)與城市化進程

雖然不同國家的社會形態(tài)和政治形態(tài)不同,但社區(qū)商業(yè)發(fā)展的主要幕后推手非常的一致,即國家的城市化進程。相較于歐美發(fā)達國家,中國的城鎮(zhèn)化速度更快。1980年,中國城市化率為19.4%,2010年達到50%,平均每年增長約為1.5%。1860年時,美國城市化率約為20%,60年后的1920年約為50%,平均每年增長約0.77%。美國用60年完成的城市化率從20%到50%的飛躍,中國僅僅用了一半的時間。

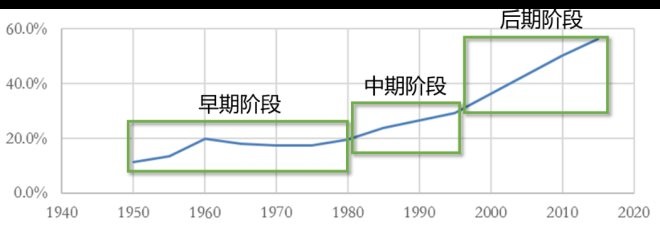

圖,中國城市化率增長曲線,資料來源:國家統(tǒng)計局

高速的城市化進程帶來了同樣高速的社區(qū)商業(yè)建設。以時間為發(fā)展的主線,中國社區(qū)商業(yè)的發(fā)展大致經歷了三個階段:

早期階段,在20世紀80年代以前中國實行計劃經濟,即國家對所有產品進行配給制。當時國家通過農村或城市的商品配送點對居民的產品進行計劃分配派發(fā), 這種配送點成為最初的社區(qū)商業(yè)。社區(qū)商業(yè)設施是國家統(tǒng)一設置的國有公共設施, 組織和管理由街道社區(qū)組織實施。

中期階段,城市化的發(fā)展成為了社區(qū)商業(yè)發(fā)展的一個契機。在這個階段,大量的農村人口涌入城市。國家開始放開住宅的開發(fā)權,住宅的快速開發(fā)加速了配套商業(yè)的發(fā)展。該階段的社區(qū)商業(yè)多為居住配套型,社區(qū)概念較弱。社區(qū)商業(yè)屬性開始由政府計劃供應的產品配送形態(tài)向商品經濟形態(tài)轉化,原有的社區(qū)商業(yè)設施通過承包、轉讓等形式進入市場(劉建湖,2008)。

后期階段,居住區(qū)商業(yè)向現(xiàn)代社區(qū)商業(yè)發(fā)展。上世紀90年代末2000年代初,在我國城市化和房地產成片開發(fā)的進程中,提供居民日常生活消費的臨街商鋪大量產生,形成了我們前文所說的社區(qū)商業(yè)的雛形。(周霞, 周曉靜,2012)。

進入21世紀后,居民生活方式的改變帶來了居民消費需求的多樣化,同時品牌連鎖商家的擴張也提供了更多的商戶選擇,在這個階段開始出現(xiàn)復合功能型的社區(qū)商業(yè),中國開始進入了真正意義上的社區(qū)商業(yè)發(fā)展期。

但總體來看,早期的社區(qū)商業(yè),還是以商業(yè)街區(qū)為主,以提供基本的生活類服務為特點,商業(yè)模式也較為簡單。直到2015年以后,社區(qū)商業(yè),開始作為一個獨立的商業(yè)概念,受到了越來越多的重視。

中國社區(qū)商業(yè)的現(xiàn)狀及問題

如前文所說,計劃經濟下的政府主導時期,中國社區(qū)商業(yè)的規(guī)劃和發(fā)展并未形成完全健全的體系。而轉入發(fā)展的中后期后,地產行業(yè)“快周轉”模式也影響了社區(qū)商業(yè)的發(fā)展模式,這使社區(qū)商業(yè)經歷了超常規(guī)的發(fā)展同時,也帶來了大量的問題,主要包括:

我國的社區(qū)商業(yè)缺乏與社區(qū)其他板塊的協(xié)同規(guī)劃,商業(yè)建設與人口導入之間的關系不清晰。經常出現(xiàn)商業(yè)建完了,人還沒有入住,或商業(yè)體量過大,但消費群不夠等情況。

我國的多數(shù)社區(qū)商業(yè)在前期缺乏明確的商業(yè)規(guī)劃及定位。在社區(qū)商業(yè)開發(fā)前期,很多開發(fā)商更多會考慮用地指標等硬性條件,但缺乏對社區(qū)商業(yè)本質的理解,以及對商業(yè)邏輯與產品之間關聯(lián)性的考慮,導致最終開發(fā)出來的產品與居民和商戶實際的需求不吻合。

我國的社區(qū)商業(yè)專業(yè)人才較為緊缺。社區(qū)商業(yè)對人才的復合能力和專業(yè)度有較高要求,其中涉及商業(yè)定位、規(guī)劃、招商、運營等方方面面。對此類人才的培育需要時間,然而房地產快速擴張以及‘高周轉’模式下,大多數(shù)以住宅為主營業(yè)務的開發(fā)商缺少對商業(yè)地產專業(yè)人才的儲備和培育。

缺少成熟的資本運作環(huán)境與退出機制。國內開發(fā)商,尤其以住宅為主營業(yè)務的社區(qū)商業(yè)開發(fā)商,負債率較高,資金成本也較高,需要快速的資金回現(xiàn)來保持健康的現(xiàn)金流。退出機制的不完善導致了這些開發(fā)商大多選擇以“散售”的模式來去化商業(yè)物業(yè)。這也在很大程度上影響了社區(qū)商業(yè)的良好運營。

由于中國國土面積廣闊,不同等級和區(qū)域城市發(fā)展狀況存在顯著差異,社區(qū)建設在全國各地區(qū)之間的發(fā)展極度不均衡。經濟發(fā)達地區(qū)整體商業(yè)供給階段性過剩,經濟欠發(fā)達地區(qū)的商業(yè)形態(tài)卻仍停留在低、亂、差的初階水平。這也造成社區(qū)商業(yè)在發(fā)展策略上的復雜性,增加了開發(fā)難度。

發(fā)達國家社區(qū)商業(yè)發(fā)展研究

上述的很多問題,需要解決,是一個龐大而系統(tǒng)的工作,我們可以從一些社區(qū)商業(yè)發(fā)展較為成熟的國家或地區(qū),來研究那些是我們可以借鑒的。

從國際上看,社區(qū)商業(yè)的國家發(fā)展模式,可以分為兩類。

政府主導型

政府主導型社區(qū)商業(yè)發(fā)展模式模式,是政府作為主導者,在整個社區(qū)及社區(qū)商業(yè)的建設中對土地規(guī)劃、產品定位以及綜合功能進行全方位的把控,這種模式的主要代表為新加披和香港。政府主導型社區(qū)商業(yè)的發(fā)展模式主要經歷了兩個階段:

社區(qū)建設的初期,商業(yè)環(huán)境和人口居住氛圍均不成熟,政府通過統(tǒng)一的開發(fā)運營,培育社區(qū)商業(yè)環(huán)境。以香港政府為例。香港政府以十年為一個階段,分階段、分步驟、有規(guī)劃、有計劃的推動大社區(qū)建設。這個階段政府在社區(qū)配套及社區(qū)商業(yè)的發(fā)展中扮演者主要角色。

之后,隨著社區(qū)建設不斷成熟,人們漸漸不再滿足于基本生活消費需求,消費升級的要求越來越強烈,政府此時將開發(fā)權逐步交給市場,由開發(fā)商開發(fā)建設功能更多元、業(yè)態(tài)更復合的社區(qū)商業(yè)產品,更好地服務社區(qū)居民。

市場主導型

市場主導型以市場機制為主導,發(fā)展商與居民等參與度更高并有更大的話語權,是一種自下而上的社區(qū)商業(yè)發(fā)展模式。:

歐美國家和日本社區(qū)商業(yè)的發(fā)展多起源于城市郊區(qū)化發(fā)展過程。隨著經濟發(fā)展、產業(yè)結構升級,大量就業(yè)人口涌入城市,城市中心趨于飽和,城市居民開始向郊區(qū)擴散,為郊區(qū)新建居住區(qū)居民服務的社區(qū)商業(yè)由此產生。

在這期間,政府主要發(fā)揮規(guī)劃指導作用。例如劃分各個功能區(qū),提供相應的公共服務等,但社區(qū)商業(yè)的發(fā)展,還是主要由市場調控。

一個良好的案例:社區(qū)商業(yè)的新加坡模式

新加坡一直被作為社區(qū)商業(yè)發(fā)展建設的典范,縱觀新加坡社區(qū)商業(yè)的發(fā)展建設,無論是從土地行政管理、商業(yè)布局規(guī)劃模式,還是資產管理和退出,參與社區(qū)發(fā)展和建設的各利益群體在各個環(huán)節(jié)中都表現(xiàn)出了高度的協(xié)同性。對新加坡社區(qū)商業(yè)發(fā)展的研究,可以從戰(zhàn)略層面給予非常有意義的參考。

下面,我們從新加坡社區(qū)商業(yè)的主要參與主體的職能與方式,來分析下為什么新加坡模式的特點。

1)政府:有效的管理著

政府功能1:宏觀規(guī)劃與布局

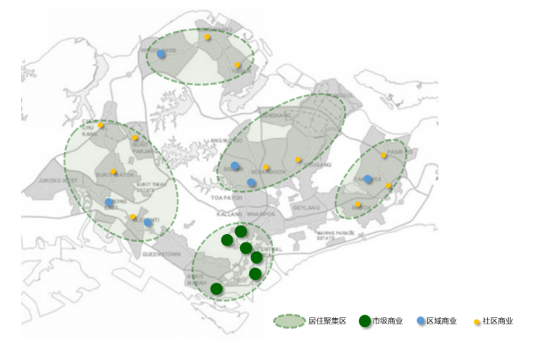

由于土地資源的稀缺,及城市范圍高度集約的特殊性,新加披政府在城市規(guī)劃及商業(yè)管控等方面做出了巨大努力。首先從城市規(guī)劃的角度,新加坡政府從市級商業(yè),區(qū)域商業(yè)以及鄰里中心幾個層級進行了系統(tǒng)的分類規(guī)劃,每一類商業(yè)都有對應的商圈,體量以及輻射人口的界定。

如下圖,藍色標記代表的市級商業(yè)主要集中在人口最集中的城市中心區(qū),而根據(jù)人口聚集區(qū)的分布,每個大的聚集區(qū)都有一到兩個區(qū)域級商業(yè),社區(qū)鄰里型商業(yè)則有規(guī)律的分布在各個聚集區(qū)內。這種模式既能使居民能得到最便利的全面的商業(yè)服務,又避免了商業(yè)的惡性競爭。

圖,新加坡市級商業(yè)、區(qū)域商業(yè)、社區(qū)商業(yè)分布,資料來源:《中國社區(qū)商業(yè)規(guī)范化研究》

政府功能2:公共設施與配套

除了宏觀規(guī)劃以外,新加坡政府對商業(yè)建設的管理與引導,還體現(xiàn)在有效的結合公共設施及配套方面。新加坡商業(yè)的布局,與地鐵及輕軌系統(tǒng)有著非常有機的結合,一方面,是結合軌道交通的延伸,圍繞站點進行合理的商業(yè)分布,同時根據(jù)站點周邊人口情況,商業(yè)規(guī)模也有相應的控制。另一方面,無論是地鐵,輕軌還是快速路系統(tǒng),都要求與商業(yè)進行無縫對接,以保證人流的導入。

圖,新加坡地鐵和社區(qū)商業(yè)分布,資料來源:《中國社區(qū)商業(yè)規(guī)范化研究》

綠地規(guī)劃也是新加披市政建設的另一個重要特點,政府制定了詳細的綠地指標以及綠化獎勵政策。規(guī)定每個鎮(zhèn)區(qū)中應有一個10公頃的公園;每個樓房居住區(qū),500米范圍內應有一個1.5公頃的公園;每千人應有0.4公頃的開放空間等硬性指標。同時,利用公共綠地自然形成的社區(qū)休閑中心進行商業(yè)布局, 并最大限度的利用綠地的景觀資源,提升商業(yè)的體驗性。

圖,社區(qū)商業(yè)Waterway Point與綠地景觀的結合,資料來源:團隊實地踏勘

政府功能3:社區(qū)生活公益配套

“鄰里中心模式”(Home by home),指根據(jù)社區(qū)物業(yè)的規(guī)模、類型和居住人口,配備相應的商業(yè)配套設施和社區(qū)生活服務功能,含社區(qū)文化娛樂、零售餐飲、圖書館、健身體育、就業(yè)指導、老齡人活動中心、醫(yī)療保健等多種項目,不以盈利為主要目的,由政府補貼,開發(fā)商或物業(yè)方進行集中經營與管理,這種模式保證了社區(qū)功能的復合與完整,同時,由于該類設施一般均與社區(qū)商業(yè)有著良好的結合,也為社區(qū)商業(yè)帶來了強制性的消費客流。

圖,社區(qū)商業(yè)Clementi熟食中心及社區(qū)商業(yè)Bedok mall餐飲中心,資料來源:實地踏勘

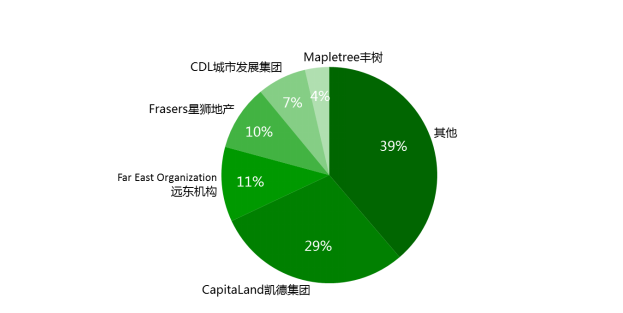

2)發(fā)展商:綜合能力的建設者

新加坡目前已建成集中式商業(yè)總建筑面積約300萬平方米。開發(fā)商的市場集中度極高,以凱德集團、遠東機構、Frasers等為首的幾大開發(fā)商占據(jù)了六成以上的市場份額(圖7)。其中不乏國有資產參股或控股的公司,保證了政府規(guī)劃愿景的完成度。

圖,新加坡大型開發(fā)商市場份額,資料來源:網絡

其中,社區(qū)商業(yè)類項目的持有者主要以凱德集團、CDL、Frasers、Lendlease等開發(fā)商為主(圖8)。與美國的采取的房地產投資、開發(fā)、物業(yè)經營等各方面業(yè)務高度分化、互相獨立的“專業(yè)化模式”不同,新加坡的地產開發(fā)管理呈現(xiàn)“全過程開發(fā)模式”,即形成以開發(fā)商為中心的一條縱向的產業(yè)鏈,從拿地、開發(fā)、賣房、經營,均由一家開發(fā)商獨立完成。

圖,新加坡社區(qū)商業(yè)的主要開發(fā)商及代表項目,資料來源:網絡

在某一片區(qū)由某個發(fā)展商獨立主導開發(fā),也是新加坡商業(yè)體系開發(fā)的一個特點。以裕廊東Jurong East地鐵站附近的商業(yè)布局為例,Westgate、Jcube、IMM都是凱德集團旗下商業(yè)物業(yè)。這種模式的優(yōu)勢是發(fā)展商可以根據(jù)物業(yè)情況進行差異化的定位,避免了惡性競爭。

圖,裕廊東Jurong East地鐵站周邊商業(yè)設施情況,資料來源:網絡、實地踏勘

3)資本方:有效的金融合作者

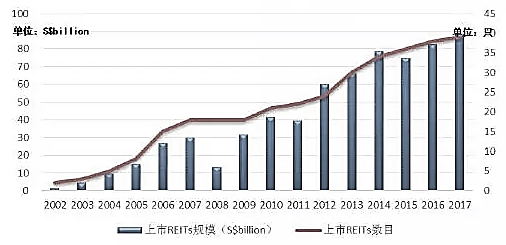

新加坡的地產金融體系非常發(fā)達,以‘國家信托基金’為主體,結合大量的房地產信托基金,構成了商業(yè)物業(yè)從投資到退出全過程資本體系。

新加坡是亞洲繼日本之后第二個推出REITs的國家,也是亞洲第二大REITs市場。截止2017年3月,新加坡交易所存續(xù)39支REITs,存續(xù)規(guī)模849.2億新元。(圖10)

圖,新加坡REITs市場的發(fā)展,資料來源:彭博數(shù)據(jù)庫、中債資信整理

而得益于合理并具備前瞻性的整體規(guī)劃,新加坡商業(yè)往往都會有良好的財務表現(xiàn),也保證了商業(yè)地產經常可以取得較高的年化收益,這也進一步推動的資產證券化的發(fā)展。

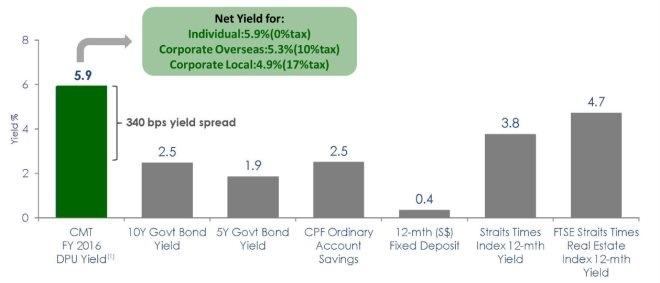

例如新加坡的第一支REIT——凱德商用新加坡信托(CapitaLand Mall Trust),目前CMT旗下目前共16個商業(yè)物業(yè)的總建筑面積達到53.8萬㎡,其中包括Westgate、Bedok Mall、Bugis Junction等社區(qū)商業(yè)類物業(yè)。去年全年吸引了超過3.5億購物人流。

通過REITs結構,凱德集團可以不斷將成熟商業(yè)項目注入套現(xiàn),減少商業(yè)項口中的資金沉淀,加速資本的高效流動,充分提高資金利用率。通過合理的資產組合和成熟的公開交易平臺,CMT可以獲得遠遠優(yōu)越于市場其他投資產品(5-10年國債、銀行儲蓄等)的年化收益(圖12),投資者得到了合理的投資收益。

圖,CapitaLand Mall Trust 2017第一季度收益與其他投資品類之間的比較,資料來源:官網,Bloomberg,Central Provident Fund Board, Monetary Authority of Singapore

4)屬地居民:積極的參與者

新加坡的社區(qū)設有完善的組織體系來保障居民的利益反饋能夠到達相關機構。新加坡社區(qū)組織的活動范圍以選區(qū)為基本單位。這一層次上的社區(qū)組織是“公民咨詢委員會”和“居民聯(lián)絡所管理委員會”,其中公民咨詢委員會是主要的社會組織,它在選區(qū)層次上組織、領導和協(xié)調社區(qū)事務,負責把居民的需要和問題反映給政府,并把政府的有關活動安排和政策信息傳達給居民。

作為社區(qū)商業(yè)消費閉環(huán)中的終端使用者,新加坡居民在社區(qū)商業(yè)中的消費頻率極高,而居民對于社區(qū)商業(yè)的有效反饋,也促進了社區(qū)商業(yè)的不斷升級。從這個角度上,社區(qū)居民也是社區(qū)商業(yè)發(fā)展最重要的參與者之一。

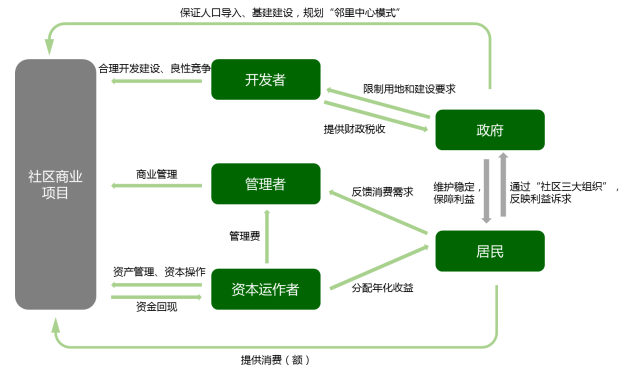

社區(qū)的協(xié)同治理理論在新加坡社區(qū)商業(yè)建設中得到了很好的實踐,如下圖所總結,各利益方各司其職,共同構成社區(qū)商業(yè)利益共同體系統(tǒng),維護社區(qū)商業(yè)的生態(tài)發(fā)展。

圖,社區(qū)商業(yè)的利益共同體系統(tǒng)在新加坡的實踐,資料來源:《中國社區(qū)商業(yè)規(guī)范化研究》

新加坡的社區(qū)商業(yè)發(fā)展歷程告訴我們,社區(qū)商業(yè)并不是一個簡單的商業(yè)體,而要依托于社區(qū)的發(fā)展和建設,它既是社區(qū)功能的補充者,也是社區(qū)發(fā)展的參與者,所以,討論社區(qū)商業(yè)的發(fā)展,不僅要考慮商業(yè)邏輯,還要更多的考慮作為社區(qū)鏈接的重要環(huán)節(jié),社區(qū)商業(yè)能起到的社會作用。

發(fā)達國家社區(qū)商業(yè)發(fā)展的啟示

1) 圍繞城市群的擴張路徑進行更合理的規(guī)劃

城市擴張是促使社區(qū)及社區(qū)商業(yè)發(fā)展的主要原動力。城市擴張帶動出了新區(qū)域的發(fā)展,新區(qū)域通過公共交通與城市群落中的核心區(qū)域接駁,而社區(qū)商業(yè)的發(fā)展,一般會圍繞這種擴張有序進行。

近年來,我國重點城市的外溢強度不斷加大,城市群的特征不斷顯現(xiàn)。有學者指出,目前,中國有70%的人口生活在城市群中。同時軌道交通等公共設施的快速發(fā)展擴大了核心城市的輻射范圍。圍繞城市地域與功能擴張,會帶來大量的社區(qū)商業(yè)的需求,但需要控制商業(yè)發(fā)展的節(jié)奏與周期。

2) 采取清晰的發(fā)展模式

相對于我國社區(qū)商業(yè)發(fā)展的隨意性,發(fā)達國家的社區(qū)商業(yè)發(fā)展更加有系統(tǒng)性。社區(qū)商業(yè)的發(fā)展模式既關系到政府的整體規(guī)劃與公共配套,也涉及到開發(fā)商自身的資金成本、商業(yè)模式以及運營管控能力等,同時還受到開發(fā)商的財務要求和在集團業(yè)務板塊中的地位等多重因素的影響,所以無論是政府還是發(fā)展商都必須對社區(qū)商業(yè)有清晰的理解,并能建立一套合理完善的發(fā)展策略。

3) 合理的入市策略

無論政府主導還是市場主導,社區(qū)商業(yè)都應有符合市場邏輯的入市策略。這個策略包括與社區(qū)發(fā)展進程的協(xié)同、與人口導入的配合、以及合理的產品定位設計等各個方面,目前我國的社區(qū)商業(yè)還相對粗放,早期多以銷售型街區(qū)為主,近年來雖然出現(xiàn)了一些集中型物業(yè),但項目同質化與特色性并不是非常突出,這方面可以借鑒一些發(fā)達國家和地區(qū)的經驗。

4) 關注功能的復合和活動的集聚

以香港為例,在大社區(qū)建設的初期,社區(qū)商業(yè)最開始作為基本社區(qū)配套設施出現(xiàn)。為了更好的接收群眾的訴求和意愿。社區(qū)商業(yè)在某種程度上也承擔了’‘活動中心”的作用,除了是社區(qū)成員溝通交流的場所以外,還起到了社區(qū)文化和價值觀培育的作用。到了大社區(qū)發(fā)展的后期,已經分不清是文化培育了商業(yè)還是商業(yè)影響了文化。與之相比,我國的社區(qū)商業(yè)更多的注重于消費功能,而對社區(qū)活動以及社區(qū)交流等方面重視不夠,實際上,社區(qū)商業(yè)中心,應該是一個社區(qū)文化的載體,并推動社區(qū)在精神層面的建設。

5)建立體系化的管控系統(tǒng)

針對社區(qū)商業(yè),各利益相關方需要建立一套體系化的管控系統(tǒng)。這套管理系統(tǒng)在政府層面要對社區(qū)商業(yè)的發(fā)展有明確的規(guī)劃與認知,在企業(yè)層面要有完善的發(fā)展體系,包括開發(fā)策略、商業(yè)板塊的組織體系、項目層面的考評體系、招商運營管控體系等嗎,一套完整的,行之有效的管理系統(tǒng),才能保證社區(qū)商業(yè)更加可持續(xù)的發(fā)展。

6)鼓勵打開資產證券化渠道

社區(qū)商業(yè)本身具備良好的金融屬性,成熟的資產運作環(huán)境會加速其發(fā)展,如美國、香港、澳洲等地的運作模式。但由于目前國內資產證券化市場尚未完全打開,并且社區(qū)商業(yè)發(fā)展仍然不夠規(guī)范化,社區(qū)商業(yè)的物業(yè)價值和租金估算體系尚不健全,社區(qū)商業(yè)的資產化依然有很長一段路要走。

《熙領月刊》獲取方式:直接添加小編微信:19921827095 咨詢

參考文獻

[1]. Rhodes R A W, Marsh D. Policy networks in British politics: a critique of existing approaches[J]. Policy networks in British government, 1992: 1-26.

[2]. Habermas J, Habermas J. The Theory of Communicative Action: Part 1: Reason and the Rationalization of Society [M]. Beacon press, 1984.

[3]. Ansell C, Gash A. Collaborative governance in theory and practice[J]. Journal of public administration research and theory, 2008, 18(4): 543-571.

[4]. 尼克?蓋倫特、史蒂夫?羅賓遜.鄰里規(guī)劃——社區(qū)、網絡與管理[M]. 中國建筑工業(yè)出版社, 2014.

[5]. 潘澤泉. 行動中的社區(qū)建設:轉型和發(fā)展[M]. 中國人民大學出版社, 2014.

[6]. 滕尼斯. 共同體與社會[M]. 北京商務印書館, 1999.

[7]. 李定珍. 中國社區(qū)商業(yè)概論[M]. 中國市場出版社, 2004.

[8]. 沈萌萌. 社區(qū)商業(yè)的理論與模式[J]. 城市問題, 2003(2):40-44.

[9]. 王曉玉. 國外社區(qū)商業(yè)發(fā)展的理論與實踐[J]. 上海經濟研究, 2002(11):68-73.

[10]. 魏娜. 我國城市社區(qū)治理模式:發(fā)展演變與制度創(chuàng)新[J]. 中國人民大學學報, 2003, 17(1):135-140.

[11]. 吳光蕓, 楊龍. 社會資本視角下的社區(qū)治理[J]. 城市發(fā)展研究, 2006, 13(4):25-29.

[12]. 任趙旦, 王登嶸. 新加坡城市商業(yè)中心的規(guī)劃布局與啟示[J]. 現(xiàn)代城市研究, 2014 : 39-47.

發(fā)表評論

登錄 | 注冊