跨界的“陷阱”,茅臺、李寧都入坑了

茅臺賣冰淇淋,李寧做咖啡,萬達開奶茶店……傳統企業跨界新消費的趨勢愈演愈烈。雖然已有品牌效應、規模效應等優勢,但隔行如隔山,跨界的生意真的好做嗎?

繼李寧注冊“寧咖啡”商標,在線下門店內售賣咖啡,以及萬達注冊“萬茶”商標,入局茶飲賽道之后,又一傳統產業巨頭盯上了新消費賽道。

5月19日,茅臺的第一家冰淇淋店在遵義茅臺國際大酒店的大廳內開業,其所售賣的產品均加入了茅臺酒,每份售價39元,“醬香型冰淇淋”也在社交平臺上引發了熱烈的討論。

“當前經濟下行壓力增大,企業主業受到多重因素沖擊,成長失速,為了緩解主業成長失速對企業發展的負面沖擊,(企業)紛紛考慮跨界尋求新的增長突破。”香頌資本執行董事沈萌表示。

而奶茶、咖啡、茶飲等賽道進入門檻低,模式易復制,規模擴張簡單,周轉期較短,因此風險相對小,這使得它們成為了傳統企業探索新業務最常見的物種。

不過,盲目做新業務的跨界,也將面臨新的考驗——若擠入了已是“紅海”的新賽道競爭中,短期內很難做出優勢,并且當業務的戰線拉長,對主業而言亦是負擔,容易造成資源分散、難以堅持度過前期困難等問題。

“很多新風口看起來有非常好的前景,其實是一個陷阱,”中國食品產業分析師朱丹蓬告訴全天候科技,“如果它的主業不強,做副業把戰線拉太長,就會出現太多的問題。”

發展跨界業務,無論是茅臺,還是李寧、萬達,或許都需要慎之又慎。

1

跨界“混搭”愈演愈烈

茅臺這次推出的冰淇淋共有原味、香草、提拉米蘇三種口味,每個冰淇淋中都加入了一定量的茅臺酒,據中新財經報道,其牛奶與酒的比例為:每1kg牛奶摻入50g 53度飛天茅臺。

因為有酒精含量,官方也出面回應稱:茅臺冰淇淋目前不對未成年人銷售,并建議食用后不開車。

據了解,茅臺冰淇淋是茅臺與蒙牛合作推出的產品,目前,預包裝產品預計將在5月29日推向貴陽市場,并逐漸向全國鋪開。消費者可以在“i茅臺”APP上下單,通過冷鏈配送,其他城市消費者也有機會買到茅臺冰淇淋。

在未來,茅臺的經銷商還可以開冰淇淋的加盟店。

酒企跨界做冰淇淋實際上并不是茅臺的首創。早在2019年,瀘州老窖就曾與鐘薛高合作推出“斷片”雪糕,首日銷量超過了1000份。此外,喜茶也曾推出過五糧液冰淇淋。

不僅是酒企,在去年8月,五菱宏光還推出過三款汽車外形的冰淇淋產品,主要用作門店夏日宣傳引流的工具。

從研發的角度來看,冰淇淋的研發成本并不高,企業與蒙牛、伊利等乳企合作,往往只需要借出IP以及提供少量的原料,即可完成量產。并且,冰淇淋的外形能夠與品牌符號相融合,這也使得它容易滿足企業的宣傳需求。這也是在跨界的選擇上,冰淇淋格外受歡迎的原因。

而在冰淇淋之外,奶茶、咖啡賽道也是兩個熱門的選項。

就在上個月,萬達集團注冊多個“萬茶”商標。萬達電影在投資者互動平臺上表示,“萬茶”是公司2019年底推出的自有品牌影院特飲項目,目前在公司140家左右下屬影院內銷售。

“萬茶”的品牌名由來已久,在2019年,萬達在廣州增城萬達影城開出了首家“萬小茶”奶茶店。而后,萬達又與COSTA推出融合模式——萬茶與COSTA快選融合店,并快速在全國多家萬達影院中鋪開。

在跨界咖啡業務上,最近備受關注的是李寧開始在門店內提供咖啡服務的消息。天眼查數據顯示,李寧體育(上海)有限公司申請注冊“寧咖啡NING COFFEE”商標。

李寧回應媒體稱,公司關注零售終端的消費者購買體驗,希望通過優化店內服務,提升顧客在購物時的舒適度和體驗感。在店內提供咖啡服務,將是李寧針對零售終端消費體驗環節的一次創新嘗試。

從當前來看,咖啡只是到店消費時的附加服務。有李寧店員表示,“咖啡飲用目前不對外營業,來店顧客購買商品達到499元后可以贈飲一杯”。且當前僅有大店能夠提供咖啡,而多數面積較小的店鋪暫無此項服務。

由此來看,短期內,咖啡業務或不直接為李寧創造商業收入。

而對咖啡的布局,中石油、中石化走的更早,且步邁得更大。

在2018年,中石油成立了昆侖好客咖啡,開始在旗下的便利店設現磨咖啡。據咖門報道,當前其咖啡店超過了120家,有零售咖啡的門店則超過了8000家,2021年其咖啡產品銷售總額超過了1億元。

中石化則在2019年推出了“易捷咖啡”,為了契合加油站場景,“易捷咖啡”推出了獨有的菜單:92#(黑白咖啡)、95#(時尚特飲)、98#(精品系列),還被網友調侃為“石油咖啡”。

圖片來源:中石化官方公眾號

在今年2月,中國郵政也跨入了咖啡賽道,在廈門開了它在全國的首家“郵局咖啡”。運營模式上,郵局咖啡與郵氧的茶類似,均是由中國郵政與第三方公司合作運營。

“郵氧的茶”則由中國郵政去年推出,一度登上了熱搜,引發了行業內外討論。彼時有媒體推測,若奶茶店在郵政的營業點鋪開,其下5.4萬個營業點,一旦鋪開便是全國第一,或將成為喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等品牌強有力的競爭對手。

但截至5月25日,據大眾點評顯示,目前全國郵氧的茶僅有5家,其評分僅在3.7-4.1之間,預當時的推測相差甚遠。

作為互聯網巨頭的字節跳動,對茶飲賽道的關注也由來已久。在去年,字節在抖音推出了“桃源玉葉”的茶飲品牌,投資了長沙本土茶飲品牌“檸季”,還注冊了 “字節茶”“ByteTea”等商標。在今年5月,又有消息稱,字節跳動正在北京組建食品飲料團隊,而產品主要為新式茶飲。

不僅中國郵政、字節跳動,飲料巨頭娃哈哈、王老吉等也早已在這一“風口”上探究一番。

2

為何要跨界?

奶茶、咖啡、冰淇淋為什么會成為跨界熱門選項?

從商業模式上看,奶茶、咖啡、冰淇淋行業的進入門檻低,模式易于復制,規模擴張簡單。作為消費品,其周轉期更短,相比之下投入成本更低,也因此風險相對小,容錯率更高。

并且,這些業務符合新生代的核心需求。

“整個新生代的核心需求,已經成為了產業端擠破頭要去投的領域。而奶茶、咖啡、冰淇淋,都是新生代參與度最高的,消費頻次最高的品類。”朱丹蓬說。

除了高消費頻次,冰淇淋、咖啡、奶茶還有相對低客單價特征,對于傳統企業而言,也是擴大觸達人群的低門檻選擇。

以冰淇淋為例,業內人士認為,茅臺做冰淇淋業務,相比于以此提高營收,茅臺更主要的目的在于與年輕人互動。

根據咨詢機構羅蘭貝格發布的數據,中國30歲以下消費者對酒類的消費,白酒僅占8%,遠低于啤酒、葡萄酒、預調酒等低度酒飲。并且,在許多消費者眼中,茅臺的收藏價值、投資價值遠遠高于飲用價值,年輕群體更甚。

對茅臺而言,以產品來觸達年輕群體已經越來越有必要。

事實上,茅臺也一直在嘗試貼近年輕人。在2019年,茅臺推出悠蜜·藍莓精釀,切入果酒賽道。但從售價上看,這款酒在京東茅臺自營旗艦店的售價為279元,比起同類的果酒,售價依然偏高。

相比之下,39元的茅臺冰淇淋,不僅噱頭響亮,也把消費門檻進一步降低。

另一方面,茅臺的預包裝冰淇淋將在“i茅臺”APP上銷售,這或許也有為“i茅臺”APP吸引用戶的打算。

李寧在門店內咖啡服務,則一定程度上是拯救線下門店的一種探索。

在銷售渠道上,2019年-2021年,李寧國內線下銷售額在總銷售額中的占比為75.6%、70.5%、70.3%,呈逐年下降趨勢;線上渠道銷售占比同期為22.5%、28%、28.4%,逐年上升。

而在線下銷售占比下降的同時,李寧的門店數量卻在連年增長。截至2021年底,李寧包括經銷商在內共有7137家門店,這也意味著其線下單店的坪效正在變得越來越低。

在2021年財報中,李寧表示年內公司繼續優化渠道建設和布局,聚焦購物中心大店,持續推動旗艦店等高效大店落地,同時持續推行店鋪結構優化,加速處理虧損、低效和微小面積店鋪。

而要提高線下效率,吸引消費者到店消費,便需要提高門店的服務。

不同于茅臺和李寧,萬達影院當前的業績壓力更大。

在2019年、2020年,萬達電影的營業收入分別為154.35億元和62.95億元,凈利潤則分別為-47.22億元、-68.41億元;2021年才得以扭虧為盈,凈利潤約1.06億元。

但在2022年,受疫情的影響,萬達影院今年一季度的業績再陷入低谷,據其財報,其一季度凈利潤0.45億元,同比下降91.42%

而另一方面,在萬達電影過去幾年的財報中,商品和餐飲銷售收入始終占據前三位置,在2021年其毛利率達63.49%。

利用閑置的電影院空間,發展奶茶業務,既能將線下空間優勢轉化為商業收益,在行業不景氣之時,奶茶堂食、外賣等還能夠為影院增加營收。

只是新茶飲賽道早已是一片紅海,奶茶品牌能為萬達電影帶來多少增值收益,還是未知數。

3

新業務的陷阱

實際上,在企業跨界新業務上,已經有成功的案例。

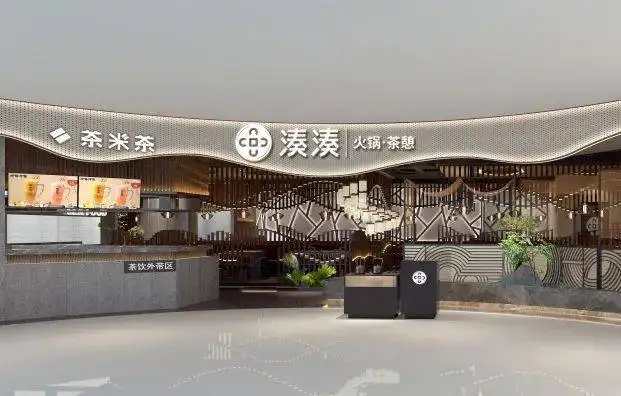

以呷哺呷哺為例,其在2016年推出了子品牌“湊湊”,率先試水“火鍋+茶飲”的休閑體驗業態,多款奶茶走紅網絡,而湊湊的火鍋業務也在此帶動下迅速發展起來。在呷哺呷哺業務受挫的當下,湊湊及其衍生出的奶茶品牌,也被視為一張重要王牌。

而在湊湊之后,火鍋+奶茶也被行業效仿,海底撈在服務中也加入了自助奶茶。

但相比之下,跨界成功的案例仍然相對較少。

沈萌告訴全天候科技:“而且要么是企業孤注一擲、破釜沉舟,要么是進入競爭相對較弱的行業、可以憑借自身積累的資金優勢快速強勢搶奪份額。”

例如,在呷哺呷哺打造“奶茶+火鍋”的休閑體驗業態相對成功,是因為占了行業首發的優勢,且彼時茶飲行業的競爭并不激烈,喜茶、奈雪的茶等品牌均還未崛起。

而在當前,企業布局跨界業務,往往只看到自己具備一定的成本優勢,比如原有的門店網絡、原有的品牌影響力,以及目標消費業務當前人均消費量較低等因素,但真正的消費需求與競爭程度也不該被忽視。

從賽道競爭上看,無論是咖啡、茶飲,還是冰淇淋,競爭都已經到了白熱化階段。

有數據顯示,在2018年我國冰淇淋線上的品牌數量僅為60家左右。而到了2021年8月,已增長到了300多家。

在過去,伊利、蒙牛、哈根達斯等國內外巨頭牢牢掌控著國內低、中、高端的冰淇淋市場。但隨著鐘薛高、奧雪等新消費品牌的興起,雪糕市場也迎來了風云變幻。

幾乎每隔一段時間,就有爆款冰淇淋走紅網絡,從最初的“雙黃蛋”、“椰子灰”,到“芝芝桃桃”,沒有哪一款能夠長盛不衰。茅臺冰淇淋雖然短時間引爆了流量和話題,但想要將熱度持續下去,并不是一件容易的事情。

在茶飲賽道,截至2021年底,新茶飲門店規模37.8萬家,連鎖化率達36%。這其中有2萬家門店的蜜雪冰城,也有1.2萬家門店的coco,4500家門店的古茗,以及4200家門店的茶百道。還有兩家備受資本追捧的喜茶、奈雪的茶。

在激烈的競爭,以及前期盲目的擴張下,從去年年底開始,降價、關店、裁員、持續虧損等一系列事件,已經在新茶飲的頭部企業上演。

在此背景下,跨界茶飲真的可以殺出一條“血路”嗎?這還需要時間來回答。

咖啡賽道的競爭更甚,星巴克、瑞幸屹立不倒,MANNER、Seesaw、Mstand、Tims等品牌也紛紛拿到融資,奮勇直追。李寧若是想以咖啡業務創造直接商業收益,可能還有很長的路要走。

圖片來自:李寧官方微博

就如朱丹蓬所說,很多新風口看起來有非常好的前景,其實是一個陷阱。資源分散、難以堅持度過前期困難等都將成為新問題。

曾經,乳業巨頭伊利也嘗試跨界。在2019年8月,伊利通過收購阿爾山市水知道礦泉水有限公司(現已更名為“阿爾山伊利天然礦泉飲品有限責任公司”),正式涉足礦泉水市場。

依托于伊利的經銷網絡、銷售渠道,推出礦泉水產品本應不是難事。但事實并非如此,伊利的礦泉水業務進展并不如預期,據其2021年財報,該商譽所在的資產組可收回金額低于包含商譽的資產組的賬面價值,經過減值測試,本期對該商譽計提減值5526萬元。

隔行如隔山,即便擁有線下門店資源、渠道優勢,亦或是其他優勢,傳統企業跨界進入新行業,依然會面臨新挑戰,而市場也不會給予太多的摸索試錯機會。

發展跨界業務,無論對于怎樣體量的行業巨頭來說,都是摸著石頭過河,每走一步,必須慎之又慎。

發表評論

登錄 | 注冊