瘋狂擴張的十元店,停在2020年

7月13日,名創(chuàng)優(yōu)品正式登陸港交所。

名創(chuàng)優(yōu)品曾于2020年10月在美國紐約證券交易所上市,此次回港采用的是“雙重主要上市”。“雙重主要上市”是指兩個資本市場均為第一上市地,假若在其中一個上市地退市,不會影響到另一個上市地的上市地位。

雙重主要上市的原因無需贅述。今年以來,美國證監(jiān)會(SEC)將多家在美上市的中國公司列入“預(yù)摘牌名單”,回歸港股并尋求雙重主要上市已成為中概股抵御美股退市風(fēng)險的主流方式。

名創(chuàng)優(yōu)品尚未被美國證監(jiān)會列入名單,提前應(yīng)對風(fēng)險的做法無可厚非,但也透露出名創(chuàng)優(yōu)品當(dāng)前所面臨的困境。

2020年,名創(chuàng)優(yōu)品上市后風(fēng)頭無兩,市值沖破百億美元,并與泡泡瑪特、完美日記一起引領(lǐng)了新消費的熱潮。但2021年以來,名創(chuàng)優(yōu)品的關(guān)鍵詞只剩下“跌跌不休”,當(dāng)前美股總市值僅剩21億美元。

崛起于電商時代的線下連鎖品牌,買不了吃虧也買不了上當(dāng)?shù)男聲r代十元店,已經(jīng)不再是一門好生意了嗎?

01

反向循環(huán)

作為精裝版十元店,名創(chuàng)優(yōu)品的擴張之路上從不缺少質(zhì)疑:偽日系、碰瓷、抄襲、廉價劣質(zhì)。

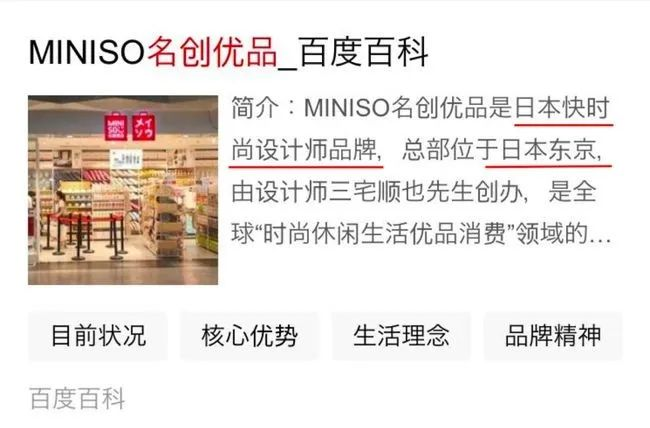

形似優(yōu)衣庫、神似無印良品的門店設(shè)計,只聞其名、不見其人的“共同創(chuàng)辦者”日本設(shè)計師三宅順也,MINISO名創(chuàng)優(yōu)品雖然從誕生起就以“日本快時尚設(shè)計師品牌”的身份自居,骨子里卻是地地道道的中國制造。

對于質(zhì)疑,名創(chuàng)優(yōu)品向來不多解釋,畢竟“愛逛雜貨店”寫在人類基因里的,沒有什么問題是新開幾家門店不能解決的。

截至2021年底,名創(chuàng)優(yōu)品已進入全球約100個國家和地區(qū),全球門店超過5000家。

名創(chuàng)優(yōu)品曾在2019年初立下中期戰(zhàn)略目標(biāo),計劃到2022年擴張至上萬家門店,覆蓋100個國家和地區(qū),并實現(xiàn)千億營收。

但2020年上市之前的招股書顯示,當(dāng)時名創(chuàng)優(yōu)品的門店數(shù)量是4200家。2020年上半年,創(chuàng)始人葉國富曾公開宣布,疫情過后,實現(xiàn)全球開店翻番,年內(nèi)計劃新開1200家店。

港股上市的招股書則顯示,當(dāng)前名創(chuàng)優(yōu)品的門店總數(shù)是5045家。盡管數(shù)量仍在增長,但增速已經(jīng)大幅放緩,“百國千億萬店”的目標(biāo)已經(jīng)進入瓶頸期,而門店數(shù)量,又恰好是名創(chuàng)優(yōu)品發(fā)展的關(guān)鍵之一。

名創(chuàng)優(yōu)品在招股書中明確表示,擴張門店網(wǎng)絡(luò)的能力是收入增長的一個關(guān)鍵驅(qū)動因素。然而,名創(chuàng)優(yōu)品的業(yè)績表現(xiàn)卻難以自圓其說。

公開數(shù)據(jù)顯示,2015年至2018年,名創(chuàng)優(yōu)品的營收分別為50億元、100億元、120億元、170億元。

2019財年-2021財年,名創(chuàng)優(yōu)品營收分別為93.9億元、89.8億元、90.7億元。2022財年中期營收54.3億元,估計全年僅略高于100億元。

營收增長停滯,凈利潤更是連續(xù)虧損。財報數(shù)據(jù)顯示,截至2019年、2020年及2021年財政年度,名創(chuàng)優(yōu)品分別虧損2.94億元、2.60億元和14.29億元,3年累計虧損近20億元。

千億萬店的目標(biāo)中,萬店目標(biāo)完成一半,千億目標(biāo)僅完成十分之一。開店沒能成為營收增長的驅(qū)動力,反而是限制營收的關(guān)鍵因素,名創(chuàng)優(yōu)品所希望的良性循環(huán)正在反向運轉(zhuǎn)。

其中最關(guān)鍵的矛盾在于,快速開店并以規(guī)模效應(yīng)帶動盈利水平的模式形成之前,由于新店數(shù)量增長過快,單店收入不增反降,影響了盈利能力。

財報數(shù)據(jù)顯示,2019年開始,名創(chuàng)優(yōu)品的整體單店收入連續(xù)3年負(fù)增長。2019-2020財年,名創(chuàng)優(yōu)品的單店收入從270萬元降至220萬元,下滑了19.8%。在2020-2021財年,該數(shù)字又繼續(xù)下滑11.3%,降至190萬元。

單店收入下降,進而引發(fā)了其他矛盾。

其一,加盟商盈利難。

根據(jù)公開資料,加盟名創(chuàng)優(yōu)品需支付三筆費用:8萬元的加盟費,75萬元的貨品保證金,以及56萬元的裝修預(yù)付款。

開店之后,加盟商可以獲得38%(食品類是33%)的銷售收入,其余收入要交給名創(chuàng)優(yōu)品。

也就是說,名創(chuàng)優(yōu)品可以在新店加盟時獲得一筆高于百萬元的收入,加盟店銷售額的近六成,也是名創(chuàng)優(yōu)品的收入。

但這種“加盟費+保證金+分賬”的模式如同獨木橋,唯一的支撐就是名創(chuàng)優(yōu)品的品牌力,加盟商要獨自面對單店收入下降的風(fēng)險,但這其實是整個品牌的困境。

其二,成本增長。

快速擴張中的開店成本被加盟商承擔(dān),名創(chuàng)優(yōu)品的成本壓力主要來自存貨成本。招股書顯示,名創(chuàng)優(yōu)品的存貨成本占總成本的比例長期高于98%,2019年和2020年甚至達(dá)到100%。

更重要的是,反向循環(huán)的難題暫時無解,明知是“慢性毒藥”,也只能寄希望于它的長期療效。

名創(chuàng)優(yōu)品的收入來自于商品銷售收入、加盟管理服務(wù)費及其他三部分,其中,向加盟商收取的加盟管理服務(wù)費是支撐名創(chuàng)優(yōu)品營收的重要板塊,這也使得名創(chuàng)優(yōu)品的業(yè)績增長依賴門店數(shù)量擴張,以此提高加盟管理服務(wù)費。

在找到新的增長點之前,名創(chuàng)優(yōu)品只能繼續(xù)開店換取規(guī)模優(yōu)勢,但規(guī)模優(yōu)勢總有天花板。當(dāng)?shù)赇伕采w率達(dá)到飽和,新增門店要面臨對手和隊友的雙重競爭。

在電商高歌猛進的時代背景下,名創(chuàng)優(yōu)品的實體店卻得以逆向生長,最終做成了“賣店”的生意。曾經(jīng)的高調(diào)與如今的窘迫,都得從創(chuàng)始人的性格說起。

02

敢說敢做

“我為什么看不起阿里巴巴?它沒有做到品質(zhì)把控,也沒做到價格把控,只是搭個平臺,不管貨品質(zhì)量怎么樣,賣多少錢阿里也不管。”

在公開場合叫板阿里的人并不多見,被稱為“葉大炮”的葉國富算一個。

葉國富不止一次叫板馬云,以“廣州阿富”的名義。

2012年,馬云和王健林有過一次賭約,10年后,如果電商在中國零售市場份額占50%,王健林就給馬云一個億,如果沒到,馬云給王健林一個億。

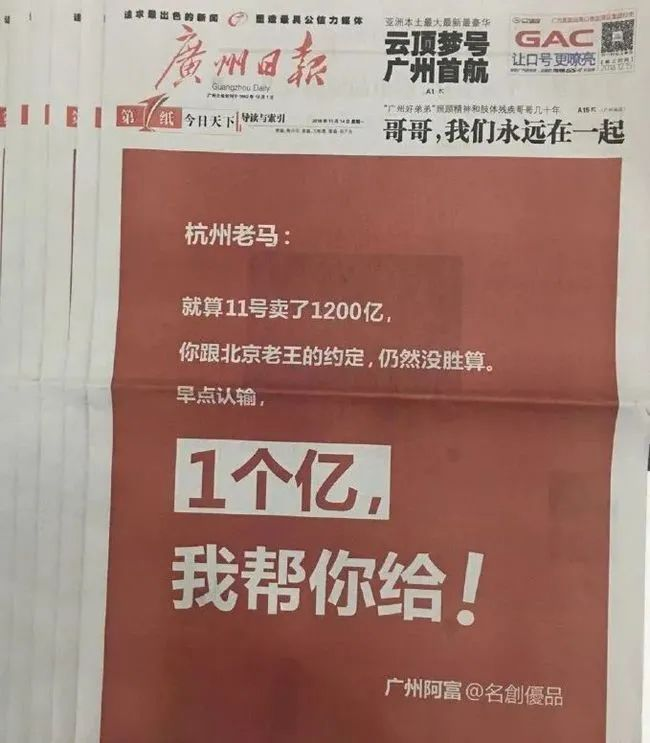

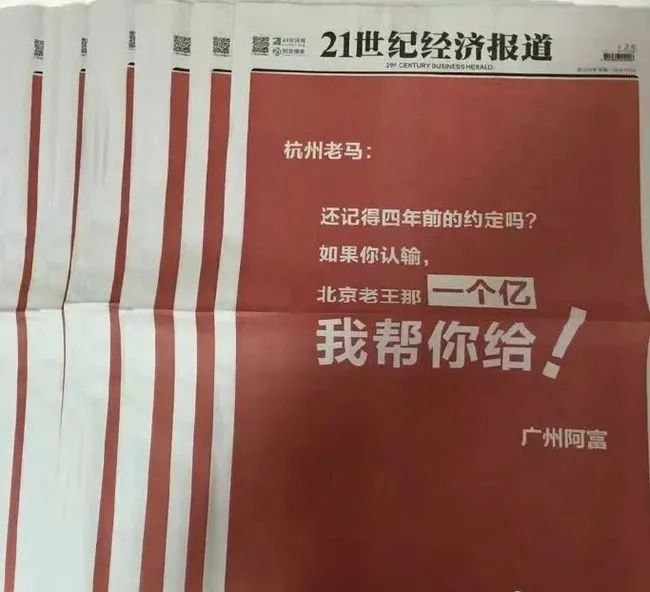

2016年11月16日,《都市快報》《廣州日報》《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》頭版上頻繁出現(xiàn)類似的大字:“1個億,我?guī)湍憬o!”收件人“杭州老馬”顯然是指馬云,落款處的“廣州阿富@名創(chuàng)優(yōu)品”,則是葉國富。

雖然賭約還有6年才到期,但這些廣告出現(xiàn)時,正是馬云拋出“新零售”概念的時候。他屢次強調(diào),“純電商時代很快就會結(jié)束,未來只有新零售。”

新零售講究線上與線下的結(jié)合,電商轉(zhuǎn)攻線下,線下零售業(yè)巨頭名創(chuàng)優(yōu)品的創(chuàng)始人葉國富公開叫板,從時間上看非常合理。

“敢怒敢言”與“碰瓷營銷”之間,從來都沒有清晰的界限。

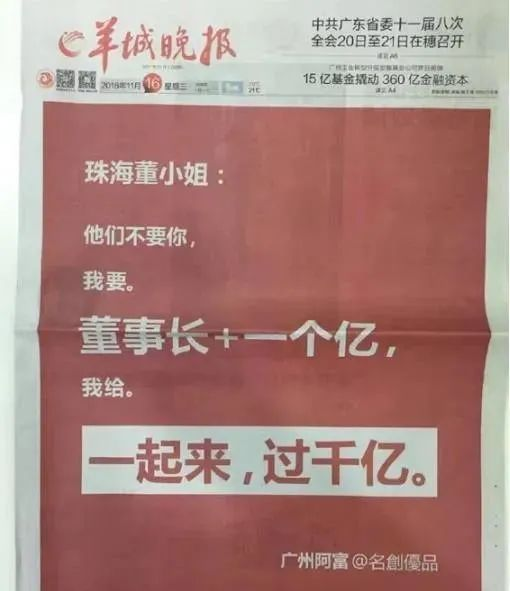

兩天后,廣州阿富在廣州《羊城晚報》頭版上喊話董明珠:“董事長+一個億。一起來,過千億。”

雖然這些公開喊話都沒得到對方的回應(yīng),但其實都透露出了名創(chuàng)優(yōu)品的核心打法:碰瓷。而“葉大炮”的氣質(zhì)里,當(dāng)然也藏著他走過的路,讀過的書和愛過的人。

1998年,年僅21歲的葉國富因為拖欠學(xué)費沒有拿到中專畢業(yè)證,他瞞著父母,坐上了南下廣東的火車。

三個月后,葉國富找到了第一份工作:鋼管廠的業(yè)務(wù)員。他只干了一年就拿下業(yè)績第一,年銷售提成12萬元。

2000年,葉國富到福建準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)做陶瓷生意,但是合伙人提出的條件讓他無法接受,第一次創(chuàng)業(yè)草草收場。

這時,他遇到了如今的妻子、當(dāng)時做化妝品銷售的楊云云。兩人情投意合,既要合伙過日子,又要合伙做生意。

2002年初,葉國富與楊云云在佛山百花廣場開了一家化妝品小店,楊云云負(fù)責(zé)與化妝品廠溝通進貨,而葉國富則負(fù)責(zé)店鋪銷售,不到一年時間,已經(jīng)開了四家店鋪,凈掙40多萬。

2004年,葉國富將此前的四家化妝品店的其中一家改為十元店,也是哎呀呀的雛形。

2009年,葉國富成立哎呀呀飾品連鎖股份有限公司,并在三年內(nèi)發(fā)展成為哎呀呀集團。這個專賣年輕女性小飾品的十元店品牌,幫助葉國富首次登上了富豪榜。

即使是在今天,畢業(yè)一年提成十萬、打拼十年手握集團,都是大多數(shù)人可望不可即的事情,但這一切依然只是葉國富輝煌的序章。

2013年,葉國富去日本旅行。旅行期間,葉國富發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)赜泻芏嗌罴揖訉 I店,這類店鋪銷售的日用生活百貨物美價廉,而且絕大多數(shù)都是“中國制造”。

葉國富靈感爆發(fā),創(chuàng)辦了名創(chuàng)優(yōu)品,給“中國制造”加上“日本設(shè)計”,可比哎呀呀洋氣多了,名創(chuàng)優(yōu)品從成立起就自定義為“日本快時尚設(shè)計師品牌”。

名、創(chuàng)、優(yōu)三個字,哪個字能讓人感覺到廉價呢?

葉國富不但把公司注冊在日本,在商品上面寫日文,甚至把“日本進口、低價優(yōu)質(zhì)”作為核心賣點,直接把十元店的逼格提升了不止一個檔次。

彼時,有優(yōu)衣庫和無印良品在前邊開路,國內(nèi)消費者對日系產(chǎn)品的印象正值巔峰。

三宅順也的加入,正如烈火澆油。他被名創(chuàng)優(yōu)品奉為聯(lián)合創(chuàng)始人和名創(chuàng)理念的發(fā)起人,還是首席設(shè)計師。

但是,很多人認(rèn)為三宅順也是虛構(gòu)的人物。

三宅順也的百度百科內(nèi)容豐富多彩,但在日版維基百科上卻是“查無此人”。

自定義為“日本快時尚設(shè)計師品牌”的名創(chuàng)優(yōu)品是實打?qū)嵉闹袊欤欢x為“多個國際時尚品牌的簽約設(shè)計師”的三宅順也似乎也是“中國造”。

而不管三宅順也的身份是否虛構(gòu),名創(chuàng)優(yōu)品赴美上市的招股書披露,葉國富的持股比例高達(dá)80.8%,外部機構(gòu)股東騰訊和高瓴資本均持股5.4%,所謂聯(lián)合創(chuàng)始人,三宅順也已經(jīng)沒有太多持股空間了。

所以,無論品牌如何自定義,名創(chuàng)優(yōu)品就是名副其實的中國制造。

精通營銷又敢做敢言,葉國富將自己的氣質(zhì)融入了名創(chuàng)優(yōu)品的經(jīng)營理念。

03

薄利多銷

從哎呀呀到名創(chuàng)優(yōu)品,不僅僅是將目標(biāo)市場從女性平價飾品拓展到更廣闊的精品百貨領(lǐng)域這么簡單,名創(chuàng)優(yōu)品的飛速擴張飽含著線下零售的哲學(xué)和玄學(xué)。

“薄利多銷”是商業(yè)領(lǐng)域永不過時的核心邏輯。

不管用戶如何質(zhì)疑,名創(chuàng)優(yōu)品總能以價格優(yōu)勢挽回口碑,只要價格足夠低,“山寨”什么的還重要嗎?

2017年,葉國富曾總結(jié)名創(chuàng)優(yōu)品的突圍之道,核心是“三高三低”:高顏值、高品質(zhì)、高效率,低成本、低毛利、低價格。

“三高”源于葉國富在零售領(lǐng)域的天賦和積累,源于他對供應(yīng)鏈的把控能力。只要保證“三高”,創(chuàng)辦任何一個零售品牌都不會擔(dān)心生存問題。

“三低”則是名創(chuàng)優(yōu)品遍地開花的關(guān)鍵。

葉國富曾多次在公開場合表示,只有低成本和低毛利才能有真正的低價格,名創(chuàng)優(yōu)品的毛利率只有8%,而同行一般在40%左右。

8%的毛利率,顯然不科學(xué)。

其招股書顯示,2019財年和2020財年,名創(chuàng)優(yōu)品的毛利率分別為26.7%和30.4%。招股書對此的解釋是,毛利率上漲得益于增值稅稅率的下降,以及高毛利聯(lián)名產(chǎn)品的推動。

所以,名創(chuàng)優(yōu)品的“三低”,實際上是從消費者心理角度出發(fā)的三低,也就是“讓人覺得低”。

仔細(xì)觀察名創(chuàng)優(yōu)品的選址,大有門道。

大多數(shù)十元店都將店面開在街邊巷尾,不顯眼的位置租金更低,這是保證低價的關(guān)鍵。

但名創(chuàng)優(yōu)品偏偏喜歡在定位高端、客流量大的位置開店,一方面與周圍店鋪形成明顯的價格差,強化低價優(yōu)勢;另一方面則最大化利用商圈本身附加值,強化高端品牌形象。

當(dāng)然,這些都是優(yōu)衣庫們玩剩下的套路,是名創(chuàng)優(yōu)品成立之初就定下的基調(diào),也是擺在眼前卻很容易讓人忽視的事實。

名創(chuàng)優(yōu)品的真實定位是生活小百貨,這個選擇也有很深的學(xué)問。

這些小百貨,都是你認(rèn)為隨處可以買到,但真的需要時又一時想不到可以去哪里買的商品。

比如,一把雨傘、一盒應(yīng)急粉底、一包牙線、一根充電線,似乎隨處都能買到,但從網(wǎng)上買費時,去超市買費力,便利店還不一定有。

名創(chuàng)優(yōu)品就硬生生擠進了這個零售業(yè)的縫隙之中,并將品類越做越多,做出了8000多個SKU。

低價是名創(chuàng)優(yōu)品直面電商競爭的底氣,SKU和自助購物是將消費者留在店里的吸鐵石。

葉國富稱,用供應(yīng)鏈優(yōu)化整合,從內(nèi)而外,讓商品變得真正“低價優(yōu)質(zhì)”。即把“低價”作為消費入口,通過“優(yōu)質(zhì)”打造消費場景,從而超越消費者心理預(yù)期,并將其轉(zhuǎn)化為消費動力。

名創(chuàng)優(yōu)品每7天會上一次新品,21天全店貨物就可流轉(zhuǎn)一遍。一來緊跟潮流,二來保證新鮮感,時刻跟進市場反應(yīng)。

不設(shè)導(dǎo)購、自助購物的模式,不僅節(jié)約了大量的人力成本,還能提高消費者的留存率。

消費者留店時間增長、商品單價足夠低時,購物的欲望會被釋放,從而購買一些本無意向購買的商品,還覺得自己占了便宜,但無形中已經(jīng)提高了客單價。

一環(huán)扣一環(huán),環(huán)環(huán)相扣、相輔相成。

但時至今日,名創(chuàng)優(yōu)品的難題已經(jīng)凸顯,“疫情過后開店翻倍”的口號,與其說是野心,不如說是無奈。

名創(chuàng)優(yōu)品保持低價的關(guān)鍵之一在于規(guī)模效應(yīng)。

名創(chuàng)優(yōu)品實行超大規(guī)模采購,即使開始只有幾家店,一個單品仍以萬、十萬、百萬為單位下訂單,以量制價,通過規(guī)模采購降低采購成本。

每個產(chǎn)品都是低毛利,名創(chuàng)優(yōu)品商業(yè)模式的核心看點就是規(guī)模經(jīng)濟效益。通過快速開店,積累規(guī)模和先發(fā)優(yōu)勢,因為要想薄利自然多銷,薄利也只能多銷。

快速開店也有“鞭長莫及”的弊端,名創(chuàng)優(yōu)品開發(fā)出來類似于LP模式的加盟政策。

加盟商出錢但不參與日常經(jīng)營,名創(chuàng)優(yōu)品對每個店面保持掌控權(quán),既保證了開店速度與經(jīng)營質(zhì)量間的平衡,又在一定程度上將風(fēng)險轉(zhuǎn)移到加盟商身上。

因為名創(chuàng)優(yōu)品的毛利率不足以支撐公司運營,加盟制既增加收入,又能攤薄風(fēng)險。

因此,名創(chuàng)優(yōu)品不斷加快擴張規(guī)模,甚至提出“百國千億萬店”的目標(biāo),更像是停不下來的無奈之舉。

04

第二曲線

葉國富曾將希望寄托在海外市場,也就是“百國千億萬店”目標(biāo)中的“百國”,這是名創(chuàng)優(yōu)品唯一實現(xiàn)的小目標(biāo)。

據(jù)名創(chuàng)優(yōu)品招股書,不同于在國內(nèi)采用的類直營模式,其在國外采用的是代理模式。代理模式僅出售商品和品牌使用權(quán),店面運營由代理商負(fù)責(zé),品牌方對代理商運營的參與程度較低。

兩種模式最大的差別在于名創(chuàng)優(yōu)品難以復(fù)制統(tǒng)一管理的優(yōu)勢。每到一個新市場,名創(chuàng)優(yōu)品要開直營門店作為樣本,吸引當(dāng)?shù)卮砩蹋儆纱砩陶心技用松獭?/p>

目前,名創(chuàng)優(yōu)品的海外門店中,1538家為代理模式,直營門店僅有203家。

類直營模式本身就是葉國富因為“哎呀呀”加盟商管理復(fù)雜而簡化形成的,走向海外市場后,管理復(fù)雜、不可控環(huán)節(jié)再度增多等問題,與本地化方面固有的難題一起擺在了名創(chuàng)優(yōu)品面前。

2021年底,葉國富在接受媒體采訪時直言,“對國際化準(zhǔn)備得還不是很充分的時候就已經(jīng)投入。不應(yīng)該一下進入這么多市場,而是該聚焦規(guī)模大的市場,一個一個打透。”

相比于海外市場“只有數(shù)量、沒有質(zhì)量”的難題,名創(chuàng)優(yōu)品在國內(nèi)市場的威脅更加嚴(yán)重,核心在于經(jīng)營模式的可復(fù)制性和拳頭產(chǎn)品的缺失。

近年來,資本重新押注消費市場,從潮流零售領(lǐng)域殺出的KK集團、諾米(NOME)、九木雜物社、木槿生活都是典型案例,產(chǎn)品同樣涵蓋美妝、潮玩、文具、飲食品和家居用品,在產(chǎn)品定位和核心用戶群體方面與名創(chuàng)優(yōu)品正面競爭。

據(jù)弗若斯特沙利文報告,2020年KK集團已成為國內(nèi)排名第三的潮流零售公司,是前十大商家中增長最快的,也是名創(chuàng)優(yōu)品在線下領(lǐng)域最大的競爭對手。

更大的威脅來自于線上的反攻。名創(chuàng)優(yōu)品在電商崛起的時代彎道超車,隨著線上流量觸頂,電商巨頭們也開始入侵“十元店”賽道。

比如,京東在2019年就上線“京造十元店”,主攻三四線年輕市場;今年3月,阿里淘特也上線了“淘特十元店”,主打源頭直供性價比。

實際上,自拼多多以極致低價崛起之后,各大電商平臺都在大力拓展C2M業(yè)務(wù),工廠直達(dá)消費者,就是為了壓縮售價。快遞品牌隨之打響價格戰(zhàn),以“自損八百”的方式幫助電商平臺在壓低價格的同時實現(xiàn)了9塊9包郵。

《名創(chuàng)優(yōu)品沒有秘密》曾引用過葉國富的一句話:“互聯(lián)網(wǎng)時代的創(chuàng)業(yè),要么徹底擁抱互聯(lián)網(wǎng),要么從事互聯(lián)網(wǎng)影響不到的行業(yè)。”

葉國富曾經(jīng)認(rèn)為“互聯(lián)網(wǎng)影響不到”的十元店行業(yè),在電商平臺向下爭奪的大趨勢中,終于受到了波及。

隨后,名創(chuàng)優(yōu)品開始加速尋找第二增長點。

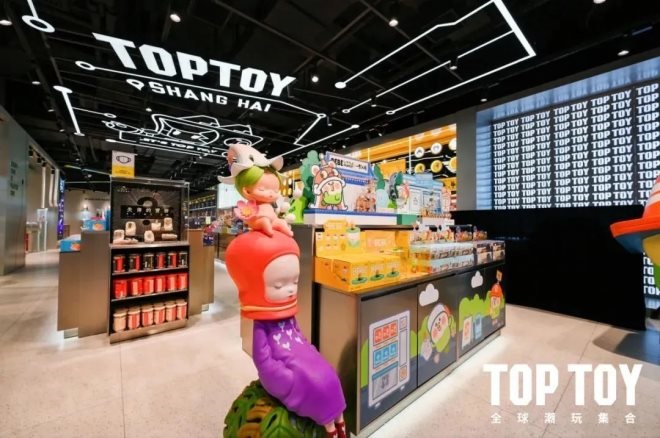

2020年12月,名創(chuàng)優(yōu)品推出了潮玩品牌TOP TOY,定位于“亞洲潮玩集合店”,首家門店開業(yè)時就推出了超4000個SKU。

據(jù)名創(chuàng)優(yōu)品財報,截至2021年9月30日,TOP TOY門店數(shù)累計72家,單季度門店數(shù)凈增39家,2021年第三季度實現(xiàn)營收1.09億元。

TOP TOY開出首家門店時,“潮玩第一股”泡泡瑪特已經(jīng)登陸港股;TOP TOY單季營收破億時,泡泡瑪特單季營收超過10億。

但名創(chuàng)優(yōu)品已經(jīng)迫不及待地將TOP TOY放在了第二曲線的戰(zhàn)略位置。其招股書中提到,TOP TOY戰(zhàn)略目標(biāo)是建立潮流玩具平臺,與“名創(chuàng)優(yōu)品”品牌高度互補,“以更廣泛的產(chǎn)品價格范圍和更高的平均客單價迎合更廣泛的消費者群體”。

截至2021年底,TOP TOY在國內(nèi)共開設(shè)89家門店,推出了4600個SKU,涵蓋盲盒、積木、手辦、拼裝模型以及收藏玩偶等八個品類。但是,2021年下半年,TOP TOY為名創(chuàng)優(yōu)品貢獻營收2.40億元,占比僅4.4%。

以潮玩為代表的新消費領(lǐng)域,核心是爭奪年輕人的注意力,主打興趣消費,以文化和情感換來品牌溢價。

葉國富甚至比其他人更早意識到了這種變化,他在2020年就曾提出,零售行業(yè)已經(jīng)結(jié)束了低價消費階段、性價比階段,進入了“興趣消費”的階段,并提出“X-戰(zhàn)略”,迎合年輕一代消費者的同時,希望借助品牌帶來的溢價對抗成本上升造成的經(jīng)營壓力。

2021年起,名創(chuàng)優(yōu)品主動撕掉“偽日系”標(biāo)簽,向“國潮”靠攏,推出一系列國潮文創(chuàng)產(chǎn)品,如IP聯(lián)名潮玩,考古盲盒、故宮宮廷香薰等,嘗試擠入年輕消費群體的視野。

但是,在潮玩領(lǐng)域復(fù)制“十元店”的打法并非良策,泡泡瑪特早就給行業(yè)展示了真正的財富密碼:IP。

目前TOP TOY主要售賣第三方品牌以及授權(quán)IP產(chǎn)品,原創(chuàng)或聯(lián)合開發(fā)IP產(chǎn)品占比約為3成,而且大部分是漫威等大牌IP,這在潮玩領(lǐng)域并非最佳合作對象,因為泡泡瑪特等品牌同樣與大牌IP保持著合作關(guān)系,不具備稀缺性。

缺乏原創(chuàng)能力,回歸鋪店與性價比的打法,注定只能在潮玩領(lǐng)域一條腿走路,因為潮流從來都不需要追隨者。

葉國富曾在3月的財報電話會上說,“2022年將是戰(zhàn)略性升級名創(chuàng)品牌的第一年。”

但是,如果營收占比4.4%的TOP TOY,就是名創(chuàng)優(yōu)品回港上市時能講述的全部“新故事”,那么線下十元店的無限風(fēng)光,或許就留在了名創(chuàng)優(yōu)品赴美上市之前。

發(fā)表評論

登錄 | 注冊